醫務人員對尊嚴死認知與接受程度調查分析

呂艷玲, 賀麗亞, 張洪珍*

(河北省人民醫院公費醫療辦a,腫瘤五科b, 河北 石家莊 050051)

醫務人員對尊嚴死認知與接受程度調查分析

呂艷玲a, 賀麗亞b, 張洪珍b*

(河北省人民醫院公費醫療辦a,腫瘤五科b, 河北 石家莊 050051)

目的:了解醫務人員對尊嚴死的認知與接受程度。方法:采用問卷調查方法調查127名醫務人員的一般情況、對尊嚴死的理解、是否認同及其理由。結果:61.4%的醫務人員聽說過“尊嚴死”“生前預囑”。90.6%的醫務人員認同尊嚴死,原因主要為:幫助患者及其家屬解除痛苦、節省醫療資源、減少醫療糾紛;9.4%的醫務人員不認同尊嚴死,原因主要為:錯失治療機會、沒有法律保護,害怕引起醫療糾紛、違背醫生“救死扶傷”的天職。醫務人員對尊嚴死的態度與所在科室、文化程度、家屬患病經歷有關。結論:法制不健全和傳統文化習俗的影響被認為是尊嚴死實施所面臨的兩大障礙。

醫務人員; 尊嚴死; 生前預囑; 態 度

“尊嚴死”一詞,原譯自英文“Death with Dignity”[1],又稱“自然死亡”,是指在生命末期治療無望的情況下,放棄人工維持生命的手段,讓患者平靜、自然、有尊嚴地走向生命盡頭。通過填寫生前預囑(living will),患者可以自主選擇在臨終時是否使用人工生命支持系統延緩死亡,從而幫助病人實現尊嚴死,這種做法在全世界許多國家和地區流行[2]。醫務工作者是尊嚴死的實施者和筆錄者,對尊嚴死能否實施具有很大的影響。為了解醫務人員對于尊嚴死的認知與接受程度,我們對127名醫務工作者進行了調查,結果如下:

1 對象與方法

1.1 研究對象:對河北省人民醫院16個臨床及醫技科室的127名醫務人員采取隨機抽樣方法進行問卷調查。入選標準:年滿18歲的醫生;對患者病情有獨立判斷能力。其中,臨床科室89人,醫技科室38人;性別:男性53人,女性74人;年齡22~64歲,中位年齡45歲;文化程度:本科及以下31人,碩士57人,博士39人;家屬患病經歷:有31人,無96人;宗教信仰:有25人,無102人。

1.2 調查方法:問卷調查,調查項目包括調查對象一般情況、對尊嚴死的理解、是否認同及其理由。

1.3 統計方法:采用SPSS16.0統計軟件,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 對尊嚴死的認知:61.4%的醫務人員聽說過“尊嚴死”“生前預囑”,主要是通過網絡、報紙、雜志、學術會議了解相關知識;對于未聽說過“尊嚴死”“生前預囑”的醫務人員,給予解釋后表示了解相關內容。

2.2 對尊嚴死的態度:90.6%的醫務人員認同尊嚴死,9.4%的醫務人員不認同尊嚴死。認同理由:幫助患者及其家屬解除痛苦(89.6%)、節省醫療資源(78.3%)、減少醫療糾紛(20.9%)。不認同理由:錯失治療機會(83.3%)、沒有法律保護,害怕引起醫療糾紛(66.7%)、違背醫生“救死扶傷”的天職(58.3%)。

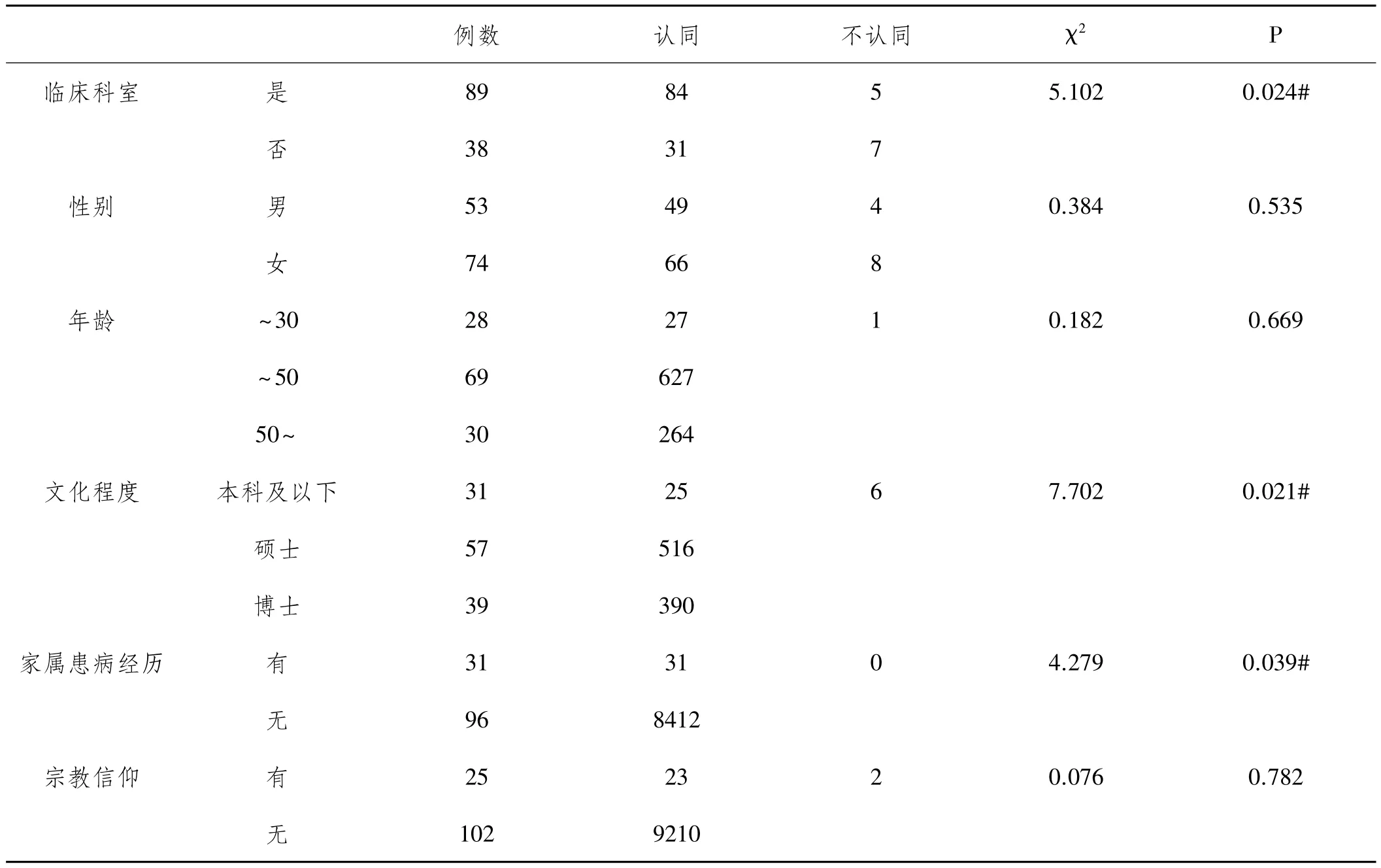

2.3 醫務人員對尊嚴死的態度與性別、年齡、宗教信仰無關(P>0.05,差異無統計學意義),與所在科室、文化程度、家屬患病經歷有關,臨床科室、文化程度高、有家屬患病經歷者對尊嚴死的認同度更高(P<0.05,差異有統計學意義)。見表1。

表1 醫務人員對尊嚴死的態度

3 討 論

對于終末期病人,我們常提到姑息治療、臨終關懷,其目的都是為了改善患者的生活質量,使其有尊嚴的離開[3]。這些病人是否需要延命治療措施,需要醫生、患者及家屬溝通協調。

在美國、韓國等國家,尊嚴死已通過立法,而國內對尊嚴死的研究報道較少。本研究調查表明,多數醫務人員認同尊嚴死,只有9.4%的醫務人員不認同尊嚴死。值得一提的是,認同尊嚴死的醫務人員認為建立在患者及其家屬“知情同意”基礎上的死亡方式,可以緩和醫患矛盾,減少醫療糾紛的發生。而不認同尊嚴死的醫護人員則認為目前尊嚴死尚未通過立法,雖然“讓患者有尊嚴的走向生命終點”本意是好的,但又擔心在實際操作中難以把握,造成患者家屬或醫生對患者的消極救治,或是在尊重患者意愿的同時引起患者家屬的不滿,從而引發醫療糾紛。兩種觀點各有其合理性。

本研究結果說明醫務人員更傾向于接受患者尊嚴死。要實現尊嚴死尚存在困難,因為其雖然具有合理性,但在中國尚不合法,因此需要有法律明確界定尊嚴死的合法性及其適用范圍。

[1]清水昭美.尊嚴死[J].醫學與哲學,1985,6:53.

[2]梁愛華,張鳳佩,韓春玲.放棄治療與預先指示[J].中國醫學倫理學,2013,26(3):360~361.

[3]蘇永剛,馬娉,陳曉陽.英國臨終關懷現狀分析及對中國的啟示[J].山東社會科學,2012,2:48~54.

B

10.3969/j.issn.1006-6233.2015.05.060

1006-6233(2015)05-0871-02

* 通訊作者:E-mail:hongzhenzhang456@sohu.com