秦巴山地縣域土壤堿解氮空間變異與合理采樣數的確定

楚萬林, 齊雁冰, 常慶瑞, 蒲 潔

(西北農林科技大學 資源環境學院, 陜西 楊凌 712100)

秦巴山地縣域土壤堿解氮空間變異與合理采樣數的確定

楚萬林, 齊雁冰, 常慶瑞, 蒲 潔

(西北農林科技大學 資源環境學院, 陜西 楊凌 712100)

摘要:[目的] 了解秦巴山地縣域土壤堿解氮的空間分布規律,確定合理的采樣密度,為研究區農田養分管理提供科學依據。[方法] 運用地統計學與GIS結合的方法,隨機抽取不同采樣密度的樣點數據,進行插值分析,采用交叉驗證法對插值精度進行評價。[結果] (1) 土壤堿解氮的變異系數為42.95%,屬于中等變異; (2) 塊金值與基臺值的比值約為1/2,具有中等強度的空間相關性,空間最大相關距離為9 171 m; (3) 樣點數目從1 060個到742個時,變程以及塊金值與基臺值之比出現明顯偏差,其相對誤差分別為152.32%和36.1%,均方根誤差(RMSE)、相關系數(R)同樣出現明顯偏差。[結論] 漢濱區土壤堿解氮空間連續性較好,適當地減少采樣密度,仍可以滿足插值分析的需要,考慮到土壤堿解氮的空間變異評價的精度分析結果,縣域土壤堿解氮的合理采樣數應該控制在1 060個以上,即最大以345.5 hm2為一個采樣單元。

關鍵詞:空間變異; 合理采樣數; 堿解氮; 秦巴山地

土壤作為自然連續體,在橫向上的流動幅度比較小,使得土壤養分空間分布存在變異特性,掌握這些空間分布特征,對土壤養分管理與合理施肥具有重要意義。土壤養分中的堿解氮是植物生長過程中容易被吸收和利用的必需營養元素,包含無機態氮、部分有機態氮,是易水解蛋白質氮、銨態氮、氨基酸氮和硝態氮的總和[1],我國耕地土壤養分利用效率較低,而土壤養分中氮素含量的高低及其空間分布狀況又關系到土壤及地下水的環境安全,因此,對土壤堿解氮空間分布特征的深入了解意義重大[2]。土壤采樣是了解土壤養分空間分布特征的重要手段,采樣設計包括采樣方式與采樣數目[3],是決定估測精度與采樣成本的關鍵因素。

采樣數目越多,分布越均勻就越能準確反映土壤堿解氮在空間上的分布,如果采樣數量過少或者是布點不適當,會使試驗數據缺乏代表性,得出結果與實際誤差較大,然而從經濟性與合理性角度考慮,過多的采樣點造成物力、人力的浪費,并且不能顯著提高土壤空間預測的精度[4-6],所以,科學地確定合理的采樣密度,既能節約采樣成本,又能準確掌握土壤養分空間分布狀況,建立預測精度較高的合理布點方案,對實現土地資源可持續利用具有重要的意義[7]。

分析土壤特性空間分布特征及其變異規律的方法中,地統計學方法是最有效的方法之一[8-9],并被多數學者廣泛采用。土壤養分的空間變異的預測受到眾多因素的影響,目前,國內外學者對不同預測方法和不同采樣尺度的土壤養分空間變異特性研究及人為活動和自然條件對空間變異的影響[10-13]等方面開展了大量研究,發現土壤養分存在空間相關性[14],養分的變異性受結構性因素和人為因素的共同影響,其影響程度在不同區域不同養分之間存在差異[15],另外,采樣尺度的不同對土壤養分空間變異的分析也會有一定的影響[16-17]。然而,這些影響因子對不同區域的適宜性仍需進行深入研究。也有些學者從節約經濟的角度出發,研究采樣點密度對土壤養分空間變異特征的影響,并對合理的采樣點個數進行了確定[18-19]。但多數研究應用經典統計學方法進行確定合理采樣數量,這種方法因未考慮到空間變異的雙重性質,所以在研究過程中使用該方法并不準確。合理采樣點數量的研究目前仍然處于初始階段,而且將合理采樣點數量確定與采樣點數量對空間預測相結合的研究報道較少。

秦巴山地為山地丘陵溝壑地形,耕地分散,沿河流分布在川道、丘陵及山地上,不同地形部位土壤養分的分布具有顯著的差異。本研究以地處秦巴山地的安康市漢濱區為研究區,運用GIS與地統計方法,以土壤堿解氮為研究對象,分析土壤堿解氮空間特征與合理采樣數,揭示土壤堿解氮空間分布規律,為研究區農田養分管理提供科學依據。

1材料與方法

1.1 研究區概況

安康市漢濱區位于陜西省東南部,屬陜南秦巴山地丘陵溝壑區(108°30′—109°23′E,32°22′—33°17′N)。該區主要地貌分為川道、丘陵、山地3大自然地貌,“三山夾兩川”的地勢輪廓,面積3 652 km2。人口97萬,其中農業人口73.5萬(2007年)。漢濱區屬于北亞熱帶大陸濕潤性季風氣候區。氣候溫和,雨量充沛,四季分明,無霜期長。年平均氣溫15.7 ℃,年均降水量799.3 mm。無霜期263 d,年日照時數1 811.5 h,年≥10 ℃積溫為4 000~4 400 ℃。境內河流縱橫,溝溪密布,漢江境內流長110.2 km,流域面積在100 km2以上的河流有17條,5 km2以上的河溝有210條。耕地主要分布在沿漢江丘陵谷地。其中,低山山地分布耕地面積所占比重較大,占耕地面積的71.71%,河谷階地與中高山區分布較少。耕地土壤類型有水稻土、潮土、黃棕壤。漢濱區是個農耕歷史悠久的“農業大區”,種植業比較發達,品種繁多,除水稻、玉米、馬鈴薯、紅薯、豆類等糧食作物;油菜、芝麻、花生等油料作物外,還有蔬菜、桑園、茶園、果園、煙葉等多種經濟作物品種,分布廣泛。

1.2 數據來源

根據農業部“測土配方施肥”項目技術規范和要求,按照全面性、均衡性、客觀性的原則,采取先室內后室外,先調查后分析,并利用GPS進行外業樣點的定位。據采樣點位圖,取樣點位與實際相結合。若圖上標注點位在當地不具代表性,通過實地調查與走訪,另選典型點位,并在底圖上標明準確位置。2009年在漢濱區作物收獲后,并且施肥前,采集土層0—20 cm的土壤樣品,用不銹鋼土鉆等工具采樣,每一土樣選取有代表性的田塊,采用S形法均勻隨機采取8個點,混勻后采用四分法留取1 kg成為1個基礎土樣,裝袋以備分析,用GPS定位,記錄下樣點的經緯度和海拔高度。在漢濱區農田范圍內共采集土壤樣點3 243個。采集到的土樣進行充分混勻、風干處理后進行分析,用堿解擴散法來測定土壤中堿解氮的含量[20]。

1.3 數據處理

數據中如果存在特異值,會造成變量在連續表面出現突變,對變量的分布特征造成影響,因此,在分析前要進行特異值的識別,本研究數據采用樣本平均值加減3倍標準差進行特異值的識別[21],在區間以外的樣點數據定為特異值,將其剔除,另外,在ArcGIS 9.3中進行局部特異值的處理,數據分析采用特異值。特異值剔除后的堿解氮剩余3 094個。為了研究堿解氮在不同采樣密度下空間變異與合理采樣數,以原始點數3 094個為基礎,利用ArcGIS 9.3中Geostatistical Analyst模塊下的Create Subsets命令自動生成不同的采樣密度,按每次隨機均勻剔除30%樣點的原則,抽取6個新的采樣數據集,即在原始3 094個采樣點隨機抽取2 165個樣點形成新的數據集,然后從2 165個樣點數據集中隨機抽出1 515個樣點形成新的數據集,得到3 094,2 165,1 515,1 060,742,519,363個樣點,7個采樣密度堿解氮樣點數據集。

1.4 研究方法

采用SPSS 19.0軟件對漢濱區不同采樣密度的土壤堿解氮數據正態分布檢驗,并統計基本特征值,如最大值、最小值、均值、標準差等。數據的變換處理利用軟件Minitab 15,選擇最優P值(正態分布擬合系數)。以ArcGIS 9.3和GS+7.0為平臺,ArcGIS 9.3用于土壤堿解氮的克里格插值及交叉驗證,并利用該軟件地統計模塊下的直方圖獲取數據轉換后的偏度與峰度值。數據的半方差函數分析與最優半方差模型的選擇利用軟件GS+7.0。真實值與預測值之間相關性系數在Excel數據分析中獲得。

地統計學與經典統計學不同的是,地統計學以區域化變量為研究對象,區域化變量有隨機性和結構性雙重屬性,以半方差函數為基本工具。半方差函數中的重要參數有塊金值、基臺值與變程等能夠表示區域化變量一定尺度上空間變異與相關程度,是土壤特性空間變異研究的關鍵。在很多文獻中都有詳盡的敘述[8,14],在此不再贅述。

本研究采用交叉驗證法對不同采樣數的插值精度進行評價,交叉驗證即是以每個樣點作為校驗點,假設此點的值未知,用其他采樣點插值獲得該點的預測值,從而獲得每個樣點的預測值,然后計算樣點預測值實測值的均方根誤差(RMSE,root mean square error)。計算公式為:

式中:Z(Xi),Z(Yi)——實測值和預測值。RMSE越小,預測值與真實值越接近,預測精度越高,反之,預測精度越低。另外,預測值與實測值之間的相關性系數越大,預測值與真實值越接近。

2結果與分析

2.1 土壤堿解氮統計特征

原始堿解氮3 094個樣本數據存在偏態效應,當數據經過BOX-COX轉換以后,經過單一樣本K—S檢驗,PK—S=0.053,符合正態分布。由表1可以看出,不同采樣數的樣本統計特征值相似,說明不同梯度的插值樣本分布均勻。不同采樣密度的堿解氮數據在經過轉換后,偏度與0相近,峰度與3相近,且PK—S的值均大于0.05,說明不同采樣數目的堿解氮數據均符合正態分布,不存在比例效應,滿足對土壤堿解氮進行克里格插值的要求。土壤堿解氮含量在10~215 mg/kg之間,平均含量為98.856 mg/kg,根據陜西省養分分級標準,堿解氮水平處于中上等水平。變異系數能夠表示土壤特性空間的變異性,一般認為變異系數在0.1~1之間,變量有中等的空間變異;小于0.1,變量空間變異較弱;變異系數大于1時,變量具有強烈的空間變異[22]。漢濱區堿解氮變異系數為42.95%,為中等變異。

2.2 不同樣點數下堿解氮的空間變異特征

GS+7.0進行半方差擬合時要求數據符合正態分布或近似正態,將經過BOX-COX轉換后的不同采樣數量的堿解氮數據帶入GS+7.0進行半方差擬合,具體結果詳見表2。塊金值(C0)表示的是隨機部分引起的空間變異,一般是由試驗誤差和小于試驗取樣尺度引起的變異,如果C0較大,則表明在較小尺度上的某種過程不能忽視。基臺值(C+C0)的大小表示空間變異程度的高低,反映的是空間上的最大變異。基底效應即塊金值與基臺值的比,反映土壤屬性的空間依賴性,其比值越大,說明隨機部分引起的空間變異在系統變異中的比例越高,一般用小于25%,25%~75%與大于75%三個區間依次表示系統的空間相關性強烈、中等和較弱[16]。由于無法知道土壤堿解氮的真實半方差函數,本研究以特異值剔除后的3 094個樣點推斷出來的半方差函數作為基準。從表2中可以看出,塊金值與基臺值之比為49.35%,約為50%,具有中等程度的空間相關性,控制土壤堿解氮空間變異的因素氣候、母質、土壤類型等結構性因素和耕作方式、施肥、灌溉等隨機性因素各占1/2。不同采樣密度堿解氮的塊金值均為正值,表明土壤堿解氮存在正基底效應。變程也是空間最大相關距離,它反映了變量的空間自相關范圍的大小,本研究堿解氮的相關距離9 171 m,說明漢濱區土壤堿解氮空間連續性范圍較大。

由表2可知,不同采樣密度的土壤堿解氮的半方差函數的擬合度(除363個采樣點外)均達到0.9以上,擬合度比較高,說明不同樣點數的半方差結構良好。363個樣點的擬合度明顯低于其它樣點數的擬合度,不具有良好的半方差結構。2 165,1 515,1 060個采樣點的變程和塊金值基臺值之比與3 094個樣點相似,在742個樣點處變程與基底效應出現明顯偏差,其相對誤差分別為152.32%,36.1%。519個樣點與742個樣點相似。因此,742個樣點已經不足以保證土壤堿解氮的半方差估計的可靠性,本研究認為1 060個樣點可以比較可靠的推斷堿解氮的半方差函數模型與參數。

表1 漢濱區土壤堿解氮描述性統計特征

注:*表示經過BOX-COX轉換后的數據統計值

表2 不同采樣點數下土壤堿解氮變異函數理論模型與相關參數

2.3 合理樣點數的確定

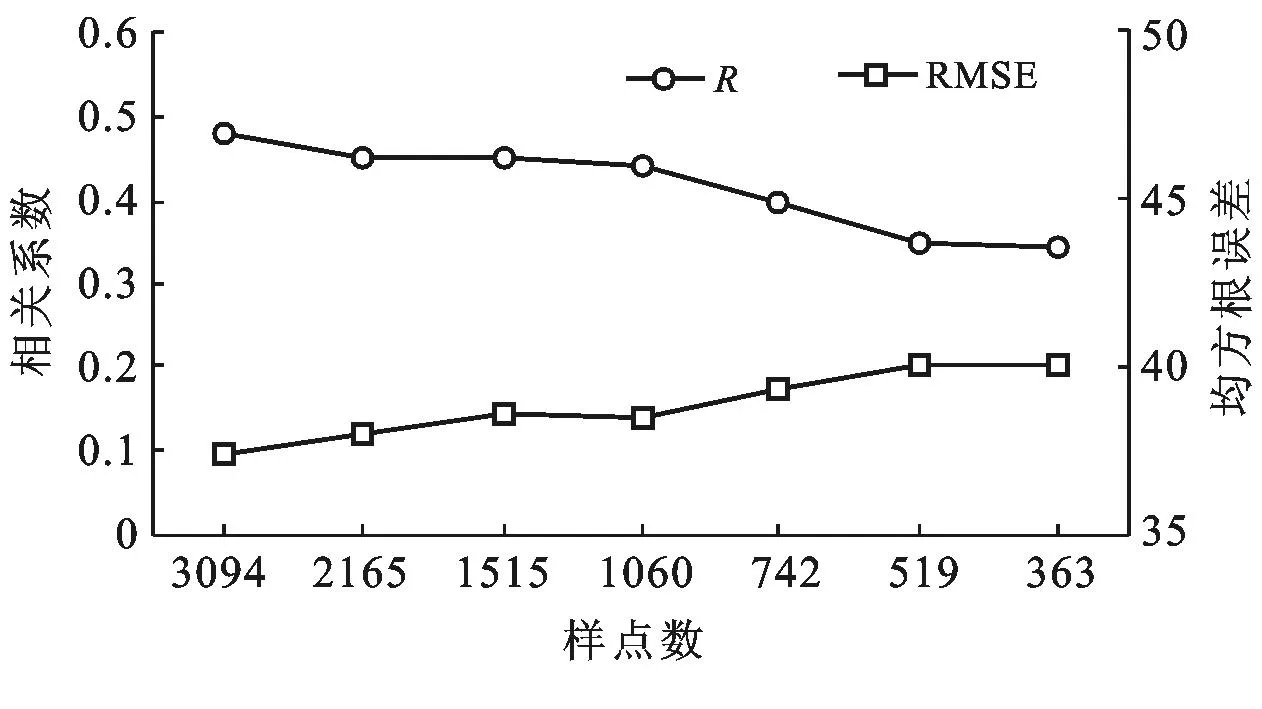

為了能夠掌握土壤堿解氮的詳細空間分布信息,進一步對各樣點的插值精度進行評估。插值精度的評價采用交叉驗證法,利用均方根誤差(RMSE)和相關性系數(R)來衡量。不同采樣數堿解氮的RMSE和R如圖1所示。由圖1可以看到,隨著采樣點數目的減少,堿解氮的RMSE呈現增大的趨勢,從1 515個樣點到1 060個樣點時,變化幅度不明顯,從1 060個樣點到742個樣點時,RMSE變化顯著;隨著采樣點數目減少,R呈減小趨勢,當樣點數從1 515減少到1 060時,R無明顯變化,從1 060個樣點減小到742個樣點時,相關性系數R明顯減少。綜合RMSE和R的變化,漢濱區土壤堿解氮的合理取樣數應該控制在1 060個以上。

從附圖3—4堿解氮分布圖來看,堿解氮空間分布在2 165,1 515和1 060個樣點數的條件下呈相對復雜的島狀結構,并且與3 094個樣點數下的分布基本保持一致,而742,519,363個樣點的堿解氮空間分布圖過濾了一部分島狀分布結構,出現平滑效應。隨著樣點數量的減少,反映的空間信息逐漸減少,在742,519及363個樣點數下,甚至出現了最高值信息的丟失,無法充分表現堿解氮的局部變化。因此,1 060個樣點既能準確反映土壤堿解氮的空間分布格局,保證插值精度,又能達到比較經濟的目的。

圖1 采樣數與堿解氮RMSE和相關系數R的關系

3結果討論

3.1 土壤堿解氮空間變異性

研究結果表明,堿解氮空間變異性屬于中等,這與以往的研究結果基本一致,受施肥制度不統一與堿解氮本身性質的影響。堿解氮的變程較大,空間結構上存在較好的相似性,這與張宏偉等[23]、趙業婷等[24]、趙倩倩等[25]的研究結果不一致,分析其原因,主要可能是近年來當地農民大量施用氮肥,使得耕地土壤的堿解氮含量趨于一致,另外,漢濱區土壤類型少,僅有3種土壤類型,并且土壤類型呈現相對較大的塊狀分布,導致空間自相關距離比其他地區大。

受采樣密度、數據的變化范圍以及地表的復雜程度等的影響,不同的插值方法插值生成的結果精度可能有所不同,即不同區域、不同養分元素在插值過程中存在最適宜的插值方法。王坷[26]等通過對1塊7.9 hm2牧草地的土壤養分空間變異與空間插值方法研究,認為克里格和逆距離加權的方法總體效果最好。孫義祥[11]等以安徽蕪湖的土壤有效磷為例,對插值方法進行研究,從實際操作簡單的角度考慮,他們推薦使用普通克里格方法進行空間變異特征評價。而郭熙[27]、郭鑫[10]認為協同克里格法與普通克里格法相比,協同克里格法插值精度較高,是一種經濟且精準的方法。本研究采用普通克里格方法對土壤堿解氮進行插值,分析漢濱區土壤堿解氮空間變異特征,該種插值方法是否是漢濱區土壤堿解氮空間變異研究的最優插值方法,需要進一步研究。

3.2 合理樣點數的確定

合理取樣數的確定作為地學研究的基礎,以往許多學者都是將樣本變量作為純隨機變量來考慮,并用經典統計學的方法進行合理取樣數目的確定[18-19,28],這種做法并不準確,因為地學因子在空間變異上具有結構性和隨機性。因此,在確定采樣數目時采用了地統計學和GIS空間分析相結合的方法,并對漢濱區土壤堿解氮空間變異特性進行了分析,最終確定合理的采樣點數量為1 060個,可為其它相近尺度的縣域提供一定的借鑒,但是由于不同區域間存在自然與人為因素的差異,其適用的程度需要做更深入地探討。

張忠啟等[29]通過對江蘇省沛縣內約38 km2區域內土壤堿解氮合理取樣數的研究得出,置信水平95%下,誤差為5%和10%時,合理的采樣點數分別為69和27個,即是分別以約55.1和140.7 hm2為1個采樣單元;在90%置信水平,兩誤差下合理采樣數分別為56和20個,即是分別以約67.9和190 hm2為1個采樣單元;通過對土壤堿解氮空間特征分析,表明堿解氮的自相關距離為3 600 m。謝寶妮等[30]用經典統計學方法和地統計學方法分別確定了縣域土壤堿解氮的合理取樣數,認為經典統計學方法對確定樣本比較合適,而利用地統計學方法確定的堿解氮合理采樣數目反映局部土壤空間分布狀況更精確;通過空間特征分析,確定堿解氮的變程為1 470 m,采用克里金法確定的縣域土壤堿解氮合理取樣數目為1 579個,即是以63.5 hm2為1個采樣單元;采用經典統計學法確定,在95%置信水平下,相對誤差為5%,10%,15%情況下,堿解氮的合理取樣數目分別為279,70和31,即分別以353.6,1 409.4和3 182.6 hm2為1個采樣單元。研究區土壤堿解氮的變程為9 171 m,根據Kerry和Oliver[31]的研究,樣點間距應在變程的1/2與1/10之間,可以得出,本研究采樣間距應在4 585.5~917.1 m之間,本文確定的最大采樣單元為345.5 hm2,也就是最大采樣間距1 858.8 m,與上述研究基本一致。本研究采樣單元與上述研究相比較大,可能是因為研究區土壤堿解氮的變程較大,土壤特性的空間依賴距離大,在空間結構上存在著很好的連續性和相似性。

4結 論

安康市漢濱區土壤堿解氮變異系數為42.95%,為中等空間變異,肥力狀況處于陜西省中等水平。堿解氮呈中等強度的空間相關性,空間相關距離為9 171 m,具有良好的空間連續性,受結構性因素與隨機性因素的共同作用。適當減小采樣密度對半方差函數模型的擬合度與變程無顯著影響,也就是說在尺度一定時,堿解氮受大尺度上的結構性因素影響較大。隨著插值樣點數的減少,堿解氮的預測值與實測值的相關性系數不斷減小,均方根誤差不斷增大,合理采樣數應該保證在1 060個以上,即最大以345.5 hm2為1個采樣單元。

[參考文獻]

[1]鮑士旦.土壤農化分析[M].北京:中國農業出版社, 2000.

[2]Gascuel-Odoux C, Boivin P. Variability of variograms and spatial estimates due to soil sampling: A case study[J]. Geoderma, 1994, 62(1): 165-182.

[3]De Gruijter J, Brus D J, Bierkens M F P, et al. Sampling for Natural Resource Monitoring[M]. Springer, 2006.

[4]劉杏梅.基于GIS和地統計學的不同尺度水稻田土壤養分時空變異及其機理研究[D].浙江 杭州:浙江大學,2005.

[5]閻波杰,潘瑜春,趙春江.區域土壤重金屬空間變異及合理采樣數確定[J].農業工程學報,2008,24(2):260-264.

[6]姚榮江,楊勁松,姜龍.黃河三角洲土壤鹽分空間變異性與合理采樣數研究[J].水土保持學報,2007,20(6):89-94.

[7]Webster R, Welham S J, Potts J M, et al. Estimating the spatial scales of regionalized variables by nested sampling, hierarchical analysis of variance and residual maximum likelihood[J]. Computers & Geosciences, 2006, 32(9): 1320-1333.

[8]李艷,史舟.地統計學在土壤科學中的應用及展望[J].水土保持學報,2003,17(1):178-182.

[9]政權.地統計學及在生態學中的應用[M].北京:科學出版社,1999.

[10]郭鑫.羅江縣農田土壤全氮協同克里格插值和采樣數量優化研究[J].安徽農業科學,2012,40(5):2756-2760.

[11]孫義祥,吳傳洲,朱克保,等.插值方法與樣點數對縣域土壤有效磷空間變異特征評價的影響[J].應用生態學報,2009,20(3):673-678.

[12]陳光,賀立源,詹向雯.耕地養分空間插值技術與合理采樣密度的比較研究[J].土壤通報,2008,39(5):1007-1011.

[13]姚麗賢,周修沖,蔡永發,等.不同采樣密度下土壤特性的空間變異特征及其推估精度研究[J].土壤,2004,36(5):538-542.

[14]郭旭東,傅伯杰,馬克明.基于GIS和地統計學的土壤養分空間變異特征研究[J].應用生態學報,2000,11(4):557-563.

[15]王淑英,路蘋,王建立,等.北京市平谷區土壤有機質和全氮的空間變異分析[J].北京農學院學報,2008,22(4):21-25.

[16]楊奇勇,楊勁松,劉廣明.土壤速效養分空間變異的尺度效應[J].應用生態學報,2011,22(2):431-436.

[17]雷詠雯,危常州,李俊華,等.不同尺度下土壤養分空間變異特征的研究[J].土壤,2004,36(4):376-381.

[18]張繼光,陳洪松,蘇以榮,等.喀斯特地區典型峰叢洼地表層土壤水分空間變異及合理取樣數研究[J].水土保持學報,2006,20(2):114-118.

[19]龔紹琦,黃家柱,李云梅,等.太湖梅梁灣水質參數空間變異及合理取樣數目研究[J].地理與地理信息科學,2006,22(2):50-54.

[20]魯如坤.土壤農業化學分析方法[M].北京:中國農業科技出版社,2000.

[21]徐建華.計量地理學[M].北京:高等教育出版社,2006.

[22]代麗娜,甘海華,盧瑛,等.樣點數對縣域土壤養分空間變異特征評價的影響[J].廣東農業科學,2012,39(6):71-74.

[23]張宏偉,魏忠義,王秋兵.沈陽城市土壤全鉀和堿解氮的空間變異性[J].應用生態學報,2008,19(7):1517-1521.

[24]趙業婷,李志鵬,常慶瑞.關中盆地縣域農田土壤堿解氮空間分異及變化研究[J].自然資源學報,2013,28(6):1030-1038.

[25]趙倩倩,趙庚星,姜懷龍,等.縣域土壤養分空間變異特征及合理采樣數研究[J].自然資源學報,2012,27(8):1382-1391.

[26]王坷,許紅衛,史舟.土壤鉀素空間變異性和空間插值方法的比較研究[J].植物營養與肥料學報,2000,6(3):318-322.

[27]郭熙,黃俊,謝文,等.山地丘陵耕地土壤養分最優插值方法研究:以江西省渝水區水北鎮為例[J].河南農業科學,2011,40(2):76-80.

[28]薛正平,楊星衛.土壤養分空間變異及合理取樣數研究[J].農業工程學報,2002,18(4):6-9.

[29]張忠啟,于法展,李保杰.土壤堿解氮空間變異與合理采樣點數量研究[J].水土保持研究,2013,20(2):66-68.

[30]謝寶妮,常慶瑞,秦占飛.縣域土壤養分離群樣點檢測及其合理采樣數研究[J].干旱地區農業研究,2012,30(2):56-61.

[31]Kerry R, Oliver M A. Average variograms to guide soil sampling[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2004, 5(4): 307-325.

County-scale Spatial Variability of Soil Available Nitrogen Distribution and Determination of Reasonable Sampling Density in Qinba Mountains

CHU Wanlin, QI Yanbing, CHANG Qingrui, PU Jie

(CollegeofNaturalResourcesandEnvironment,NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China)

Abstract:[Objective] Research on the county-scale spatial variability of soil available nitrogen(AN) and determination of reasonable sampling density in order to provide scientific knowledge for nutrient management in the Qinba mountain areas.[Methods] Sampling schemes with different sample intensities were simulated by extracting data from an AN database of intensive samples, and then made the spatial interpolation analysis of AN based on geostatic combined on GIS technology, and the interpolation accuracy was evaluated by the cross validation method.[Results] (1) The content of AN showed moderate variation with the coefficient of 42.95%; (2) The moderate spatial variability of the AN was found with the ratio of Nugget and Sill of about 1/2 and the maximum spatial self-related distance of 9 171 m; (3) Significant changes were detected when sample number reduced from 1 060 to 742, meanwhile, great changes were found of variation distance and the ratio of Nugget and Sill with the relative errors of 152.32% and 36.1%, and the root mean square error (RMSE) and relative coefficient changed significantly.[Conclusion] The range of the AN in Hanbin District was longer than other regions, so spatial continuity was better. It is possible to reduce the number of sample points to satisfy the need of the research regarding spatial variability of AN. Taking the results of spatial prediction accuracy into consideration, more than 1 060 samples should be the suitable number to evaluate the spatial variability of AN on county scale, and the maximum sampling unit is 345.5 hm2.

Keywords:spatial variability; optimal sampling density; soil available nitrogen; Qinba Mountain

文獻標識碼:B

文章編號:1000-288X(2015)02-0141-06

中圖分類號:S158.3

通信作者:齊雁冰(1976—),男(漢族),河南省淮陽縣人,副教授,主要從事3S技術及其應用方面的教學與研究工作。E-mail:ybqi@nwsuaf.edu.cn。

收稿日期:2014-04-06修回日期:2014-04-26

資助項目:國家自然科學“農牧交錯植被重建的土壤環境響應與微生物耦合機制研究”(31100516); 中央高校基本科研業務費(QN2011075); “十二五”農村領域國家科技計劃課題(2013AA102401-2)

第一作者:楚萬林(1987—),男(漢族),河南省淮陽縣人,碩士研究生,研究方向為地圖學與地理信息系統。E-mail:chuwanlin0512@126.com。