基于GIS的莊河市濱海濕地景觀格局變化及其驅動力分析

李雪瑩, 王方雄, 姚 云, 溫海明, 薛忠躍

(1.北京師范大學 地理學與遙感科學學院, 北京 100875;

2.遼寧師范大學 城市與環境學院, 遼寧 大連 116029; 3.北京師范大學 減災與應急管理研究院, 北京 100875)

基于GIS的莊河市濱海濕地景觀格局變化及其驅動力分析

李雪瑩1, 王方雄2, 姚 云1, 溫海明3, 薛忠躍2

(1.北京師范大學 地理學與遙感科學學院, 北京 100875;

2.遼寧師范大學 城市與環境學院, 遼寧 大連 116029; 3.北京師范大學 減災與應急管理研究院, 北京 100875)

摘要:[目的] 探究遼寧省莊河市濱海濕地景觀格局變化及其驅動力,為該市濱海濕地的合理利用和生物多樣性保護提供決策支持和科學依據。[方法] 以莊河市2000,2010年2期遙感影像為基礎數據,在遙感和GIS技術支持下,運用景觀格局指數模型來分析研究區景觀格局的變化特征和該區景觀格局變化的驅動因素。[結果] 10 a間,莊河市濱海濕地的面積減少了7.44%;景觀斑塊數(NP)由2000年的3 425塊增加到2010年的3 563塊,增加了4.03%;景觀多樣性指數(H)由2000年的0.631 5增加到2010年的0.855 4;景觀優勢度指數(D)從2000年的0.835 9降低到2010年的0.736 4;景觀均勻度指數(E)從2000年的0.578降低到2010年的0.514。[結論] 莊河市濱海濕地的景觀破碎化程度在加劇。在自然驅動力和人文驅動力作用下,濕地面積大幅減少,生態功能不斷下降,使得研究區生態環境惡化,從而嚴重影響莊河市的經濟發展。

關鍵詞:濱海濕地; 景觀格局; GIS; 驅動力; 莊河市

濕地系指天然或人工、長久或暫時的沼澤地、濕原、泥炭地或水域地帶、帶有或靜止、或流動,或淡水、半咸水體、或微咸水水體者,包括低潮時水深不超過6 m的水域[1]。濱海濕地不僅具有豐富的物種資源和礦產資源,而且在控制海岸侵蝕、抵御海洋災害、美化環境、維持區域和全球生態平衡以及提供野生動植物生境方面均具有重要意義[2-7]。近年來隨著濱海區域經濟的發展和人口的增長,濱海濕地成為生態環境變化最為劇烈的地區,其景觀動態變化已成為國內外學者研究的熱點問題之一[8-13]。我國科研人員和社會學工作者對濱海濕地狀況進行了大量研究。林和山等[14]和葉思源等[15]對濕地健康評價進行了分析和研究;陳加兵等[16]、胡鏡榮等[17]對濕地的可持續利用進行研究并提出了科學合理性建議;張華等[18]、蘇少川等[19]和王斌等[20]對濱海濕地的服務價值進行了系統研究并得出了研究區具體的服務價值。但是對濱海濕地景觀格局變化的驅動力研究卻較為少見。

莊河市瀕臨黃海北岸,蘊藏著豐富多樣的濱海濕地資源。近年來隨著經濟的發展,莊河市濱海濕地正面臨著資源過度利用和污染等一系列問題,生態環境惡化嚴重。本研究以遙感影像為主要數據源并且借助GIS方法全面分析10 a來該區域的土地利用/景觀變化及其驅動力,其目的是為莊河市濱海濕地的合理利用和生物多樣性保護提供決策支持和科學依據。

1研究區域與研究方法

1.1 莊河市概況

莊河市位于遼東半島東側南部,大連市東北部,隸屬于遼寧省大連市。地理范圍為北緯39°28′—40°12′,東經122°29′—123°31′。莊河屬千山山脈南延部分,為低山丘陵區,地勢由南向北逐次升高。全境總面積為6.97×105hm2,其中陸地面積4.07×105hm2,自然海岸線長285 km。莊河市自然資源豐富,海域屬內陸淺海。氣候屬北溫帶濕潤地區大陸性季風氣候,具有一定的海洋性氣候特征。年平均氣溫9.1 ℃,歷年平均降雨量為757.4 mm。2010年莊河市的總人口達到了約91.31萬人,土地利用方式以農業和養殖業為主。

1.2 研究方法

1.2.1濕地景觀分類在借鑒國內濕地分類研究成果的基礎上[21-22],結合研究區實際情況,參照濕地公約和全國濕地資源調查將莊河市濱海濕地景觀分為自然濕地景觀和人工濕地景觀兩大類型。其中自然濕地景觀包括河流、灘涂和沼澤等3個景觀類型,人工濕地景觀包括水庫坑塘、水田和海水養殖等3個景觀類型。

1.2.2數據源及處理采用的基礎數據包括:1∶5萬地形圖和2000及2010年的Landsat TM遙感數據,空間分辨率為30 m×30 m;將研究區的1∶5萬地形圖進行掃描,應用ArcGIS軟件進行處理,建立統一的投影坐標,利用ENVI 4.8遙感數據處理軟件對2000和2010年兩個時期的Landsat TM遙感圖像進行幾何糾正和配準,將平均誤差控制在0.5個象元內。為了更好的突出地物信息,利用RGB(5,4,3)合成假彩色圖像。在GIS支持下,對遙感數據進行解譯和編制,并對解譯結果進行修改、編輯,分別生成各時期的濕地景觀分布圖(附圖11),建立莊河市濱海濕地景觀空間數據庫。然后對兩期景觀分布圖進行疊加分析,求出各種利用類型土地之間的轉化面積,計算各種土地利用景觀類型面積轉移概率矩陣,以揭示濕地面積的變化過程。

1.3 濕地景觀格局指數的選取

參照前人同類研究成果[23-24],根據研究區特點,選取景觀類型面積(CA)、斑塊數(NP)、景觀多樣性指數(H)、優勢度指數(D)和景觀均勻性指數(E)等來定量分析研究區景觀格局特征及變化。各指標具體計算公式及其表達含義詳見參考文獻[24—25]。

2景觀格局分析

2.1 各類型濱海濕地面積的變化

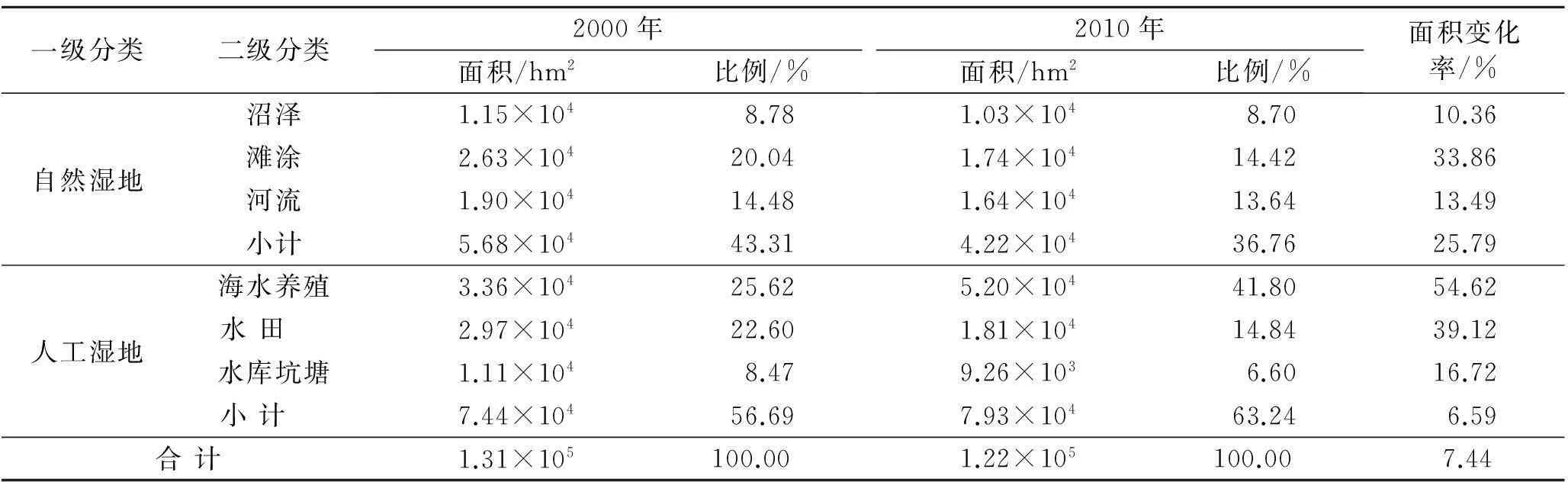

從表1可以看出,2000年莊河市濱海濕地的總面積為1.31×105hm2。自然濕地中,灘涂的面積最大,為2.63×104hm2,占濱海濕地總面積的20.04%,其次為河流,占14.48%,沼澤面積最小,占濱海濕地總面積的8.78%。人工濕地中,海水養殖面積最大,為3.36×104hm2,占濱海濕地總面積的25.62%,水田面積為2.97×105hm2,占22.60%,水庫坑塘面積最小,僅占8.47%。2010年莊河市濱海濕地總面積為1.22×105hm2。自然濕地中,仍是灘涂面積最大,但是占濱海濕地總面積的比例卻下降到了14.42%;其次為河流,占13.64%,沼澤面積最小,僅占濱海濕地總面積的8.70%。人工濕地中,海水養殖面積最大,為5.20×104hm2,占濱海濕地總面積的41.80%;水田占14.84%;水庫坑塘面積僅占6.60%。

2000—2010年莊河市濱海濕地總面積呈下降趨勢,由2000年的1.31×105hm2減少到2010年的1.22×105hm2,減少幅度為7.44%。自然濕地中,灘涂的面積減少幅度最大,10 a間減少了8 909.1 hm2,灘涂濕地面積的減少,主要是由于過渡開墾造成的;其次為河流及沼澤,分別減少了2 563.8和1 193.45 hm2。人工濕地中海水養殖的面積增加的幅度最大,10 a間增加了1.84×104hm2,而水田和水庫坑塘的面積均有所減少,并且減少的幅度分別為39.12%和16.72%。

表1 莊河市2000和2010年各類型濱海濕地面積及其變化率

2.2 各類型濱海濕地斑塊數的變化

從表2可以看出,2000年莊河市濱海濕地斑塊總數為3 425塊。自然濕地中,灘涂的斑塊數最多,為686塊,占濱海濕地斑塊總數的20.03%;其次為河流,斑塊數為496塊;沼澤的斑塊數最少,僅為301塊。人工濕地中,海水養殖的斑塊數最多,為877塊,占濱海濕地斑塊總數的25.61%;水田為774塊;水庫坑塘的斑塊數最少,僅占8.50%。2010年莊河市濱海濕地斑塊總數為3 563塊。自然濕地中,灘涂的斑塊數最多,為514塊,占濱海濕地斑塊總數的14.43%;其次為河流,斑塊數為486塊;沼澤的斑塊數最少,為310塊。人工濕地中,海水養殖的斑塊數最多,為1 489塊,占濱海濕地斑塊總數的41.79%;水田和水庫坑塘的斑塊數相對較少,分別為529和235塊。

2000—2010年莊河市濱海濕地斑塊數量呈增加趨勢,由2000年的3 425塊增加到2010年的3 563塊,說明破碎化程度呈上升趨勢。自然濕地灘涂斑塊個數減少最多,10 a間減少了172塊;其次為河流,減少了10塊;而沼澤的斑塊個數增加了9塊。人工濕地中,只有海水養殖的斑塊個數增加了,增加的斑塊數為612塊;水田和水庫坑塘的斑塊個數均減少了,并且減少的個數分別為245和56塊。濕地斑塊個數的增加主要是受人為因素或自然因素的影響所導致的。

表2 莊河市2000和2010年各類型濱海濕地斑塊數量變化

2.3 濱海濕地景觀多樣性指數、優勢度指數和均勻度指數的變化

計算結果表明,2000—2010年莊河市濱海濕地的景觀優勢度指數和景觀均勻度指數均呈降低趨勢,其中景觀優勢度指數由2000年的0.835 9降低到2010年的0.736 4,景觀均勻度指數從2000年的0.578降低到2010年的0.51 4;而景觀多樣性指數則呈上升趨勢,從2000年的0.631 5增加到2010年的0.855 4。景觀多樣性指數的增加,說明研究區受到一定的人為因素的干擾,使各景觀類型產生縮減、損耗和分割等空間過程,從而使莊河市整體景觀格局的差異性越來越大。

3驅動力分析

莊河市作為遼寧省重要的沿海城市,近年來隨著經濟的飛速發展,使其濱海濕地的景觀格局發生了巨大變化。莊河濱海濕地的景觀變化主要受兩個方面的影響,一是自然因素,二是人為因素。

3.1 自然驅動因子

海岸侵蝕是形成目前莊河市濱海景觀格局的重要原因。海岸侵蝕使大陸海岸線向內陸不斷延伸,由于海岸侵蝕使土地大量流失、海岸建筑物破壞、海濱浴場退化、海灘生態環境惡化從而改變了原有的景觀格局。侵蝕下來的泥沙又搬運到港灣淤積而使航道受損,從而成為一種嚴重的環境地質災害。必須引起高度重視,采取有效措施防止海岸侵蝕。

3.2 人為驅動因子

改革開放以來,莊河市的經濟得到了突飛猛進的發展。統計結果表明,2010年莊河市的生產總值達到了500.7億元,比2000年增長了541.10%。經濟的增長也導致了人口數量的增加,2000年莊河市的戶籍人口為89.76萬人,2010年增加到了90.50萬人,增加了0.82%。經濟和人口的增長致使建設用地面積大幅度增加,從而導致景觀格局的變化。除此之外,港口開發和擴建也是導致濱海濕地喪失、景觀格局變化的一個主要原因。同時以工農業廢水、城市生活污水為主的陸上污染源及以船舶溢油、近海養殖為主的海上污染源加劇了濕地生態環境的惡化和景觀的破碎化程度。

4結 論

2000—2010年莊河市濱海濕地面積在不斷減少,由2000年的1.31×105hm2,減少到2010年的1.22×105hm2,減少了7.44%;景觀斑塊數(NP)由2000年的3 425塊增加到2010年的3 563塊,增加了4.03%;景觀優勢度指數和景觀均勻度指數呈現上升趨勢,而景觀多樣性指數呈下降趨勢。研究區景觀格局變化主要受自然驅動力和人為驅動力的雙重影響;海岸侵蝕是影響莊河市濱海景觀格局的一種嚴重的環境地質災害。近年來,隨著經濟的發展和人口數量的增加,人類活動對研究區的改造導致了自然濕地的面積不斷減少,隨著圍墾和水體污染的加劇,濱海濕地的生態功能不斷下降,使得研究區生態環境惡化,從而嚴重影響莊河市的經濟發展。

[參考文獻]

[1]徐映雪,邵景力,楊文豐,等.基于RS和GIS的鴨綠江口濱海濕地分類及變化[J].現代地質,2006,20(3):500-504.

[2]張麗旭,趙敏,蔣曉山,等.東海濱海濕地生態環境監測體系建設構想[J].海洋通報,2007,26(1):89-93.

[3]陳鵬,傅世鋒,宋志曉.廈門灣濱海濕地資源時空動態分析[J].海洋通報,2012,31(6):601-606.

[4]王毅杰,俞慎.長江三角洲城市群區域濱海濕地利用時空變化特征[J].濕地科學,2012,10(2):129-135.

[5]彭在清,孟祥江,吳良忠,等.廣西北海市濱海濕地生態系統服務價值評價[J].安徽農業科學,2012,40(9):5507-5511.

[6]孟祥江,朱小龍,彭在清,等.廣西濱海濕地生態系統服務價值評價與分析[J].福建林學院學報,2012,32(2):156-162.

[7]張華,苗苗,孫才志,等.遼寧省濱海濕地資源類型及景觀格局分析[J].資源科學,2007,29(3):139-146.

[8]劉春悅,張樹清,江紅星,等.江蘇鹽城濱海濕地景觀格局時空動態研究[J].國土資源遙感,2009,21(3):78-83.

[9]高義,蘇奮振,孫曉宇,等.珠江口濱海濕地景觀格局變化分析[J].熱帶地理,2010,30(3):215-226.

[10]魏蘭,汪小欽,陳蕓芝.近10年福州市濱海濕地變化研究[J].濕地科學,2011,9(3):251-256.

[11]李婧,王愛軍,李團結.近20年來珠江三角洲濱海濕地景觀的變化特征[J].海洋科學進展,2011,29(2):170-178.

[12]張緒良,張朝暉,谷東起,等.遼河三角洲濱海濕地的演化[J].生態環境學報,2009,18(3):1002-1009.

[13]曹永強,梁鳳國,楊俊.遼河流域濱海濕地分類和時空變化規律研究[J].人民長江,2008,39(20):18-20.

[14]林和山,陳本清,許德偉,等.基于PSR模型的濱海濕地生態系統健康評價:以遼河三角洲濱海濕地為例[J].臺灣海峽,2012,31(3):420-428.

[15]葉思源, Smith G J,高茂生,等.黃河三角洲濱海濕地健康條件評價概念模型[J].地質論評,2009,55(4):545-551.

[16]陳加兵,鄭達賢,黃發明.福建省濱海濕地持續利用研究[J].臺灣海峽,2006,25(1):83-88.

[17]胡鏡榮,魯智禮,王月霄.河北省濱海濕地的持續利用[J].地理學與國土研究,2001,17(3):54-57.

[18]張華,張麗媛,伏捷,等.遼寧省濱海濕地類型及生態服務價值研究[J].濕地科學,2009,7(4):342-349.

[19]蘇少川,何東進,王韌,等.閩東濱海濕地生態系統服務功能價值評估[J].濕地科學與管理,2012,8(3):14-18.

[20]王斌,楊校生,張彪,等.浙江省濱海濕地生態系統服務及其價值研究[J].濕地科學,2012,10(1):15-22.

[21]劉艷艷,吳大放,曾樂春,等.1988—2008年珠海市濱海濕地景觀格局演變[J].熱帶地理,2011,31(2):199-204.

[22]丁亮,張華,孫才志.遼寧省濱海濕地景觀格局變化研究[J].濕地科學,2008,6(1):7-12.

[23]何東進,林立,游巍斌,等.閩東濱海濕地景觀格局演化及其模擬[J].福建林學院學報,2013,33(2):97-105.

[24]張緒良,張朝暉,徐宗軍,等.膠州灣濱海濕地的景觀格局變化及環境效應[J].地質論評,2012,58(1):190-200.

[25]翟萬林,龍江平,喬吉果,等.長江口濱海濕地景觀格局變化及其驅動力分析[J].海洋學研究,2010,28(3):17-22.

An Analysis on Landscape Pattern Changes and Its Driving Forces of Coastal Wetland in Zhuanghe City Based on GIS

LI Xueying1, WANG Fangxiong2, YAO Yun1, WEN Haimng3, XUE Zhongyue2

(1.SchoolofGeography,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China;2.SchoolofUrbanandEnvironmentalScience,LiaoningNormalUniversity,Dalian,Liaoning116029,China;3.AcademyofDisasterReductionandEmergencyManagement,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China)

Abstract:[Objective] To study the changes of landscape pattern of the coastal wetlands in Zhuanghe City of Liaoning Province and its driving force for the rational using of coastal wetlands and provide decision support and scientific basis of biodiversity conservation.[Methods] With the remote sensing data of Zhuanghe City in 2000 and 2010 as the basic data, under the support of RS and GIS, landscape pattern index model was used to analyze the change of the landscape pattern and the driving forces in this region.[Results] From 2000 to 2010, the area of the coastal wetland of the Zhuanghe City decreased by 7.44%; NP(number of patches) increased from 3 425 to 3 563 and added by 4.03%, H(landscape diversity index) increased from 0.631 5 to 0.855 4, D(landscape dominance index) decreased from 0.835 9 to 0.736 4, E(landscape evenness index) decreased from 0.578 to 0.514. [Conclusion] The changes of the landscape pattern indices indicated that the fragmentation of the landscape was aggravating. Both artificial and natural forces caused the wetland area reduced, and the ecological function of the coastal wetlands declined, which had worsen the ecological environment of research area, and indeed had seriously affected the economic development of the Zhuanghe City.

Keywords:coastal wetland; landscape pattern; GIS; driving force; Zhuanghe City

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2015)02-0159-04

中圖分類號:TP79, TU985.19

通信作者:王方雄(1973—),男(漢族),湖北省漢川市人,博士,副教授,主要從事GIS集成與建模研究。E-mail:wfxwhu@163.com。

收稿日期:2013-08-01修回日期:2013-08-24

資助項目:教育部人文社會科學研究青年資助項目“海岸帶生態健康的多尺度指標體系與預警系統研究”(11YJC630202);遼寧省教育廳創新團隊項目(WT2010031)

第一作者:李雪瑩(1992—),女(漢族),遼寧省沈陽市人,碩士研究生,研究方向為土地利用規劃,地理教育。E-mail:m18940829589@163.com。