基于脫鉤理論的煙臺市碳排放效應分析

王秋賢, 王登杰, 顏曉妹, 蘇秋紅

(1.魯東大學 地理與規劃學院, 山東 煙臺264025;

2.中國科學院 煙臺海岸帶研究所, 山東 煙臺264003; 3.中國科學院大學, 北京 100049)

基于脫鉤理論的煙臺市碳排放效應分析

王秋賢1,2,3, 王登杰1, 顏曉妹1, 蘇秋紅1

(1.魯東大學 地理與規劃學院, 山東 煙臺264025;

2.中國科學院 煙臺海岸帶研究所, 山東 煙臺264003; 3.中國科學院大學, 北京 100049)

摘要:[目的] 通過分析煙臺市2000—2011年碳排放與經濟發展之間的關系,為煙臺市碳減排及發展低碳經濟提供參考。[方法] 基于土地利用碳源/碳匯研究的理論框架和計算模型,首先對煙臺市土地利用、能源消費等數據進行分析,計算了不同土地利用類型的碳源/匯。然后利用Tapio脫鉤模型分析該區碳排放與經濟發展之間的脫鉤彈性關系。[結果] (1) 建設用地是主要碳源,其面積與凈碳排放量成倒U型庫茲涅茨曲線關系。 (2) 林地為主要碳匯,其他用地影響較小且主要表現為碳匯。(3) 煙臺市凈碳排放量在2001—2011年持續增長,年均增長率不斷降低。[結論] 煙臺市碳減排工作已取得一定的成效,但減排形勢依然嚴峻。其經濟發展3個階段(連接階段、脫鉤階段Ⅰ和脫鉤階段Ⅱ)分別對應于其碳排放的高速增長、較快增長、穩定階段這3階段。

關鍵詞:碳排放效應; 土地利用; 脫鉤理論; 煙臺市

全球氣候變暖已經對自然生態系統和人類生存環境造成了嚴重影響,成為當今社會亟待解決的問題。解決該問題的關鍵在于減少碳排放,而土地利用變化是僅次于化石燃料的人為碳排放源[1]。據研究,土地利用變化導致的CO2排放為124 Pg,大約為1850—1990年以來化石燃料燃燒產生CO2排放量的1/2[2]。并且城市又是碳消費活動最為集中的地域,因此定量分析土地利用變化的碳排放效應、研究不同土地利用方式的碳排放量對于深入研究人類活動對區域碳循環的影響至關重要[1]。因此,基于土地利用的碳排放研究已經成為一個熱點研究問題。國內外學者開展了對碳儲量、生態足跡的測算[3-5]、碳排放的產生機制與碳排放因素分解模型[6-7]、碳排放與經濟發展、工業生產過程以及能源結構的關系[8-10]、碳排放的預測與驅動因子分析[11-12]、區域碳排放效應研究[13-15]的研究。其中區域碳排放效應研究是這些研究成果的應用和擴展,測算不同國家、不同地區的碳排放效應可以了解相應地區的碳排放水平和碳排放結構,從而有助于制定科學、合理的碳減排計劃。此前,劉冰等學者[16]已對煙臺市碳排放效應進行了研究,主要是從產業結構、能源利用、排放總量等方面做了些研究,并沒有更深層次的研究,此外對煙臺市碳排放測算、研究的時間序列較短。為此,本研究通過綜合考慮耕地、林地、園地、城市綠地碳排放系數以及能源消耗、工業生產的經驗參數對煙臺市2000—2011年的碳排放量進行定量測算。并分析煙臺市碳排放與其經濟發展之間的脫鉤彈性特征,揭示煙臺市土地利用碳排放與經濟發展、建設用地擴張之間的變化規律,以期為煙臺市碳減排及發展低碳經濟提供參考。

1研究區概況

煙臺地處山東半島東北部,東臨威海,西接濰坊,南鄰青島,北瀕黃、渤海,是連接遼東半島與山東半島的交通樞紐和面向日韓等東北亞地區的經貿基地之一,區位條件十分優越。煙臺地形為低山丘陵區,山丘起伏和緩,溝壑縱橫交錯,東西長約214 km,南北寬約130 km,總面積約13 746 km2。2011年煙臺市的地區生產總值為4 906.83億元,比上年增長12.6%,在山東省17個城市中位居第二,僅次于青島市。其中,煙臺市三次產業的比重依次為7.4%,57.7%,34.9%,從這個比重來看,煙臺市經濟發展的主體是第二產業。由于第二產業的能耗水平較高,這也直接造成了煙臺市碳排放量的持續增長。不過從2007年開始,第三產業的增長率已經超過了第二產業,發展勢頭良好。

2研究方法

2.1 碳排放測算理論框架及計算方法

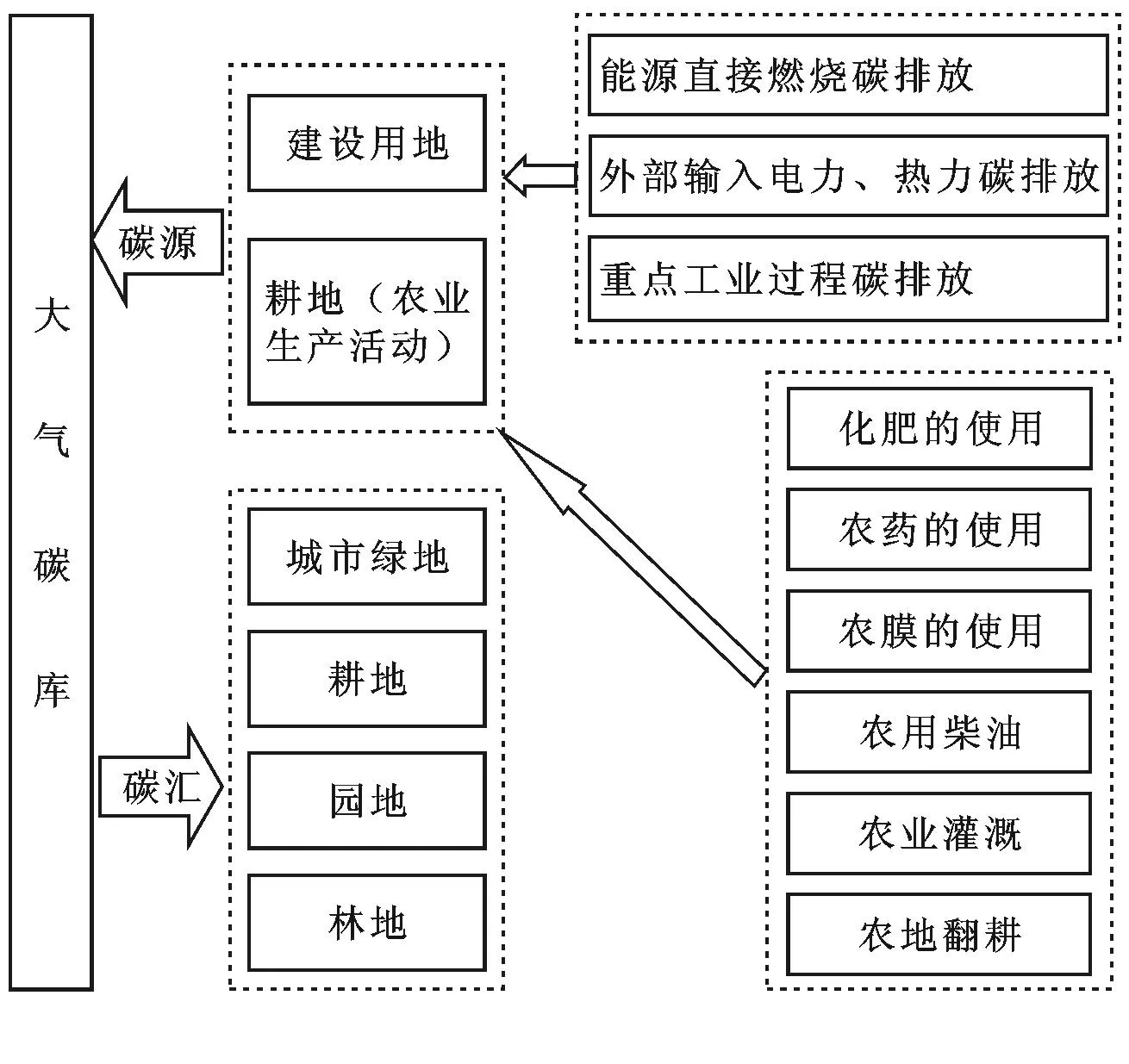

不同土地利用方式有著不同的碳排放效應,有的土地利用方式主要表現為碳源,有的表現為碳匯。結合全國土地利用類型分類系統和已有的相關資料[1],將建設用地(包括居民點及工礦用地、交通運輸用地、水利設施用地)上能源消費造成的碳排放和耕地上農業生產活動造成的碳排放作為碳源;城市綠地(建設用地的綠化部分)、耕地、林地、園地、草地上的植被光合作用導致的碳吸收作為碳匯。至于草地、水域和未利用地,由于相關數據稀少,所以暫不考慮。具體理論框架如圖1所示。

圖1 土地利用碳源/匯研究的理論框架

2.1.1耕地

(1) 碳源。耕地既是碳源也是碳匯。參考王克強[17]對耕地碳排放的研究成果,耕地上農業生產活動產生的碳排放包括化肥的使用會直接或間接導致碳排放;農藥的使用帶來的碳排放;農膜的使用帶來的碳排放;農用柴油的使用帶來的碳排放;農業灌溉帶來的碳排放;農地翻耕導致大量土壤有機碳揮發到空中所造成的碳排放6個方面。所以,耕地的碳排放估算公式為:

En=∑ei=∑Ti·μi

(1)

式中:En——耕地農業生產活動產生的碳排放量;ei——各類農業生產活動類型所產生的碳排放量;Ti——各類農業生產活動的消費量;μi——耕地所對應的碳排放系數。

(2) 碳匯。耕地上的農作物通過光合作用同化空氣中的CO2,合成有機物質供其生長。所以農作物產生的干物質積累量能側面反映出作物的同化能力。參考李克讓[18]對農作物碳吸收量的研究結果,采用不同種類作物經濟系數和碳吸收率來估算農作物的生育期內的碳吸收量,加和值就是耕地的碳匯能力,具體的碳估算公式為:

(2)

式中:Cd——某種作物全生育期對碳的吸收量;Cf——其對應的碳吸收率;Dw——某種作物的生物產量,Yw——某種作物的經濟產量;Hi——某種作物對應的經濟系數。

2.1.2建設用地

(1) 碳源。建設用地的碳排放通過其利用過程中能源消耗的碳排放系數間接估算,主要包括能源直接燃燒碳排放;外部輸入電力、熱力碳排放;重點工業過程碳排放3個方面。非能源燃燒的重點碳排放行業主要包括水泥、鋼鐵、石灰工業,其中水泥行業碳排放最高[19-20]。加之鋼鐵、石灰行業的相關研究較少,外購熱力的數據較為缺乏,所以本研究并未考慮。

建設用地的碳排放估算公式為:

Et=Eb+Ec+Ed=∑Nf·μf+Ns·μs+Nd·μd

(3)

式中:Et——碳排放總量;Eb——各主要能源利用產生的碳總排放量;Ec——水泥工業的碳排放量;Ed——外購電力間接產生的碳排放量;Nf——各主要能源對應的消耗量;μf——各主要能源對應的碳排放轉換系數;Ns——水泥產量;μs——水泥對應的碳排放轉換系數,數值為718.35 kg/t;Nd——外購電力耗電量,由于煙臺外購電力多數來自華北區域電網,故μd取華北區域電網碳排放系數,數值為1.12×10-3t/(kW·h)[20]。

(2) 碳匯。城市綠地是建設用地上唯一具有植被的部分,其光合作用導致的碳吸收就是建設用地產生的碳匯。為了方便研究,將城市綠地單獨列出,具體測算公式參照公式(4),碳吸收系數為-1.661 t/(hm2·a)[21]。

2.1.3其他用地其他用地如林地、園地的碳排放測算公式為:

Ei=Ai·μi

(4)

式中:Ei——各土地利用方式對應的碳排放量;Ai——各土地利用方式對應的土地面積;μi——各土地利用方式的碳排放/吸收系數。

根據已有的研究成果[2,4],林地的碳吸收系數為-5.706 t/(hm2·a);由于目前對園地固碳能力的研究比較匱乏,且煙臺市的園地類型主要是果園,相對林地來說比較稀疏,可以粗略的認為其系數是林地的1/3[22],為-1.902 t/(hm2·a),主要參考了李克讓,張秀梅等人[18,23]提出的計算公式。

2.2 脫鉤理論

脫鉤理論是經濟合作和發展組織(OECD)提出的形容阻斷經濟增長與資源消耗或環境污染之間聯系的基本理論[24]。Tapio在脫鉤理論的基礎上,于2005提出了“脫鉤彈性”的概念,“脫鉤彈性”又被稱為“碳排放彈性”,用來分析經濟發展變化幅度與CO2排放總量變化幅度的比值,主要反映CO2變化對于經濟變化的敏感程度。

根據脫鉤數值的大小,Tapio將脫鉤彈性分為連接、脫鉤和負脫鉤3種類別。根據碳排放彈性值的大小,又將脫鉤彈性進一步細分為8大類:強脫鉤、弱脫鉤、衰退脫鉤、擴張負脫鉤、強負脫鉤、弱負脫鉤、衰退連接與擴張連接等,具體類型詳見表1。

表1 脫鉤彈性的8種類型[25]

注:+表示區域碳排放量或GDP較上年增長,-表示區域碳排放量或GDP較上年下降。

脫鉤彈性指數為:

式中:DEn——第n年的區域經濟增長與區域土地利用碳排放量的脫鉤彈性指數; CEn——第n年區域土地利用碳排放量的增長變化速度; GEn——第n年區域經濟增長變化速度。

2.3 數據來源

林地、園地、耕地、園林綠地面積、能源消耗量與水泥產量等數據均來自于《煙臺統計年鑒(2000—2011年)》,煙臺市建設用地面積來自于《山東統計年鑒(2000—2011年)》,且地區生產總值采用以2000年為基準的可比價格。

3結果分析

3.1 土地利用碳排放/碳吸收量

3.1.1土地利用的碳源/碳匯構成分析根據上述的計算方法和數據資料計算煙臺市各種土地利用方式的碳排放量(表2),可以發現建設用地是煙臺市的主要碳源,建設用地的碳排放量占總碳排放量的比例從2000年的90.81%上升到2011年的95.33%;耕地、林地、園地是構成煙臺市碳吸收的3大主體,城市綠地雖然有一定的碳吸收能力,但是貢獻率不大。林地是最主要的碳匯,林地的碳吸收量占總碳吸收量的比例從2000年的69.46%上升到2011年的72.07%。

3.1.2土地利用的碳源/碳匯變化分析根據表2可知,煙臺市土地利用凈碳排放量呈快速上升態勢,2000—2011年增長了3.41倍,年均增長率高達11.79%,碳排放增長過快問題十分突出。根據凈碳排放量,將其分為3個階段:第一階段(2000—2005年):高速增長階段,年均增長率高達17.99%。2000年為該階段最低值3.86×106t,2005年為最高值8.82×106t,年均凈碳排放量為5.90×106t,該階段的凈碳排放總量較低;第二階段(2006—2007年):較快增長階段,2006年為該階段最低值9.87×106t,2007年凈碳排放量突破千萬,達到1.09×107t,年均凈碳排放量為1.04×107t。該階段的年均增長率達到10.17%,雖然增長速率較之第一階段已有大幅下降,但凈碳排放總量卻進一步上升;第三階段(2008—2011年):穩定高居階段,年均增長率為5.07%。2008年為該階段最低值1.13×107t,2011年為最高值1.31×107t,年均凈碳排放量為1.20×107t,該階段的凈碳排放量呈現穩定增長的態勢,而且年均凈碳排放增量依然較大,達到6.04×105t/a。

表2 煙臺市2000-2011年碳排放量測算結果 104 t

3.2 土地利用碳排放強度

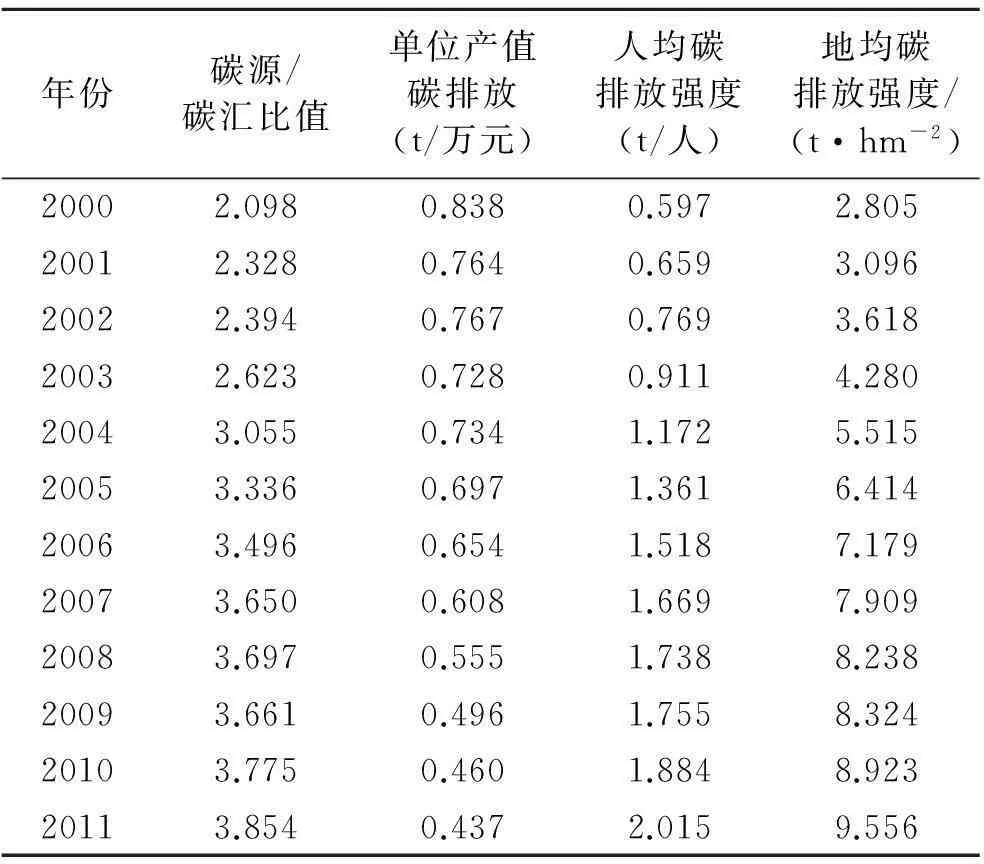

為了進一步分析煙臺市土地利用碳排放的強度特征,經過計算得出碳源/碳匯比值、單位產值碳排放、人均碳排放強度和地均碳排放強度(表3)。從表3可以看出,煙臺市碳源/碳匯比值、人均碳排放強度、地均碳排放強度均呈上升態勢。其中碳源/碳匯比值從2000年的2.098上升到2011年的3.854,增長了1.837倍,年均增長率為5.68%;人均碳排放強度從2000年的0.597 t/人上升到2011年的2.015 t/人,增長了3.375倍,年均增長率為11.69%;地均碳排放強度從2000年的2.805 t/hm2上升到2011年的9.556 t/hm2,增長了3.406倍,年均增長率為11.79%。人均碳排放強度和地均碳排放強度的快速增長主要是因為人口和土地面積的增長率遠遠低于土地利用凈碳排放量的增長率。而煙臺市單位產值碳排放呈下降態勢,從2000年的0.838 t/萬元下降到2011年的0.437 t/萬元,是2000年的52.13%,年均增長率為-5.75%。這主要是由于煙臺市國內生產總值的增長率要高于土地利用凈碳排放量的增長率。

表3 煙臺市2000-2011年碳排放強度測算結果

3.3 土地利用碳排放與經濟發展的脫鉤分析

通過碳排放彈性計算公式得出煙臺市2000—2011年土地利用碳排放與經濟發展的脫鉤關系(表4)。由表4可知,2000—2011年,煙臺市凈碳排放量和國內生產總值均呈持續增長態勢,但由于各自增長速度的不同,產生了3種不同類型的凈碳排放彈性特征:擴張連接、擴張負脫鉤和弱脫鉤。總體上以弱脫鉤為主。根據凈碳排放彈性特征,可以其劃分為3個階段:第一階段(2000—2005年)為連接階段,該階段以粗放發展為特征。雖然煙臺市經濟在這個階段得到快速發展,年均增長率達到15.47%,但由于主要依托高耗能行業的發展,能源利用率低,導致碳排放量急劇增長,年均增長率更是高達17.99%,碳排放量的增加速度高于經濟發展的速度。第二階段(2006—2007年)為脫鉤階段Ⅰ。該階段以國內生產總值(GDP)快速發展,土地利用凈碳排放量高速發展為特征。期間,煙臺市經濟實現了跨越式發展,年均增長率高達16.60%。雖然碳排放量的年均增長率依舊不低,為10.17%,但較第一階段已有明顯下降。說明煙臺市經濟發展已逐步向低耗能產業和低碳產業進行轉型。第三階段(2008—2011年)為脫鉤階段Ⅱ。該階段以國內生產總值較快速發展、土地利用凈碳排放量低速發展為特征。較之第二階段,該階段的弱脫鉤特征愈加明顯,碳排放量增長速度放緩,年均增長率進一步下降,為5.07%。與此同時,煙臺市經濟發展勢頭依然良好,年均增長率可以達到13.23%。這主要是因為煙臺市政府加強了節能減排工作,鼓勵和促進低耗能產業、低碳產業的發展,并于2007年成立了節約能源辦公室,采取了節能減排準入,超標準耗能加價和差別電價等減排措施,取得了積極的效果。

表4 煙臺市2000-2011年土地利用凈碳排放彈性特征

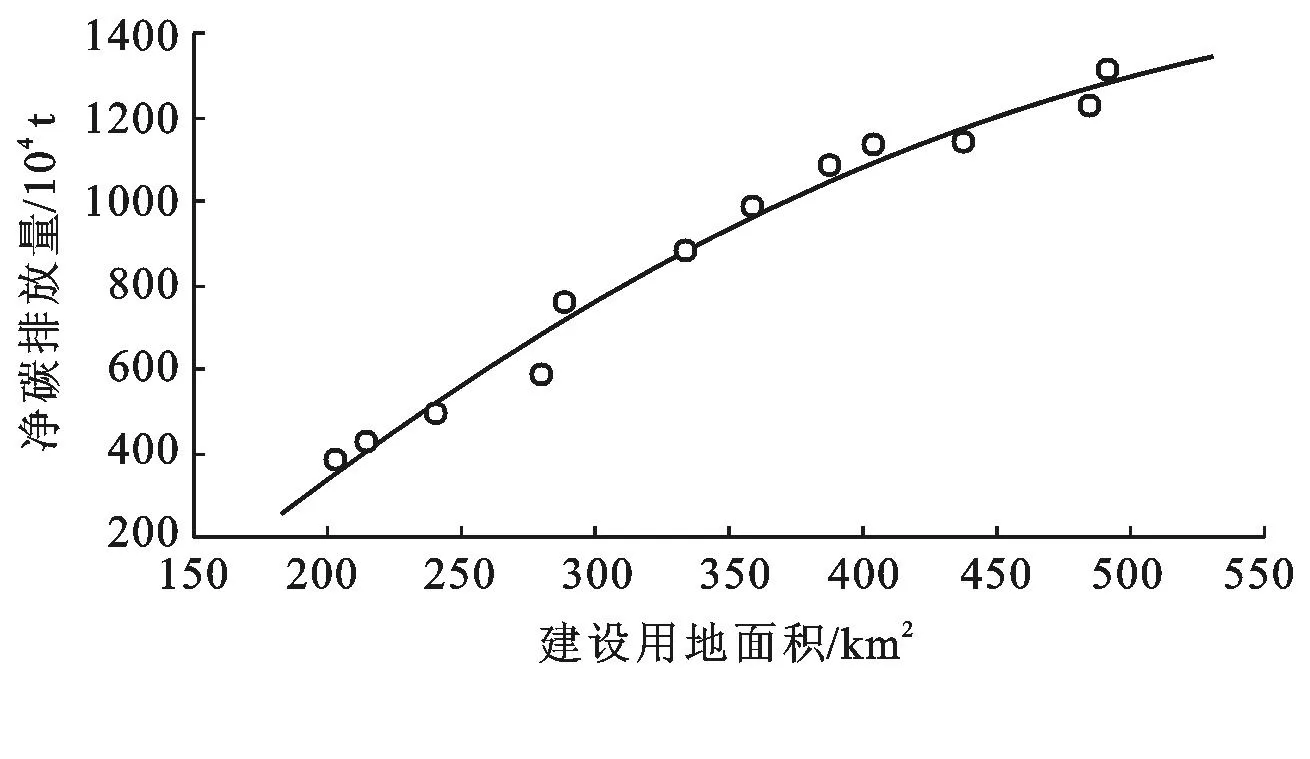

3.4 土地利用碳排放與建設用地擴張的關系

為了探究煙臺市碳排放量與建設用地擴張的關系,對煙臺市2000—2011年建設用地面積與碳排放量進行擬合,并通過SPSS 20對建設用地面積與年份進行曲線擬合(圖2)。由圖2可知,建設用地面積與凈碳排放量呈倒U型庫茲涅茨曲線關系(R2=0.983),也就是說隨著煙臺市建設用地面積增加至拐點后,凈碳排放量會逐漸下降,且曲線的拐點在651.1 km2。建設用地面積與年份可用對數函數很好的擬合(R2=0.993),庫茲涅茨曲線拐點出現時間約為2017年。煙臺市2000—2011年建設用地面積與凈碳排放量的倒U形曲線僅僅剛開始有出現拐點的跡象,還依然處于不斷上升的階段,而且凈碳排放量在2010—2011年有較大幅度的上升,說明煙臺市的碳減排機制還不是十分穩定,碳減排工作任重而道遠。

圖2 建設用地面積與凈碳排放量庫茲涅茨曲線擬合

4實現經濟的低碳綠色增長的相關建議

(1) 優化土地利用結構,限制建設用地無序擴張。建設用地是煙臺市最主要的碳源。因此,嚴格限制建設用地的無序擴張是實現碳減排的有效措施之一。具體可采取的措施如將分散的農村居住點向集鎮集中,工業企業尤其是高污染高耗能企業向工業園區進行其中。通過對建設用地的集約化利用,可以有效降低碳排放量。與此同時,應確保林地、耕地等碳匯能力較強的土地面積處在一個較高的水平上。

(2) 優化產業結構。產業結構不合理是煙臺市平均能耗水平偏高的一個重要原因。2011年煙臺市第二產業占GDP的比重高達57.7%,雖然煙臺市第三產業的比重在不斷上升,但比重仍偏低,僅為34.9%。此外,在第二產業內部,產業結構也不盡合理,重工業占比大,能耗高。所以為實現低碳經濟的發展,必須對產業結構進行調整。

(3) 科學管理耕地。通過對煙臺市耕地碳排放量的分析可知,化肥和農藥是其主要的貢獻者,其貢獻率穩定在60%,所以可以通過提高化肥和農藥的使用效率,采取深施化肥、平衡施肥、長效施肥等措施,以達到減少碳排放的目的。

(4) 優化能源利用結構。目前,煙臺市的能源結構依然是以煤炭為主。2011年煙臺市火力發電占總發電量的97.38%,雖然較之2000年的99.87%有所下降,但火力發電的占比仍然過高,需要大力提高清潔能源的使用比例。

[參考文獻]

[1]劉英,趙榮欽,焦士興.河南省土地利用碳源/匯及其變化分析[J]水土保持研究,2010,17(5):154-157.

[2]趙榮欽.城市系統碳循環及土地調控研究[M].江蘇 南京:南京大學出版社,2010.

[3]方精云,郭兆迪,樸世龍,等.1981—2000年中國陸地植被碳匯的估算[J].中國科學(D輯):地球科學,2007,37(6):804-812.

[4]謝鴻宇,陳賢生,林凱榮,等.基于碳循環的化石能源及電力生態足跡[J].生態學報,2008,28(4):1729-1735.

[5]周濤,史培軍,王紹強.氣候變化及人類活動對中國土壤有機碳儲量的影響]J].地理學報,2003,58(5):727-734.

[6]徐國泉,劉則淵,姜照華.中國碳排放的因素分解模型及實證分析:1995—2004[J].中國人口、資源與環境,2006,16(6):158-161.

[7]孫建衛,趙榮欽,黃賢金,等.1995—2005年中國碳排放核算及其因素分解研究[J].自然資源學報,2010,25(8):1284-1295.

[8]趙建安,魏丹青.中國水泥生產碳排放系數測算典型研究[J].資源科學,2013,35(4):800-808.

[9]趙敏,張衛國,俞立中.上海市能源消費碳排放分析[J].環境科學研究,2009,22(8):984-989.

[10]李旭.經濟快速發展區域碳排放機制與低碳發展策略:以福建省為例[D].福建 福州:福建師范大學,2013.

[11]欒紹朔.山東省碳排放預測及其減排路徑分析[D].山東 青島:中國海洋大學,2012.

[12]張樂勤,李榮富,陳素平,等.安徽省1995—2009年能源消費碳排放驅動因子分析及趨勢預測:基于STIRPAT模型[J].資源科學,2012,34(2):316-327.

[13]李穎,黃賢金,甄峰.江蘇省區域不同土地利用方式的碳排放效應分析[J].農業工程學報,2008,24 (9):102-107.

[14]鄒秀萍,陳劭鋒,寧淼,等.中國省級區域碳排放影響因素的實證分析[J].生態經濟,2009(3):34-37.

[15]賴力.中國土地利用的碳排放效應研究[D].江蘇 南京:南京大學,2010.

[16]劉冰.煙臺市經濟發展報告:低碳經濟(2011)[M].北京:經濟科學出版社,2011.

[17]王克強.土地利用變化的碳排放效應研究:兼沂水縣實證分析[D].四川 雅安:四川農業大學,2012.

[18]李克讓.土地利用變化和溫室氣體凈排放與陸地生態系統碳循環[M].北京:氣象出版社,2000.

[19]李新,石建屏,呂淑珍,等.中國水泥工業CO2產生機理及減排途徑研究[J].環境科學學報,2011,31(5):1115-1120.

[20]張雁飛,王曉菲,于斐,等.工業園區碳排放核算方法及實證研究[J].生態經濟,2013(9):155-157.

[21]Zhao Min, Kong Zhenghong, Escobedo F J, et al. Impacts of urban forests on offsetting carbon emissions from industrial energy use in Hangzhou, China[J]. Journal of Environment Management, 2010,91(4):807-813.

[22]肖玲,趙先貴,許華興.山東省碳源與碳匯的動態變化及驅動因子分析[J].陜西師范大學:自然科學版,2013,41(2):82-87.

[23]張秀梅,李升峰,黃賢金,等.江蘇省1996—2007年碳排放效應及時空格局分析[J].資源科學,2010,32(4):768-775.

[24]OECD. Indicators to measure decoupling of environmental pressures from economic growth[R]. Paris: OECD, 2002.

[25]李波,張俊飚.基于投入視角的我國農業碳排放與經濟發展脫鉤研究[J].經濟經緯,2012(4):33-37.

An Analysis on Carbon Emission Effects in Yantai City Based on Decoupling Theory

WANG Qiuxian1,2,3, WANG Dengjie1, YAN Xiaomei1, SU Qiuhong1

(1.CollegeofGeographyandPlanning,LudongUnivisity,Yantai,Shandong264025,China;2.YantaiInstituteofCoastalZoneResearch,ChineseAcademyofSciences,Yantai,Shandong264003,China; 3.UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China)

Abstract:[Objective] By exploring the links between carbon emissions and economic development in Yantai City from 2000 to 2011, and to provide the reference on carbon emission reduction and developing low-carbon economy in this city. [Methods] Based on the theoretical framework and estimation model of land-use changes, carbon emissions in Yantai City were calculated through data analysis of its land use types and energy consumption. Then the relationship of them with respect to decoupling elasticity was analyzed by the use of the Tapio Decoupling model. [Results] (1) Construction land is the major carbon source in Yantai City, and the relationship between construction land area and the net carbon emissions presented an inverted U-shaped Kuznets curve. (2) Forest is the major carbon sink, and other land use types with less effect, are mainly regarded as carbon sinks. (3) Though the carbon emissions in Yantai City showed a continual increasing trend from 2000 to 2011, the increasing rate declined consistently. [Conclusion] The work of carbon emission reduction in Yantai City had achieved some success, but it is still under great pressure. The economic development in Yantai City can be divided into three stages according to the analysis of Tapio Decoupling model. The three stages are the connected phase, Decoupled stageⅠand Decoupled stage Ⅱ, in corresponding to highest rate phase, higher rate phase and stabilized phase of carbon emissions in Yantai City, respectively.

Keywords:effects of carbon emission; land use; decoupling theory; Yantai City

文獻標識碼:A

文章編號:1000-288X(2015)02-0313-06

中圖分類號:X24

通信作者:王登杰(1992—),男(漢族),浙江省寧波市人,本科生,研究方向為資源環境與城鄉規劃管理。E-mail:wangdj92@126.com。

收稿日期:2014-09-23修回日期:2014-10-18

資助項目:魯東大學學校基金項目“煙臺市低碳經濟發展途徑探討”(131096); 國家自然科學基金項目(41071334)

第一作者:王秋賢(1977—),女(漢族),山東省煙臺市人,博士研究生,講師,主要從事土地利用與碳循環方面的研究。E-mail:qxwang@yic.ac.cn。