大學生志愿服務工作的現狀及推進策略

王超塵 張英君

摘 要:志愿服務是指任何人自愿貢獻個人時間和精力,在不為物質報酬的前提下,為推動人類發展、社會進步和社會福利事業而提供的服務。大學生志愿服務既是大學生了解社會、與人交往的過程,也是通過自身體驗磨練自己的意志品格和升華自我的過程。當前大學生志愿服務工作在實際運行過程中存在諸多不足,鑒此,有必要對大學生志愿服務工作進行實證調查研究,探求進一步完善大學生志愿服務的路徑與推進策略。

關鍵詞:大學生;志愿服務;推進策略

中圖分類號:F240 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2015)04-0175-02

一、大學生志愿服務的意義

大學生志愿服務是指大學生自愿貢獻個人時間和精力,在不為物質報酬的前提下,為推動人類發展、社會進步和社會福利事業而提供的服務[1]。實踐證明,大學生志愿服務有助于提升學生的思想道德修養,有助于提高大學生心理素質,有助于學生實踐能力的提升,有助于激發學生的學習興趣和創新熱情,在志愿服務活動中提高自身專業技能水平,強化對專業知識的進一步理解。

近年來,大學生志愿服務發展迅速,但是大學生志愿服務活動實際運行過程中存在諸多不足。不少學生參加完志愿服務活動后感覺是做做宣傳,搞搞形式,缺乏正確的認識,很多學生也不是很熟悉志愿服務活動所需的專業技能。江寧大學城內匯集了南京地區主要的本專科院校,為了研究大學生志愿服務的現狀及推進策略,本調查小組以江寧大學城內的部分學生作為調查對象,采用抽樣調查方式,對學生進行問卷調查。本次調查共發放問卷500份,回收有效問卷465份,回收率93%,其中男生205份,占調查對象的44%,女生260份,占調查對象的56%,理工類學生230份,占調查對象的49%,社科類學生235份,占調查對象的51%,男女生人數相當,各專業大體均衡。

二、大學生志愿服務調查結果與分析

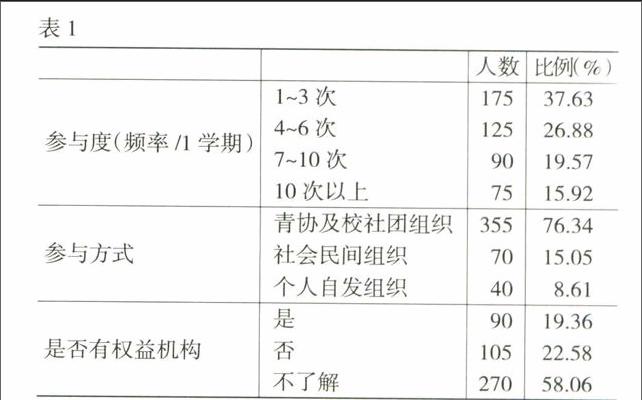

愿服務活動參與度頻率不高,一學期次數較少;加入青協及校社團組織是最常見的參與方式,有355人,占76.34%,僅有少部分學生通過其他方式參與志愿服務工作;超過一半的學生不知道所參加的志愿服務組織是否有權益機構,即志愿服務行為是否具有足夠的安全性。

2.大學生志愿服務參與動機。關于大學生志愿服務的參與動機,選擇最多的是鍛煉自己能力、幫助弱勢群體和結交朋友,分別為92.47%、79.57%、72.69%,其他項則較少,分別是打發時間16.56%,得到學校加分17.63%,尋找滿足感和成就感36.13%以及其他3.44%。

3.大學生志愿服務參與類型。關于大學生志愿服務參與類型,環境保護與清潔綠化有180人,占38.71%;社區志愿服務有340人,占73.12%;參加校內社團活動有125人,占26.88%;支教活動有165人,占35.48%;為文化、藝術機構服務有55人,占11.83%;大型活動服務有40人,占8.60%;其他有15人,占3.23%。從這些數據中可以看出,大學生志愿服務活動類型多樣,相比較而言,參加社區服務、環保、支教類志愿服務的大學生較多。

三、南京大學生志愿者服務存在的問題

一是志愿者組織不夠完善。大學生志愿活動中缺乏協調與溝通,缺乏宣傳與動員。同時,由于經費的匱乏,不少活動的組織培訓無法開展。二是活動內容過于單一。目前中國開展的大部分志愿服務活動科技含量較低,大學生自身專業優勢沒有得到有效發揮,服務創新不夠。第三,不少學校缺乏相應的激勵機制。對于提供無償服務的大學生志愿者來說,他們在幫助他人時,也渴望得到更大的收獲和更好的發展。不少高校對學生的志愿活動沒有相應的激勵機制,導致大學生志愿者的積極性隨活動次數增加而銳減。第四,大學生志愿者權益保護工作有待完善。大學生志愿者在開展志愿活動,幫助社會和他人時,可能會發生自身權益受損的事,有時甚至得不到社會的尊重和保護,從而挫傷志愿者的積極性。第五,宣傳力度不夠。社會對于大學生志愿服務活動的志愿精神、志愿文化的宣傳不夠,也缺乏相應的認識,不少人認為是做做形式,搞搞宣傳而已。

四、大學生志愿者服務工作推進策略

1.完善大學生志愿服務的社會工作體系。高校團委和學生工作部門應該明確大學生志愿服務活動的管理職能,切實加強對大學生志愿服務活動的研究與管理,特別是對志愿服務活動的宣傳、志愿者的招募、志愿者的培訓、志愿者志愿服務工作績效的評估等要制定符合學校實際的切實可行的實施意見或條例。志愿服務的準入條件、服務項目的設立、基地建設、經費落實與管理,服務工作的獎懲措施等有制度上的保障。

2.高校應建立志愿服務的培訓機制。培訓是迅速提高大學生志愿者服務能力的最有效方式,志愿者組織應承擔志愿服務精神的培訓,志愿精神的核心是服務,堅定的志愿服務信念是志愿者能夠堅持下去的最深層次的動力。其次,應開展志愿服務技能培訓。志愿者組織應對志愿者實行短期和長期相結合的雙線培訓模式,短期培訓應包括崗前集中培訓和崗中業務技能培訓,長期培訓注重培養大學生志愿者的溝通能力,培養社會公眾責任心,增強他們適應社會的能力,提升其綜合素質。

3.建立相應的激勵機制。志愿服務具有自愿性、無償性特點,動機多元,這決定了志愿服務的管理和激勵是一項復雜的工程。對于大學生志愿者而言,提供志愿服務是一種自我價值實現,是一種無私的奉獻,高校應該及時肯定和贊揚做出貢獻的志愿者,從而激發志愿者再次以飽滿的熱情參與到下一次的志愿服務中,以更高的志愿服務質量回應社會對自身的肯定。另外,高質量的志愿服務能獲得社會的認可,有利于志愿服務在更大的范圍開展,高校各級志愿者管理部門應定期通過評比先進,對那些在志愿服務活動過程中表現突出的志愿者給予獎勵,并將評比結果作為學校評優的依據,納入學期綜合測評,同時通過學校網站公開表彰優秀志愿者事跡,通過一系列的激勵措施,增強志愿者參與服務的光榮感,吸引更多的人參與到志愿服務活動中來。

4.高校應做好對外宣傳工作,建立溝通交流的平臺。在網絡信息時代,酒香也怕巷子深。要加大媒體的宣傳報道力度,尤其是網絡微博的宣傳報道力度,通過常態化、規范化的宣傳,讓大學生志愿者活動產生社會效應,形成活動品牌。充分利用自辦的網站建立網絡交流平臺進行廣泛宣傳,讓大學生志愿者能夠隨時溝通交流,通過志愿者在線交流、志愿者QQ交流群等網絡平臺,使志愿活動信息快速傳遞,讓有意義的志愿活動廣為人知。

參考文獻:

[1] 張素蓉.大學生志愿服務的調查研究[J].前沿,2012,(16).[責任編輯 安世友]endprint