德宏一次持續強降水天氣過程分析

於慧玲,楊 宇,龔 婉

(云南省德宏自治州氣象局,云南 芒市 678400)

?

德宏一次持續強降水天氣過程分析

於慧玲,楊 宇,龔 婉

(云南省德宏自治州氣象局,云南 芒市 678400)

利用區域自動站氣象觀測資料、Micaps系統資料、雷達探測等資料,對2013年7月 7—11日德宏地區強降水過程的成因進行分析。結果表明:此次德宏強降水天氣過程主要產生在副熱帶高壓系統穩定維持,高原上有東移短波槽、高低空均有急流區等天氣系統的適當空間配置的有利天氣背景下。副熱帶高壓和高原短波槽的配置、高低空急流的耦合是此次過程的主要影響系統;物理量分析表明大氣層結不穩定和源源不斷的水汽輸送為此次過程提供了有利的動力條件;雷達資料分析可知暖平流加上風向的輻合有利于降水的持續與加強。

連續暴雨;形勢分析;雷達回波

1 引言

德宏地處低緯高原,位于橫斷山脈西南部,高黎貢山以西,處于我國西南暖濕氣流通道口;夏季常受到西南季風和東亞季風及中高緯天氣系統的影響,兩個熱帶海洋熱源和水汽源的作用,加之德宏地勢東北高而陡峻,西南低而寬緩所形成的迎風坡效應,易產生大雨、暴雨,這是德宏夏季的一種主要災害性天氣。

2013 年7月7—11日,德宏轄區內發生了較大范圍的連續性大暴雨天氣過程,多個區域站點達大暴雨,造成了災害性影響。德宏州氣象臺8—11日共發布暴雨黃色預警信號4次,暴雨藍色預警信號3次。雖然氣象臺發布了暴雨預警,但對降水強度和持續時間的預報還存在較大難度。本文通過對此次強降雨過程的天氣形勢特征分析,探討此類強降雨過程中的預報方法和手段,為將來建立該類天氣的客觀定量預報方法提供一定基礎。

2 降雨實況和特征

2013年7月7—11日云南省德宏州轄區內出現了連續暴雨天氣過程。這次強降水于7月7日11時前后開始,至11日18時后逐漸減弱。最強降水出現在盈江、隴川一帶,其中:7日全州暴雨3站次,均出現在盈江;由德宏州24 h降水量分布圖(圖略)可知,7—8日全州暴雨27站次,大暴雨8站次(盈江6站次,隴川2站次);8日最大降水量出現在盈江蘇典,為183.7 mm;8—9日全州暴雨15站次,大暴雨7站次(盈江6站次,隴川1站次),9日最大日降水量出現在盈江勐戛,為181.1 mm;10日全州暴雨17站次,大暴雨1站次,日最大降水量出現在盈江蘇典,為103.8 mm;11日全州暴雨3站次,日最大降水量出現在隴川測站,為65.5 mm。

此次強降水過程具有降水強度大、范圍廣、持續時間長的特征。全州5個縣市均有區域站的雨量達暴雨量級,其中盈江和隴川兩縣測站本站5 d的雨量合計值已接近歷年7月平均雨量值,盈江縣5 d雨量合計值達315.8 mm,超歷史平均值240 mm之多(表1)。這次強降水過程引發了洪澇、泥石流災害,盈江、隴川兩縣城區內澇,道路多處塌方,交通受阻,鄉村部分農田受淹,農作物受災,多處房屋倒塌、損壞。全州受災人口近8萬人,直接經濟損失達19 119.43萬元。

3 環流背景分析

2013年7月7—11日的高空圖上,亞歐中高緯地區由一脊一槽型在8日轉為兩槽一脊型,低緯度地區在70~110°E之間為一寬廣的兩高(西太平洋副熱帶高壓和伊朗高壓)之間的輻合區;期間200 hPa高空上有高空急流通過, 700 hPa上風速達到12 m/s,存在低空急流區,同時副熱帶高壓、東移高原槽和西南暖濕氣流等天氣系統的適當空間配置為德宏州持續性強降水的發生提供了有利的天氣背景;副高系統較穩定與東移高原槽相持,則提供了穩定的天氣背景。此期間臺風“蘇力”于 8日上午在西北太平洋洋面上生成, 9日的24 h內實現臺風強度“四級跳”,從強熱帶風暴發展為2013年首個超強臺風,直至7月13日逐步減弱為熱帶風暴。

表1 2013年7月7日20時-11日20時德宏州各縣(市)24 h降水量實況統計表(單位:mm)

3.1 500 hPa環流形勢分析

2013年7月6日20時500 hPa 高空圖上,印度半島有576的低壓,青藏高原南側云南東北面的緬北有一小的閉合588高壓,西太平洋副熱帶高壓588線西伸的脊點位于22°N、 111°E附近,德宏為偏北氣流控制(指標站騰沖站為偏北風);7日20時青藏高原南側云南東北面的緬北閉合588高壓減弱消失,西太平洋副熱帶高壓588線脊點略減弱東退至 114°E附近,德宏仍為偏北氣流控制(指標站騰沖站為偏北風);8日20時德宏為滇緬之間維持的弱脊前西北氣流控制,西太平洋副熱帶高壓588線脊點略減弱東退北抬至25°N、 115°E附近;9日20時德宏仍為西北氣流控制(指標站騰沖站為西北風),西太平洋副熱帶高壓588線脊點減弱東退北抬至30°N、 120°E附近;在四川盆地有一西南低渦形成;10日20時德宏轉為東北氣流控制(指標站騰沖站為東北風),西太平洋副熱帶高壓588線脊點維持在25°N 、118°E附近; 11日08時德宏轉為偏東氣流控制(指標站騰沖站為東風),西太平洋副熱帶高壓588線脊點又西伸至在26°N、 113°E附近。連續降水期間500 hPa高空圖上副高西脊點均位于115°E附近,位置較為穩定,從青藏高原先后有2個短波槽經過四川盆地,其中8—9日東移短波槽較強。

3.2 700 hPa環流形勢分析

2013年7月7—10日700 hPa在四川盆地西側始終維持較為清楚的偏南急流,在德宏州西部,700 hPa風場上有一個大風速區存在(風速達12 m/s以上)和維持(與雷達速度圖中的急流與輻合一致),并在7月9日08時有所增強,德宏處于大風速區的左前側有強烈的風速輻合和氣旋性切變,此期間指標站騰沖站基本上維持為西北氣流。在對以往的逐日常規天氣圖的普查分析中,發現當500 hPa滇緬間形成一中心位于達卡站上空的588閉合高壓環流,且騰沖、思茅為高壓東側的NW氣流,清邁為高壓南側的NE或ENE氣流時,即使無低槽、切變線、輻合區等系統配合,德宏西部也會出現大雨,局部暴雨天氣。而此次過程,6日20時500 hPa達卡附近形成高壓,同時又有風速輻合和氣旋性切變。所以加強了層結的不穩定度和低層擾動,觸發不穩定能量的釋放,為這次天氣過程提供了有利的動力條件。

通過分析可知,在中高緯度環流形勢的調整期,當500 hPa副熱帶高壓系統穩定維持在115°E 附近,同時高原上有較強的短波槽東移時,副高外圍的西南暖濕氣流與東移短波槽天氣系統的空間配置是德宏州發生持續性強降水的有利天氣背景。即短波槽、低渦、氣旋等天氣尺度系統盡管移速較快,但在穩定的副高阻擋形勢控制下,仍可以在同一地區造成一次又一次的暴雨過程接連出現,當天氣尺度系統移動緩慢或停滯時,更容易形成時間集中的特大暴雨。此次過程主要受副熱帶高壓及高原短波槽影響。

4 不穩定層結分析

由2013年7月7—9日T-lnP圖(圖1)可知,7月9日08時從近地層開始層結曲線和露點曲線非常接近,溫度露點差較小,300 hPa以下的大氣T-Td均小于5℃。從垂直風場上看,風隨高度順轉有明顯的暖平流(與雷達速度圖中“s”型特征一致),并且風隨高度至500 hPa左右顯著減小,而后顯著增加,有較強的垂直風切變,容易產生深厚濕對流的大氣層結。7月7日20時—10日20時整個降水過程T-lnP中濕層一直維持在400 hPa左右,風隨高度順轉始終存在,說明暖濕平流在這期間維持,也說明大氣層結不穩定。在700 hPa高度上一直存在的12 m/s偏西風,說明了低空急流的存在直至10日20時減弱,為此次過程提供有有利的動力條件。

圖1 2013年7月9-10日T-lnP圖

5 物理量場分析

通過物理量實況場進行綜合分析,診斷其對災害性天氣的發生、落區預報的參考。

5.1 能量條件

大氣層結是否穩定是對流發展的首要條件,在天氣學中,大氣是否穩定可以用SI指數和K指數來判別,有關文獻研究表明:K指數在反應氣層不穩定程度的同時考慮了中低層的水汽條件,它是穩定度和溫度條件的綜合指標。K指數越大(≥35℃)越容易產生強降水和強雷暴天氣。K指數是反應穩定度和濕度條件的綜合指標,由K指數分布圖可知(圖略)德宏在7月8日08時處于36~40℃的高溫高濕區,至9日20時達40℃以上。當K指數在30~40℃,大氣層結不穩定,大風速區左前側輻合區相配合, 易發生強降水和強雷暴天氣。

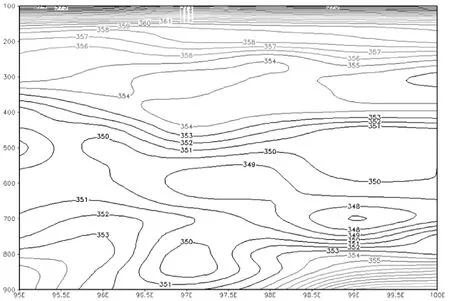

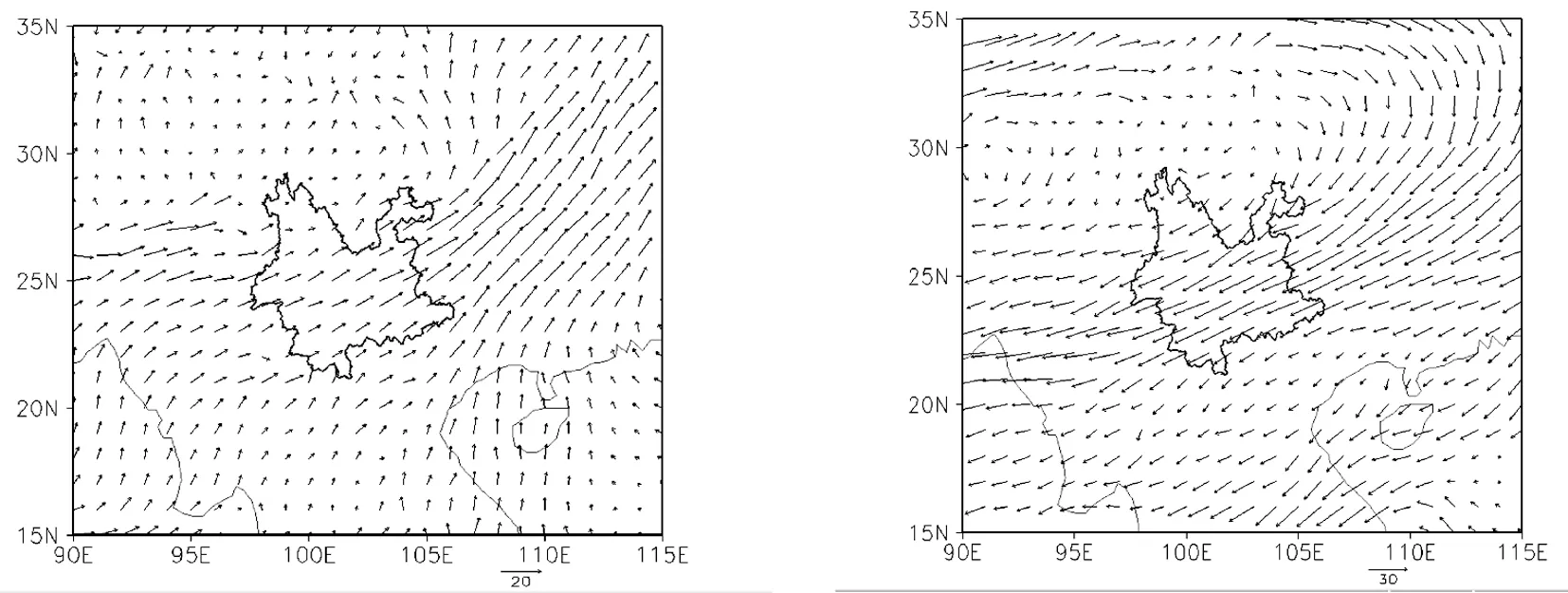

SI指數表示氣層的不穩定程度,負值越大,大氣層結越不穩定,發生強對流天氣的可能性越大。SI指數是日常預報業務中判別大氣穩定度的重要指標,德宏在7月8日20時SI<-2℃,7月9日20時SI<-4℃,表明此次過程存在極大不穩定能量的環境中。 當SI<0℃時,由于上升氣塊具有的溫度比環境溫度高,氣塊獲得維持上升的浮力,因而大氣層結是不穩定的;當-6℃ 沿24°N過暴雨天氣發生的區域做θse垂直剖面(圖2)可以看到9日08時對流區上空θse隨高度減小并存在一個小值區,為近地層暖濕700 hPa層有一定的干冷空氣,對流層中上層為暖濕,有一定的對流性不穩定。 圖2 2013年7月9日08時假相當位溫θse 5.2 水汽條件 從沿24.7°N做水汽通量剖面圖(圖3)可以清楚的看出在24.7°N、 97.5°E附近低層水汽單位時間內有較強的水汽通過,在700 hPa上有到14 kg·hPa-1·m-1·s-1的大值中心,說明在對流層低層水汽通道已打開,有源源不斷的水汽從孟加拉灣向德宏輸送。在水汽通量散度場上不難看出在850 hPa附近的近地層有水汽的輻合中心,水汽在低層輻合上升,增厚產生凝結,有利于大雨、暴雨的產生。 圖3 2013年7月9日08時水汽通量(單位:kg·hPa-1·m-1·s-1)和水汽通量散度(單位:kg·hPa-1·m-2·s-1)) 根據前述分析,8日20時后和9月20時后產生暴雨或短時強降水天氣的可能性極大,各項物理量指標特征表現與此次過程的短時雨強時段穩合。 5.3 高、低空急流及上升運動 從2013年7月9日08時uv圖來看(圖4),700 hPa有一股西風急流穿過德宏西部,德宏位于低空急流出口區,低空急流不僅把來自孟加拉灣暖濕氣流源源不斷的輸送到暴雨落區附近,并在暴雨落區上空形成長時間的水汽輻合,使得降水得以持續;在西風急流的出口區還有明顯的風速輻合,提供擾動作用,從而促使對流的產生,進而增強大氣的上升運動,使得低空急流攜帶來的暖濕水汽輻合上升而形成持續的降水。低空西風急流是暴雨區對流不穩定層結的建立者和維持者。 圖4 2013年7月9日08時NCEPuv再分析資料圖(單位m·s-1) 200hPa上,南亞高壓東南側有明顯的東北風急流,自云南東北側至西南側穿過云南,德宏位于急流軸的右側,與低空700 hPa西風急流及出口區上升氣流形成次級環流。而從24°N散度場剖面(圖略)上看,在700 hPa以下98°E附近的低層有一輻合中心,而在300~200 hPa附近有一個對應的輻散場相對應,這樣低層輻合高層輻散的高低空配置,抬升力更強,有利于上升運動。高空急流的加強下傳通過高低空的耦合作用引起低空急流的向下傳遞及其加強,低空急流的上傳和加強在暴雨過程中起著重要作用,可以引起雨強的大幅增大;而單純的高空急流的向下傳遞和加強如果沒有低空急流的上傳加強相配合,引起的雨強增大幅度相對較小。 分析表明:高空急流和低空急流同時出現時,當它們的垂直環流圈(主要是上升運動區)相互耦合時,對暴雨會產生重要的影響。這次暴雨過程具有不穩定的大氣層結,充足的水汽條件,在暴雨區有持久的上升氣流和水汽的輻合。高低空急流的耦合下對這次暴雨過程有增強大氣不穩定層結,觸發不穩定能量的作用。 由2013年7月9—10日紅外云圖可知(圖略),7日7時30分降水初期的衛星紅外云圖上,印度半島中東部為低壓云系,西藏東南部為分散的中低云。在德宏州的西部境外緬甸有一灰暗色的云團生成,此后該云團加強西北方向移到德宏州北部盈江縣轄區至16時最強,造成7日盈江縣轄區區域站出現暴雨3站次。8—9日隨著東移短波槽的增強,不斷有一條帶狀的對流云系自西南向東北擴展,云系邊界整齊,此云帶與副高外圍暖濕氣流位置吻合,14時在23~25°N,95~99°E區域的德宏與滇緬間形成南北長約225 km,東西寬約450 km的強中α尺度降水云帶。該云帶橫跨了整個德宏轄區,中心區表現為紅色,表示云層很厚,有很強的對流現象出現,造成8日德宏州降雨強度最大,全州暴雨27站次,其中大暴雨8站次;9日全州暴雨15站次,大暴雨7站次。受低層急流西南暖濕氣流北上的影響,10日、11日均不停有強對流云團在德宏州空域生成,造成強降水出現。隨著臺風“蘇力”的西行,強降水云團主體逐漸減弱西南移出德宏,至11日降水才隨之趨于減弱。 在此次強降水過程中,多普勒徑向速度回波風場輻合特征明顯。由2013年7月7—9日的多普勒徑向速度圖(圖5)可知,7日在多普勒徑向速度回波中可以看出其中包含的速度輻合信息,主要特征為速度場正速度面積大于負速度的面積,為大尺度的風場的輻合。13時34分VCPPI的第1仰角層速度回波中(圖5a)在30 km距離圈內,225°徑向上有一個多普勒徑向速度為-12.0 m/s的負速度中心,而對應的正速度最大區域卻在90°徑向上,正速度中心風速約在9 m/s,負速度中心風速大于正速度中心風速表現出來風速不對稱特征,負速度中心區域大于正速度中心區域有風速性輻合特征,而正、負強速度中心呈不對稱即為大尺度不對稱輻合特征。到14時01分(圖5b)是大尺度天氣輻合特征發展到最明顯時候,在VCPPI的第1仰角層速度回波中60 km距離圈內,負速度中心區域大于正速度中心區,負速度中心風速強于正速度中心風速。此類型風場結構有利于強降水的維持,在低層風場結構沒有轉輻散時能形成較長時間強降水天氣。 圖5 雷達速度回波圖 8日在多普勒徑向速度回波中可以看出其中包含的速度輻合信息,特征為在負速度場中有兩個強速度中心,形成輻合合并加強趨勢。06時01分VCPPI的第1仰角層速度回波中(圖5c)在方位270° 90 km距離圈、方位325° 60 km距離圈,有2個中心速度約在12 m/s的強速度中心。06時46分(圖5d)2個強中心的整體移動呈合并趨勢,有利于強降水的形成,強回波合并位置位于隴川、盈江,所以對兩縣將形成較強降水并能穩定持續。 9日在多普勒徑向速度回波中零速度線從低層隨高度升高先順轉再逆轉,表明低層有暖平流,中高層有冷平流,說明低層不穩定,且低層風場由西風轉為西北風,中層仍為西風,結合速度場輻合特征,利于降水的加強和持續。07時33分VCPPI的第3仰角層在負速度區域(圖5e)可以看到負速度強值中心位置方位在250°~330°從第1距離圈延續到第3距離圈內,強中心速度值約在-12 m/s左右,最強值約在-17.5 m/s,風速性輻合、風向性輻合同時存在;08時06分(圖5f)VCPPI的第2仰角層在2個強值中心有一條弱速度線,表明強值中心有2個,從零速度線上看,2負速度中心呈合并趨勢,且為大尺度輻合天氣。此類風場結構由于整體移動速度緩慢,輻合強,往往能形成持續時間較長的強降水天氣,由于強降水天氣穩定,所以會造成比較大的降水量。在低層風場結構沒有轉輻散時能形成較長時間強降水天氣。 10日在多普勒徑向速度回波中可以看出其中包含的速度輻合信息,特征為強輻合天氣,輻合高度發展到5 km高度,較7月9日輻合有所減弱,由于整體移速緩慢形成累計降水量較大。07時39分VCPPI的第2仰角層在負速度區域(圖5g)可以看到明顯的風速性輻合、風向性輻合同時存在,負速度中心風速約-12 m/s;09時02分(圖5h)VCPPI的第1仰角層可以看到零線呈鋒面型,證明有從西南和西北2個降水系統正在合并控制本地降水天氣,由于西北向氣流推著西南向氣流呈逆時針旋轉也呈輻合,合并后將形成大尺度輻合降水天氣,且在低層和高層系統均呈輻合趨勢,有利于降水的維持,并造成比較大的降水量。在低層風場結構沒有轉輻散時能形成較長時間強降水天氣。 分析表明:此次過程雷達圖上也充分表現出低層有急流存在,是典型的暖平流加風場輻合利于降水的加強和維持的天氣過程。 ①此次強降水天氣過程主要受副熱帶高壓及高原短波槽影響。 ②高低空急流的耦合不僅為這次暴雨過程提供了源源不斷的水汽條件,也對增強大氣不穩定層結,觸發不穩定能量起著一定的作用。高低空急流耦合是暴雨形成的一個重要因子。 ③大氣層結不穩定是暴雨形成的另一個原因,多項物理指標表明利于大雨、暴雨天氣產生。 ④衛星云圖、雷達回波等資料能準確地預示強降水集中時段和落區。 [1] 丁一匯.高等天氣學[M].北京:氣象出版社,1991:553. [2] 章國材.衛星氣象數據廣播接收系統培訓教材[M].北京:氣象出版社,2001:148. [3] 章國材,李曉莉,喬林.夏季500 hPa副熱帶高壓區域一次暴雨過程環流條件的診斷分析[J].應用氣象學報,2005,16(3):369-401. [4] 胡明寶,高太長,湯達章.多普勒天氣雷達資料分析與應用[M].北京:解放軍出版社,2000. 2014-07-30 於慧玲(1972—),女,工程師,主要從事短期天氣預報服務工作。 1003-6598(2015)06-0063-06 P458 B

6 云圖特征

7 多普勒徑向速度回波產品特征分析

8 總結