拋栽密度對贛南中低產田區雙季晚稻產量的影響

鐘 珺,黎為兵,胡啟鋒,李祖章*,張朝陽,連 垚,李 云,虞新華

(1.贛州市農業科學研究所,江西贛州341000;2.江西省農業科學院,江西南昌330200;3.興國縣農業技術推廣中心,江西興國342400)

原中央蘇區贛南水田面積26.7多萬hm2,是我國雙季稻主產區江西省主要的中低產田區之一[1]。限制江西省中低產田區水稻產量的因素除農田基本建設投入不足、當地特有因素(如耕作層過薄、災害性氣候)、土壤有效磷和有效鉀含量低等自然因素外[2],移植密度不足等人為因素也是導致水稻產量偏低的重要原因[3]。研究表明,水稻低密度栽插處理下的產量明顯低于高密度栽插處理[4-5],江西多個地區水稻單位面積蔸數及單位面積有效穗數不足是限制產量提高的主要因素[6]。適當增加大田移植密度確保足苗足穗,是提高中低產田區水稻產量的重要途徑。筆者選擇在贛南興國縣有代表性的中低產田進行雙季晚稻不同拋栽密度的試驗,旨在為贛南中低產田區雙季晚稻的適宜拋栽密度研究提供技術參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況 于2013年7~10月在江西省興國縣高興鎮大興塅進行。該地全年氣候溫和,光照充足,水源條件好,排灌方便。試驗田常年雙季稻產量<12 000 kg/hm2,潴育型潮沙泥田,耕層較淺,pH 5.09,有機質30.50 g/kg,全氮 1.75 g/kg,全磷 0.40 g/kg,全鉀 11.30 g/kg,堿解氮 148.00 mg/kg,有效磷 10.80 mg/kg,有效鉀 53.00 mg/kg。

1.2 試驗材料 供試品種為欣榮優2660和五優308。7月1日播種,塑盤育秧,7月20日移栽,秧齡20 d。

1.3 試驗設計 采用434孔塑盤育秧,播種量 22.5 kg/hm2,按1 050盤/hm2播種,秧齡20 d移栽,試驗設2個品種,4種拋栽密度,即D1:34.5萬蔸/hm2;D2:30.0萬蔸/hm2;D3:25.5萬蔸/hm2;D4:21.0萬蔸/hm2,共 8 個處理,3 次重復,隨機區組排列,每小區面積30 m2,小區間用50 cm間隔隔開。

1.4 田間管理 大田施用純N 195 kg/hm2,P2O545 kg/hm2,K2O 180 kg/hm2。N用尿素,P用鈣鎂磷肥,K用氯化鉀,N、K肥按5∶2∶3的方式使用,即50%作基肥,20%作分蘗肥(栽后5~7 d施用),30%作穗分化肥(在曬田復水時施用),磷肥全作基肥用。水分管理采用薄露灌溉技術。各處理其他管理措施(如病蟲害防治)一致。

1.5 取樣與測定

1.5.1 基礎土樣。試驗田翻耕前采用5點法取1 kg土樣測定基礎養分。

1.5.2 分蘗動態。每小區定點20株,在拋栽后第0、5、10、15、20、25天及孕穗期、抽穗期、成熟期調查莖蘗數及有效穗數。

1.5.3 干物質。在孕穗期、抽穗期、成熟期每小區按平均取樣法取有代表性的5株,把葉、莖、穗分開包扎、烘干、稱重。

1.5.4 葉面積指數。在孕穗期、抽穗期、乳熟期、成熟期每小區取10株每株一根主莖上的葉片測定葉面積指數。

1.5.5 SPAD值測定。抽穗后開始每小區定點15株測定上三葉葉片中部葉脈和葉緣之間1/2處SPAD值,以后每5 d測定一次,直到收獲前7 d結束。

1.5.6 考種與測產。成熟期各小區按平均取樣法取有代表性的5株用于考種,考察有效穗數、每穗粒數、結實率、千粒重。各小區實割實收曬干計重,折算產量。

1.6 數據統計與分析 常規數據處理和作圖在Excel 2003中進行,相關性分析用DPS系統進行處理。

2 結果與分析

2.1 拋栽密度對產量及產量構成的影響 從表1可以看出,2個品種的產量隨拋栽密度的增加而增加,2個品種的產量都是以拋栽密度D1處理最高,D1處理與D4處理相比,欣榮優2660產量差異顯著,增產5.89%,五優308差異不顯著,增產2.30%。

拋栽密度對產量構成因子的影響表現為:有效穗數隨拋栽密度的增加而顯著增加,D1處理的有效穗數顯著高于D4處理,欣榮優2660 D1處理比D4處理高56.28%,五優308 D1處理比D4處理高36.2%,2個品種平均提高46.24%;每穗粒數2個品種表現規律不一致,欣榮優2660隨拋栽密度變化不規律,五優308隨拋栽密度增加而降低;結實率和千粒重受拋栽密度的影響較小。

可見,增加拋栽密度主要是影響了晚稻有效穗數。因此,通過增加拋栽密度提高有效穗數是促進中低產田區雙季晚稻增產的有效途徑。

表1 不同拋栽密度下晚稻產量及產量構成

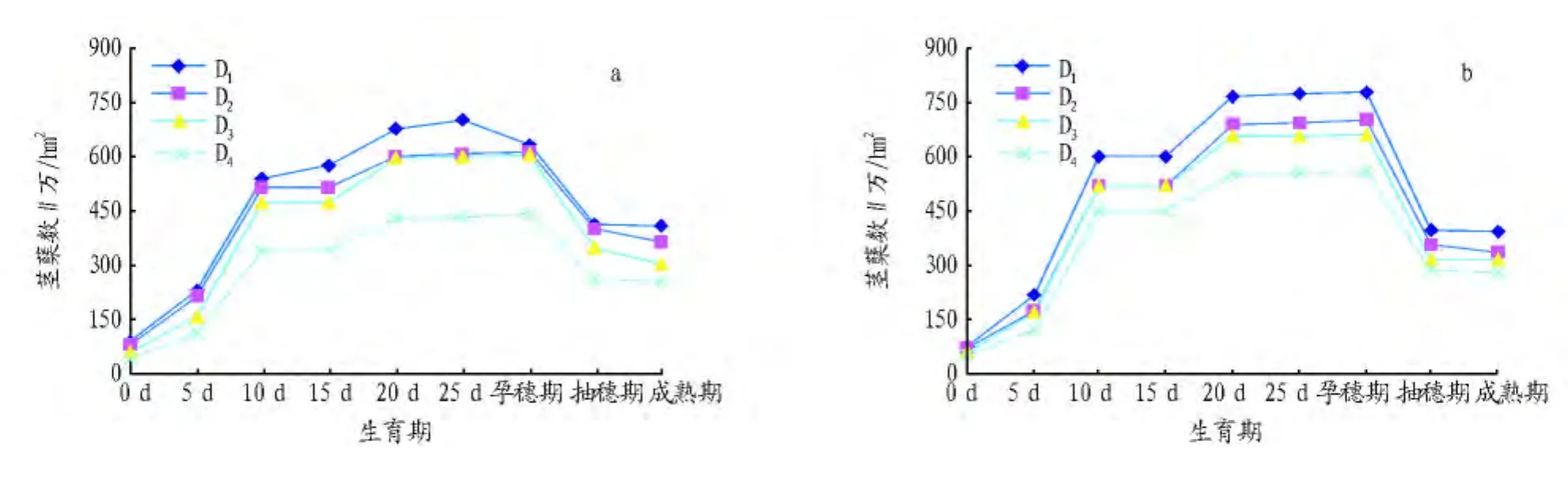

2.2 拋栽密度對莖蘗動態的影響 由圖1可知,拋栽后,2個品種各生育時期莖蘗數隨拋栽密度的增加而增加,D1處理的莖蘗數明顯高于D3、D4處理,最終形成的有效穗數也較高。說明較高拋栽密度能保證晚稻有足夠的基本苗,使晚稻更早進入夠苗期,為獲得較高的有效穗數奠定基礎,更有利于晚稻增產。

圖1 不同拋栽密度下莖蘗動態

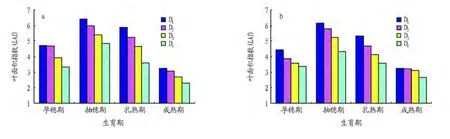

2.3 拋栽密度對葉面積指數的影響 由圖2可知,2個品種從孕穗期到成熟期葉面積指數隨拋栽密度增加而增加,說明適當增加拋栽密度對葉面積有明顯增加作用,有利于提高其干物質的生產能力。

圖2 不同拋栽密度下葉面積指數

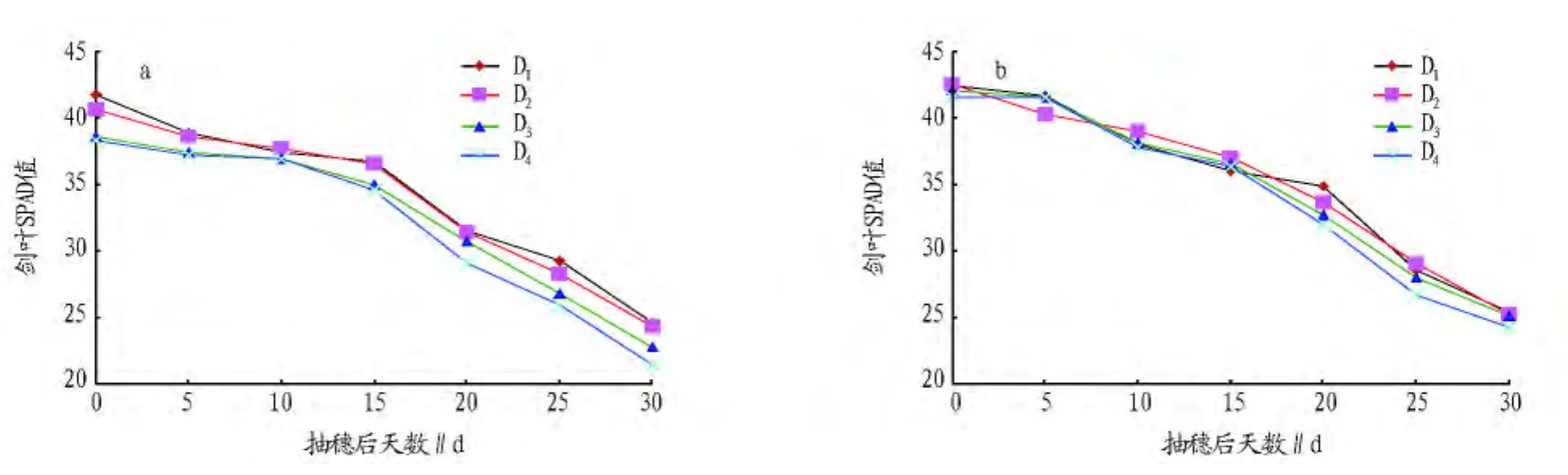

2.4 拋栽密度對劍葉SPAD值的影響 由圖3可知,2個 品種抽穗后劍葉SPAD值隨生育時期的推進而逐漸下降,且各時期較高拋栽密度處理下劍葉SPAD值較高,說明較高拋栽密度處理相比較低拋栽密度處理,到晚稻生育后期不僅未加快劍葉的衰老,反而有延緩衰老的作用,這可能與低密度拋栽條件下晚稻為擴充群體數量,主莖產生的分蘗數量較多,影響了主莖對養分的吸收和積累,尤其是對氮素的吸收,從而使葉綠素含量下降有關。

圖3 不同拋栽密度下劍葉SPAD值

2.5 拋栽密度對干物質生產的影響 由表2可知,不同拋栽密度下,2個品種從孕穗期到成熟期干物質總量隨拋栽密度的增加而增加。增加拋栽密度明顯提高了抽穗-成熟期穗部干物質的累積量。抽穗-成熟期干物質量,欣榮優2660 D1處理比D4處理高19.6%,五優308 D1處理比D4處理高11.82%。這表明適當增加拋栽密度可以明顯提高全生育期干物質生產量,促進穗部干物質累積,從而提高晚稻產量。

表2 不同拋栽密度下干物質生產情況t/hm2

3 結論與討論

拋栽密度對水稻個體和群體協調發展有重要影響,合理的拋栽密度可使群體充分利用光能,從而獲得高產。該研究表明,中低產田區拋栽密度對雙季晚稻有效穗數、群體葉面積指數、劍葉SPAD值及干物質生產都有明顯影響,適當增加拋栽密度能明顯提高晚稻產量。這與胡啟鋒等[7]、陳海飛等[8]研究的移植密度對中低產田水稻的產量及相關指標影響的結論較為一致。該試驗條件下,較高的拋栽密度明顯增加了晚稻的基本苗數和分蘗數量,顯著提高了晚稻有效穗數,有利于中低產田區晚稻足苗足穗。同時,較高的拋栽密度提高了孕穗期以后的葉面積指數,使劍葉在生育后期保持較高的SPAD值,有利于降低劍葉后期衰老速度,增強了群體光合生產能力,促進了晚稻生育后期干物質積累,從而達到增產的作用。這說明適當增加拋栽密度有利于構建雙季晚稻高質量大群體結構,從而達到提高產量的目的。該試驗結果表明,贛南中低產田區雙季晚稻適宜拋栽密度為34.5萬蔸/hm2。

[1]江西省土地利用管理局,江西省土壤普查辦公室.江西土壤[M].北京:中國農業科技出版社,1991:529-534.

[2]趙小敏,艾亮輝,郭熙.基于CIS的江西省中低產田等級評價和改造研究[J].江西農業大學學報,2003,25(4):519 -522.

[3]夏建國,魏朝富,朱鐘麟,等.中國中低產田土改造研究綜述[J].中國農學通報,2005,21(4):212 -217.

[4]潘圣剛,曹湊貴,蔡明歷,等.栽插密度對雜交水稻/紅蓮優6號產量和品質的影響[J].江西農業大學學報,2008,28(6):845 -849.

[5]楊波,任萬軍,楊文鈺.密度對優化定拋水稻產量和群體質量的影響[J].雜交水稻,2006,21(5):64 -68.

[6]石慶華,潘曉華,黃英金,等.“江西雙季稻豐產高效技術集成與示范”項目的實施效果分析[J].江西農業大學學報,2005,27(3):371 -373.

[7]胡啟鋒,鐘珺,虞新華,等.栽插密度對贛南中低產田區雙季早稻產量的影響[J].江西農業學報,2014,26(12):21 -23,27.

[8]陳海飛,馮洋,蔡紅梅,等.氮肥與移栽密度互作對低產田水稻群體結構及產量的影響[J].植物營養與肥料學報,2014,20(6):1319 -1328.