東海縣農田土壤中總砷的測定

薄維平,孔肖肖,李 靜

(連云港市東海縣環境監測站,江蘇 連云港 222300)

?

東海縣農田土壤中總砷的測定

薄維平,孔肖肖,李靜

(連云港市東海縣環境監測站,江蘇 連云港 222300)

摘要:采用水浴消解-原子熒光法測定東海縣農田土壤中的總砷含量。結果表明,該方法線性關系良好,相關系數為0.9997,檢出限為0.009mg/kg,相對標準偏差為1.4%,加標回收率為94.1%~107.6%。該方法操作簡單、靈敏度高,適用于土壤中總砷的測定。

關鍵詞:農田土壤;總砷;測定;東海縣

土壤中砷的含量監測是環境監測和農業環境保護的重要工作,也是重金屬檢測的必檢項目。目前,土壤中砷的測定方法常用光度比色法、原子吸收法、原子熒光法等[1-2],前處理消解方法主要有微波消解、電熱板消解、水浴消解等[3-4]。本文采用水浴消解-原子熒光法測定土壤中總砷,操作簡單、靈敏度高、實用性好,結果滿足國標[5]要求。

1實驗部分

1.1主要儀器和試劑

1.1.1主要儀器

AFS-2202E型雙道原子熒光光度計(北京科創海光儀器有限公司生產),砷空心陰極燈(北京有色金屬研究總院),電熱恒溫水浴鍋HHS-11-2(上海博迅實業有限公司)。

1.1.2試劑

本試驗使用的所有酸及試劑均為優級純。所有玻璃器皿均在使用前用20%的硝酸溶液浸泡24h,依次用自來水、純水沖洗晾干。(1+1)王水,還原劑(2.0%硼氫化鉀+0.5%氫氧化鈉溶液),載液(5%鹽酸溶液),硫脲溶液(10%),抗壞血酸溶液(10%)。砷標準溶液(100mg/L):購于環境保護部標準樣品研究所。土壤標準樣品ESS-2(GSBZ500012-87):購于中國環境監測總站。

1.2分析步驟

1.2.1樣品消解

稱取經風干研磨并過0.149mm孔徑篩的土壤樣品0.5g于50mL比色管中,加10mL水潤濕樣品,加入10mL(1+1)王水,無須蓋塞搖勻于沸水浴中消解2h,20min搖動1次,冷卻,用水稀釋至刻度,搖勻后放置。吸取10mL消解試液于50mL比色管中,加3mL鹽酸、5mL硫脲溶液、5mL抗壞血酸溶液,用水稀釋至刻度,搖勻放置,取上清液待測。采用相同試劑和步驟,做2個空白溶液。

1.2.2標準溶液配制

將100mg/L砷標準溶液配制成1.00mg/L的砷標準工作溶液,用5%鹽酸溶液定容。分別準確吸取0.00、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00mL砷標準工作液置于6個100mL容量瓶中,加入5mL鹽酸、5mL硫脲溶液、5mL抗壞血酸溶液,用純水定容,搖勻。得砷終濃度分別為0.00、5.00、10.00、20.00、30.00、40.00ug/L的標準系列溶液。

1.2.3儀器測定條件

光電倍增管負高壓280V,B道總燈電流60mA,B道總輔助燈電流30mA,原子化器高度8mm,載氣(高純氬)400mL/min,屏蔽氣900mL/min。

1.2.4數據處理

2結果與討論

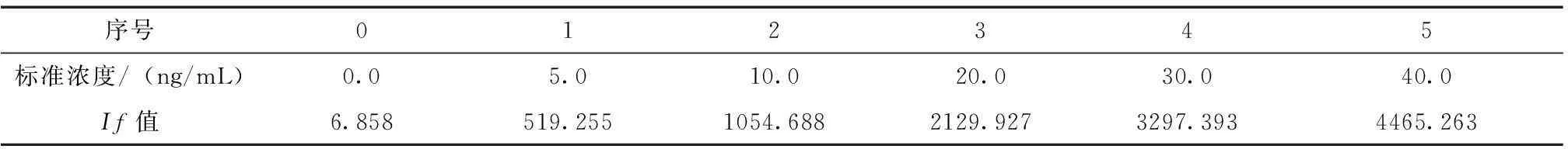

2.1線性關系和檢出限

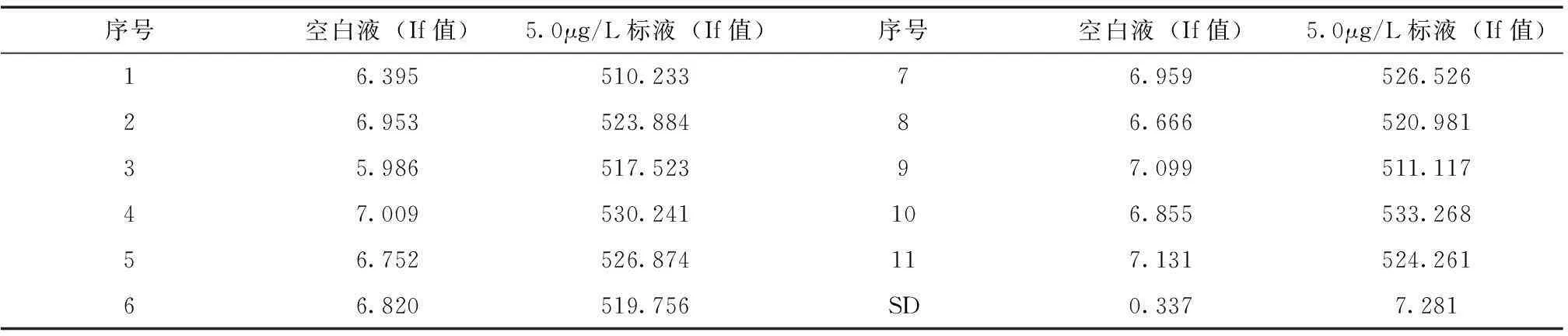

按儀器工作條件,測定砷標準溶液系列。結果表明,在0~40μg/L濃度范圍內線性關系良好,線性方程為:If=111.570*CAs-47.108,線性相關系數r=0.9997(見表1)。根據儀器設定的測定檢出限程序,連續測定空白溶液11次(見表2),用3倍空白溶液熒光值的標準偏差除以標準曲線斜率即為本方法的檢出限,經計算得出,砷檢出限為0.009mg/kg,符合國標要求。

表1 砷的線性范圍

2.2精密度和準確度

取濃度5.0μg/L的砷標準溶液進行11次測定(見表2),經計算得相對標準偏差為1.4%,方法精密度較好,適于樣品測定。

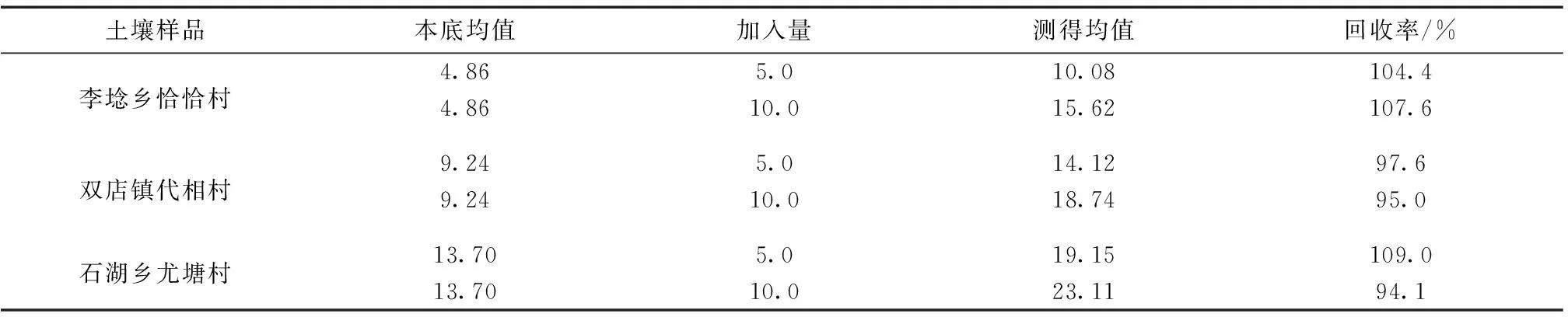

取東海縣李埝鄉恰恰村、雙店鎮代相村、石湖鄉尤塘村3個農田土壤樣品作為本底值,進行3次平行測定取均值(見表3),分別加入5.0μg/L、10.0μg/L的砷標液,測定其回收率。經計算加標回收率在94.1%~107.6%。

表2 方法的檢出限和精密度

表3 加標回收試驗 (μg/L)

2.3標準樣品和樣品測定

分別稱取6份0.5g土壤標樣ESS-2,消解后測定。環境標準物質ESS-2中砷參考值為10.0±1.0 mg/kg,6次測定均值為10.4mg/kg,符合參考值范圍,相對誤差為3.9%。采集東海縣各鄉鎮20個村莊的農田土壤樣品,消解后平行測定3次取均值,見表4。結果顯示,東海縣20個村莊的農田土壤中總砷含量集中在1.58 ~ 9.07mg/kg,均值為5.42mg/kg。

表4 東海縣農田土壤中總砷含量測定結果 (mg/kg)

3結論

本試驗在國標[5]的基礎上進行相應的改進,采取王水-水浴消解法進行樣品前處理消解,通過原子熒光法測定東海縣各鄉鎮20個村莊的農田土壤中總砷的含量。結果表明,方法具有良好的線性關系和檢出限,精密度和準確度均達到相關要求,實驗操作簡便、穩定性好,適用于土壤中總砷的測定。

參考文獻:

[1]倪劉建,程瀅,毛慧,等.微波消解-氫化物發生原子熒光法測定土壤中的砷[J].環境監控與預警,2013,5(1):30-32.

[2]黃璨,商仲彬.水浴消解-原子熒光法同時測定土壤中砷和硒[J].廣州化工,2014,42(15):162-163,167.

[3]吳訓,陳廣林,韋仁飛.原子熒光光譜法測定土壤中砷的前處理方法改進探討[J].應用預防醫學,2014,20(4):252-253.

[4]夏彤,陳冬蘭,展錦波,等.水浴消解-原子熒光光譜法測定土壤中的砷[J].現代農業科技,2013(5):232-233.

[5]中華人民共和國環保部. GB/T22105土壤質量總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法[S]. 北京:中國標準出版社,2008.

Determination of Arsenic in Farmland Soil in Donghai County

BO Wei-ping, KONG Xiao-xiao, LI Jing

(Donghai Environmental Monitor Station, Lianyungang, Jiangsu 222300 ,China )

Abstract:The total arsenic in soil was tested using resolution in water bath and atomic fluorescence method. The linear relation was good and the correlation coefficient was above 0.9997. The detection limit was 0.009 mg/kg. The relative standard deviation(RSD)was 1.4%and the percent recovery were 87.0%~ 111.3%. The method was simple with high sensitivity. It is also quite suitable to test the arsenic in soil.

Key words:farmland soil;arsenic; test; Donghai County

中圖分類號:X833

文獻標志碼:A

文章編號:1673-9655(2016)01-0105-03

作者簡介:薄維平(1984-),女,漢族,碩士,江蘇省東海縣環境保護局監測站,工程師,主要從事環境監測研究。

收稿日期:2015-06-02