張保春教授治療小兒咳嗽診療思維過程研究

馮騁騁 張保春 吳昊天 王丹陽

(北京中醫藥大學,北京,100029)

張保春教授治療小兒咳嗽診療思維過程研究

馮騁騁 張保春 吳昊天 王丹陽

(北京中醫藥大學,北京,100029)

目的:小兒咳嗽是臨床上的常見病,多發病,及時準確的進行診治開具出行之有效的方藥是中醫內科醫生必須掌握的基本技能。方法:筆者隨導師張保春教授于北京中醫大學國醫堂門診部出診期間,收集整理了張老師有效的治療小兒咳嗽的許多方劑,通過對這些病例,方藥的分析,從而總結歸納出小兒咳嗽診療思維過程。結論:小兒咳嗽的診療思維過程主要涉及:1)四診的信息收集整理取象過程;2)醫者認知水平和抓住疾病主要矛盾的診療立象過程;3)醫者行醫經驗,用藥習慣的處方用藥決策過程。通過在“辨病”基礎上的“辨證”,進而真正合理有效的辨證論治,最終成功的治愈疾病。

小兒咳嗽;張保春教授;診療思維

小兒咳嗽是臨床上的常見病,多發病,一年四季均有可能發生,而以冬春兩季較為多見。小兒咳嗽的發病率高,是由于小兒特殊的生理特點所決定的,小兒形體未充,藩籬疏薄,衛外不固,易為外邪所侵,故而在同樣的致病條件下較成年人更容易發病;再加上小兒脾常不足,脾胃形質和功能均為完善成熟,一旦喂養不當,脾失健運,食積內停,一方面痰濕上漬于肺,肺失宣降導致咳嗽,一方面食積內停,內有實邪,也容易合并外邪。雖然小兒咳嗽病情較成人的單純,兼并癥狀相對少見,也容易恢復,但是小兒體質純陰純陽,發病容易,傳變迅速,臨床上易由外感咳嗽發展為肺炎喘嗽,甚至發展為心陽虛脫的危重證候。因此,在咳嗽的初期,對咳嗽病因進行準確的判斷和行之有效的治療是十分必要和關鍵的。

筆者在跟隨張保春教授于國醫堂門診部出診期間,見證了許多咳嗽患者被成功治愈,筆者在此學習過程中深受啟發,受益匪淺。本文筆者欲從親身經歷的門診病歷中挑選一些具有代表性的病歷,通過分析總結病歷中癥狀選方用藥特點,總結歸納出一套中醫診治小兒咳嗽的診療思路。

1 病例分析

1.1 病案1 某,男,4歲。2012年9月14日診治,病案號201209140590。患兒于2 d前因著涼而感冒發熱,伴有咳嗽,體溫最高達到38.3 ℃,其母因不愿讓其子靜脈滴注,因此未進行西醫治療。就診時,患兒仍有發熱,體溫38 ℃,咳嗽,有痰,但不會咳吐,精神尚佳,飲食正常,大便正常,舌質淡紅,苔薄,脈滑。

處方:醋柴胡6 g,炒黃芩6 g,生石膏30 g(先煎),杏仁4 g,蘇葉4 g(后下),桔梗6 g,前胡5 g,白前5 g,陳皮10 g,云茯苓10 g,法半夏5 g,蘆根10 g,桑葉4 g,杭菊花5 g,連翹6 g, 生甘草6 g。

3劑,水煎,煎加生姜3片,1劑/d。

按:中醫云急則治其標,患者前來就診,若有外感先治療外感,若外感發熱明顯,應當先治療發熱,恢復其體溫。醋柴胡,炒黃芩,生石膏是張保春教授用于退熱的經驗藥對,臨床使用每見奇效,一般情況下,一副到兩副即可退熱,甚至在有的患者用西醫抗生素退熱不明顯時,用此藥對都可很好的控制熱勢。這一藥對的靈感來源于“柴葛解肌湯”,陶氏的《殺車槌法》一書中記載的“柴葛解肌湯”是有石膏末一錢的,程國彭《醫學心悟》中記載的“柴葛解肌湯”也說明了譫語加石膏三錢。“柴葛解肌湯”主治感冒風寒,邪郁化熱證,具有辛涼解肌,清泄里熱之功。石膏辛甘大寒,清熱瀉火,解肌透熱,為清瀉肺胃氣分實熱之要藥。《名醫別錄》中記載:“除時氣頭痛身熱,三焦大熱,皮膚熱,腸胃中膈熱,解肌發汗。”黃芩苦寒,主入肺經,清熱瀉火力強,善清肺火及上焦實熱,用治外感熱病,中上焦熱盛的癥狀。《本草正》中說:“枯者清上焦之火,消痰理氣,定喘咳,止失血,退往來寒熱。”柴胡辛散苦泄,善于祛邪解表退熱,疏散少陽半表半里之邪,對于外感表證之發熱,無論風熱,風寒表證,皆可使用。柴胡黃芩同用,清半表半里,收和解少陽之功。黃芩石膏合用,黃芩清少陽,石膏清陽明,共奏清泄里熱之功。在用量上,柴胡性升散,古人有“柴胡劫肝陰”之說,因此在臨床上,張教授很少將柴胡用量用超過8 g,特別是取柴胡升陽作用時用量更少,在這里柴胡用于解表退熱,用量一般在6 g到8 g之間。

1.2 病案2 某,女,12歲。2012年6月1日診治,病案號201206010615。患兒于10 d前因外受風寒,導致咳嗽,體溫正常,痰黃黏稠,不易咳出,咽喉不利,飲食正常,二便正常,舌淡紅,苔稍膩,脈滑。

處方:杏仁10 g,蘇葉6 g(后下),桔梗10 g,生甘草12 g,白前10 g,前胡10 g,炒黃芩10 g, 浙貝母12 g,陳皮10 g,云茯苓15 g,法半夏6 g,制百部10 g,炙杷葉6 g,蘆根15 g,霜桑葉6 g。

4劑,水煎,煎加生姜3片,1劑/d。

按:衣著不慎,外感風寒,肺失宣降,肺氣上逆,故而咳嗽。小兒為純陽之體,生理狀態下陽相對旺盛,陰相對不足,一旦患病,易于從陽化熱,在加之臨床病例復雜,單純風寒與單純風熱都極為少見,多數均是寒熱錯雜之象,故痰黃黏稠,咽喉不利。較之上一病例而言,該患兒無發熱的表現,因此治療上直接治療咳嗽即可。選方為杏蘇散與止嗽散合方加減而成,杏仁苦溫而潤,肅肺止咳;蘇葉辛溫不燥,解肌發表;桔梗理氣寬胸而化痰;白前,前胡降氣祛痰止咳;陳皮理氣化痰;半夏,茯苓,陳皮理氣化痰,百部味苦而溫潤,下氣化痰,理肺止嗽。考慮到患者有化熱之象,故而用黃芩,浙貝母,蘆根,霜桑葉清泄肺熱,生姜,甘草調和營衛。加減運用上,關幼波治療咳嗽常用藥物有麻黃,桑葉,桔梗,荊芥等,其中麻黃最為常用,他認為麻黃雖辛溫發汗,平喘利尿,但用于治咳,則取其輕揚發散,宣通肺氣的功用,且可鼓邪外出,但用量不宜過多,一般1.5~3 g即可。劉弼臣治療咳嗽喜加玄參,板藍根,以清熱利咽,因為劉老認為小兒感邪后極易化熱,熱邪傷肺,肅降無權,因此用清法清熱化痰。此外張教授在臨床上若外感較重酌加荊芥,防風;咽喉腫痛,口干口渴明顯者可加連翹,射干,玄參;鼻竅不利者加香白芷,辛夷花,蒼耳子;大便干結者加生白術,虎杖,炒萊菔子;食少納呆者可加焦三仙,炒白術健脾消食。

1.3 病案3 某,女,3歲,2012年3月30日就診,病案號20120330063。患兒3個月前因氣候突變導致感冒,熱退后留有咳嗽,反復纏綿難愈。就診時面色無澤,咳聲陣作,不會吐痰,鼻流濁涕,色黃質稠,納差,便干,兩三日一行,舌淡紅,苔薄,根稍膩。

處方:杏仁4 g,蘇葉4 g(后下),桔梗6 g,白前5 g,前胡5 g,陳皮6 g,炒黃芩6 g,浙貝母6 g,云茯苓10 g,法半夏5 g,制百部5 g,炙杷葉3 g,辛夷花5 g,香白芷5 g,焦三仙各10 g,荊芥5 g,五味子5 g,生甘草10 g。

5劑,水煎,煎加生姜三片,1劑/d。

2012年4月4日復診,見咳嗽減輕,仍有咳嗽,伴有吐白色痰涎,鼻塞鼻涕癥狀減輕,舌淡紅,苔薄根膩。

處方:杏仁4 g,蘇葉4 g(后下),桔梗6 g,白前5 g,前胡5 g,陳皮6 g,炒黃芩6 g,浙貝母6 g,云茯苓10 g,法半夏5 g,霜桑葉5 g,連翹5 g,蘆根10 g,制百部6 g,白芷6 g,焦三仙各10 g,薄荷6 g(后下), 荊芥5 g,炒白芍10 g,旋覆花10 g(包煎),生甘草10 g。

5劑,水煎,煎加生姜3片,1劑/d。

按:較病例2而言,該患兒與其最大的不同點就是感冒咳嗽時間較長,反復纏綿三個月之久,且伴有鼻塞流涕的癥狀較為明顯。故一診時加入了五味子,辛夷花,香白芷,焦三仙等藥。五味子味酸收斂,甘溫而潤,有斂肺氣的功效,因其具有收斂固澀之性,一般醫家不主張在外感咳嗽初期使用該藥,以防閉門流寇。但是近年來臨床觀察發現,小兒咳嗽初期,常伴有肺陰不足的癥狀,這與小兒形氣未充的生理特點相關,特別是咳嗽時間較長的患兒,配合應用五味子,宣散結合,收斂肺氣,還可起到防止方中其他藥物辛竄走散之性太過的弊端,散收互制,可以得到理想的效果。現代研究表明五味子對神經系統各級中樞均有興奮作用,對大腦皮質的興奮和抑制過程均有影響,使之趨于平衡,對呼吸系統有興奮作用,有鎮咳和祛痰的作用。患兒鼻塞鼻竅不利,因此酌加辛夷花,香白芷,這是從蒼耳子散中加減而得的,蒼耳子散出自《重訂嚴氏濟生方》,用于風邪上攻之鼻塞,流涕等癥,起到疏風止痛,通利鼻竅的作用,因蒼耳子有小毒,因此在兒科用藥中應多謹慎使用。小兒“脾常不足”,胃小且脆,容易造成脾胃積熱,脾胃積熱容易招引外邪入侵,外邪入侵后也影響脾胃功能,因此加入焦三仙,健脾助運。

二診時,一診癥狀減輕,但是仍有咳嗽,可見患兒咳嗽日久,確實纏綿難愈,故而去五味子,加入了炒白芍,旋覆花。炒白芍,旋覆花,生甘草的配伍源自于“金沸草散”,臨床上久咳患者運用金沸草散源于江爾遜,江老早年體弱,感受風寒輒咳,江老一般就服用止嗽散,杏蘇散,六安煎等湯藥,但是有一年夏天,江老久咳不愈,遷延月余,用其他方子效果均不明顯,他查閱方書在陳修園的《醫學從眾錄》中看到里面說:“輕則六安煎,重則金沸草散。”于是他就自己一試金沸草散,果然收到了很好的療效,之后他行醫,凡遇到咳嗽纏綿不愈的患者,無論寒熱虛實,都用該方加減,每獲奇效,說明金沸草散確實在治療久咳的病案上療效顯著[1]。歷史上金沸草散的組成幾經變化,但核心的組成中都有旋覆花,炒白芍,生甘草。歷史上的金沸草到底是什么?現今學術界仍有爭議,但大多數人認可的是說金沸草是旋覆花的地上部分,性味功效與旋覆花相類似,臨床上多用旋覆花代替金沸草,旋覆花苦降辛開,降氣化痰而平喘咳,宣散肺氣達于皮毛,又可肅降肺氣,一宣一降,恢復肺主治節的功能,現代藥理研究表明旋覆花黃酮類對組胺引起的豚鼠支氣管痙攣性哮喘具有明顯的保護作用,金沸草散用于久咳的患者,療效較好。白芍配伍甘草為芍藥甘草湯,酸甘化陰,舒緩肺氣,滋養肺津。現代藥理研究表明其具有緩解支氣管平滑肌的痙攣的作用。

1.4 病案4 仍是案例三的患者,2012年9月5日(病案號20120905057)又來就診。患兒母親述之前咳嗽效果非常理想,幾個月以來也未有再發,但是3周前又因穿衣不當而致咳嗽,4 d前還出現了發熱,體溫37.5 ℃,于中日醫院輸液4 d治療,現熱退,仍有咳嗽劇烈,就診時患兒體溫正常,咳急,但此次咳嗽與以前不同,咳嗽部位較淺,似從喉部起,呈連續性,甚至是痙攣性,有時半天一聲不咳如常人,突遇刺激或不明誘因則咳作,無痰,聲啞,頻頻飲水,謂其咽干癢不適,頻頻做“吭吭”清嗓動作,抗生素治療效果不明顯,納可,便少,舌淡紅,苔根膩,脈細。

處方:杏仁4 g,蘇葉5 g(后下),桔梗6 g,白前5 g,前胡5 g,陳皮6 g,云茯苓10 g,法半夏4 g,炒黃芩5 g,浙貝母6 g,蘆根10 g,連翹5 g,焦三仙各10 g,五味子5 g,射干5 g,蟬蛻4 g,生甘草5 g。

6劑,水煎,煎加生姜3片,1劑/d。

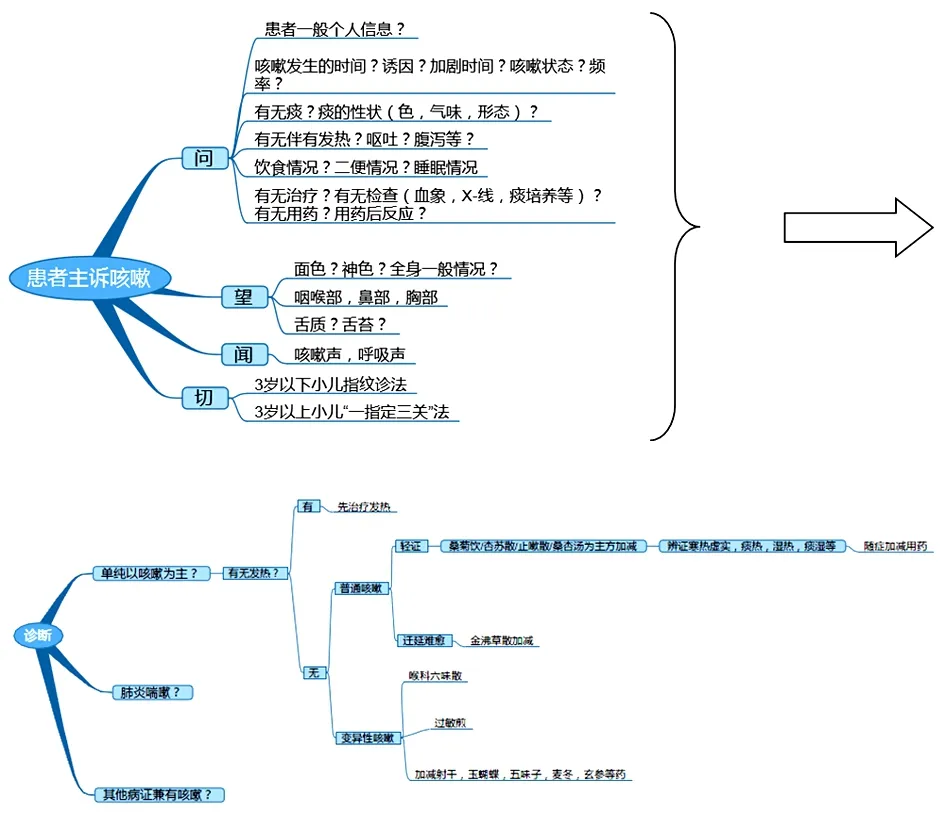

圖1 張保春教授小兒咳嗽治療診療思維過程分析圖

按:該病例所表現的咳嗽并非普通咳嗽,此種咳嗽病位淺,病程長,咽癢而咳,不癢不咳,無痰或痰少,西醫抗生素治療效果多不理想。最先將這種咳嗽進行命名的是干祖望,干老稱其為喉源性咳嗽。干老認為這種咳嗽大部分患者都有慢性咽喉炎病史和上呼吸道感染史,以咽喉部炎癥為病理基礎,呼吸道感染為其誘因,在臟腑功能失調的情況下易導致喉源性咳嗽,并根據喉源性咳嗽主癥中喉癢而咳的特點,認為“癢證之作,可源于津枯,更有發自郁火。”當今社會污染日益嚴重,患喉源性咳嗽的患者也越來越多,不僅是兒童,成人這種咳嗽也十分常見,近年來西醫也逐漸認識到該種咳嗽不同于一般的外感咳嗽,將其命名為過敏性咳嗽,但是在治療方法上未有突破,患者咳急則開具甘草含片,利用甘草甜素的作用去鎮咳,但是甘草甜素本身有小毒,應用于兒科治療時尤其當注意,且甘草片療效一般,大部分患者還是深受過敏性咳嗽之苦。中醫在辨證論治喉源性咳嗽中具有其特色,因而取得了較好的療效,張教授治療這種喉源性咳嗽,主要是酌加射干,蟬蛻,玉蝴蝶,五味子,麥冬,玄參等藥物。射干苦寒,歸肺經,苦寒泄降,清肺瀉火,利咽消腫,為治療咽喉腫痛常用之品。《神農本草經》中記載其:“治咳逆上氣,喉痹咽痛不得消息。”蟬蛻,性味甘寒,具有散風熱、宣肺、定痙作用。現代藥理研究表明:蟬蛻具有抗驚厥、鎮靜、降低橫紋肌緊張度并阻斷神經節解除支氣管平滑肌痙攣,具有抗過敏等作用。有時張教授治療喉源性咳嗽也源于喉科六味散化裁治療,喉科六味湯出自《喉科秘旨》,由桔梗、甘草、薄荷、荊芥、防風、僵蠶六味藥組成,方中荊芥辛微溫,祛風解表;防風辛甘微溫,祛風解痙;桔梗苦平,祛痰利咽;生甘草甘平,清火解毒;僵蠶咸辛平,祛風散結;薄荷辛涼,疏風散熱。全方藥性歸于平和,不寒不熱,而能疏風祛痰,散結利咽。無論風寒、風熱、風燥皆可隨癥加減,值得臨床推廣使用[2]。此外,還可以加減運用過敏煎,過敏煎乃當代大家祝諶予所制,由防風、銀柴胡、烏梅、五味子組成,隨證治療,效果顯著。

2 小兒咳嗽的診療思維研究

從上述病例的分析中,筆者總結了張保春教授在治療小兒咳嗽過程中的診療思維過程(如圖1所示),從圖中可以看到,張教授在診治疾病的過程中強調的是“辨病”與“辨證”相結合的思維模式。中醫歷來對疾病的認識強調的重點是辨證論治,甚至將其作為中醫理論的核心特色之一,但是卻忽視了“辨證”是應當以“辨病”為基礎的,正如岳美中說過:“就辨證論治本身而言,還是不夠全面的”“只認識到疾病發展過程中一時期,一階段的主要矛盾,而不顧始終起決定性作用的基本矛盾,那是只重視現象而忽視本質。”辨病與辨證相結合,在兒科疾病中表現的尤為重要,兒科疾病來勢兇,變化快,如果不能及時的抓住主要矛盾,就會貽誤診治,因此“辨病”顯得尤為重要。因此,在臨床診療思維過程中應該首先明確這是什么病?治療這種病有那些主要的方劑?之后再根據臨床具體情況,辨證論治,隨癥加減。就小兒咳嗽而言,醫者的診療思維過程通常是首先通過四診收集資料,而四診之中,以問診和聞診最為重要,通過向小兒父母詢問疾病基本狀況,飲食二便的情況,結合小兒咳嗽聲,呼吸聲等做出初步的診斷。這里主要涉及的是對患者的資料收集整理過程。第二步,確診為咳嗽的,根據有無發熱的情況,進行下一步治療,如有發熱應該先治療發熱,控制其體溫,無發熱的情況,再根據發病時間的長短,咳嗽位置的深淺,咳痰的多少有無進行選方用藥,普通類型的咳嗽常用方有止嗽散,桑杏湯,杏蘇散,桑菊飲等,咳嗽時間較長遷延難愈的選擇金沸草散,過敏性咳嗽的選擇喉科六味散以及利咽,養陰的中藥。這里涉及的主要是醫者認知水平和抓住疾病主要矛盾的過程。接著再在辨證的基礎上隨癥加減用藥,這就與從醫者的用藥習慣,臨證認識有關。這里涉及的主要是醫者行醫經驗,用藥習慣的問題。如此這樣,這樣才能開具出正確有效的方劑。在診治小兒疾病時還應當時刻謹記小兒的特殊的生理病理特點,即“發病容易,傳遍迅速”“臟氣清靈,易趨康復”。因此,小兒方藥藥味不宜多,時間不宜長,藥物劑量應準確,中病即止。最后,小兒生病常與其脾胃不足,喂養不當,食積于內,易招惹外邪有關,因此,在外感祛除后,還應當開胃運脾,消食導滯,使其脾胃健壯,增強體質,從而感冒。

本文通過對張保春教授臨床診治小兒咳嗽經驗的分析,歸納出張教授在臨床上治療小兒咳嗽的診療思維過程,醫者的診療思維過程是一個動態的認知過程,醫者由于其臨床經驗不同,用藥習慣不同,知識積淀不同,所開具的具體方劑也是不同的。雖然有這么多的不同,但是中醫四診合參的取象過程,司外揣內的立象過程,立象以盡意的主體決策過程[3]都是相同的,只有這樣,才能正確樹立對疾病主要矛盾的正確認識,建立在辨病基礎上的辨證論治才是真正合理有效的辨證論治。

[1]佟艷麗.江爾遜咳喘治驗[J].社區中醫師,2008(13):33.

[2]張龍英.祛風利咽、斂肺止咳法治療喉源性咳嗽療效觀察[J].上海中醫藥雜志,2007,41(5):28-29.

[3]謝晴宇,孟慶剛.從”開放的復雜巨系統”角度分析醫者的診療思維構象[J].北京中醫藥大學學報,2010,33(5):294.

[4]朱杰.哮咳者,哮喘之漸也——兒童咳嗽變異型哮喘臨床一得[J].天津中醫藥,2007,24(5):393-394.

[5]張瑩.咳嗽變異型哮喘26例誤診原因分析[J].中外醫療,2011,30(11):95.

[6]羅世杰.小兒咳嗽變異型哮喘病因病機初探[J].中醫兒科雜志,2009,5(5):7-8.

[7]原鐵,何志凌,鐘亮環,等.從風痰論治咳嗽變異型哮喘[J].新中醫,2011,43(11):128.

[8]謝謀華,路翠棉.止咳三合湯治療咳嗽變異性哮喘21例[J].中醫研究,2011,24(1):46.

[9]熊寧,彭志群,吳金飛,等.蘇黃止咳膠囊治療咳嗽變異性哮喘的有效性研究[J].中國醫藥,2013,8(8):1071.

[10]張滌.小青龍湯治療小兒支氣管哮喘急性發作期療效觀察[J].中國中醫藥信息雜志,2005,12(4):74-75.

(2014-04-10收稿 責任編輯:徐穎)

Thinking process of Professor Zhang Baochun in treating Infantile Cough

Feng Chengcheng,Zhang Baochun,Wu Haotian,Wang Danyang

(BeijingUniversityofChineseMedicine,Beijing100029,China)

Objective:Infantile cough is a common and frequently occurring disease,therefore timely and accurate diagnosis and treatment is one of the basic skills of a TCM doctor.Methods: When accompanying Doctor Zhang at clinic visits,the author summarized many prescriptions for infantile cough prescribed by doctor Zhang,brought forth the clinical thinking process for treating infantile cough.Conclusion: The clinical thinking process of infantile cough mainly involves: 1) four examinations to collect manifestation; 2) establishment of diagnosis and treatment methods; 3) determination of prescription.Through "disease" examination and “syndrome” differentiation,the ultimate cure is found.

Infantile cough;Professor Zhang Baochun;Clinical thinking

中華中醫氣化和藏象理論研究創新團隊(編號:2011074)

馮騁騁(1991—),女,大學本科,學士學位,研究方向:中醫內科,E-mail:544761717@qq.com

張保春(1963.9—),男,博士研究生,教授,主任醫師,研究方向:中醫基礎理論,E-mail:1781332342@qq.com

R249.2;R256.11

B

10.3969/j.issn.1673-7202.2015.04.018