茵陳五苓散合桃紅四物湯加味配合西藥治療淤膽型肝炎療效觀察

田莉婷 李煜國 楊明博

陜西省中醫醫院(西安 710003)

茵陳五苓散合桃紅四物湯加味配合西藥治療淤膽型肝炎療效觀察

田莉婷 李煜國 楊明博

陜西省中醫醫院(西安 710003)

目的:觀察茵陳五苓散合桃紅四物湯加味配合西藥對淤膽型肝炎的治療效果。方法:采用薈萃分析法,將淤膽型肝炎患者分為中藥組(茵陳五苓散合桃紅四物湯加味)、西藥組(注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸注射液1g,加5葡萄糖注射液500 mL,靜脈點滴,1次/d,熊去氧膽酸膠囊1粒/次、3次/d,口服;一般支持對癥治療如應用:支鏈氨基酸、人血白蛋白等)、聯合組(以上兩種治療均同時應用)。結果:聯合組黃疸消退時間,肝功能改善情況,顯著優于中藥組、西藥組,差異有統計學意義。結論:中西醫結合治療對淤膽型肝炎具有良好的臨床療效。

淤膽性肝炎是因多種原因引起肝細胞和(或)毛細膽管膽汁分泌障礙,導致部分或完全性膽汁阻滯。膽汁淤積性黃疸常見于自身免疫性肝炎(淤膽型)、原發性膽汁性肝硬化、原發性硬化性膽管炎、藥物性肝炎和病毒性肝炎(淤膽型)。臨床主要表現為長時期的黃疸,不易消退,伴見皮膚瘙癢、小便黃、大便色淺或灰白等。對我科2010年~2014年住院治療的慢性乙型肝炎淤膽型191例,且總膽紅素在正常值的2~10倍,谷氨酸氨基轉移酶在正常值的2~10倍范圍,治療用藥相對一致的病例薈萃分析、總結如下。

臨床資料 所有病例,均來自我科2010年~2014年住院病例,診斷為慢性乙型肝炎淤膽型。根據治療用藥,分為單純中藥治療(簡稱中藥組)、單純西藥治療(簡稱西藥組)、中西藥聯合治療(簡稱聯合組),其中中藥組67例,年齡25~58歲,平均38.21±10.60歲;病程半個月~12個月,平均3.80±2.80個月。西藥組53例,年齡20~56歲,平均35.03±9.90歲,病程1~11個月,平均3.90±2.90個月。聯合組71例,年齡20~57歲,平均35.03±9.90歲,病程1~12個月,平均3.90±2.90個月。兩組患者一般資料對比,經統計學分析,差異無顯著性(P>0.05),具有可比性,見表1。

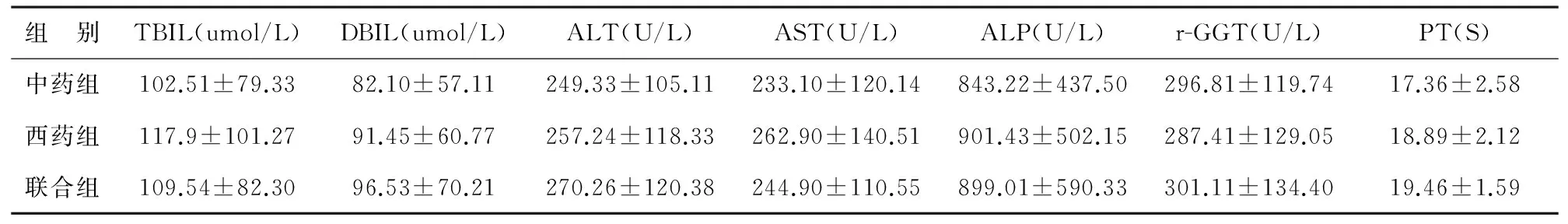

表1 三組治療前肝功狀況

注:經統計學處理,治療前三組以上資料無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

診斷標準 按照中華醫學會傳染病與寄生蟲病學分會、肝病分會聯合修訂的淤膽型肝炎診斷標準[1]。排除肝臟占位性病變及肝外梗阻性膽汁淤積,凝血酶原活動度檢測排除重型肝炎,同時排除肝硬化終末期患者。

治療方法 中藥組辨證屬陽黃(熱重于濕或濕重于熱)患者,方以茵陳五苓散合桃紅四物湯加味,藥物組成:茵陳蒿30g,茯苓、澤瀉、炒白術、桃仁、生地、陳皮各10g,桂枝10~20g,紅花5g,炒麥芽15g。加減:熱重于濕加梔子10g、金錢草30g;濕重于熱加蒼術10g,白扁豆、薏苡仁各30g;胃痞納差者,加清半夏、神曲10g;便溏者,加桂枝15g,生姜30g;口干者,加黃芩10g;皮膚瘙癢濕重者,加地膚子15g;熱重加苦參5g;赤芍若總膽紅素5倍以下:60~100g,5倍以上200g,一般以每天2~3次軟便為原則。用煎藥機煎制成200mL,每日2次,每次100mL。

西藥組:注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸注射液1g,加5葡萄糖注射液500mL,靜脈點滴,1次/d,熊去氧膽酸膠囊1粒/次、3次/d,口服;一般支持對癥治療如應用:支鏈氨基酸、人血白蛋白、血漿等。

聯合組:以上兩種治療均同時應用。

觀察指標 每周查肝功1次,觀察TBIL、DBIL、AST、ALT、r-GGT、ALP、PT變化。

治療結果 總結病例按7±2d范圍進行統計,結果如下 各組肝功變化見表1-3。

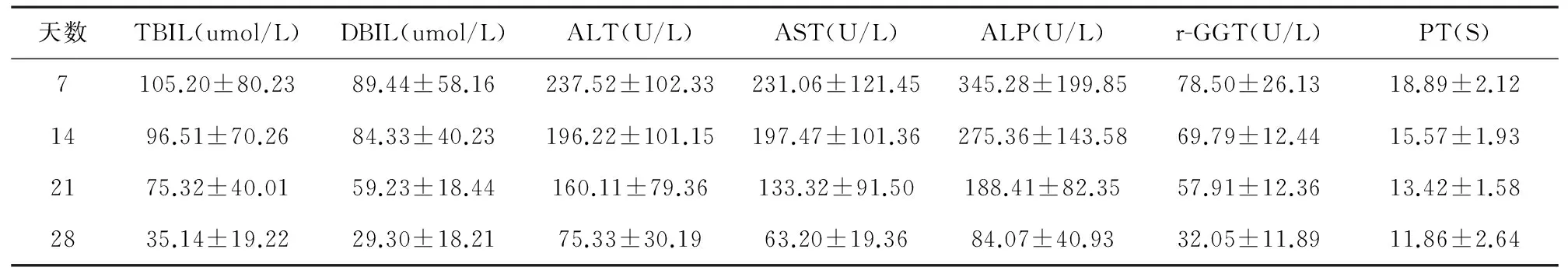

表1 中藥組肝功療效觀察

表2 西藥組肝功療效觀察

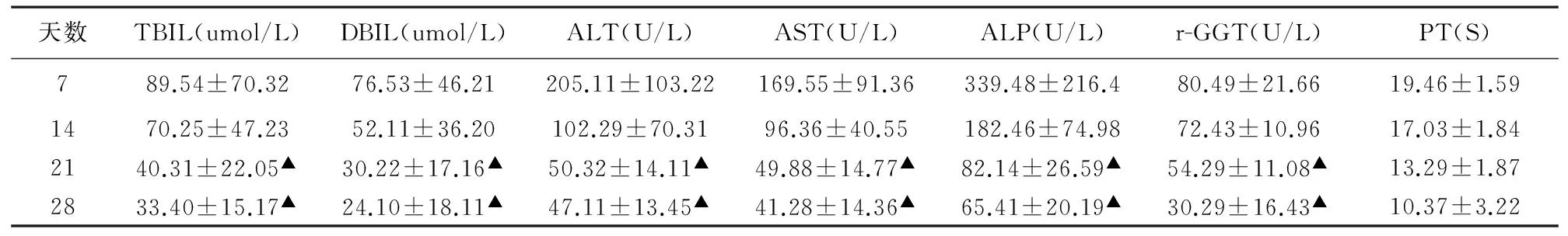

表3 聯合組肝功療效觀察

注:三組治療第一周肝功指標改善區別不明顯,P>0.05;單純中藥、西藥組在4周治療肝功指標仍無明顯區別,P>0.05;聯合組在兩周后的療效顯著優于其它兩組,▲P<0.01

討 論 膽汁淤積屬于中醫學“黃疸”范疇。黃疸病因有外感濕熱疫毒和內傷飲食勞倦或它病繼發,病理因素有濕邪、熱邪、寒邪、疫毒、氣滯、瘀血六種,但以濕邪為主,黃疸形成的病機關鍵是濕邪為患,如《金匱要略·黃疸病脈證并治》篇指出:“黃家所得,從濕得之。”濕邪困遏脾胃,壅塞肝膽,疏泄不利,膽汁泛溢,是黃疸形成的主要病機。濕邪為患,病及血分,瘀血阻滯。黃疸初期多以濕熱為主,《張氏醫通》曰“諸黃雖多濕熱,然經脈久病,不無瘀血阻滯也”; 《傷寒論》亦指出:“瘀熱在里,身必發黃”。根據《溫熱論》 “入血就恐耗血動血,直須涼血散血”法則,張仲景指出“脾色必黃,瘀熱以行”的發病機理,關幼波提出“治黃先治血,血行黃易卻”的治黃思想,認為治療黃疸必然要從治血入手,亦即在清熱祛濕的基礎上,加用活血藥物。膽汁淤積性黃疸病機特點為痰濕瘀結,肝膽脈絡阻滯,治療上以利濕化濁、涼血活血為主。涼血活血以清血中瘀熱,涼血不滯邪,使百脈暢達,客邪得祛,熱邪得清,瘀結得散,黃疸易于消退,故重用赤芍,赤芍苦酸寒,入肝脾經,涼血活血;《藥品化義》 中曰,“赤芍,味苦能瀉,帶酸入肝,專瀉肝火,肝藏血,因此清熱涼血”;李時珍云,“赤芍藥散邪,能行血中之滯”,具有能抑制膽汁郁積因子,降低血漿血栓素B2(TX)、前列腺素代謝產物-6-酮(PGFIa)、血管緊張素轉換酶(ACE)及血液黏滯度,改善肝臟微循環,加強膽紅素攝取、結合、轉運、彌散及排泄,同時有利膽、利尿等作用。特別是赤芍,經過反復臨床驗證,它對持久不退的重度黃疸肝炎有血瘀血熱見癥者有顯著的退黃作用[2]。《讀醫隨筆》中提及治黃“兼用化瘀藥一、二種,如桃仁、紅花……”桃仁、紅花活血化瘀、 祛瘀生新[3],《本草綱目》 曰:“桃仁,苦以瀉滯血,甘以生新血,故凝血須用,又去血中之熱”,《藥品化義》曰:“紅花,善通利血脈,為血中氣藥,能瀉能補,各有妙義。”現代醫學研究證明,紅花能抑制血小板聚集,減少血栓烷B2的產生,使膽管擴張,有利于膽紅素排泄,還能明顯改善肝臟微循環,有利于消退肝臟炎癥[4]。本研究顯示茵陳五苓散合桃紅四物湯加味以利濕涼血退黃法治療淤膽型肝炎有顯著的效果,同時顯示中西醫結合治療淤膽性肝炎更具優勢,另外,重用涼血活血對血凝無影響,值得臨床應用。

[1] 中華醫學會傳染病與寄生蟲病學會肝病分會.病毒性肝炎防治方案[J].中華傳染病雜志,2011,19(1):56-62.

[2] 肖德梅,譚蘭香,姚莉莉.加味茵陳赤芍湯治療濕熱蘊結型慢性重型肝炎臨床觀察[J].中醫藥導報,2011,17(8):25.

[3] 國家中醫藥管理局中醫肝病重點專科寫作組主編.中醫肝病案例選 [M] .上海:上海科技教育出版社,2006:14-15.

[4] 江蘇新醫學院編.中藥大辭典[M].上海:上海科學技術出版社,1997:1093-1095.

(收稿2015-02-18;修回2015-03-16)

肝炎,淤膽型/中西醫結合療法 退黃劑/治療應用 桃紅四物湯/治療應用 茵陳五苓散/治療應用

R575.1

A

10.3969/j.issn.1000-7369.2015.10.037