承德市雙峰寺水庫上游水土保持生態問題與防治對策

郝曉東,張 懷,周 偉

(承德市水土保持科學研究所,河北承德 067000)

雙峰寺水庫是承德市在建的大(2)型水庫,總庫容1.373億m3,坐落于橫貫市區的武烈河干流上,下游距離市區僅12 km,控制著武烈河流域總面積的89%。承德市是著名的歷史文化名城和風景旅游城市,也是冀東北地區政治、經濟、文化中心,市區的避暑山莊和外八廟是著名的世界文化遺產,每年都吸引著眾多中外游客來旅游度假。武烈河是承德市的母親河,由于流域內沒有控制性工程,突發性大洪水一直是威脅承德市區及武烈河流域下游防洪安全的重大隱患。同時,隨著經濟社會的快速發展,水資源供需矛盾也日益突出,限制了城市經濟發展。近些年來,武烈河常常發生斷流,山莊湖區水位下降甚至干涸,市區供水緊張,嚴重影響了承德市的旅游環境和生態建設步伐。雙峰寺水庫的建設將從根本上解決目前市區存在的防洪安全隱患、水資源供需矛盾、生態旅游環境惡化等問題。其安全運營將保障承德市的快速穩定發展,而上游生態環境的好壞將直接決定水庫能否安全運營。

1 武烈河流域概況

武烈河是灤河的一級支流,流域面積2 580 km2,有興隆川、鸚鵡川、茅溝川、頭溝川4條主要支流,呈扇形分布。流域海拔高程300~1 800 m,相對高差一般小于500 m。上游屬中低山地形,山巒起伏,河谷發育;下游屬低山丘陵地貌形態,山勢低緩,河谷開闊。

流域處于暖溫帶和寒溫帶過渡地帶,屬大陸性燕山山地氣候,四季分明,多年平均年降水量537.2 mm,汛期降水量占全年的70%~80%,7、8月經常出現歷時短、強度大、籠罩面積小的局部大暴雨,暴雨量占總次雨量的1/3~1/2。該區地處華北植物區系華北山地亞區,森林覆蓋率45%,植被呈垂直分布,上游好于下游、高海拔好于低海拔、陰坡好于陽坡。土壤類型以棕壤、褐土和草甸土為主。

雙峰寺水庫壩址以上面積2 303 km2,涉及3縣1區14 個鄉鎮378 個行政村,總人口20.45 萬人,其中農業人口19.03 萬人,人口密度87 人/km2,人均耕地0.15 hm2。經濟發展主要靠農、林、牧業和外出務工,主要農作物為玉米,距離鄉鎮政府所在地周邊種植蔬菜較多。區內現有養殖企業54家,牛、羊、豬存欄量為2.39 萬頭只,肉雞蛋雞存欄量為23.9 萬只。近年來,隨著國家拉動內需、加快經濟建設政策的實施,國內鋼鐵市場空前火爆,武烈河上游的高寺臺鎮、頭溝鎮、中關鎮和韓麻營鎮相繼開辦礦山企業91 家,絕大多數為鐵礦開采企業,增加了當地財政和農民收入,促進了經濟發展。

2 水土保持問題

2.1 水土流失分布廣、強度大、治理難度高

武烈河流域屬典型的冀北土石山區,溝梁相間、坡陡土薄、山多林少,陰坡植被較好,陽坡裸露度高,具有“八山一水一分田”的特點,且農地以山坡地為主。由于人均耕地少,當地百姓生活貧困落后,人為活動相應劇烈,造成嚴重水土流失。據調查,水庫上游水土流失策源地主要為坡耕地和干旱陽坡,這兩種土地利用類型從上游到下游廣泛分布,僅坡耕地就有15 867 hm2,干旱陽坡面積約占水土流失總面積的70%,分布更廣。

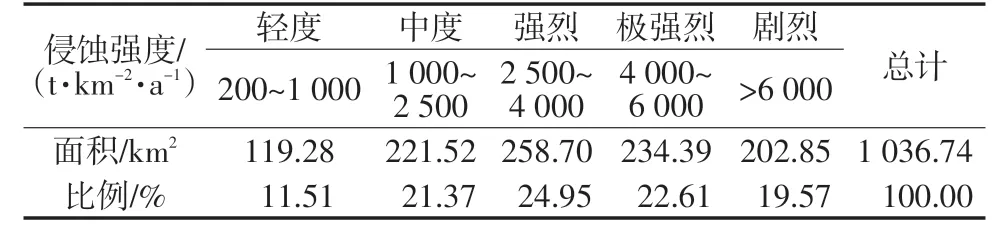

目前,區域現有水土流失面積1 036.74 km2,占總面積的45%。中度及以上流失強度面積占總流失面積的88.49%,且各自所占比例較為接近,強烈及以上面積占到了67.13%,詳見表1。土壤侵蝕模數達到4 300 t/(km2·a),年均土壤侵蝕量約450 萬t。同時,由于流域降雨量偏小,而干旱陽坡土層瘠薄,植物成活率低,治理難度加大;坡耕地治理投資高,且涉及面廣,治理難度更大。

表1 雙峰寺水庫上游水土流失情況

2.2 農村面源污染呈加劇趨勢,未引起足夠重視

隨著社會經濟的發展,農村生產生活方式發生了較大的變化,農村污染呈加劇趨勢,主要表現在以下5 個方面:①耕地不再精耕細作,除草劑、農藥和化肥大量使用,部分地區將化肥直接堆放在地表,不挖坑不掩埋,一遇暴雨,過量的化肥和農藥隨徑流進入河道水庫,造成嚴重的面源污染;②秸稈不再作為薪柴飼料利用,隨意丟棄,變為生產垃圾;③大多家庭使用太陽能熱水器、沖水廁所,用水量和污水排放量同步增加,院落內自挖污水滲井,雖未污水橫流,但大量的污水滲井群勢必造成地下水污染隱患,后果無法估量;④農村垃圾轉運和集中填埋機制尚未形成,大量生產生活垃圾隨意堆放于村邊河道河灘等公共用地,形成防洪隱患并直接威脅流域水質安全;⑤絕大多數養殖企業規模小,環保技術服務缺乏,措施不到位,禽畜糞便、污水不能得到有效處理,就近入滲或散排,對水質安全構成威脅。這些污染源還未得到足夠的重視,沒有采取相應的治理措施。

2.3 礦山開發加劇人為水土流失

水庫上游現有運行礦山企業91家,主要集中在高寺臺鎮、中關鎮和韓麻營鎮。企業在建設及生產運行過程中,絕大多數采取露天開挖方式,地表遭到毀滅性破壞。加之水土保持方案落實率差,棄渣、尾礦沙隨意堆放,生產過程中應該治理的未治理,致使當地生態破壞嚴重,水土流失量呈指數級遞增,每遇暴雨泥沙俱下,直接進入下游河道,成為近年來水土流失、河道污染加重的主要因素。

2.4 治理理念落后,投入不足且分散

承德地區屬于《全國生態功能區劃》確定的京津冀重要水源涵養區,位于燕山國家級水土流失重點預防區內,其水土流失治理一直沿用傳統治理模式,著眼于閉合小流域,采取“層層攔蓄、泥不下山、水不出溝”的治理方式,雖然解決了小流域內的生態改良和社會發展問題,但也致使徑流系統疏導不暢,增加了無效蒸發,客觀存在坡面與河川爭水、上游與下游爭水的問題,不能體現水源區的功能,無法協調上下游水資源配置。因此,該模式已不能適應區域生態功能要求,需要引入新理念、新模式進行治理。

承德屬于貧困地區,長期以來生態治理都依靠國家投入。近年來,國家投入資金量和治理面不斷增長,但武烈河流域卻從來沒有單獨立項進行集中治理,京津風沙源治理項目在本區域內也不是年年都有,每次治理僅10 余km2,并且不集中連片,對于流域生態整體改善只是杯水車薪。

3 防治對策

3.1 更新理念,注重生態功能定位

雙峰寺水庫的建設是為了解決承德市區防洪與水資源短缺問題,其上游是重要的水源涵養區,水土保持生態建設必須立足生態功能定位。傳統的治理模式由于會造成水資源的無效消耗,已不能滿足新要求。因此,應更新治理理念,以涵養水源多輸水為目標,確立冀北山區生態輸水小流域治理模式進行生態建設。生態輸水小流域治理模式是承德市水保所的最新研究成果,該模式已經在承德地區得到廣泛應用,取得了明顯效益。

3.2 科學分區,合理布局

按照水土流失強度、人為活動影響程度及社會經濟發展方向對流域進行分區,以改善生態、涵養水源、促進當地社會經濟發展為目標,確定各區的治理思路,合理布局,有針對性地進行治理,采用強化治理和弱化治理相結合,改善自然生態環境,同時以消除農村和農業面源污染為契機,提升當地基礎設施水平,促進經濟發展,為建設新農村夯實基礎。

3.3 以重點項目為龍頭,帶動整體治理進度

由于流域面積較大,僅依靠地方投資進行生態治理速度較慢,因此必須爭取多方面投資來帶動整體治理進程。如,重點小流域治理項目、河流生態項目、坡耕地綜合治理項目、生態農林項目、人居環境整治工程、農村污染控制工程等,多部門多渠道爭取國家資金、民間資本等方式帶動治理,從而快速改善總體生態環境。

3.4 政府主導,多部門聯動,整合資金集中治理

生態建設涉及水土流失治理、農村人居環境改善、農業產業結構調整等諸多方面,僅僅依靠水保部門來完成難度很大,必須在政府的統一指導和協調下,整合多部門資金和技術力量共同建設。緊緊圍繞水源涵養能力持續提高、污染逐步消減、經濟社會持續發展、農村面貌得到較大改善、農民生活水平不斷提高的目標,通過政府出臺相關的政策進行約束行為、指導建設和協調關系,多部門整合資金,各司其職,集中治理,保證建設速度和成效,做到建設一處、保存一處、發展一處、精品一處。

3.5 加強執法,嚴控生產建設項目水土流失

水庫上游生產建設項目多,特別是鐵礦開發,必須加大水土保持執法力度,最好是政府統一執法,聯合水務、環保、國土等部門進行檢查,提升執法力,嚴格控制生產建設項目對生態環境的破壞。

3.6 加強后期管理,注重成果管護

后期管護程度直接影響生態效益的好壞,根據以往的經驗,治理完成后,由于管護跟不上,植物措施成功率較低、工程措施遭到破壞。因此,必須加強后期管護,必要時政府出臺政策,安排適度資金,保證管護5年以上,從而鞏固治理成果,發揮治理效益。