中職生社交焦慮、社交回避、苦惱與心理健康關系研究

黃吉彪,湯 珺,趙建新

(1.大理大學,云南大理 671003;2.云南師范大學,昆明 650092)

一、研究背景

二、研究方法

中職生是指在中等職業學校就讀以及畢業的學生,一般來說中等職業學校包括中等專業學校(中專)、技工學校以及職業高中。有研究發現,中職生抑郁檢出率為30.06%〔1〕,高于中學生群體,中職生心理健康狀況不容樂觀。同時大多中職生處在青春期,這一時期是自我意識統一的重要時期,處在這一時期的中職生比較敏感,非常在乎別人對自己的看法和評價,由于學業表現或經濟狀況等原因導致他們進入中等職業教育體系中,中職生在學習和生活中較容易出現社交無助感和焦慮等情緒,此外,中職生不同于高中生的是要提早進入社會,并且大多數中職生在就讀過程中需要住校,離開家人,使得中職生群體在社會交往中面臨一定的壓力和挑戰,所以中職生在學習和生活中可能會出現一定的社交困擾,這些困擾對他們的心理健康產生一定的影響。有調查指出,中專生的心理健康狀況不如同年齡的高中生,而人際關系問題是影響中專生的心理健康問題的首要問題〔2〕。基于此研究對中職生的社交回避與苦惱,社交焦慮與心理健康狀況及關系進行調查研究,研究的開展對于中職生心理健康教育、學校心理輔導可以提供一些切實可行的策略和方法。

(一)研究對象及方法

采用隨機抽樣的方式,對云南省昆明市和大理市的3 所中等職業學校在校中職生發放1 000 份問卷,其中回收有效問卷994份,回收率為99.4%。問卷采取現場施測,當場收回,其中男生251 人,女生743人,年齡14~19歲,平均年齡為(16.01±0.83)歲。

(二)研究工具

1.心理健康測查量表

心理健康測查量表,是在總結MMPI 中國版十幾年使用經驗的基礎上編制而成的,具有較高的臨床實用價值。量表含有168 個題目,具有以下7 個臨床量表:軀體化、抑郁、焦慮、病態人格、疑心、脫離現實、興奮狀態。測量結果一般是根據T 分來進行,如果T 分在60 分以上,就可以認為該測試對象在此方面可能存在一定程度的問題。研究中該量表內部一致性系數為0.88,分半信度為0.85〔3〕。

2.社交焦慮量表

社交焦慮量表用于評定獨立于行為之外的主觀社交焦慮體驗的傾向。總分范圍在15~75 分,大學生常模為(38.9±9.7)。 IAS 含有15 條自陳條目,這些條目按5級評分。如果測驗分數超過60分,就可以認為測驗被試患有社交焦慮的問題。量表的克隆巴赫系數超過0.87。八周的重測相關系數為0.80〔4〕。

3.社交回避與苦惱量表

社交回避與苦惱量表由Watson 和Friend 于1969年編制,有28個條目,其中14條用于評價社交回避,14 條用于評定社交苦惱。本研究中社交苦惱、社交回避的內部一致性系數(Q 系數)為0.79、0.85,總量表的Q系數為0.89〔5〕。

三、研究結果

(一)中職生社交焦慮、社交回避與苦惱特點

通過調查發現,中職生的社交焦慮量表總分為75 分,平均分為43.91,處于中等偏上的水平。與全國大學生常模(38.9±9.7)和高中生常模(41.1±8.92)〔6〕相比,均分值較高,說明與全國大學生、高中生相比,人際焦慮狀況相對較明顯。社交回避及苦惱總分為28 分,中職生社交回避與苦惱總均分為11.31,處于中等水平,兩個因子分也處于中等水平,中職生社交回避與苦惱的問題明顯。

從男生和女生在社交焦慮和社交回避上來看,女生在社交焦慮、社交苦惱得分上顯著高于男生,兩者之間的差異有統計學意義。具體見表1。

表1 不同性別的中職生社交焦慮、社交回避與苦惱分值的差異比較

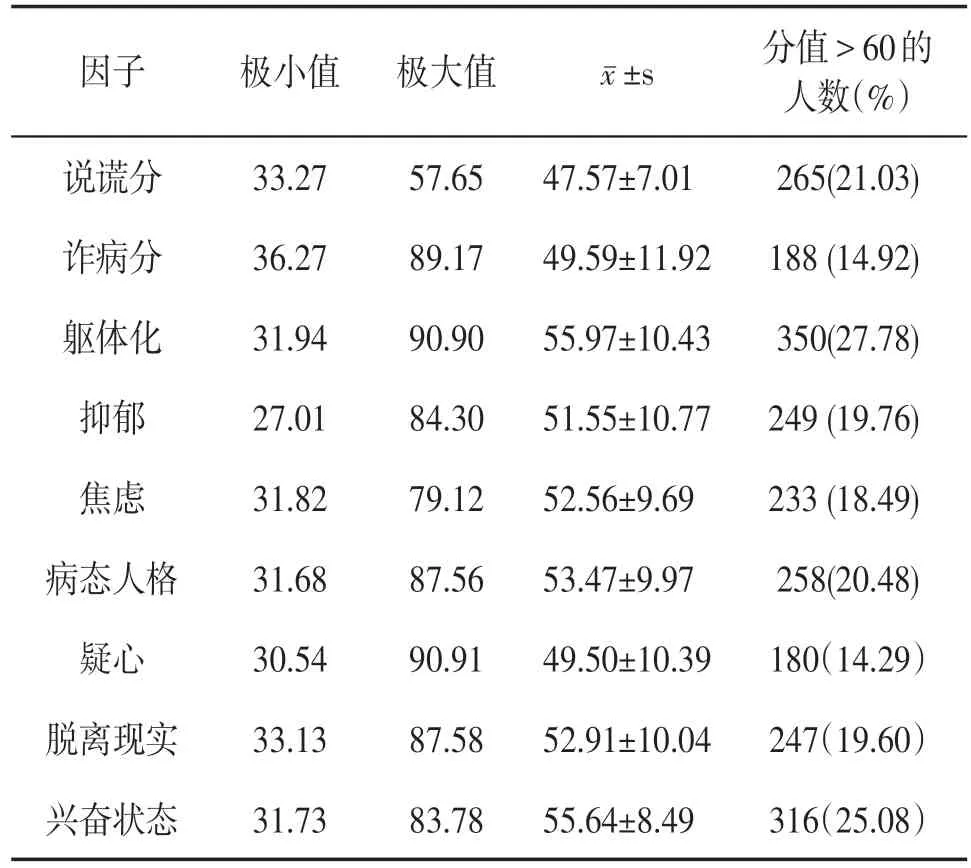

(二)中職生心理健康特點

中職生在PHI 各因子上的平均得分均未超過60 分的臨界值,但在陽性項目的檢出率較高,均超過了10%。在7 個臨床量表上,中職生心理健康得分由高到低依次排列分別為:軀體化>興奮狀態>病態人格>焦慮>脫離現實>抑郁>疑心。具體情況見表2。

表2 心理健康各因子分的平均數、標準差及篩查(n=994)

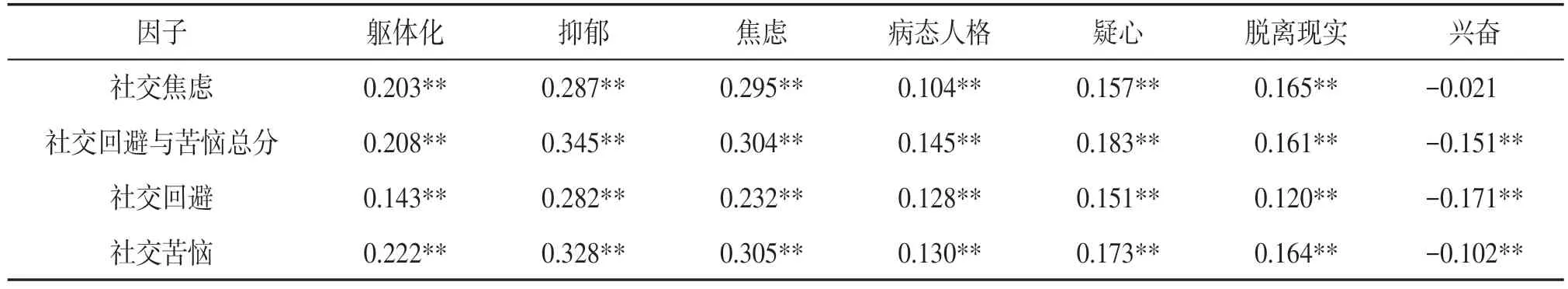

(三)中職生社交焦慮、社交回避、苦惱與心理健康狀況的關系

將心理健康與社交焦慮、社交回避與苦惱之間各因素進行相關分析,發現社交焦慮、社交回避、苦惱與心理健康狀況分數呈現顯著相關性,說明中職生的社交狀況影響著心理健康狀況水平。具體見表3。

為進一步揭示中職生的社交焦慮、社交回避、苦惱與心理健康的影響程度,本研究將心理健康總分作為因變量,將人口學變量、社交焦慮、社交回避與苦惱作為自變量。通過多元回歸分析,社交苦惱、社交焦慮、性別進入方程中,說明中職生社交焦慮、社交苦惱以及性別對心理健康具有顯著預測作用。建立回歸方程模型為:心理健康=2.716×社交苦惱+0.812×社交焦慮-11.644×性別。

四、分析與討論

(一)中職生社交焦慮、社交回避與苦惱分析

研究表明,中職生的社交焦慮、社交回避與苦惱得分處于中等及偏上的水平,與全國大學生、高中生相比,人際焦慮狀況、社交苦惱和回避問題相對較明顯。中職生年齡階段大多為15~19 歲,身心發展和自我意識正從矛盾走向統一,因此處在這一階段的中職生更在乎別人對自己的看法和評價;另外,由于社會對高學歷的過分和盲目推崇,加之中職生由于學習成績等因素未能進入高中繼續學業教育。跟同齡人相比,更早地接受職業教育,由于受到傳統觀念的影響,多數中職生覺得自己跟其他上高中的同學相比格格不入,在學習和社交過程中可能會產生自卑、失落、敏感和緊張情緒,更加容易對學業和社交產生更多無助感〔1〕。社交焦慮問題、社交回避與苦惱的問題會變得更加突出一些。

表3 社交焦慮、社交回避、苦惱與心理健康狀況相關分析

研究進一步表明,社交焦慮、社交回避與苦惱方面,男生和女生之間的差異有統計學意義,女生在社交過程中體驗到更多社交焦慮和苦惱等負性情緒,這與陳霞〔7〕的研究結論一致。 女生尋求社會支持的需要較男生來說可能更加強烈,在人際交往過程中可能會更加敏感,所以心理健康也更容易受到影響〔8〕。另外,黃希庭等指出女生進入青春期后自我評價會降低〔9〕。中職女生正處在青春期,所以更關注社交活動,因為通過他人的評價來獲得自我認同和自我意識〔10〕,所以中職女生體驗更多的社交焦慮,心理健康狀況也會欠佳一些。

(二)中職生心理健康狀況分析

從研究結果來看,心理健康陽性項目的檢出率較高,超過了10%。原因可能有以下幾個方面:一是中職生由于受到社會偏見的影響,在學習生活中更容易出現自卑、失落等相關情緒;二是中職生由于大多都是經濟狀況或是學業表現不佳的群體,與同齡的高中群體相比,心理狀況欠佳;三是中職生與高中群體的學生相比,其一畢業后就面臨找工作壓力,由于近年來社會對就業人員學歷要求越來越高,因而就業壓力較大,所以在就業壓力的影響下心理狀況也會受到一定影響;四是近年來很多中等職業學校都實施封閉式管理和教育,所以中職生不得不離開家,在學校住宿,學校生活環境和家庭生活環境存在很大不同,由于缺少家庭支持系統,環境的不適應可能也是造成中職生心理健康欠佳的原因之一。

(三)中職生社交焦慮、社交回避、苦惱與心理健康的關系分析

研究表明,中職生社交焦慮、社交回避、苦惱與心理健康狀況分數呈現顯著相關性,心理健康量表中軀體化、抑郁、焦慮、病態人格、疑心、脫離現實分數與社交焦慮、社交回避與苦惱量表上分數呈現正相關的關系;興奮程度與社交焦慮、社交回避與苦惱分數呈現顯著負相關的關系。表明中職生社交焦慮水平高的學生,在社交過程中更多采取社交回避行為,出現社交苦惱等相關心理困擾時,心理健康狀況也會更差。中職生在社交過程中出現社交焦慮、社交回避與苦惱,采用了消極應對的方式來解決問題,這種消極應對方式不僅不能解決自身的人際苦惱,而且會更加惡化自我的人際關系。缺少人際交往的學生,在一定程度上缺失部分社會支持系統,因此,心理健康狀況也會受到影響。

多元回歸分析表明,社交焦慮、社交苦惱以及性別因素對中職生心理健康有重要預測作用。其中社交焦慮對心理健康直接作用是0.223,社交苦惱對心理健康的作用是0.175。這與盛紅勇〔11〕的研究結論一致。近年來,有研究證明社會支持系統對青年和青少年心理健康存在積極影響作用〔12〕。這在一定程度上啟示我們在開展中職教育過程中要加強人際交往的訓練,提升中職生人際交往能力。

五、結論

本研究得出如下結論:①與高中生、大學生群體相比,中職生社交焦慮較為明顯;社交回避與苦惱問題突出;與男生相比,中職女生社交焦慮、社交回避與苦惱的問題更為嚴重。②中職生在心理健康狀況中,陽性檢出率較高,各項目的檢出率均高于10%。③中職生社交焦慮、社交回避與苦惱呈現顯著的相關性;中職生社交焦慮、社交苦惱以及性別對心理健康具有顯著預測作用,回歸方程為:心理健康=2.716×社交苦惱+0.812×社交焦慮-11.644×性別。

六、對策及建議

(一)進一步加強對中職生人際交往的輔導

上述的結果表明,中職生心理健康與社交焦慮、社交回避與苦惱有顯著相關。基于此結論,中職教育或中等職業教育學校應該加強對中職生人際交往的輔導,在學校中開設心理健康教育課程,進一步加強對中職生人際交往心理輔導和訓練。學校應通過心理健康教育、個別咨詢和團體心理輔導等模式進一步減輕中職生社交困擾問題,提升中職生的人際交往能力,促進中職生心理健康狀況。對于女生群體,應給予一定的關注,有針對地開展女生教育和心理輔導,減緩女生社交焦慮和苦惱的困擾,提升中職女生心理健康水平。此外,學校還應創設更多的團體活動,促進中職生人際交往,在人際互動和活動中建立起社會朋輩支持系統,緩解社交困擾。

(二)進一步完善中職生心理健康服務體系

通過上述的研究可以得出,中職生心理健康狀況問題突出,針對這些問題,中等職業教育學校應該進一步完善中職生心理健康服務與教育體系,在學校中應構建心理健康服務與教育的三級體系,應將學校干預、教師關懷、朋輩支持融入學校心理健康教育與服務體系中,多方位多角度地開展中職生心理健康教育、心理輔導及心理干預,促進中職生心理健康水平提升。

〔1〕黃娟旭,劉建平,羅志蓮.職業中專學生抑郁及其影響因素的分析〔J〕.中國校醫,2008,22(3):297-298.

〔2〕李愛華.中專生心理健康與生活事件、個性特征的關系研究〔D〕.濟南:山東師范大學,2005.

〔3〕宋維真,莫文彬.心理健康測查表(PHI)編制過程〔J〕.心理科學,1992(2):36-40.

〔4〕汪向東,王希林,馬弘. 心理衛生評定量表手冊:增訂版〔M〕.北京:中國心理衛生雜志社,1999:244-246.

〔5〕王宇中.心理評定量表手冊:1999-2010〔M〕.河南:鄭州大學出版社,2011:27.

〔6〕范曉玲,伍如昕,劉麗瓊,等.高中生人際歸因、社交焦慮及其關系的研究〔J〕. 中國臨床心理學雜志,2007,15(2):196-197.

〔7〕陳霞,馬姝娟,戴美林.農村中學生社交焦慮、應對方式及心理健康的關系研究〔J〕. 中國健康心理學雜志,2007,15(2):138-140.

〔8〕孫錄. 高中生個性、防御方式與心理健康的相關性探討〔J〕.中國臨床心理學雜志,2000,8(4):231-232.

〔9〕黃希庭,余華,鄭涌,等. 中學生應對方式的初步研究〔J〕.心理科學,2000,23(1):1-5.

〔10〕王登峰,崔紅. 心理衛生學〔M〕. 北京:高等教育出版社,2003:19.

〔11〕盛紅勇.大學新生社交回避、苦惱、羞怯與心理健康相關研究〔J〕.貴州師范學院學報,2010,26(4):61-63.

〔12〕李金釗.應對方式、社會支持和心理壓力對中學生心理健康的影響研究〔J〕.心理科學,2004,27(4):980-982.