跨境高等教育:現狀、內涵與發展趨勢

張九洲,房 慧

(大理大學,云南大理 671003)

高等教育國際化一個最明顯的指標就是國際學生在全球范圍內的跨境流動。隨著國家之間的經濟文化聯系越來越緊密,相互交錯,各國人民也意識到學習其他國家文化的可能性,以及離境學習的益處。中國作為人口大國的代表,積極回應著高等教育國際化的跨境流動。本文從分析跨境高等教育的現狀入手,探析跨境高等教育的內涵,探討跨境高等教育帶來的機遇與挑戰。

一、跨境高等教育的現狀

跨境高等教育是近年來國際教育發展的重要領域之一。依照跨境邊境的主體,教育可以分作人員跨境流動,項目跨境流動和教育機構跨境流動三類。

(一)人員跨境流動

隨著全球跨境高等教育的推進,越來越多的學生跨境流動,這可以看作是全球化的一個現象。國際學生流動已形成這樣一幅圖畫:全球學生數量增加,主要留學生輸入國之間的競爭愈加激烈,技術對學術計劃的實施影響日益增強〔1〕。據經濟合作與發展組織(OECD)的統計數據,2010年,外出留學的學生人數達到 410 萬,比 2000 年增長 99%〔2〕。這對世界各國塑造其高等教育產生巨大的影響。

全球人口結構的轉移出現在人口快速增長的國家,特別是在亞洲地區,這種轉移正在改變全球經濟活動的分布。2000 年上大學的學生為9 千7百萬,到2025年,這個數字預計會增長到2億6千2百萬〔3〕。估計這其中約50%的學生會來自于處在發展中的國家——中國和印度〔4〕。高等教育增長的動因在于社會和個體,特別是發展中國家,越來越意識到高等教育能夠帶來的經濟收益。雖然沒有詳盡的數據資料,但是零星的證據表明世界范圍內中產階級的人口開始出現增長,25%的國際學生將來自中國和印度。在人口增長速度上,印度可能會取代中國,因為中國的人口增長數量呈遞減趨勢。

(二)項目和機構跨境流動

以往的跨境教育主要集中在學生流動方面。如今,這一領域已經變得非常復雜,增加了許多新形式。過去10年中的一個顯著的趨勢是:教育項目和教育機構也迅速增強了跨境流動性。教育一直以來都被認為是公益的。但自從世界貿易組織(WTO)服務貿易協議(GATS)中覆蓋教育領域之后,教育也變為一種國際貿易商品。這也成為過去10 年中高等教育快速發展的一個催化劑。維爾達夫斯基(B.Vildavsky)這樣描述:一種新的自由貿易興起,這是思想的自由貿易……在世界這個大市場里,越來越多的人有機會穩步發展,能夠獲得發展,不是因為他們的身份、地位,而是因為他們的知識、能力……就像其他自由貿易一樣,通過不斷增長的無國境的學術世界,學術流動成為可能,給個體帶來機遇和各種各樣的利益〔5〕。

人們普遍認為大學促進學習和科研。學習和科研不僅孕育了創造和創新,而且在拓展個人智力水平和改善他們的經濟前景方面扮演著重要的角色。因此,高等教育的全球化和國際化不可避免地緊密聯系在一起〔6〕:全球化持續地影響高等教育,但同時高等教育也是全球化過程中一個充滿活力的因素;高等教育的國際化不僅是一個國家回應全球化影響的方式,而且它自身也是全球化進程的催化劑;高等教育不僅積極地回應全球化,而且在全球化這個大舞臺上扮演著一個積極的角色。

二、跨境高等教育的內涵與框架

雖然,作為學術流動的代表,學生和學者的國際流動歷史已久,但直到20 世紀,全球范圍內的高等教育產業才更多地強調學術流動項目。學術供應者的流動是新近才出現的。在日益復雜和多樣化的國際化場景下,高等教育向著全球化發展,跨境教育開始扮演重要角色。

跨境教育指的是人、知識、項目、供應者、政策、觀念、課程、課題、研究和科學跨越國家或地域管轄權邊界流動〔7〕。對于跨境教育,常常會引起爭論。首先,有的人支持跨境高等教育,因為這些人把它看作是促進高等教育國際化的手段。對立面認為教育不應該被看作是可交換的商品,他們認為收益是跨境教育發展的動因,本質上不利于國家的發展。還有一些貿易推崇者堅信高等教育商業化已經成為現實,并呈增長趨勢,各個國家應該對此做好準備,從這種全球化現象帶來的機遇中受益。

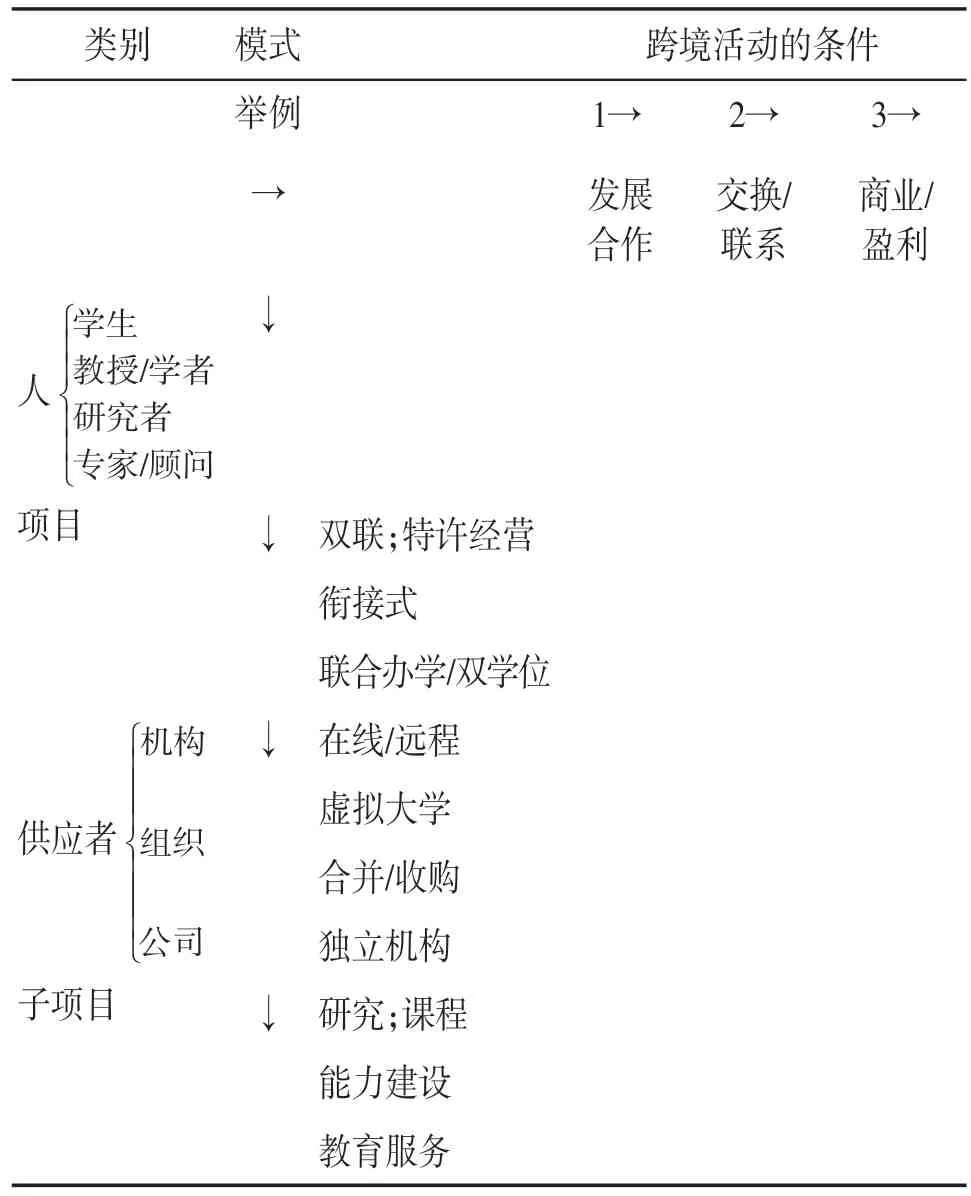

表1展示了跨境教育寬泛的一個框架。這個框架凸顯兩個因素:第一,流動的是誰/什么?——人、項目、供應者和課題/服務;第二,教育供應是怎樣流動的?流動的條件是什么?——通過發展合作、學術交換以及商業計劃流動。

表1 跨境教育的框架

奈特(J.Knight)認為跨境高等教育有兩個重要的發展方向:第一,垂直向下的發展,即由學生流動向項目和供應者流動。雖然學生流動的數量呈增長趨勢(有410 萬學生在原籍國以外學習)〔2〕,但在過去的10年中,跨境教育更強調在原籍國給學生提供外國學術項目。第二,水平方向導向實質性轉變的發展,即從開展合作和進行交換向商業和貿易競爭模式發展。這是除大量學術交流以外的一個發展趨勢,在全球高等教育機構中,其發展態勢日益彰顯。

目前,跨境教育項目流動的類型和形式有以下幾類〔8〕:①特許經營:A 國的教育供應授權在 B 國的供應者在B 國或者其他國家實施他們的課程/項目/服務。②雙聯課程:A 國的教育供應者與在B國的供應者合作,開展一種銜接項目,允許學生在B 國或在A 國或者在兩國都參加課程學習,但完成學業后只授予A 國的學位。這樣的合作可以是商業合作,也可以是非商業合作。③雙/聯合學位:不同國家的教育供應者合作開展項目,學生在學業完成后,可以獲得所有教育供應者所在國的學位,或者教育供應者聯合授予的學位。通常,這種模式以學術交流為基礎。④銜接課程:同國家教育供應者開展各種類型的銜接式項目。允許學生從教育合作供應者所在機構修課,并認可其所獲學分。⑤有效協定:不同國家教育供應者之間達成協定,允許教育供應者B(輸入國)為學生授予教育供應者A(輸出國)的學位。⑥虛擬/遠程:不同國家都通過遠程或在線模式向學生授課。也有的在教育供應者所在國學習的,或者通過支持中心,會包括一些面授課。⑦大規模在線課程:新近發展起來的一種模式。通過大量交互參與參加在線課程。這些課程是開放式的,通過網絡登錄。通常不收費,也不涉及學分。如“未來教育”(Futurelearn)、“課程時代”(Coursera)、“大無畏”(Udacity)都是大規模在線課程的范例。

跨境教育的類型和形式有以下幾種:①分校:A國教育供應者在B 國建立分校向B 國學生授課、開展項目(A 國學生也有可能到境外參加一學期課程學習)。學位由A 國教育供應者授予。②獨立機構:外國教育供應者A(傳統大學、商業公司或聯盟/網絡)在B 國建立獨立的高等教育機構,提供項目/課程并授予學位。③收購/并購:外國教育供應者A完全或部分購買在B國的高等教育機構。④學習中心:外國教育供應者在B國建立學習中心供學生選課。學習中心可以是獨立的,也可以是和B國教育供應者合作舉辦的。⑤聯盟/網絡:不同國家、不同類型的“公立和私立”的、“傳統或新式”的教育供應者通過各種類型的合作建立網絡/機構,通過遠程教育或者面授的形式在本國或者外國進行授課、開展項目。⑥虛擬大學:在不同國家,通過遠程教育的方式,教育供應者為學生提供學分課程或者學位項目。通常沒有面授。

我們把各種跨境教育的形式看作是提升入學率和教育質量的手段。少數外國大學希望通過科研合作、聯合辦學、雙聯式項目以及隨后通過建立分校,應對這樣的挑戰。

三、跨境高等教育的發展趨勢

跨境高等教育,機遇與挑戰并存。面臨的機遇包括:高等教育需求量的持續增長;高等教育項目的多樣性;學生入學渠道的多樣化;聯合學位的發展;優秀學生到國外求學率的降低;接觸更多的教學和學習方法;對資格認證的可比性增多;接觸更多的教育管理和經營模式;文化融合;研究思想的交流以及科研能力的提升;跨國跨學科團隊和新一代學術環境的建立。

面臨的風險和挑戰包括:教育供應的質量;入學不平等導致雙軌制;生源國教育供應者和國外教育供應者之間的不協調性;精英教育供應的高費用不符合教育公平的要求,這就驅動教育政策變化以及外國教育供應的不可持續性。

關于項目流動,面臨的問題首當其沖的是誰授予學位及學分。其次是教育供應者的認可問題,尤其重要的是,國內外認可機構是否對他們供應的項目提供質量保證。再次,獲得的學位是否符合繼續深造的要求,是否能夠被當地勞動市場認可,這也非常重要。

關于雙聯項目,如前文所述,在過去的10年中,雙聯項目呈增長趨勢。學生、教育主辦機構和海外機構都從此類項目中受益,而真正面臨的挑戰首先在于解決授課、教學質量、課程內容安排、錄取標準、評價方法、學習和教學方法、教師資質方面的問題。其次,是學位認證方面所面臨的機遇與挑戰。也許,高等教育產業的機遇在于在聯合學位課程設計以及授課方面探索更多的路徑,因為聯合學位課程所有權歸合作雙方共同所有,由雙方合作進行課程設計并授予課程。這就意味著合作雙方共同為學生流動和學術流動提供機會,雙方共同進行思想觀念和學術交換,開展文化體驗。在此所面臨的挑戰是,克服限制,在法律上允許聯合學位認證。這就需要合作雙方所在國不僅要理解,而且要調整國內質量保障體系。對聯合項目來說,完整的體系保障非常重要,確保授予的雙學位就一個項目的同一課程的學分不要重復。最后,這類合作關系面臨的挑戰還有:知識產權問題、各個合作伙伴的行政責任劃分問題以及爭議發生時管轄法院的適用問題。

關于跨境教育供應者,它的存在,改善了教育供應的教育質量。這是對國家高等教育認證和審批系統進行微調的一個機會,確保有資質的外國高等教育機構供應者從事此類教育合作供應。這樣的競爭壓力,也為提升國內教育體系質量提供機遇。此類合作中,挑戰與機遇并存,特別是公立機構和私立機構之間的合作。因為,兩者之間的合作不可避免地涉及到發展合作關系過程中公共基金的使用,以及建立經費使用情況的透明系統。另外,跨境教育供應者面臨的一個主要挑戰是項目認證問題。究竟使用哪國的體系?高等教育計劃的可信度對學生、員工、社會和學術界來說都非常重要。因此,此類項目提供的課程和資格證書是否具有合法性,是否能夠被繼續教育認可,是否被用人單位認可就顯得非常重要。同樣重要的是,此類資質是否符合學分轉換的國際標準。是國外教育供應者的體系重要,還是本土的教育體系更重要?此類合作為重新審視高等教育認證體系提供了機遇,為實現統一的、易于實施的、與國際標準吻合的教育體系開路,為建立起能適應不同教育體系的框架提供了機遇。統一體系的缺失,有可能促使多類型認證體系的發展,此類認證主要取決于合作過程中哪國合作者在跨國教育供應中更為積極,這使得本來就繁雜的監控和認證體系更為復雜。我們可以學習馬來西亞、新加坡等國家的經驗,作為教育輸入國,這些國家已經建立起相應的認證系統,在建立國際認證標準框架方面,這些國家成為引領,其所建框架結構符合當前跨境教育發展趨勢,并能應對跨境教育所面臨的挑戰。在戰略地理位置,建立教育中心,允許外國教育供應者在國內建立校區,是一條可以遵循的路線〔9〕。

對于跨境教育,還需要考慮跨境教育機構通過雙聯課程,聯合學位、特許經營、建立分校等方式提供教育的依據和效益,這一點也很重要。如果目標是增加入學通道,提升能力建設,那么顯然應獲得政府支持,建立章程,確保這類項目獲得認可。這也很可能成為政府重新審視和調整其復雜的監管機制的一個機會,簡化其監管機制,使其易于操作。

幾個世紀以來,跨境教育供應中師生流動和合作流動已成為高等教育格局組成部分。然而僅僅在近20年,特別是世界貿易組織服務貿易協議中涵蓋教育領域之后,包括建立分校在內的跨境國際教育供應才開始飛快發展起來。對各國高等教育系統來說,這種發展帶來廣泛的發展機遇:促進師生流動、增加高等教育入學路徑、提升制度和人力資源建設能力、發展合作課程、形成知識生產和交換的戰略聯盟,以及通過各類學術和行業合作伙伴關系,提升學術和應用研究能力。就國庫來說,少量學生外出留學,國家能增加外匯儲蓄。允許外國教育供應者建立分校,能夠吸引外資。

跨境教育能帶來很多的益處,同時也存在潛在的風險。這些風險包括層次水平較低的教育供應達不到國內國際標準所要求的資質,利益驅動的教育供應只看短期勞動市場的需求,高收費導致精英教育供應,不太強調對合作課程發展和學術研究。

總而言之,跨境高等教育帶來了很多發展機遇,高質量的教育跨境提供對于教育輸出國和輸入國雙方的長遠利益與發展皆具有重要意義。但必須建立一套能夠提升學術質量,保證體系完整性的公開透明的章程,為政府、高等教育機構或高等教育提供者、學生組織、質量保障和認證機構、學術互認機構、職業機構的行動提供指導方針,才能有效管理。

〔1〕菲利普·G·阿爾特巴赫.跨越國界的高等教育〔J〕.郭勉成,譯.比較教育研究,2005(1):5-10.

〔2〕OECD(2012a). Education at a Glance 2012:Highlights,OECD,Paris〔EB/OL〕.(2012-12-18)〔2015-03-01〕.http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights- 2012- en (accessed 18 December 2012).

〔3〕Goddard B. Future perspectives:horizon 2025〔M〕//Davis D,Mackintosh B. Makinga Difference:Australian International Education. Sydney:New South Publishing,2011:396-414.

〔4〕Albatch P G. The giants awake:higher education systems in China and India〔J〕. Economic and Political Weekly,2009,44(23):39-51.

〔5〕Vildavsky B. The Great Brain Race:How Global Universities are Reshaping the World〔M〕. Princeton,NJ:Princeton University Press,2010:5.

〔6〕De Wit H. The internationalisation of higher education in a global context〔M〕//De Wit H,Agarwal P,Said M,et al.The Dynamics of International Student Circulation in a Global Context. Rotterdam:Sense Publication,2008:1-14.

〔7〕Knight J. Internationalisation:"three generations of cross border higher education"〔M〕. New Delhi:paper presented at India International Centre,2012.

〔8〕Knight J. Commercial Crossborder Education:Implications for Financing Higher Education,Higher Education in the World,2006:The Financing of Universities〔M〕. Basingstoke:Palgrave Macmillan,2005:103-112.

〔9〕朱勇,孫巖.意大利漢語教育的現狀、問題與對策〔J〕.云南師范大學學報:對外漢語教學與研究版,2014,12(4):87-92.