物聯網對農業的影響

□文/王 慶

(西藏民族大學財經學院 陜西·咸陽)

物聯網技術的出現,促進了社會各個領域的進步,不亞于“新生產力”。目前國內外學者,雖然對物聯網商業模式的研究有所涉及,但是對農業物聯網商業模式的研究還相對欠缺。沒有一個成熟的商業模式,物聯網技術在我國農業還是無法大規模應用。

一、農業物聯網商業模式現狀分析

(一)物聯網商業模式研究現狀。“智慧地球”理念的提出已有時日,使物聯網產業能否可持續發展,不僅取決于技術層面的進步,更取決于成熟的商業模式。

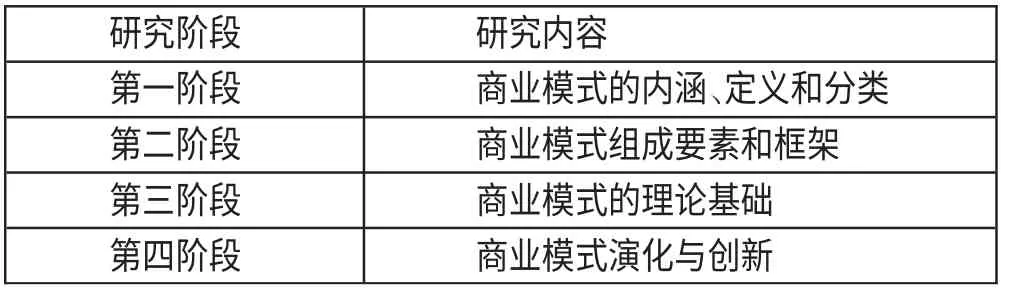

好的商業模式是成功的一半,是公司賺錢的途徑或方式,是一種包含了各要素及其關系的綜合性概念,用以闡明從事業務運作的具體方法和途徑。國外學者對商業模式的研究處于前列,具體可以分為四個階段,參見表1。多數學者都贊同“價值”是商業模式的核心內容,即企業能為顧客創造所需的產品和服務,而顧客給付的對價使企業可持續發展。“商業模式就是企業進行商業活動的方式,包括價值定位、價值構造、價值傳遞和價值獲取”。國內學者翁君奕(2004)將商業模式比喻為一個三維空間的“魔方”,由價值主張、價值支撐和價值保持構成價值分析體系,提供商業模式構思和決策的思維方法。(表1)

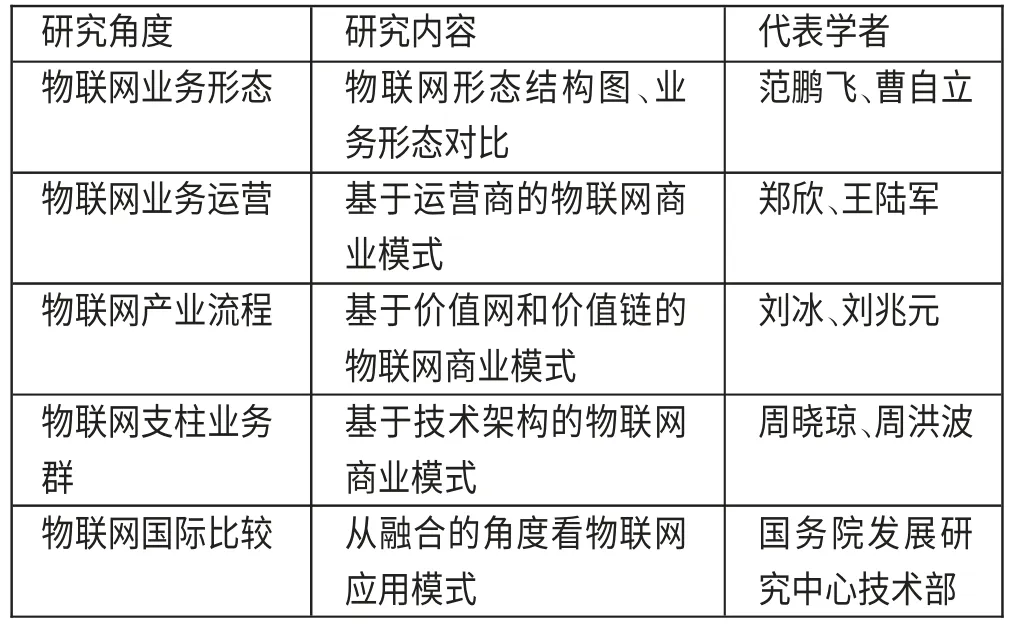

在物聯網的商業模式方面,國外研究主要集中在技術領域、行業應用領域和安全與法規領域。國內學者的研究,參見表2。鄭淑蓉(2012)提出的三模塊五要素的分析框架,比較形象的闡述了物聯網產業的商業模式。整個框架由資本投資模式、技術服務模式和業務運營模式三個模塊組成。五要素,即資金流、關鍵資源和能力、業務系統、盈利模式和定位。鄭欣(2011)總結了十類物聯網商業模式,系統集成商核心型、運營商運營型、運營商合作推廣型、移動金融型、用戶自建體系型、公共事業應用型、廣告平臺型、軟硬件集成商主導型、軟件內容集成商主導型和“云聚合”模式。(表2)

(二)農業物聯網商業模式研究現狀。物聯網促進了農業發展的同時,也是農業發展對物聯網需求的體現。“農業物聯網是運用物聯網及其配套相關技術實現對整個農業和農業產業鏈生產、加工和流通等方面的監控、優化和擴展”。農業在我國產值低、基礎薄弱,運用物聯網如何創造價值將是核心問題,即創造的價值在市場中能否順利實現。農業的特性決定其具有很強的“天花板效應”,即產量不可能無限增加。因此,農業物聯網不是簡單增加產量的模式,實質是“精細化”農業、信息化農業。

歐陽桃花(2013)在農業物聯網的市場研究中,對朗坤和聯創兩大農業物聯網企業作出了對比。發現我國農業物聯網的發展,企業是關鍵主體,而非個體生產者。朗坤是技術的開發者,是物聯網服務提供商,其客戶群體是農產品生產、銷售、流通相關的企業;聯創是技術的開發者,也是應用者,其客戶群體是需求農產品的高端消費者。這兩類不同的商業模式,可以看成是我國目前農業物聯網商業模式的總結。兩種模式各有優劣,適合不同的群體,要基于企業自身的實情來做出選擇。當然,還有第三種模式,純粹的應用型,從物聯網服務提供商處購買整套解決方案,來進行農業的生產和銷售。

二、我國農業物聯網所面臨的問題

(一)小農經濟生產方式限制了物聯網在農業中的大規模應用。我國農業生產的主體是分散的個體生產者,但是農業物聯網生產的主體卻是企業,這是由我國農業的生產方式造成的。生產方式是指社會生活所必需的物質資料的謀得方式,在生產過程中形成的人與自然界之間、人與人之間相互聯系的體系。改革開放以來,我國用家庭聯產承包、統分結合的經營體制取代了之前的人民公社,這在當時就是一種巨大的進步,解決了困擾我國長久的溫飽問題。但是,承包責任制只是最大限度挖掘了科學文化水平既定條件下以家庭為單位的創造力,導致不同家庭之間的聯合生產性較弱(在農村的互助行為更多是集中在生活上的“紅白事”)。從生產規模和分戶經營兩個角度來對比,家庭聯產承包制和影響我國數千年的小農經濟是有相同點的,已難適應新時期農村經濟產業化、規模化發展的需要,也制約了物聯網在我國農業中的應用。

表1 國外商業模式研究的4個階段及其內容

表2 國內物聯網產業商業模式研究

(二)農產品市場依然存在“劣幣驅良幣”現象。“劣幣驅良幣”本是一個經濟學上的概念,是指當一個國家同時流通兩種實際價值不同而法定比價不變的貨幣時,實際價值高的貨幣(良幣)必然要被熔化、收藏或輸出而退出流通領域,而實際價值低的貨幣(劣幣)反而充斥市場。在農產品市場上,也存在類似的現象。在我國農產品消費市場上,價格還是影響普通消費者購買行為比較敏感的因素。一般而言,貴的比便宜的要質優,但是便宜的更容易吸引消費者。不同消費水平也影響了購買行為,比如在超市和標準化肉菜市場里,銷售的豬肉大多是“正大”、“雨潤”、“周堂”等知名品牌豬肉,柜臺前是以年輕人和高端消費者居多,而一些老年人則是非品牌豬肉的消費群體,知名品牌豬肉比其他豬肉要貴5~8 元左右。在食品領域,高端消費者注重產品品牌,普通消費者注重價格與安全性,因此大量的普通消費者的存在也就決定高端農產品的產量和銷量不會太高。目前而言,通過物聯網生產的農產品基本是綠色產品,價格高于普通農產品,屬于高端產品。根據“木桶理論”,衡量一個國家的農業生產水平,不是看占有率小的高端產品的生產模式,而是看占率高的普通產品的生產模式。因此,農業物聯網如果不能規模化生產,那么很難推廣,也對提高我國的農業生產水平影響甚微。

(三)過分側重農業物聯網的安全追溯功能。我國一個焦點問題就是食品安全,民以食為天,食品的安全關系著每一個家庭的幸福,關系著一個國家的穩定和凝聚力。歐盟和美國等發達國家和地區要求對出口到當地的食品必須能夠進行跟蹤和追溯,澳大利亞要求在飼養的羊和牛的耳朵上都夾上帶有RFID 標簽的耳標。這些措施滿足了消費需求,也便于政府有效地監管,更維護了消費者權益。

支撐農業物聯網生產的農產品價格高的一個理由是,產品具有安全追溯功能。安全追溯功能更多是滿足了消費者的心理需求,是形成品牌的一個因素而已,但是讓消費者為此“買單”,則不具有長期可持續性,不足以驅動農業物聯網的發展。農業物聯網的發展,必須要在預防農作物災情和牲畜疾病等方面能體現價值,在運輸、倉儲、加工、裝卸、配送等環節上能降低成本。不是一個帶RFID 標簽的產品,消費者就必須花高價,不應該形成一種“噱頭”。信息化農業的精髓是在各方面能降低成本,避免損耗,提高效益。

(四)物聯網中間件亟待完善。我國信息產業長期存在重硬件,輕軟件的問題。中間件這一術語最早出現在1980年,主要用于描述網絡連接管理軟件。物聯網主要框架分為:感知層、網絡層和應用層。“物聯網中間件位于感知層和應用層中間,是物聯網的核心,它可以屏蔽物聯網連接的多種不同設備和系統平臺,支持統一數據格式和統一傳輸協議,可以使傳輸透明化”。也就是說,加入中間件之后,物聯網的應用層可實現對不同廠家,不同操作系統和不同設備的互聯互通。因此,物聯網的中間件額外重要,但是我國在此領域,還比較落后,亟待完善。

三、農業物聯網發展建議

(一)發揮農業龍頭企業的號召力。正如在本文第二部分所說,我國農業是以家庭聯產承包為主的生產方式,加之農業生產者科學文化水平較低,讓其自發應用物聯網,是很困難的事情。部分地區基礎設施落后,農業應用物聯網短期內反而會提高生產成本,風險比較大。在此情況下,農業龍頭企業則扮演重要角色,是實現農業信息化的主力軍。目前,土地流轉也是一個敏感話題,它的目的是引進具有責任心和實力的農業龍頭企業,運用現代化技術提升農業生產水平。同時,農民借此機會了解和掌握現代農業科學技術。

(二)國家財稅政策的支持。農業具有極強的季節性和較長的周期性,容易受自然災害的影響。這些特征致使農業生產者投入越多,面臨的風險可能越大。這種狀況,使銀行從來不愿貸款給個體農業生產者,從而嚴重制約了農業物聯網的發展。目前,我國農業物聯網的應用主體是企業,但不是就以此證明這種現象是最佳、最合理的。在條件具備下,鼓勵、引導個體農業生產者發展農業物聯網也是一種途徑。因此,需要國家在資金籌集方面和稅收方面,給予傾斜。

(三)針對不同區域,培育農業物聯網服務提供商。在傳統農業中應用新技術,進而改造傳統農業,實現農業的現代化,是農業發展的必經途徑。農業技術不僅僅是農藥的使用、灌溉、育種、農機的使用量等傳統方面,信息化技術在農業的應用中也是關鍵的一環。農業物聯網的應用,降低了生產成本、減少和節約水資源、保證產品質量、保護生態環境,這比單一提高產量更具有經濟效益、社會效益和環境效益。傳統的農業龍頭企業在信息化技術領域比較欠缺,要加強與信息技術企業的合作,發揮各自的優勢。我國幅員廣闊,物種豐富,培育專業農業物聯網服務提供商也是迫在眉睫。

綜上,農業物聯網發展還存在許多困難,但是任何一種新技術在開始實施時都會遇到困難。只要解決了商業模式問題,使參與主體能獲得各自利益,農業物聯網會不斷地得到發展。

[1]原磊.國外商業模式理論研究評價[J].國外經濟與管理,2007.10.

[2]ZOTT C,AMIT R.Business Model Design and the Performanceof Entrepreneurial Firms[J].Organizationg Science,2007.2.

[3]翁君奕.商務模式創新復雜性研究[M].北京:經濟管理出版社,2005.

[4]鄭淑蓉.物聯網產業商業模式的本質與分析框架[J].商業經濟與管理,2012.12.

[5]鄭欣.物聯網未來十類商業模式探析[J].移動通信,2011.7.

[6]朱君茹.安徽農業物聯網發展現狀、問題及對策[J].安徽農業科學,2015.5.