初中數學教學中問題意識的培養與實踐

周廣輪

摘 要:《義務教育數學課程標準》提出:教學活動必須建立在學生的認知發展水平和已有的知識經驗基礎之上。教師應激發學生的學習積極性,向學生提供充分從事數學活動的機會,幫助他們在自主探索和合作交流的過程中真正理解和掌握基本的數學知識與技能、數學思想和方法,獲得廣泛的數學活動經驗。因此,在實際教學過程中,教師應引導學生從學習主人翁的角度提出問題、理解問題,形成解決問題的一些基本策略,探索出解決問題的有效方法,體驗解決問題策略的多樣性,從而促進學生數學思維能力的發展,發揮學生的主體性,更有助于數學的建構性學習和學習方式的轉變,對促進學生的發展具有積極意義。

關鍵詞:問題意識;思維水平;提高

如何在教學實踐中培養學生的問題意識,提高學生的思維水平?我認為,一方面需要教師自身有較強的問題意識,能提出有一定層次性的問題串引發學生思考,引導學生自主探索,從不同角度認識問題,嘗試用不同的知識和方法解決問題。另一方面,要加強對學生思維的調動和認知的重組,要提高學生的思維水平,就應交給學生思維的“鑰匙”。教學中應避免幾乎所有的問題全部都來自教師事先的精心設計,而學生僅僅是問題的回答者,造成學生提問機會的缺失和提問習慣的缺失。眾多的研究表明,沒有問題的思維往往是膚淺的、被動的思維。思維的過程其實也是發現問題、推斷問題和解決問題的過程。我嘗試從以下幾個方面來培養學生的問題意識。

一、激發學生提問,活躍學生思維

數學教育家張孝達指出:研究開始于問題,問題產生于情境。設計一個好的情境和問題是激發學生提問興趣和發現提出數學問題的關鍵。而教師則需要營造優良的教學氛圍,鼓勵學生質疑問難。學生天生好奇心強,如果能啟發誘導學生積極思維,發表獨特見解,定能使學生提問的勇氣和興趣倍增。對學生抱著歡迎質疑、歡迎爭論、允許出錯、允許保留的態度,學生就不會對提問有所顧忌。

另一方面,要打破學生對教師絕對權威性的認識,讓學生敢于質疑,敢于提問,敢于刨根究底。開學初,我曾注意到新接班的學生在課堂上不喜歡發言,課堂氣氛不活躍。后來了解到學生并不是因為不懂,而是怕說錯。為了讓學生敢于發言,我故意設計了一個錯題。在分析的過程中,學生發現了錯誤,并很自信地闡述了正確的解法。他的發言贏得很多同學的共鳴,也激發了他們發言的欲望。我發現在這樣的學習氛圍中,學生不但學會了認真聆聽別人的發言,也激起了他們表現自己想法的勇氣,真正調動了學習的積極性。慢慢地,他們喜歡發言了,課堂的互動狀況逐步好轉,學生的思維也隨之越來越活躍。

二、層層鋪設提問,開啟學生思維

由淺入深的問題串的設置,是搭起學生學習的階梯,能引發學生自主探究,從而起到開啟學生思維、突破教學難點的作用。

我曾在講評習題的過程中作過如下嘗試:

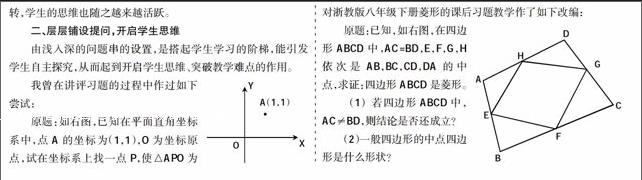

原題:如右圖,已知在平面直角坐標系中,點A的坐標為(1,1),O為坐標原點,試在坐標系上找一點P,使△APO為等腰三角形,這樣的點P共有多少個?

如果讓學生直接完成此題,難度較大,學生往往不能考慮到所有情況,因此我安排了如下幾個問題:

(1)頂角為45°的等腰三角形的底角度數是多少?

(2)底角為45°的等腰三角形的頂角度數是多少?

(3)有一個內角為45°的等腰三角形的另外兩個內角的度數是多少?

(4)已知等腰三角形的一個內角,則另外兩個角的度數一定確定嗎?

(5)已知一邊和一個內角,能確定多少個等腰三角形?

(6)已知等腰三角形的一個外角是45°,則其3個內角為多少度?

(7)已知等腰三角形的一個外角是135°,則其3個內角為多少度?

(8)直線l上有一個點O,線段OA=,OA與l的夾角為45°,試在l上確定點P,使△APO為等腰三角形,這樣的點P共有多少個?

通過以上八個問題的解答,學生大多數能完整地解答原題,并在解決問題的過程中形成了主動探索和積極提問的意識。其中有一個學生在思考后提出:

變式:若原題中的A點的坐標改為(,1),則這樣的P點有多少個?

他不但給出了作圖的方法,而且詳盡地求出了各P點的坐標,師生不由為其鼓掌。我也意識到,這堂課不但效率高而且真正實現了開啟學生思維的目的。

三、變通求活問題,優化學生思維

我們常說很多數學題“萬變不離其宗”。書本上的很多例題都具有較強的靈活性和較大的“挖掘”價值,我們將其作資源適當利用,注重一題多解和一題多變,可使學生的知識結構網格化、有序化,從而獲得最佳的思維途徑。這不僅有助于學生創造性思維的培養,也有助于拓寬學生的思維,達到優化思維的目的。例如,我對浙教版八年級下冊菱形的課后習題教學作了如下改編:

原題:已知,如右圖,在四邊形ABCD中,AC=BD,E,F,G,H依次是AB,BC,CD,DA的中點,求證:四邊形ABCD是菱形。

(1)若四邊形ABCD中,AC≠BD,則結論是否還成立?

(2)一般四邊形的中點四邊形是什么形狀?

(3)中點四邊形的形狀與原四邊形的哪些量有關系?

(4)順次連接等腰梯形的各邊中點,所得的四邊形是什么形狀?

(5)順次連接對角線互相垂直的等腰梯形的各邊中點,所得的四邊形是什么形狀?

通過以上幾個問題,學生弄清了問題的本質,一定程度上做到了舉一反三,融會貫通,也有效地鍛煉了學生的思維。

四、拓展深化問題,提高思維能力

縱觀這幾年的中考試題,有許多直接取自教材,有的則是教材例題或習題的改編、延伸和拓展。所以,我們在選擇例題時,應優先考慮課本,對課本題適當拓展、演變,使其源于教材,卻高于教材。endprint

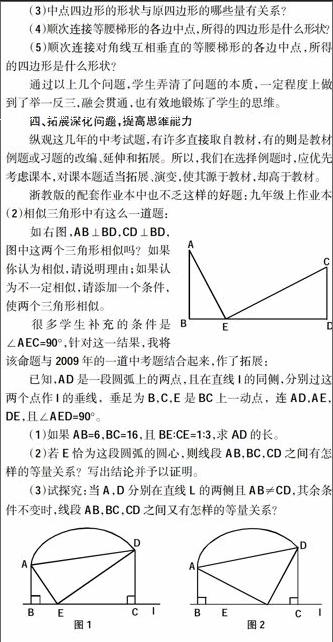

浙教版的配套作業本中也不乏這樣的好題:九年級上作業本(2)相似三角形中有這么一道題:

如右圖,AB⊥BD,CD⊥BD,圖中這兩個三角形相似嗎?如果你認為相似,請說明理由;如果認為不一定相似,請添加一個條件,使兩個三角形相似。

很多學生補充的條件是∠AEC=90°,針對這一結果,我將該命題與2009年的一道中考題結合起來,作了拓展:

已知,AD是一段圓弧上的兩點,且在直線l的同側,分別過這兩個點作l的垂線,垂足為B,C,E是BC上一動點,連AD,AE,DE,且∠AED=90°。

(1)如果AB=6,BC=16,且BE∶CE=1∶3,求AD的長。

(2)若E恰為這段圓弧的圓心,則線段AB,BC,CD之間有怎樣的等量關系?寫出結論并予以證明。

(3)試探究:當A,D分別在直線L的兩側且AB≠CD,其余條件不變時,線段AB,BC,CD之間又有怎樣的等量關系?

通過對這個問題的探究,學生意識到中考題源于我們平時的基本圖形,我們要學會構圖,學會利用常見圖例中的結論。

五、共同探討問題,挖掘思維潛力

師生共同探討問題是我一直遵循的一條原則,所謂教學相長,也告訴我們課堂不應該是一個人的課堂。而事實也證明,唯有和學生一起思考,才能真正了解學生,幫助學生。在教學《全等三角形判定》這一內容時,我設置了以下幾個問題:

(1)說明兩個三角形全等至少需要幾個邊、角相等的條件?

(2)只給一個條件(邊或角相等),大家畫的三角形一定全等嗎?

(3)給出兩個條件時,大家所畫的三角形一定全等嗎?

在安排了小組討論后,各組積極發表見解,師生共同總結得出兩個條件的三種情況:兩邊、兩角、一邊一角。師生一同實踐驗證各種條件所畫的三角形是否一定全等。

(4)給出三個條件時,大家所畫的三角形一定全等嗎?

在(3)的討論基礎上,學生自行得出三個角不能判定兩個三角形全等。

通過以上幾個問題的合作探究,師生之間的交流與互動達到了很好的效果,不但起到了促進大家積極思考、探究全等條件的過程,而且學生在學習的過程中體會到了研究問題的方法,提高了自我分析和自我反思的能力,使思維在碰撞中產生燦爛的火花!

以上是我在教學實踐中培養學生的問題意識方面所作的幾點嘗試和體會,我一直深信,通過培養學生良好的問題意識,可以開拓學生思維的廣闊性,增強思維的靈活性,促使學生更主動也更有創造性地學習數學,從而大大提高學生學習數學的效率。

編輯 張珍珍endprint