通過一則案例分析國際貿易術語的適用性問題

[摘要]通過對一則外貿公司出口的真實案例進行分析,對目前外貿行業和企業中存在的《國際貿易術語解釋通則》與實際業務操作不符的情況進行廣泛的市場調研,并基于統計數據,從外貿公司規模、企業性質、員工知識結構等方面分析造成目前我國外貿行業出現該情況的主要原因,并建議加快培養懂得外貿行業規范的專門人才,以有力支持我國外貿行業持續健康發展。

[關鍵詞]案例;國際貿易術語解釋通則;國際貿易實務

[中圖分類號]F7404[文獻標識碼]A[文章編號]2095-3283(2015)01-0010-03

[作者簡介]夏冰(1982-),男,黑龍江肇東人,國際貿易教研室主任,講師,碩士,研究方向:國際貿易。

[基金項目]海南省教育廳高等學校科學研究項目教育教學改革類一般項目“基于工作過程導向的高職國際貿易課程開發與實踐”(項目編號:Hjjg2013-68)的階段性研究成果。2013年4月,廣州裕航國際貨運代理有限公司與國外客戶簽定了一份使用CIF貿易術語制定的運輸合同。該合同條款中規定:

PRICE TERM:“USD 2000 CIF PER M/T NEW YORK CITY” INSURANCE TERM:“INSURANCE TO BE EFFECTED BY THE BUYER FOR 110% OF INVOICE VALUE AGAINST FPA AS PER OCEAN MARRINE CARGO CLAUSES OF THE PEOPLES INSURANCE COOF CHINA DATE 111980”SHIPPMENT:“DURING CARRIAGE BY THE SELLER FOR FCL-DOOR”。

這樣一個簡單的條款在簽訂之后引發了爭議,其中貿易術語的使用成為了爭論的焦點,對于CIF貿易術語的使用引起了雙方當事人的爭議。

CIF術語是國際貿易中最常用的三大貿易術語(FOB、CFR、CIF)之一,該貿易術語在《2010國際貿易術語解釋通則》(以下簡稱《2010通則》)中是這樣規定的:“賣方負責把貨物交到指定的船上,并承擔貨物裝上船為止的一切費用和風險,并且賣方負責運費和保費。”

一、案例爭議解析

案例中對于CIF貿易術語的使用與《2010通則》的規定顯然是有出入的,主要體現在以下幾個方面:

(一)關于購買保險當事人的爭議

無論是《2000通則》的13個貿易術語,還是《2010通則》中的11個貿易術語對買賣雙方購買保險都是有明確規定的,CIF貿易術語是一個典型的由賣方來購買保險的貿易術語,而合同中出現的卻是由買方購買保險,是合同錯還是《通則》錯誤,這是該案例最大的爭議所在。

如果從表面上來分析,合同里規定買方購買保險與《2010通則》不符,肯定是合同錯誤。很多人都持該種觀點,實際上則不然。在分析哪一個正確時有一個基本前提,就是要對《2010通則》的性質有一個深刻的認識。所有的國際貿易文本一般可以分成兩大類:一類是國際貿易公約,一類是國際貿易慣例。對于國際貿易公約,從性質來進行劃分相當于法律,因此具有極強的法律強制性,比如《聯合國國際貨物買賣合同公約》就屬于此類文本。而對于國際貿易慣例而言,與國際貿易公約的最大區別在于其沒有法律的強制約束力,可由買賣雙方自行決定遵守或不遵守,完全取決于對自身的有利程度,如果不想遵守該慣例中的部分條款,當事人可以把該內容寫進合同中。合同與慣例相比,合同的強制力要高于慣例,所以慣例中的一些條款如果與合同中規定的某些條款不相符,應該按照合同的條款來執行。

尤其在有些特殊情況下,比如賣方投保遇到了困難,可以委托買方進行投保,如果是委托買方,那么保險就由買方來購買,但是保險費卻是由賣方來出,這樣的前提下就會出現CIF貿易術語,但是屬于買方購買保險的情況。另有一種觀點認為,既然是買方買保險為什么不選擇CFR,CFR貿易術語雖然是屬于買方購買保險的貿易術語,但是從貿易術語的價格構成上來說,卻不能解決上面列舉的賣方委托買方保險的情況(價格構成要體現賣方付運費),這正是《2010通則》在該方面體現出的不足。類似的,對于FOB貿易術語,雖然規定由買方購買保險,但是如果買方投保有困難的話,也可以委托賣方購買保險,兩者是同樣的道理。

因此,在上述案例的CIF貿易術語中,雖然《2010通則》規定CIF貿易術語應該是由賣方來購買保險,但是合同中規定買方購買保險,應該依據合同來執行。

(二)關于是否購買保險的爭議

在《2010通則》中所規定的所有貿易術語里都指定一方購買保險,要么買方,要么賣方,但是在國際貿易實務中卻有一些特殊情況。

保險費和運費是國際貿易實務中最重要的兩個費用之一,但是保險費和運費不同有其自身特殊性,運費是買賣雙方之中一定有其中一方需要支付給承運人的,但是保險費不同,保險是屬于防患于未然的,如果雙方對運輸過程中出現問題的預期相同,如都認為在運輸過程中不會出現貨物損失和質量差別,或是出于降低成本的考慮,因此沒有必要購買保險,但是在《2010通則》中沒有任何一個貿易術語不需要雙方購買保險的,實際操作中就需要在合同中增加補充條款,這也是《2010通則》的缺陷之一,需要后續的版本進行完善和補充。

(三)關于運輸方式的爭議

本案例中使用的運輸方式是FCL-DOOR,即集裝箱運輸方式中的“場到門”業務。對于CIF貿易術語是否適用于集裝箱運輸本身就是有爭議的。

在《2010通則》中對每一個貿易術語都規定了適用的運輸方式,如有的適用于海運,有的適用于任何運輸方式。在本案例中CIF貿易術語屬于適用于海洋和內河運輸的貿易術語,但對于CIF貿易術語是否適用于多式聯合運輸存在爭議。endprint

集裝箱是典型的適用于多式聯合運輸的集合運輸工具。在集裝箱運輸過程中,必然涉及到多種運輸方式,如“門到門”業務,去收貨地取貨和去目的地送貨的過程要通過公路運輸,因此要涉及至少兩種運輸方式的多式聯合運輸。按照上述理論,CIF貿易術語不適合多式聯合運輸,也自然不能使用在集裝箱運輸上。但是在實際業務中,不論是不是多式聯合運輸,很多時候都采用FOB、CFR、CIF這樣的只適用于海洋運輸的貿易術語來代替FCA這樣的適用于任何運輸方式的貿易術語。

(四)關于合同性質的爭議

外貿合同按照性質可以分為裝運合同和到達合同,對于裝運合同而言,在合同的內容和條款中不能體現出到達時間,但是到達合同卻一定要體現出到達時間。在國際貿易實務中,有些情況下合同性質都是由該合同中使用的貿易術語來規定的,對于貿易術語來說,《2010通則》中E組、C組、F組都屬于適用于裝運合同的貿易術語,只有D組的貿易術語才適用于到達合同。在本案例中使用的CIF貿易術語是典型的適用于裝運合同的貿易術語。如果在合同中規定了具有類似于到達時間等涉及到目的港內容的條款,就容易引起爭議。往往對于這種爭議最常用的解決方法就是更改貿易術語。

二、《國際貿易術語解釋通則》中理論和實踐脫節問題

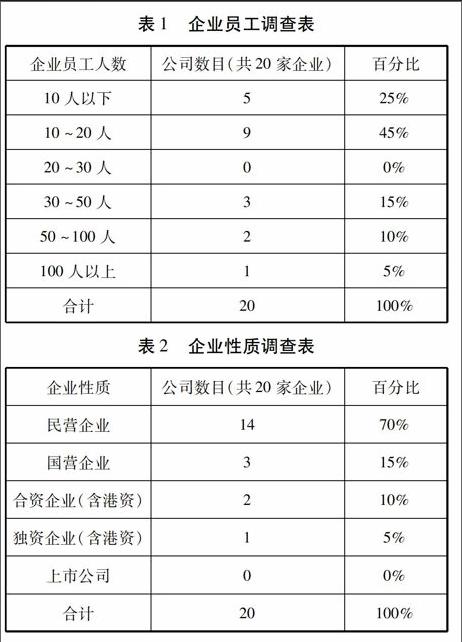

《國際貿易術語解釋通則》各個版本在幾十年的使用過程中已經在外貿行業深入人心,得到了企業的廣泛認可。然而,實際操作中也經常出現《國際貿易術語解釋通則》中的條款規定與實際業務不相符的情況。課題組針對此情況深入行業和企業進行廣泛調研,隨機選擇了20家外貿企業,對這些企業的性質和公司規模進行了抽樣調查,在對調查數據進行匯總和統計的情況下,得出如下結論:

(一)企業規模小,民營企業居多

通過該調查數據可以看出,在所調查的20家企業中,小型企業占絕大多數,20人以下規模的企業占總數的70%,而100人以上的企業則占很少一部分(見表1)。

在所調查的20家外貿企業中,70%是民營企業,而外資公司和國企只占30%,這也體現出我國外貿公司的結構現狀(見表2)。

(二)企業人員層次參差不齊

本次調查抽取了20家外貿公司,每個公司抽取一定人數,共計150人,進行調查。

表3企業員工專業調查表員工所學專業1人數1員工所學專業1人數1財務管理131碼頭操作實務18國際貿易實務191電子信息工程15國際商務1111商務英語123報關與國際貨運171日語14航海工程141俄語12經濟學131韓語11物流管理161文秘110企業管理1111計算機14工商管理191轉業軍人17會計141未接受過高等教育14電子商務181其他17合計1150通過表3可以看出,由于外貿行業的從業人員成分復雜,基本上涵蓋了大部分專業,甚至還有很多公司的從業人員沒有受過正規的高等教育,或者沒有參加過正規的培訓,還有許多企業的管理人員也缺乏專業培訓。

三、建議

在外貿行業中,很多新入行的員工甚至在已經工作一段時間后卻連《國際貿易術語解釋通則》是什么都不是很清楚,更不用說讓這樣的員工講出里面的具體內容了。人的素質就決定了行業水平,隨著我國外貿業務量的持續增長,外貿地位的不斷提升,該行業的規范性和科學性必然會越來越受到重視,這也對外貿人才的培養提出了新的和更高的要求,只有加快培養懂得外貿行業規范的專門人才,才可以有力支持我國外貿行業持續健康發展。

[參考文獻]

[1]孫婧由一則案例看《INCOTERMS2010》中的“鏈式交易”[J]對外經貿實務,2012(11)

[2]朱念《2010國際貿易術語解釋通則》與2000版的比較分析[J]對外經貿實務,2011(5)

[3]徐小薇Incoterms 2010規范下國際貨物買賣合同當事人責任探析[J]國際商務研究,2012(6)

(責任編輯:喬虹)endprint