北京地鐵站域地下公共空間體驗性分析

胡 斌 蘇效杰 呂 元

(北京工業大學建筑與城市規劃學院 北京 100022)

北京地鐵站域地下公共空間體驗性分析

胡 斌 蘇效杰 呂 元

(北京工業大學建筑與城市規劃學院 北京 100022)

地鐵站域周邊地下公共空間建設和利用呈現功能復合化、交通流線一體化、空間形態多樣化、環境體驗人性化的趨勢。通過實地體驗和問卷調查,對商業聚集型、交通樞紐型、辦公聚集型這3類北京地鐵站域地下公共空間的業態布局、聯結方式、安全防護、認知導向等方面進行體驗性分析,并歸納總結現有問題。提出地下空間一體化、地下停車系統共享化、步行系統整合化、環境導向精細化四方面優化策略,完善地鐵站域地下公共空間體系,使其朝著更加人性化、整體化方向發展。

地鐵樞紐;地鐵站域;地下公共空間;體驗性分析

1 研究背景

截至2014年底,北京地鐵共有18條運營線路,276座運營車站,總長527 km,預計到2020年,運營總里程將超過1 000 km。

一般以地鐵站為核心,半徑400~500 m范圍為受地鐵站輻射影響可步行到達車站的區域,稱為地鐵站域[1]。在地鐵站域范圍內的地下建筑中,具有開放性和公共性的空間可分為行政辦公、商業服務、文化體育、醫療衛生、交通停車等,為地鐵站域地下公共空間。

國內如同濟大學盧濟威教授領導的團隊針對上海地鐵站綜合開發的設計進行了詳細的描述[2];沈德耀等對上海已經建成的地鐵站域地下空間進行了空間類型的分析,并在此基礎上提出開發要點[3];天津大學連粉玲從城市設計的角度出發,對地鐵站域地上地下空間的整合進行研究[4]。國外如彼得·卡爾索普提出了以公共交通為導向的發展模式,即 TOD 模式,希望通過公共交通來引導土地利用和城市發展[5];尾島俊雄等建議城市建設者從交通、居住、通信、生態以及規劃等多方面,采用全面整合的設計理念來考慮城市地下空間發展[6]。

2 體驗性分析

體驗性分析本著以人為本的原則,通過體驗者的各個感官對被體驗者進行最直接的使用評價[7]。

2.1 分析目的

選取典型的地鐵站點,通過體驗性分析,對北京現階段地下公共空間的使用情況進行觀察與判斷,發現在使用地下公共空間過程中出現的問題,分析其原因并提出合理的設計方法。

2.2 分析對象選取

目前,北京共有換乘車站42座,其中位于地鐵10號線環形之內的換乘車站客流較多,是城市軌道交通中的樞紐站點。筆者根據其站域主導功能,將站域類型劃分為商業聚集型、交通樞紐型、辦公聚集型,選取3個典型站點進行分析,其位置如圖1所示。

圖1 調研對象分布

1) 商業聚集型,典型站點為海淀黃莊站。它是4號線與10號線的換乘車站,與北側的4號線中關村站同處中關村商圈,人流量巨大。兩站的地下公共空間較近,故將此兩站點統合起來進行體驗分析。

2) 交通樞紐型,典型站點為東直門站。它位于東直門交通樞紐,2、13號線、機場線交會于此,是北京地鐵樞紐站中少有的三線換乘車站,其周邊商業分布密度較高。

3) 辦公聚集型,典型站點為朝陽門站。它是2號線與6號線的交會車站。地鐵站與朝陽SOHO、銀河SOHO、凱恒中心等寫字樓群地下空間聯系密切,形成以辦公空間為主導的地鐵站域綜合體。

2.3 分析方法與內容

第一階段(主動觀察):對地鐵站域地下公共空間主動觀察,內容包括業態布局、聯結方式、空間特征、安全防護、商業活力、認知導向等方面。

第二階段(訪談考察):對地鐵站域使用群體進行訪談,通過問卷及訪談的形式,選擇工作日及雙休日各一天,分別在4個車站內進行。內容包括以下幾方面:

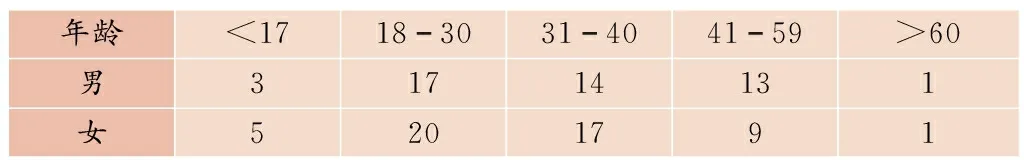

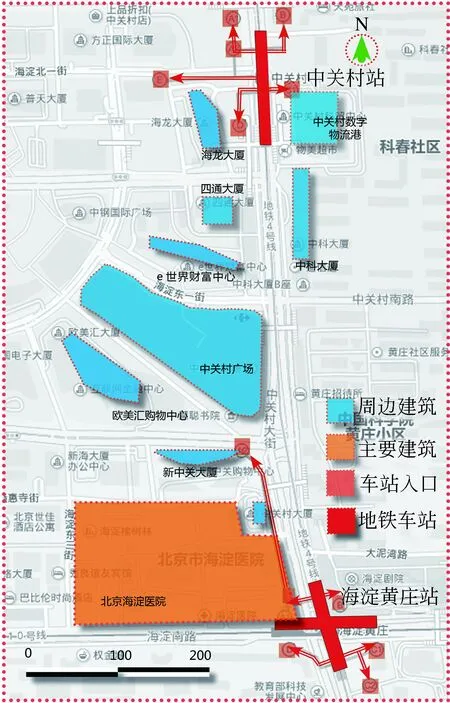

1) 人群基本信息,包括性別比例、年齡分布、職業類別、基本交通工具等,見表1、2;

表1 使用者年齡比例

表2 到達地鐵站交通工具

2) 對已經與地鐵站進行整合的商業地下公共空間的體驗反饋;

3) 對地下空間的指示標識、通用設計領域、換乘距離、空間認知等的具體評價;

4) 對是否進行地鐵站域內地下公共空間整合設計的認知。

2.4 車站體驗分析

2.4.1 海淀黃莊站與中關村站

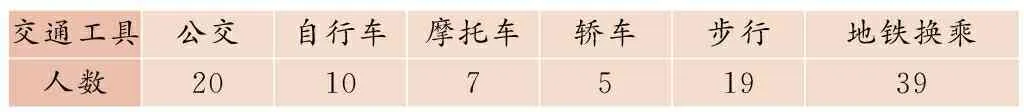

1) 主動觀察。海淀黃莊站周圍有海淀醫院、人民大學出版社等單位。中關村站連通道路兩側的地下公共空間,包括海龍電子商城、科貿電子商城、中關村電子購物中心等。站域區位如圖2所示。

圖2 海淀黃莊站域區位

海淀黃莊站A2口設立在新中關大廈門前,乘客要通過長達277 m、高差約6 m的地下通道,才能進入新中關購物中心。站域內地下商業的使用狀況良好,出口處稍顯擁擠。中關村站與周圍電子商城直接接駁,增加了人流量,提高了商業活力,方便了消費人群,但在空間品質上并不令人滿意。兩地鐵站周邊地下空間適用類型可以互補,但現在業態布局松散,沒有聚集效應,連接方式為后期加入的長廊式,空間形式單一。

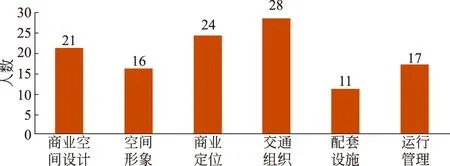

2) 訪談考察。大部分使用者認為地下商業方便了自己的生活,見圖3。從商業聚集型站點的屬性特點來考察,大部分受訪使用者認為“交通組織”、“商業定位”、“商業空間設計”這3方面需要加強,見圖4。使用者常會被指示牌誤導,感到不便;中關村廣場的地下商業定位為日常生活、生活需求等,稍有偏差;在整個站域內的地下公共空間中缺乏提高空間舒適性的專業設計。

圖3 地下商業對受訪者生活的影響

圖4 地下商業空間需要加強的方面

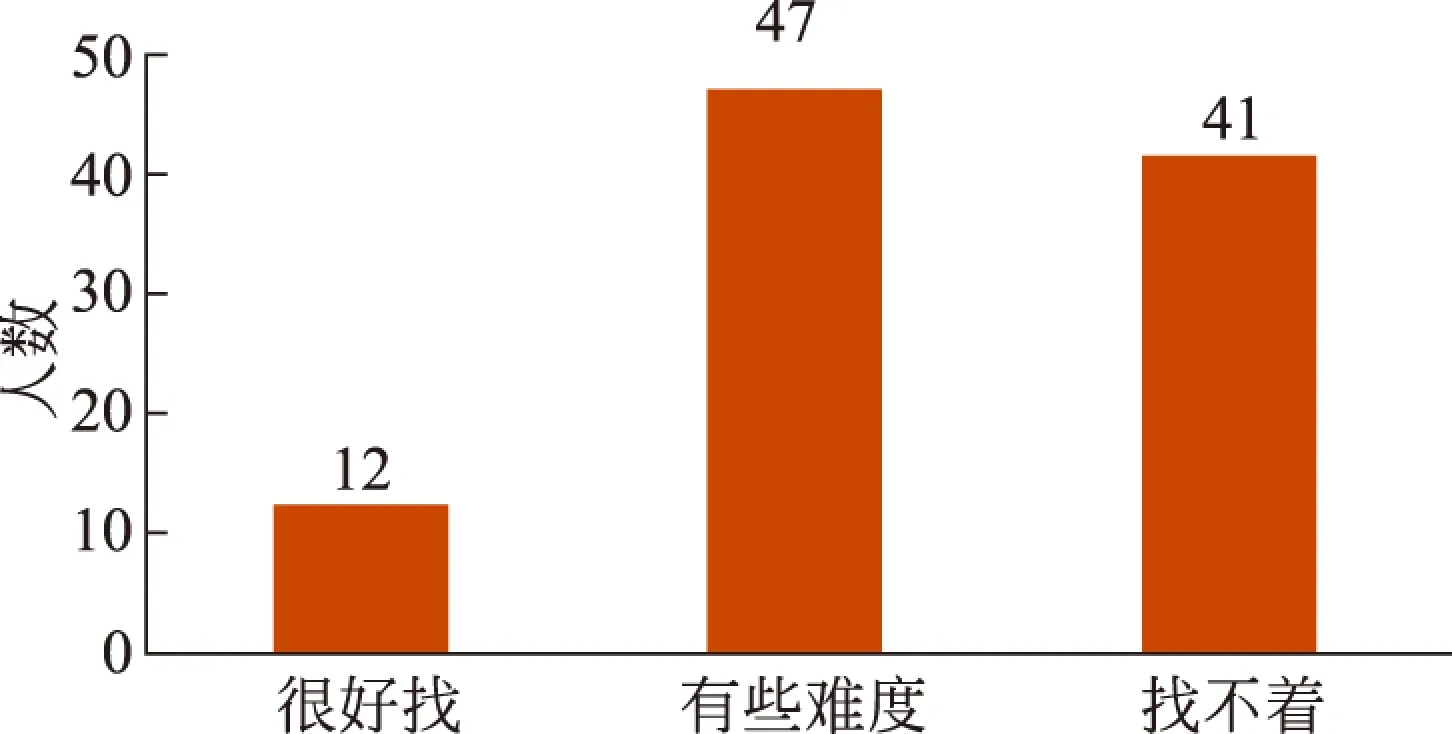

體驗人群在對消防疏散設施識別的調研中,大部分人群認為較難尋找疏散設施,見圖5。指示不明、位置閉塞、使用率低、難以到達為主要原因。

圖5 對疏散出口的識別

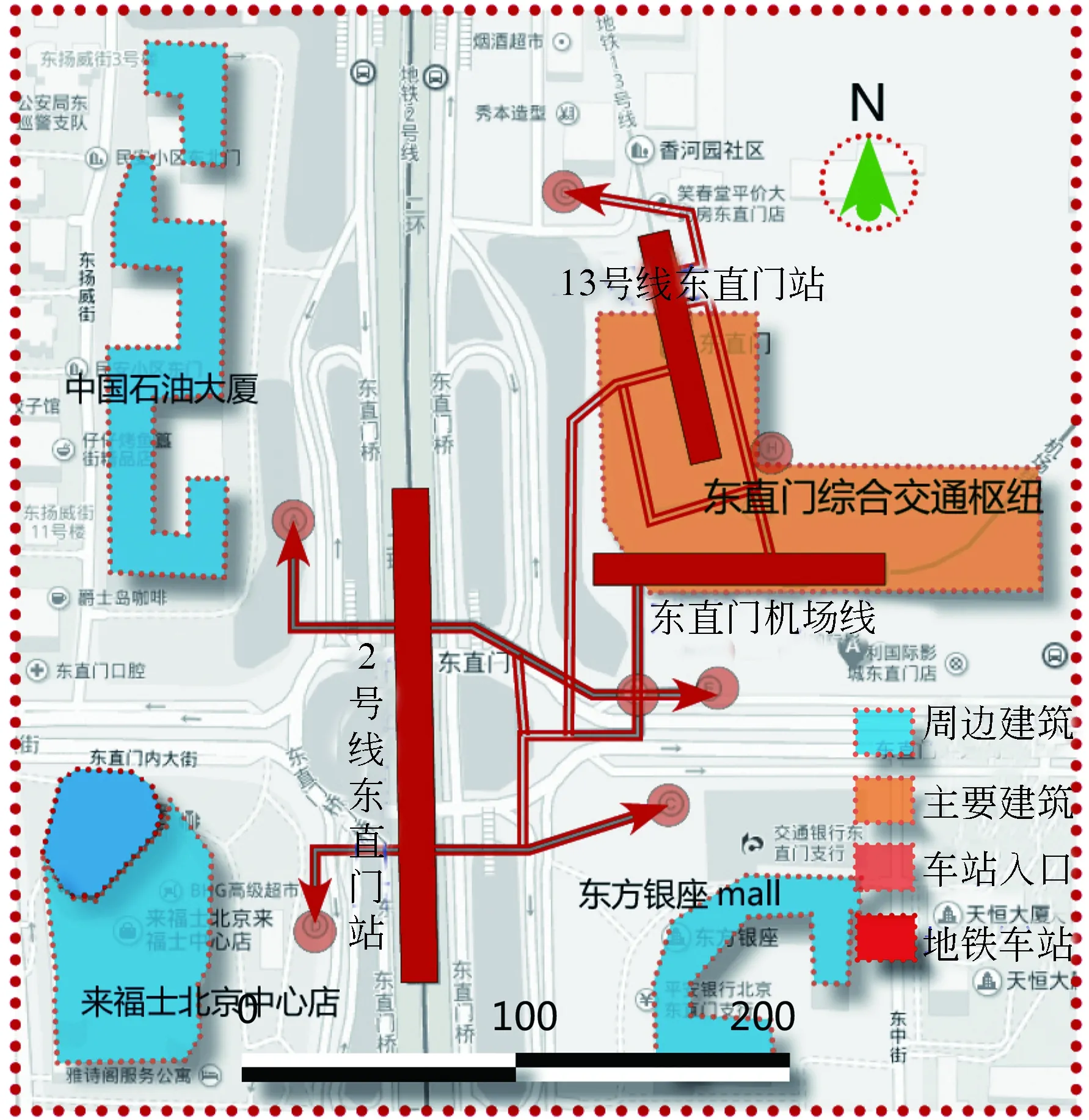

2.4.2 東直門站

1) 主動觀察。東直門站域區位如圖6所示,地下公共空間商業多為超市或餐飲,布局屬圍合式、封閉式,也有與上層空間直接聯系的商業中庭,使得地下空間更為開放,其與地鐵站通過線性走廊聯系。

圖6 東直門站域區位

東直門站提供了一個方便市民使用的綜合交通站點,規范了區域公共交通秩序,還建有美食廣場、快餐店、ATM機、查詢指路屏等綜合配套設施,設置了座椅供往來乘客臨時小憩,服務十分人性化,但整個站域內地鐵到公交換乘的距離仍然過長,配套設施設置的位置有待優化。

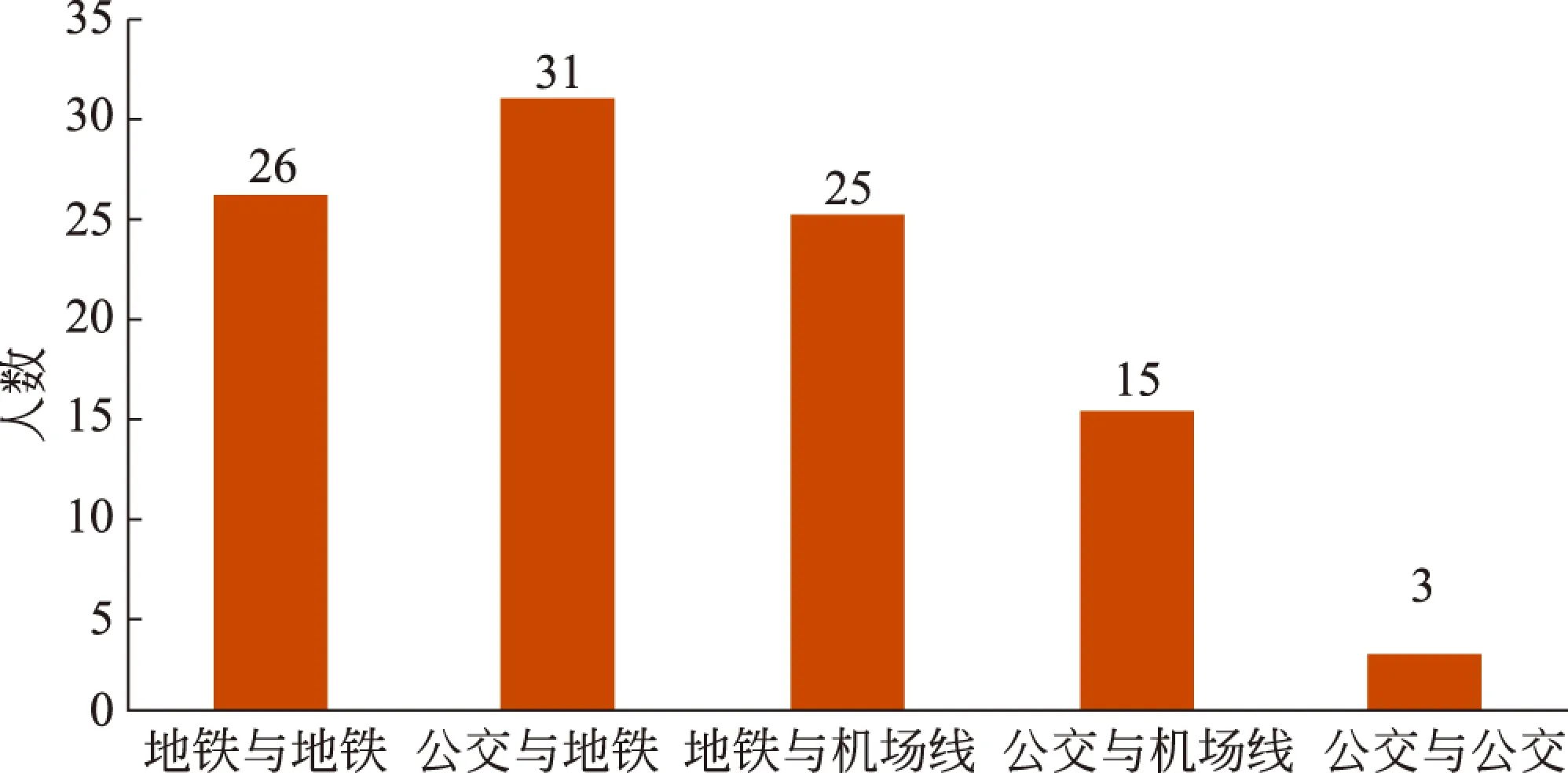

2) 訪談考察。作為交通樞紐站點,換乘功能是其核心功能。在整個樞紐站域內換乘效率較低的方式選擇中,地鐵與地鐵、公交與地鐵、地鐵與機場線的換乘飽受詬病,見圖7。地鐵站點之間以及地鐵到公交樞紐的換乘距離過長,豎向移動過多為主因。

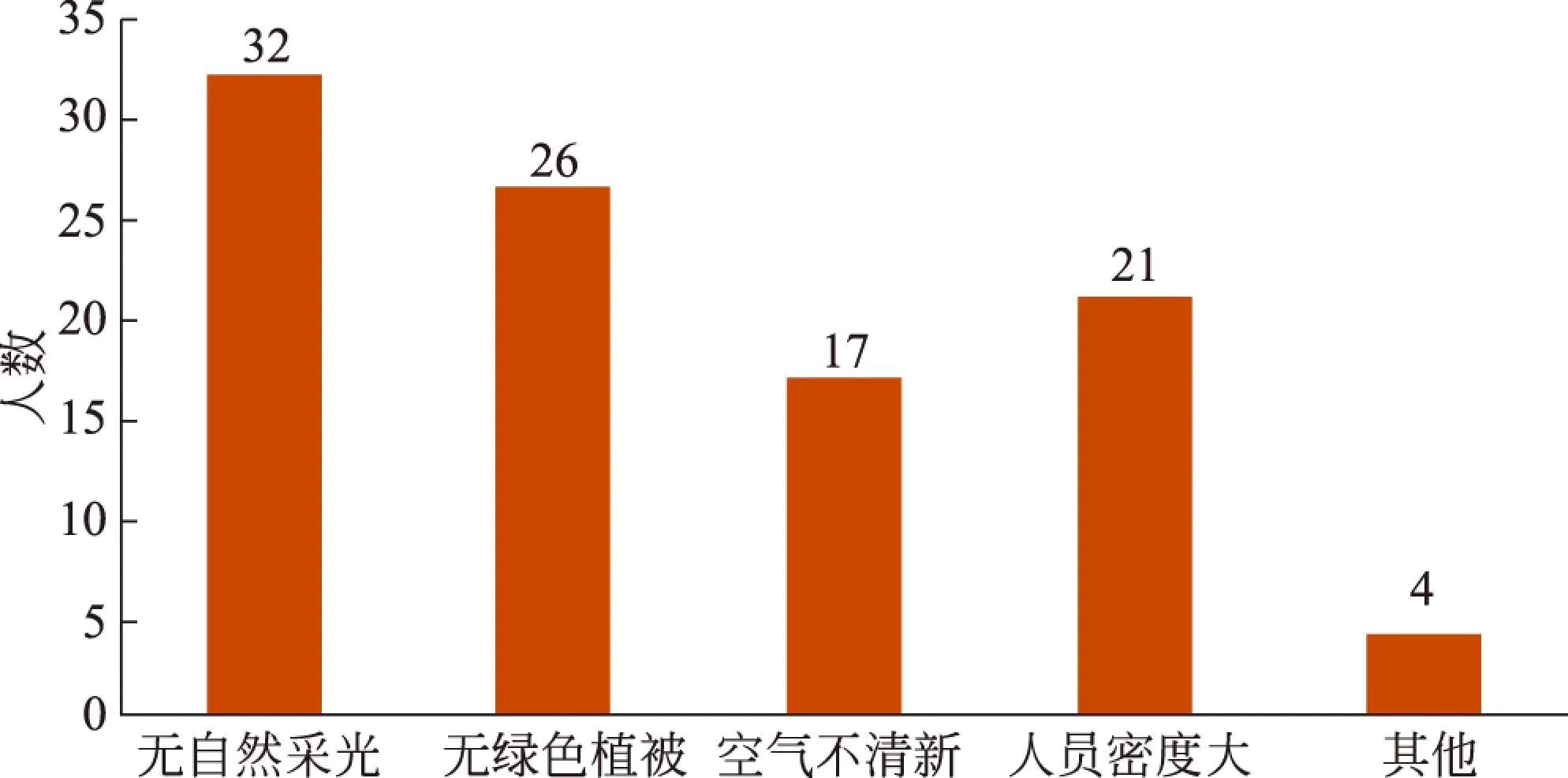

車站內部換乘大部分在地下空間完成,地下公共空間的品質影響公共設施的使用評價。人群對“在地下公共空間感到不適的主要原因”的選擇體現出使用者對于地下公共空間自然采光、綠化景觀、人員密度的訴求較多,見圖8。東直門站周邊商業網點大部分是后期逐步完善與聚集的,因此地下商業與地鐵站的聯系只能采取線性的直接聯系,不利于商業開發,空間品質也很難提高。

圖7 換乘效率較低的換乘方式

圖8 對地下公共空間感到不適的因素

2.4.3 朝陽門站

1) 主動觀察。朝陽門站域區位如圖9所示。區域內朝陽SOHO是規模最大的辦公綜合體。 朝陽SOHO共三期工程,其地下1層商業與朝陽門地鐵站相連。地下公共空間的商業業態是以中部為街道、兩邊為店鋪的商業街形式展開的,周邊有眾多的大型國有企業、政府機關的聚集,形成了濃厚的商務氛圍。

圖9 朝陽門站域區位

圖10 地下商業街

通過地下商業街,多棟辦公建筑形成了有效整合,其一、二期辦公樓的人群可通過交通核直接通往地下1層選擇公共交通,或進入地下2層停車場,真正實現了辦公與交通系統的無縫接駁、人車分流,緩解了交通壓力。整個地下公共空間是統一規劃設計的,所以其與地鐵站接駁十分順暢,尺度宜人,空間品質較高,見圖10。

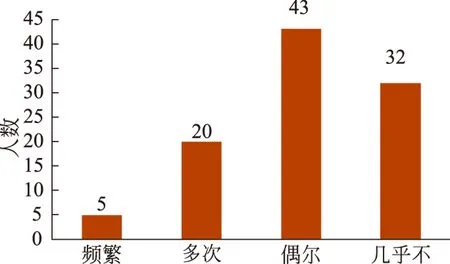

2) 訪談考察。使用人群對與地鐵站相聯系的地下商業的使用頻率是比較高的,見圖11。因其采用“分割出售”的商業地產開發模式,導致該項目難以統一經營管理,難以引進大型主力店、品牌店,商業規劃缺乏整體性,導致商場經營雜亂,入住率不高。

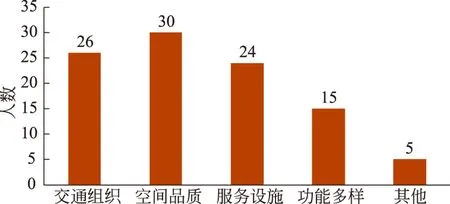

朝陽門站地下公共空間的設計十分出色,人群對空間品質、交通組織、服務設施、功能多樣的滿意程度較高,見圖12。朝陽門站地下空間的入口為下沉廣場,內部空間收分自然、變化豐富,其在與地上建筑聯系方面有豐富的空間變化,最大限度地引入了自然光,提升了空間品質。下沉廣場受到了周邊居民的歡迎,形成一個可以在晚上開展休閑活動的場所。

圖11 配套商業使用頻率

圖12 對地下空間系統的最滿意因素

3 主要問題及優化策略

3.1 主要問題

1) 一體化開發程度偏低。如商場地下公共空間與樞紐站未能同時開發,設計不同步,只能以長廊的方式線性接駁,沒有太多空間變化余地,不能更好地引導人流進入商場。

2) 空間多元化程度較低。與地鐵站接駁的地下公共空間多為商業空間,而與地下停車場等其他功能空間的整合設計較少出現。

3) 換乘效率較低。部分車站換乘距離太遠,時間太長,導致線性通道增多、地下空間利用率低、空間與環境品質下降等諸多問題。

4) 標識體系不完善,消防疏散路徑認知難度大。地下公共空間的識別認知復雜,缺少導向標識引導客流,易造成識別錯誤。消防疏散路徑在地下空間往往被隱藏或到達路徑不夠簡便,存在巨大的消防安全隱患。

3.2 優化策略

3.2.1 地下空間一體化設計

地鐵站域地下公共空間的一體化設計,是指在設計之初就把軌道交通和周邊建筑視為一個整體,合理安排交通和其他功能,并在進行獨立設計時為彼此留好銜接端口和空間[8]。一體化設計可以節約成本,使商業利益最大化,加快新建地鐵站周邊配套設施的完善速度,是基礎設施建設與商業開發互利共贏的方法。

圖13 常營地鐵站設計效果

常營地鐵站是北京首個真正意義上實現軌道交通、市政道路及大型城市商業空間一體化開發的站點。在該設計中,既優化了地鐵出站口與商業結合部分的空間,其流線優化設計,采用多種路徑選擇方案,又將大量人流引入商業經營現場,見圖13。

3.2.2 地下停車系統共享化設計

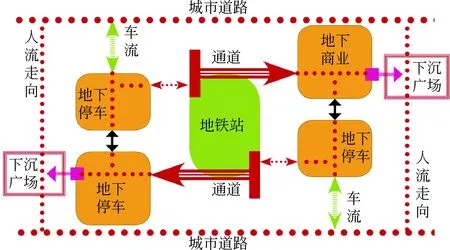

地鐵站為城市重要節點,將市中心的地鐵站周邊地下停車場整合起來能夠使停車更加方便快捷,利于統一管理,減輕地鐵站周邊的交通壓力[9]。在北京四環以外的地鐵車站,為生活在城市周邊的市民進入四環內工作、學習的重要樞紐,在此很多使用者都由個人交通轉為城市公共交通,所以其與公共停車場整合,能夠減輕市內交通壓力,方便市民出行。地下停車場與地鐵站的整合設計,大多通過兩者之間的商業空間進行間接接駁,實現商業利益的最大化,如圖14。

圖14 北京地鐵站域地下公共空間基本模式

3.2.3 步行系統整合設計

地下步行系統是將各個地下空間聯系起來的紐帶,其以地鐵站為核心,向周邊各種功能地下空間進行擴散,增加地下公共空間的吸引力。

地下步行系統首先提供步行交通功能,但是當地下通道長度超過50 m時,狹長地下通道的單純交通功能會給人帶來負面效應,從而導致地下空間的使用率下降。因此在保證功能需要的同時,適當加寬通道,把一些商業、休閑設施與其結合,既能將人流吸引到地下,又能充分發掘這些人流潛在的商業價值。

3.2.4 環境導向精細化設計

在地下空間內,方向識別非常困難,有特點的內部空間設計能夠使使用者非常清晰地辨識內部空間。 應建立明確的分級導向系統,環境導向應該分層次以明確導向目標。例如,在功能不同的區域外墻面上涂刷區分度明顯的鮮艷顏色來大致區分出一個層級,然后在大的功能區塊中以地面鋪裝、建筑小品、頂面裝飾等再區分下一個層級。在不同區塊之中,類似的功能應該有相似的導向設計,這樣可使目標功能一目了然。使用人群了解一個特定功能的導向設計便可在整個空間中通用識別,方便導向與疏散[10]。

4 結語

城市軌道交通站點地下空間的開發利用涉及城市的整體開發,投資巨大,其一旦建成,再次開發會相當困難,所以在未來的地鐵站域地下公共空間整合設計中,應該更注重與周邊地區統一、同步、協調的開發。

[1] 邊經衛.大城市空間發展與軌道交通[M].北京:中國建筑工業出版社,2006.

[4] 連粉玲.地鐵站域地上地下空間整合設計初探[D].天津:天津大學,2008.

[5] (美)卡爾索普.未來美國大都市:生態·社區·美國夢[M].郭亮,譯.北京:中國建筑工業出版社,2009.

[6] (美)吉迪恩· 格蘭尼,(日)尾島俊雄.城市地下空間設計[M].許方,于海漪,譯.北京:中國建筑工業出版社,2004.

[7] (美)約瑟夫·派恩B,詹姆斯 H,吉爾摩.體驗經濟[M].夏業良,魯煒,譯.北京:機械工業出版社,2002.

[8] 韓冬青,馮金龍.城市·建筑一體化設計[M].南京:東南大學出版社,1999.

(編輯:王艷菊)

doi:10.3969/j.issn.1672-6073.2015.05.015

Analysis on Experience in Underground Public Space in Beijing Subway Station Domain

Hu Bin Su Xiaojie Lv Yuan

(College of Architecture & Urban Planning, Beijing University of Technology, Beijing 100022)

The present construction and utilization of underground public space surrounding the subway station is characterized by integration of various functions, convergence of traffic flows, diversified space forms and people-friendly experience. Through field experience and a questionnaire survey, the experience analysis was carried out on the underground public space of 3 types of Beijing subway station domains, that is, the station surrounded by commercial centers, the station serving as a transportation hub and the station surrounded by office buildings, from the aspects of business layout, connection mode, security protection and cognitive orientation, and so on.The existing problems were summarized and four optimization strategies were proposed, which include integration of underground space,sharing underground parking system, optimization of space for walking and refinement of surrounding guide signs, so as to improve the underground public space in subway station domains and develop it in a people-friendly and comprehensive way.

subway hub; subway station domain; underground public space; experience analysis

10.3969/j.issn.1672-6073.2015.05.014

2014-09-17

2015-01-05

胡斌,男,博士,副教授,院長助理,國家一級注冊建筑師,主要研究地下空間規劃與設計,binhu@bjut.edu.cn

國家自然科學基金項目(51108004);北京市自然科學基金項目(8132020)

U231.4

A

1672-6073(2015)05-0057-05