高校游泳課程教學改革與實踐——華南理工大學廣州學院的探索

梁榮發,劉 昕,張秀真

(1.華南理工大學廣州學院體育部;2.華南理工大學體育學院)

一、研究目的

廣東省中考體育自2014 年起將100 米游泳列為必考項目之一,極大地推動了游泳運動在中小學的普及和發展,對高校游泳教學產生了重大的積極影響。普通高校現行游泳課程已不能有效地解決中考體育新規帶來大學新生游泳基礎差異進一步增大、“吃不了”和“吃不飽”的學生兩極分化問題。本研究以此為契機,與時俱進開拓創新,提出優化游泳課教學的改革方案,探索更適合社會發展需求和符合高校體育發展方向的游泳課程新體系,旨在為高校游泳課程改革提供參考。

二、研究方法

1.文獻資料法

通過中國知網檢索2005 年~2014 年間與高校游泳教學相關的文獻,選取30 篇有代表性的文獻進行重點研讀,了解高校游泳教學改革研究的發展新動態。

2.問卷調查法

本研究對16 個游泳教學班656 名學生進行問卷調查,回收645 份,回收率為98.3%,有效問卷625 份,有效率為96.8%,為課題研究提供了背景材料和進一步分析問題提供了參考依據。

3.實驗法

對2013 學年~2014 學年度第一學期2012、2013 級16 個游泳教學班實行分層教學實驗,實施新的課程方案,做到因材施教,關注每一個學生的發展。

三、結果與分析

1.分層教學,因材施教

學生游泳基礎狀況問卷調查結果顯示:12%的學生不能自主漂浮,44%的學生能漂浮但不會換氣,28%的學生能連續游25 米以上。游泳課學生基礎差異大,統一教學的難度大,混合編班上課效果不理想是實施游泳分層教學的主要依據。本研究從三個方面推進分層教學:

(1)總體分層

體育課選課前,由教務員按2∶1 的比例設置基礎班和提高班,要求連續游泳25 米以上者可報提高班,不能游完25 米或無游泳基礎學生報基礎班。學生在規定的選課時間內根據自己的興趣、學習需求、游泳基礎自愿選報。在選課過程中還會出現兩種特殊情況:一是部分沒有游泳基礎的學生由于錯過選課時機,或沒有其他可選的項目,被迫選擇了游泳提高班;另一種是部分達到選報提高班要求的學生由于害怕得低分影響獎學金評選而報選基礎班。為消除上述兩種因素對教學改革的影響,教師在游泳課下水的第一次課組織全體學生進行摸底測試,通過目測重新篩查不符合選課要求的學生,并將他們轉至相對應的班級,確保各類學生能因材施教。

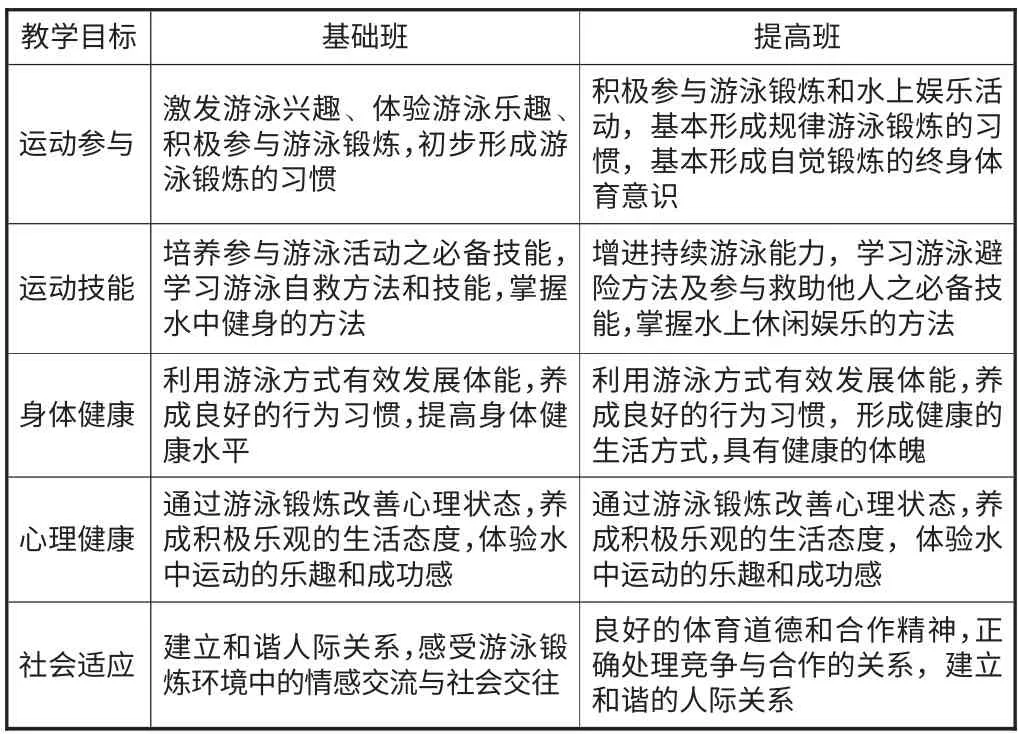

(2)目標分層

目前廣東高校開設的游泳課程基本上以傳授蛙泳、自由泳技術為主,在實際教學中教師往往偏重于強調技術動作的規范化、精細化而忽視了游泳的生存技能屬性和現實生活的娛樂需求。課題組一致認為游泳教學應圍繞游泳是一項生存技能,游泳服務于生活的目標開展教學改革。因此,基礎班的基本目標為自救,發展目標為水中健身;提高班的基本目標為活用,發展目標為水中娛樂。基本目標具有普適性,屬于基本知識、基本技能,發展目標具有挑戰性,屬于應用范疇,有較多的能力、智力含量。

表1 游泳班教學目標

(3)課堂教學分層

在對學生按游泳基礎實施總體分層后,同屬一層次的學生也還會有較大的個體差異。以基礎班為例,通過摸底篩查和第一節課學習情況的分析,教師進一步將學生分為三個層次:學習興趣濃,練習積極,領悟能力高,能自主漂浮或憋氣游的學生為A 層;不能自主漂浮但不怕水,愿意嘗試和接受教師指導,學習興趣、練習積極性和接受能力一般的學生為B 層;怕水、身體素質差、意志不堅定,消極厭學、調皮搗蛋、學習困難的學生為C 層。課堂教學分層是分層次教學的核心環節,針對不同層次的學生采取的教學策略是不一樣的。A 層學生減少基礎性練習,適當開展拓展性、綜合性練習,精講要領,加大針對性練習的量,定期、定時檢查,注意保持學生旺盛的學習欲望和注意力,讓學生在不斷的強化練習中鞏固動作。B 層學生要求講練并重,強調原理,增加基礎性練習,注意加強檢查、督促和反饋,注意發現學生的“閃光點”,多鼓勵、少批評,增加學習的動力。C 層學生要注意循序漸進,講清概念,降低難度,多講精練,體驗成功,減輕壓力,增強信心,點滴積累,不求多只求懂,不能放棄學習。

2.課程體系革新

(1)課程結構優化

為與分層教學相適應,教學時數與順序也應作出相應的調整。以基礎班為例,傳統的蛙泳教學在學生熟悉水性后為解決其腿部下沉這個問題,教師一般先教蛙泳腿,但學生在練習蹬腿時很怕喝水和嗆水,教學效果不理想。經過多次實驗發現,先教呼吸及呼吸與手的配合更符合學生的學習預期,更能減輕學生的心理負擔,同時讓A 層次部分會憋氣游的學生達到速成效果,為其他學生學習堅定信心樹立榜樣。在教學時數方面,縮減蹬腿、劃手等技術性動作教學的時數,相應增加熟悉水性、呼吸等基礎性練習的時數及水中趣味運動的教學時間。在知識體系方面,課題組將各知識點梳理整合成與分層教學相匹配的五大模塊,注重與生存、生活、生產的結合,注重體現游泳健身、娛樂、應用的功能與價值。

(2)教學內容的“新陳代謝”

目前游泳休閑娛樂在普通高校游泳課教學中極少應用,主要原因是:內容過于兒童化,不符合大學生的認知水平、學習預期和學習心理,學生積極性不高,參與程度低;學生水平參差不齊,組織困難,不適合大班教學;課堂沒有預留“娛樂”的余地。本研究開發的休閑娛樂模塊取材于生活,內容新穎,且趣味性、實用性強,在同類研究中都屬首創。如在基礎班,將學生最熟悉的陸上身體素質練習——俯臥撐、仰臥起坐遷移至水中,開發出水中俯臥撐和水中仰臥起坐,這在學生看來是很新鮮的。由于學生熟悉其形式,在老師的點撥下很快就掌握了要領,克服了鼻子進水的問題,對學生呼吸的學習起到了很好的輔助作用。

3.教無定法,貴在得法

(1)理論教學

普通高校開設的游泳課程存在著運動技術教育代替生存教育、健康教育和重生理輕心理、重實踐輕理論、重技術輕應用的傾向。問卷調查結果(表2)顯示,79%的學生是積極向上的,但學生課堂上表現出來的學習欲望、練習積極性與此不成正比,大部分學生處于被動等待的狀態,對接下來的學習感到迷茫和不知所措,甚至有點恐慌,這一切都源于學生對課程安排、價值認識的不清晰。教師要以學生的學習心理為切入點,通過理論講解適時給予疏導等。在教師的引導下,學生一改以往消極懶散之頹勢,學習熱情高漲,信心倍增,形成教師“樂教”、學生“樂學”的良好氛圍。

表2 對游泳課選課動機調查

(2)與隱性課程結合

隱性課程是一種“無師教學”“無課堂”“跨時空”的教育活動,它與終身體育一脈相承,對學生的體育行為起著隱蔽的潛移默化作用。由于游泳課極易受自然條件如雷電、臺風、寒流等影響,法定節假日、金工實習又占用了一定的課時,加之病假、事假,有部分學生下水練習的時間不到課程規定的一半,由此不難想象,要靠每周的2 個學時來達成教學目標幾乎是個不可能完成的任務。本課題將課外游泳鍛煉、游泳競賽、游泳學術講座、游泳社團活動列為游泳隱性課程。課外游泳鍛煉是游泳隱性課程的主要形式,為加強管理,課題組統一向學生派發考勤卡,學生在游泳池對外開放期間自費進入泳池進行游泳鍛煉或課外復習,練習完畢持考勤卡至管理員處登記蓋章。教師要求課堂練習即時評定不合格的學生每周參加課外游泳鍛煉不少于1 次,以加強和鞏固課堂教學的效果,期末視其學習效果和考勤次數酌情給予加分。

(3)啟發式教學

傳統游泳教學過于強調接受學習和機械訓練,教師的“填鴨式”“保姆式”教學使現代大學提倡的“自主、合作、探索”學習成為一句空話,學生也習慣“被動式”學習,教學效果差強人意。啟發式教學要求學生在教師的啟發和引導下,認真觀察,積極思考,經歷探究過程獲得知識與能力,掌握解決問題的方法,獲得情感體驗。啟發式教學在內容上應該強調“發現”,而不要把內容主動提供給學生,在形式上強調“自主探索”,培養鉆研精神。以基礎班為例,學生在掌握了漂浮與站立及呼吸動作后,教師故意“原地踏步”,“意猶未盡”的學生就會按捺不住,主動探索手與呼吸配合、蹬腿及配合游動作,教師找準學生的“閃光點”高調表揚,適當點撥輔導,學生學習更有動力和效率。除此之外,課堂教學還要留有“想、問、練”的余地,如提高班學生通過比賽實踐制訂出打手、拉人、持球超過5 秒、故意潑水等一系列助浮式水球比賽規規則;又如在穿著充氣式救生衣的情況下哪種游進方式速度最快?學生進行各種嘗試,最后得出結論:蛙泳腿爬泳手的游進方式速度最快。

4.教學評價優化

傳統游泳教學評價偏重于對學生掌握技術情況和身體素質情況進行一刀切定量評價,忽視了學生的個體差異、努力過程、進步程度、交流合作以及其他非智力因素的定性評價,使部分有基礎的學生不怎么努力仍能得高分,基礎差的學生再努力也難得高分,造成教學評價與課程目標脫節。為使評價與分層教學、隱性課程設置相適應,使評價更客觀、科學、合理、公平,本研究在對技術評定、身體素質進行定量評價的基礎上增加了定性評價。(1)進步度評價。實施分層教學是以承認學生之間的差異為前提,目的是為了盡可能地縮小差異。教師在教學實施之初以現行考核標準對學生摸底定級,期末再次進行測試,對學生進步程度作出評價。(2)發展度評價。教師每節課對學生進行課堂參與度、練習積極度、教學任務達成度、交流合作度作即時評定,對學生參加課外游泳鍛煉、游泳競賽、游泳學術講座、游泳社團活動等的次數、態度和效果酌情給予總評成績加分。(3)展示度評價。隱性課程的設置促進了學生個性的發展,非預期的學習結果顯著,使評價的范圍更廣,內容更多,這需要更開放、包容的評價方式。課題組創新性地設置了“游泳教學成果展”活動,學生在一個寬松的環境愉快地把盡可能多的學習成果現場表現出來,教師視其完成情況和效果酌情給予總評成績加分。定性評價雖然在實際操作中有一定難度,但其對教學效果產生的重大正面影響值得我們大膽嘗試。

四、結論

1.游泳課學生基礎差異大,統一教學的難度大,混合編班上課效果不理想是實施游泳分層教學的主要依據

本研究將《大學體育》分層次教學前期研究成果應用于游泳課教學,通過總體分層、目標分層、課堂教學分層改革,因材施教,使教師難教、學生無獲、課時效率低、效果差、學生不喜歡上游泳課的局面大為改觀。

2.通過教學時數、教學順序、知識體系的調整和新內容的開發,使課程結構與分層教學相適應

改革后的游泳課程結構突出基本知識、基本理論、新知識、新方法、新應用的特點,更貼近生活實際且趣味性、實用性強,可以較好地解決游泳“難教、難學、難練、難用”的問題。

3.教學方法改革重點在于“得法”,課程結構的調整及教學內容的更新必須要配套相應的教學方法

本研究通過理論教學、隱性課程、啟發式教學的改革實踐調動教師及學生的積極性,提高教學效率,培養學生終身體育意識、自主探索意識和創新能力,取得良好的教學效果。

4.本研究在傳統游泳教學“一刀切”式的定量評價基礎上,增加了進步度、發展度、展示度等非智力因素的定性評價,使教學評價與分層教學、隱性課程設置相適應,使評價更客觀、科學、合理

[1]梁榮發,張秀真.游泳課開展助浮式水球教學的探索[J].新課程學習,2015(01):188-189.

[2]汪波,周學榮,李慧萌“.陽光體育運動”視角下大學體育課程設置的困惑與反思[J].北京體育大學學報,2014,37(05):112-117.

[3]蘇利群.普通高校游泳教學現狀與改革思考[J].當代體育科技,2012,30(02):24-25.