植物戰霧霾

李振

碳排放增長過快導致大氣變暖,已經成為了國際社會關注的熱點。在綜合利用節能減排降低能耗、能源結構調整等多種方式之外,如何開展植物儲碳固碳,已經成為環保領域最關注的話題。

降低大氣中的二氧化碳已成為治霾通識,全世界都在探索碳捕捉技術,尋求一個容量巨大的新碳匯。

1992年,“碳匯”一詞正式出現在《聯合國氣候變化框架公約》之中。

碳匯是指從大氣中清除二氧化碳的過程、活動或機制,包括森林碳匯、海洋碳匯、草原碳匯、農業碳匯等。

其中,森林系統被認為是吸收、儲存二氧化碳的一大碳匯,植樹造林也正是國際上節能減排的通用做法之一。

中國的碳匯工作在2004年就已起步,國家林業局將廣西利用世界銀行生物碳基金開展的造林再造林項目作為碳匯試點實施。四川、云南相繼啟動碳匯試點工作。

目前,我國已批準北京、上海、廣東、重慶、湖北開展了碳排放權交易試點。但備受關注的森林碳匯交易市場一直較冷清。

本刊記者了解到,現在來購買碳信用指標的企業,大都是基于企業社會責任的自愿和公益行為。我國目前碳交易市場上,森林碳匯交易的問津者寥寥。

譽為“綠色黃金”的森林碳匯,是目前國際社會認可的應對氣候變化最經濟、最現實的手段之一。

有專家算了一筆賬,通過技術改造,實行減排二氧化碳,每噸成本約100美元,而森林碳匯每噸的成本則約為10美元。

但在中南林業科技大學教授雷學軍看來,工業化、城鎮化的發展,致使世界上森林面積逐步減少,森林碳匯必然受到影響,減碳能力弱化。而且樹木生長緩慢,因而增加森林碳匯并非除霾降碳的最佳選擇。

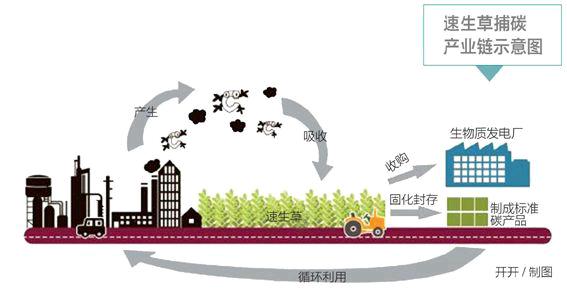

自2007年起,雷學軍開始研究捕獲大氣中二氧化碳的技術。他發現,若種植速生草本植物會具備更強的捕碳力,“這種速生草是非洲的狼尾草和象草多次雜交后產生的新品種。它是捕碳高手,吸收空氣中的二氧化碳的效率極高。”

經中國質量認證中心認證:一畝速生草一年能吸收和固化14噸二氧化碳,而一畝普通的森林吸收和固化的二氧化碳一年只有一噸左右。

“別看這種草像甘蔗一樣粗壯,它兩三個月能長四五米高,可以像韭菜一樣在被割掉后迅速長出,一年能長五六季。換算下來,其50年的生物質總量和碳儲總量,分別是相同面積森林的100到150倍。”雷學軍說。

“這種速生草能生長在比較貧瘠的土地上,耐高溫耐旱,生命力十分頑強。”雷學軍說,他的團隊已經研制出綠心二號、綠心三號等新品種,能夠完全適應灘涂、山坡、湖泊。