不同手術方式治療白內障對患者視覺功能和生存質量的影響

黃延波,許文敏,周廣莉

(揭陽市藍城區人民醫院眼科,廣東 揭陽 522000)

不同手術方式治療白內障對患者視覺功能和生存質量的影響

黃延波,許文敏,周廣莉

(揭陽市藍城區人民醫院眼科,廣東 揭陽 522000)

目的 比較不同的手術方式治療白內障對患者視覺功能和生存質量的影響。方法115例白內障患者參與了本次調查,其中60例接受超聲乳化吸除術,55例接受小切口囊外摘除術,分別在術前和術后1周采用視覺功能和生存質量調查量表對所有患者進行問卷調查,并比較兩組患者的調查結果。結果兩組患者術前總體視覺功能、總體生存質量,以及各維度的評分比較差異均無統計學意義(P>0.05),術后的評分與術前比較均有不同程度改善(P<0.05),但接受超聲乳化吸除術治療的患者術后的總體視覺功能、總體生存質量和各維度的評分均優于接受小切口囊外摘除術的患者,差異均有統計學意義(P<0.05)。結論兩種手術方式對白內障患者術后視功能和生存質量均有改善作用,但超聲乳化吸除術的改善程度更優于小切口囊外摘除術。

白內障;超聲乳化吸除術;小切口囊外摘除術;視覺功能;生存質量

白內障是我國首要的致盲眼病,隨著我國進入老齡化社會,其發病率呈逐年上升的趨勢。白內障可導致患者的視功能日益下降,影響生活、勞動、學習和日常自理能力,從而減低生活質量[1]。生存質量是個多維度指標,包括生理、心理、社會功能等多方面內容,是近年來所興起的一個綜合性臨床評價指標[2]。目前對白內障的治療主要為手術治療,對療效的評估缺乏統一的標準,但可以肯定的是,提高視功能和生存質量是手術的最終目的,也是醫患雙方所關心的治療結果[3]。為了評價不同的手術方式對白內障患者視功能和生存質量的影響,本研究對115例患者進行調查,現報道如下:

1 資料與方法

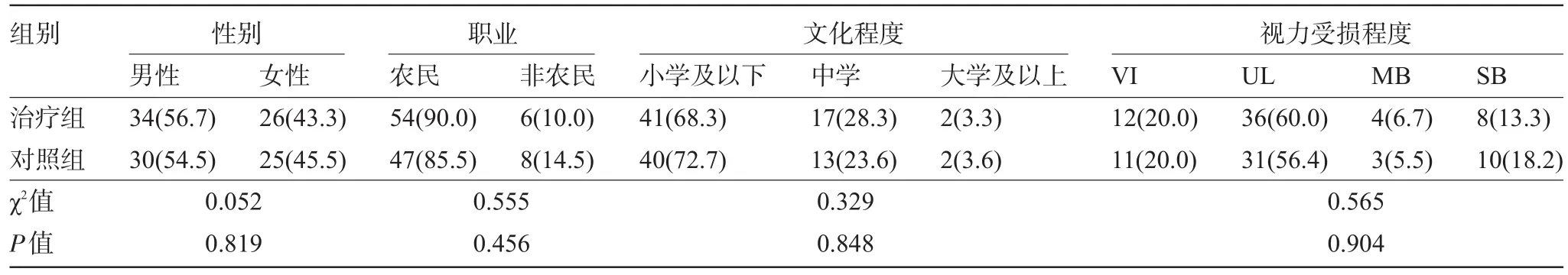

1.1 一般資料 選取2014年1~12月在我院眼科住院接受手術治療的115例白內障患者作為研究對象,均符合以下的標準:經檢查確診為白內障的患者,自愿參與本次調查,能定期復診,無手術禁忌證,無眼科疾病和手術史,無認知和理解能力障礙。其中,男性64例(55.7%),女性51例(44.3%);年齡53~91歲,平均(71.23±7.85)歲。按照隨機數字法,將115例患者隨機分為治療組和對照組,其中治療組60例接受超聲乳化白內障吸除術(Phacoemulsification,PHACO)治療,對照組55例接受小切口囊外摘除術(Small incision extracapsular cataract surgery,SICS)治療。治療組和對照組患者的年齡分別為(70.83±7.44)歲和(71.67±8.31)歲,差異無統計學意義(t=0.571,P= 0.569),具有可比性;此外,在性別、職業、文化程度、視力受損程度等資料方面,兩組患者比較差異均無統計學意義,具有可比性,見表1。視力受損程度按以下標準進行評估[4-5]:(1)正常或接近正常(Normal or near normal,NN),雙眼視力≥6/18;(2)視力損傷(Vision impairment,VI),6/60≤較差眼視力<6/18,較好眼視力≥6/60;(3)單眼盲(Unliateral blindness,UL)較差眼視力<6/60,較好眼視力≥6/60;(4)中度盲(Moderate blindness,MB),較差視力<6/60,3/60≤較好眼視力<6/60;(5)嚴重盲(Severe blindness,SB),雙眼視力<3/60。

表1 兩組患者人口學特征的比較結果[例(%)]

1.2 調查方法 由經過統一培訓的醫護人員向患者說明調查的目的和解釋該量表的性質和用途,獲得知情同意后,向患者發放問卷并開始填寫,問卷填完后當場回收,檢查有無遺漏,以確保調查質量。所有患者分別在術前住院期間、以及術后1周復診時按照自身情況獨立或在家人協助下完成問卷。

1.3 調查工具 本次調查所采用的視覺功能和生存質量調查問卷是由美國國立眼科研究所在印度Aravind眼科醫院進行白內障手術臨床驗證時開發的,經過翻譯、回譯、比較文化調適后形成的中文量表[6]。對該量表的回答定義為受訪者的最佳判斷,并采用簡單計分法。每個問題有4個答案,采用逆向評分的方式,分別計為1~4分,分數越高,則困難越大,然后將每個條目的得分相加得到該指標的粗分。為了保證指標之間的比較,還要將粗分轉化為0~100的正向評分的標準分,分數越高,則主觀視功能和有關的生存質量狀態越好。

1.3.1 視覺功能調查問卷 主要由13個問題組成,測定了四個指標:與視力有關的日常活動限制;周邊視野;感覺適應,包括明暗適應、視力尋找、顏色分辨、閃爍適應;立體感。

1.3.2 生存質量調查問卷 由12個條目組成,包含了以下四個指標:自理能力、活動能力、社交能力、心理情緒。

1.4 統計學方法 采用SPSS17.0進行數據錄入和分析,計數資料的比較采用χ2檢驗,計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

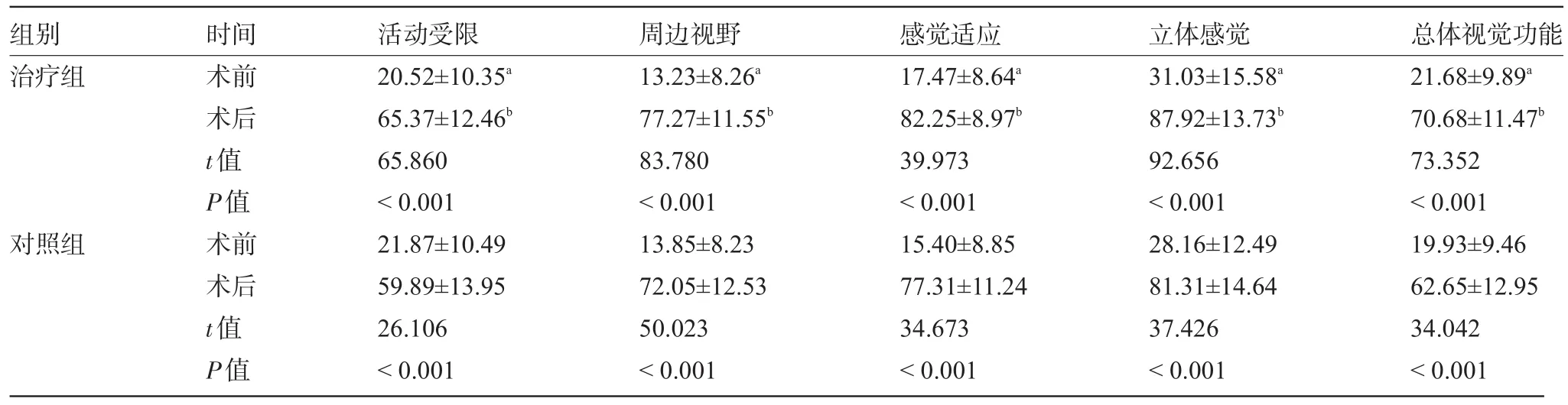

2.1 視覺功能比較 兩組患者術前的總體視覺功能以及各維度(活動受限、周邊視野、感覺適應、立體感覺)的評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組患者術后的總體視覺功能和各維度評分與術前相比均有不同程度的改善(P<0.05),但治療組的改善程度更優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者視覺功能及各維度的評分比較(±s,分)

表2 兩組患者視覺功能及各維度的評分比較(±s,分)

注:a與對照組術前比較,P>0.05,其中活動受限t=0.697,P=0.487,周邊視野t=0.404,P=0.687,感覺適應t=1.267,P=0.208,立體感覺t=1.084,P= 0.281,總體視覺功能t=0.971,P=0.333。b與對照組術后比較,P<0.05,其中活動受限t=2.224,P=0.028,周邊視野t=2.345,P=0.021,感覺適應t=2.616,P=0.010,立體感覺t=2.498,P=0.014,總體視覺功能t=3.526,P=0.001。

組別治療組總體視覺功能21.68±9.89a70.68±11.47b73.352<0.001 19.93±9.46 62.65±12.95 34.042<0.001對照組時間術前術后t值P值術前術后t值P值活動受限20.52±10.35a65.37±12.46b65.860<0.001 21.87±10.49 59.89±13.95 26.106<0.001周邊視野13.23±8.26a77.27±11.55b83.780<0.001 13.85±8.23 72.05±12.53 50.023<0.001感覺適應17.47±8.64a82.25±8.97b39.973<0.001 15.40±8.85 77.31±11.24 34.673<0.001立體感覺31.03±15.58a87.92±13.73b92.656<0.001 28.16±12.49 81.31±14.64 37.426<0.001

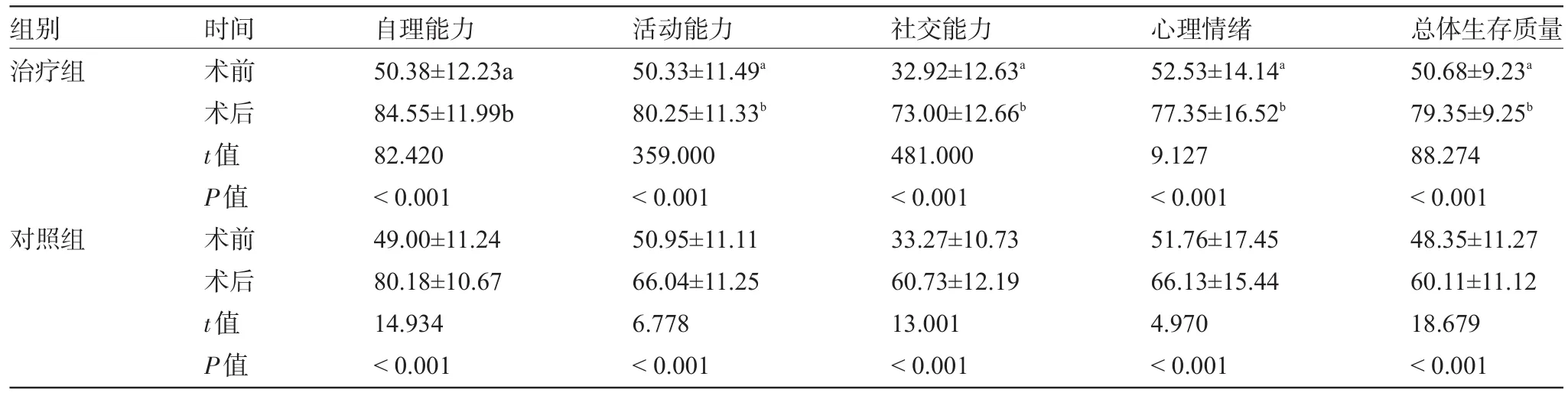

2.2 生存質量比較 兩組患者術前的總體生存質量以及各維度(自理能力、活動能力、社交能力、心理情緒)的評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);兩組患者術后的生存質量與術前相比較均有改善(P<0.05),但治療組患者的評分更優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者的生存質量及各維度評分比較(±s)

表3 兩組患者的生存質量及各維度評分比較(±s)

注:a與對照組術前比較,P>0.05,其中自理能力t=0.630,P=0.530,活動能力t=0.290,P=0.772,社交能力t=0.162,P=0.871,心理情緒t=0.261,P= 0.795,總體生存質量t=1.221,P=0.225。b與對照組術后比較,P<0.05,其中自理能力t=2.057,P=0.042,活動能力t=6.745,P<0.001,社交能力t=5.286,P<0.001,心理情緒t=3.755,P<0.001,總體生存質量t=10.116,P<0.001。

組別治療組對照組時間術前術后t值P值術前術后t值P值自理能力50.38±12.23a 84.55±11.99b 82.420<0.001 49.00±11.24 80.18±10.67 14.934<0.001活動能力50.33±11.49a80.25±11.33b359.000<0.001 50.95±11.11 66.04±11.25 6.778<0.001社交能力32.92±12.63a73.00±12.66b481.000<0.001 33.27±10.73 60.73±12.19 13.001<0.001心理情緒52.53±14.14a77.35±16.52b9.127<0.001 51.76±17.45 66.13±15.44 4.970<0.001總體生存質量50.68±9.23a79.35±9.25b88.274<0.001 48.35±11.27 60.11±11.12 18.679<0.001

3 討論

外科手術是臨床上治療白內障的重要手段之一,其復明效果得到了一致的肯定。但隨著醫學模式由簡單的“生物-醫學”模式向現代的“生物-社會-心理”模式的改變,對疾病的診治提出了新的要求,不僅要治愈患者的病痛,還要保證患者各項功能的全面恢復,從而提高患者的生存質量[7]。在白內障治療效果的評估中,僅僅使用傳統的臨床指標,如視力,是不夠的。因為視力一般是指視力表檢查的中心視力,反映的是黃斑對高對比度、細小目標的分辨能力,但人們生活的環境是由大量不同形狀、大小、顏色、對比度的物體組成的,因此,人體的視覺功能超過了視力所能反映的內容。同時,人們生活在復雜的環境中,需要通過視覺將大量的外界信息輸入大腦,視覺的健康與否直接影響人的日常生理和社會活動,從而對人們的心理變化和環境適應等造成影響,因此,需要把患者的生存質量改善和視覺功能的恢復放在同等重要的位置[8]。

自20世紀60年代第一臺超聲乳化儀被發明以來,白內障超聲乳化吸除術(PHACO)已在世界范圍內得到廣泛應用,目前被視為治療白內障的金標準。PHACO具有手術切口較小、組織損傷小、手術時間短、傷口愈合快、視力可迅速恢復的優點,但也存在手術操作復雜、設備昂貴、全面推行困難的缺點[9]。小切口囊外摘除術(SICS)是在現代囊外摘除術的基礎上,為了適應現代手術對小切口的要求,在晶狀體核處理技巧方面進行了改進和發展的手術方式。SICS不需要昂貴的儀器設備,患者花費較少,但對術者的技術水平要求較高[10]。對于上述兩種手術方式孰優孰劣,目前尚無統一的定論,如李勇等[11]報道兩者治療白內障的療效基本相當,但SICS更適合在基層中廣泛開展;而劉小陽[3]卻得出了PHACO的手術效果優于SICS的結論。本研究通過使用調查量表自評的方式,對比術后視覺功能的改善情況,發現兩組手術方式均可顯著改善白內障患者的視覺功能,接受PHACO治療術后的患者的評分更優于接受SICS的患者。從結果上看,似乎PHACO的療效更優于SICS,但限于樣本量較小(115例),因此,對于哪種手術方式更優的結論仍需謹慎。

盡管手術后視覺功能的恢復是影響患者術后生存質量是否改善的重要因素,但由于生存質量是一個多維度的指標,因此,術后視力的改善無法反映白內障患者術后的全部收益[12]。本次研究還發現,接受兩種手術的患者術后的生存質量均較術前有所改善,但PHACO的改善程度更優于SICS,除了與該組患者視覺功能改善的程度更高有關之外,可能還與新的超聲乳化儀問世,PHACO的技術提高,其安全性也得到相應的提高有關[10]。

綜上所述,超聲乳化吸除術和小切口囊外摘除術均可有效地改善白內障患者的視覺功能,并且在術后較短的時間內提高患者的生存質量;此外,根據我們的調查結果,超聲乳化吸除術對白內障患者的視覺功能和生存質量的改善程度似乎更優于小切口囊外摘除術。但本次研究限于短期研究和樣本量較小,兩種手術方式對白內障患者中遠期的影響仍需進行進一步的研究進行探討。

[1]陳 莉,楊新光.生存質量在白內障患者中的應用[J].國際眼科雜志,2008,8(12):2493-2495.

[2]吳家園,王夢荷,胡利人,等.福州市某干休所老干部抑郁與生存質量現狀及相關性研究[J].現代預防醫學,2014,41(20): 3734-3737.

[3]劉小陽.白內障超聲乳化術后與小切口囊外摘除術后患者生存質量比較[J].國際眼科雜志,2006,6(5):1153-1155.

[4]Pokharel GP,Regmi G,Shrestha SK,et al.Prevalence of blindness cataract surgery in Nepal[J].Br J Ophthalmol,1998,82(6):600-605.

[5]肖旗彬,周希瑗,馬華峰,等.白內障患者的視功能及生存質量評價[J].重慶醫科大學學報,2014,38(11):1667-1671.

[6]Fletcher AE,Ellwein LB,Selvaraj S,et al.Measurements of vision function and quality of life in patients with cataracts in southern India.Report of instrument development[J].Arch Ophthalmol,1997, 115(6):767-774.

[7]程桂芳,蔣健敏.老年性白內障患者接受超聲乳化術前后的生存質量及衛生經濟學分析[J].中國衛生產業,2014,5(2):126-127.

[8]王淑珍,譚愛榮,李占林,等.視覺功能生存質量調查問卷在白內障研究中的應用[J].河北北方學院學報(醫學版),2006,23(6): 79-82.

[9]梁永強.小切口白內障囊外摘除術與白內障超聲乳化術臨床療效比較[J].中國現代醫生,2013,51(17):159-160.

[10]李一壯.老年學白內障治療的新進展[J].實用老年醫學,2008,22 (5):324-326.

[11]李 勇,岳章顯,徐海龍,等.超聲乳化術與小切口囊外摘除術對老年白內障療效的比較[J].國際眼科雜志,2014,14(4):673-676.

[12]劉杰為,許京京,何明光.超聲乳化白內障吸除術和囊外白內障摘除術后患者生存質量的比較[J].中華眼科雜志,2003,39(2):94-97.

Effect of different operations on visual function and quality of life in patients with cataract.

HUANG Yan-bo,XU Wen-min,ZHOU Guang-li.Department of Ophthalmology,People's Hospital of Lancheng District of Jieyang,Jieyang 522000,Guangdong,CHINA

ObjectiveTo compare the impact of different operations on visual function(VF)and quality of life(QOL)in treating patients with cataract.MethodsOne hundred and fifteen patients with cataract were divided into treatment group(60 cases)who received phacoemulsification(PHACO)and control group(55 cases)who underwent small incision extracapsular cataract surgery(SICS).The VF and QOL questionnaires were competed preoperatively and 1 week after surgery,and the results of two groups were compared.ResultsThe preoperative sores of each dimension,overall VF,and overall QOL in two groups showed no significant difference(P>0.05).The scores of each dimension,overall VF,and overall QOL in each group were all improved significantly after surgery(P<0.05).In addition,when the postoperative scores of two groups were compared,PHACO was significantly better than SICS(P<0.05).ConclusionBoth PHACO and SICS could improve VF and QOL on patients with cataract,but the improvement of PHACO is better than SICS.

Cataract;Phacoemulsification;Small incision extracapsular cataract surgery;Visual function; Quality of life

R776.1

A

1003—6350(2015)19—2851—04

10.3969/j.issn.1003-6350.2015.19.1038

2015-03-10)

黃延波。E-mail:49382048@qq.com