李何、瞿獨伊夫婦組建新華社駐莫斯科分社

許人俊

1950年,中共中央指示新華社挑選人員,赴蘇聯組建新華社分社,執行中蘇友好方針,大力宣傳報道蘇聯各方面的先進經驗,供國內各行各業學習。

■

赴莫斯科履職,列車上巧遇新聞,立即開展采訪活動

■

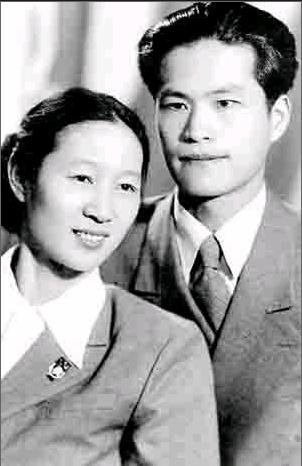

新華社人事部門很快將目標鎖定到李何、瞿獨伊夫婦身上。瞿獨伊是中共早期領導人瞿秋白的女兒,自幼隨父母到莫斯科,長期在蘇聯生活,精通俄語,熟悉蘇聯情況,與蘇聯著名革命家鮑羅廷一家人關系密切。更重要的是新中國成立后,瞿獨伊曾參與接待蘇聯訪華代表團,富有外事活動經驗。

李何是新華社資深記者。抗日戰爭前,他曾隨陳潭秋、林基路、毛澤民等在新疆開展工作,在當地負責辦報紙,新聞工作經驗豐富。后因盛世才轉向反蘇,投靠蔣介石,陳潭秋、林基路、毛澤民等150多名干部及家屬被關入監獄。年輕的李何在獄中曾代表難友出面與敵人斗爭,大家稱他為“獄中宣傳部長”。中共中央將他們營救出獄后,李何、瞿獨伊一起被分配到新華社系統工作。他們隨軍南征北戰,頻頻報道解放軍的輝煌戰績,工作出色,多次受到新華社總社表彰。新中國成立后,李何在新華社擔任首屆青年團支部書記和首屆青年團總支書記,出席過全國第一屆青年團代表大會,是青年干部中難得的人才。

新華社領導吳冷西很快同意了人事部門的意見,并找李何、瞿獨伊談話,當面交代任務,囑咐他們前往蘇聯勇挑重擔。

1950年3月,李何、瞿獨伊作為新中國最早的首批駐外記者,登上剛剛開通的中蘇國際列車,前往莫斯科履行使命。

車廂內的蘇聯乘客看著兩個穿著整齊的年輕中國客人登上列車,雖然不知道他們是新華社的新聞記者,但知道是新中國的客人,紛紛露出笑容,點頭相迎。李何、瞿獨伊也向大家頻頻報以微笑。入座后,他們開始用俄語向對方問好,交朋友。蘇聯乘客對于兩個年輕人能用俄語同他們直接交談十分高興。

那天恰逢蘇聯舉行第三屆最高蘇維埃代表選舉投票日。車廂內喜氣洋洋,熱鬧非凡。車內還設有投票箱,專供蘇聯乘客投票。選舉蘇維埃代表對中國人來說是件新鮮事,也是新聞報道的好題材,機不可失。夫婦倆憑著新聞記者的政治敏感性,馬上公開亮明新華社記者的身份,開始在車廂內來回走動,忙著進行新聞采訪活動。瞿獨伊用流利的俄語向乘客提問,李何手拿筆記本在一邊現場記錄,有問有答。蘇聯乘客熱情地介紹蘇維埃代表選舉的來龍去脈和種種故事,車廂內充滿歡樂友好的笑聲。

這是夫婦倆相互配合,代表新華社出使蘇聯的第一次采訪活動,是一次意想不到的收獲。他們很快通過車上的快遞郵件,向國內發回第一篇有關蘇聯蘇維埃代表選舉的新聞采訪報道,內容生動有趣。報道稿在國內報紙迅速發表,速度之快,效率之高,令人驚嘆。

經過長途顛簸,夫婦倆最終到達莫斯科。在中國駐蘇聯大使館,迎接他們的竟然是一些老朋友:駐蘇聯首任大使王稼祥、朱仲麗夫婦,還有使館武官吉合、鄢儀貞夫婦。他們在延安中央機關工作時就相識。老朋友在異國他鄉重逢,分外高興。

■

身兼數職,艱難創建莫斯科分社,逐步開展工作

■

蘇聯外交部工作人員耳聞新華社派來的駐莫斯科記者瞿獨伊是中共早期領導人瞿秋白的女兒也十分高興,熱情接待,處處提供方便。他們還指派專人帶領夫婦倆到相關單位,幫助辦理組建新華社駐莫斯科分社的各種手續、證件,甚至還主動為他們與蘇聯官方通訊社——塔斯社溝通聯系,便于李何、瞿獨伊迅速開展工作。

當時新華社駐莫斯科分社編制和經費都有限,處處倡導精簡節約。于是,夫婦二人一直身兼數職,既當記者、通訊員,又當翻譯、譯電員、打字員,甚至還當會計、炊事員、采購員,一專多能,一人多用。

萬事開頭難。那時李何、瞿獨伊整天忙忙碌碌,不分晝夜埋頭工作。莫斯科分社有許多事情等待著他們操辦,他們忙得不亦樂乎,幾乎沒有休息過一個星期天。

有一次,他們到蘇聯外交部拜訪新聞司司長。當時新華社分社沒有交通工具,連自行車也沒有。他們外出辦事往往是乘公共汽車出行。那天,莫斯科上空起初十分晴朗,沒想到中途突然下起大雨。兩人下了汽車,冒雨走了一大段路,才到達外交部新聞司。夫婦二人的衣服、鞋子全部濕透。新聞司司長見此情此景,既驚訝,又同情。他告訴李何、瞿獨伊,以后有些事情,可不必親自跑來,只要寫封信由單位派輛汽車,讓通信員送到收發室就行了。

該司長不知道新華社駐莫斯科分社屬于初創階段,一切簡陋,人員和設備都很少。李何、瞿獨伊只好如實相告。新聞司司長想象不到新華社駐莫斯科分社的工作條件竟如此簡陋,驚訝之余深感敬佩。

后來,中共中央指示全國取消供給制,大使館黨委按中央規定,對大家實行定級定薪制度,新華社駐莫斯科分社也照此辦理。搞定級定薪時,李何主動提出要求減400盧布,瞿獨伊則要求減700盧布。他們在國外發表文章所得稿費,大部分都作為黨費上交組織。

不久,莫斯科分社因工作需要,配備了一輛小汽車,他們外出辦事時可以要求派車,然而他們依然嚴格要求自己。有一次,瞿獨伊到莫斯科郊區的農學院參加培訓,分社按規定派車負責接送。而瞿獨伊每次都堅持按規定繳納汽油費,做到公事公辦,公私分明。

根據毛澤東關于向蘇聯學習的指示,國內各行各業曾先后派出一些領導干部率領代表團赴蘇聯學習參觀,如農業部李友久帶領的農業干部和勞動模范代表團,周揚帶領的文化代表團,馮文彬帶領的青年代表團。這些代表團到來后,不僅要參觀訪問,而且需要舉行雙邊會談、座談等多種活動,經常要求駐蘇使館派翻譯人員參與服務工作。而駐蘇使館處于初建階段,人員編制很少,因此使館經常借調瞿獨伊。一時間,她成了大忙人。結果莫斯科分社的工作往往由李何一人承擔,搞得他工作和生活都十分辛苦。

■

在不違反蘇聯政策的前提下,設法加以突破,創造性地開展采訪活動

■endprint