走出服務轉型之路

許正

2013年11月9日的晚上,我正在一個沿海城市出差,突然收到陜鼓董事長印建安先生發來的一條短信:“今晚九點半看中央二套節目,關于陜鼓轉型。”我馬上打開電視,原來正在播出的是介紹中國裝備制造業成就的重磅專題片《大國重器》,當晚這一集里介紹了陜鼓的服務轉型實踐。當看著片中那些熟悉的同事面容和熟悉的廠區,以及對陜鼓服務轉型所取得成就報道的時候,我難抑心中的激動,發了短信向印建安董事長表示祝賀。要知道,在這長達18集的關于中國裝備制造業成就的紀錄片中,陜鼓是唯一在服務轉型方面被重點報道的企業。印建安董事長回復我:“這里也有你的心血!”一句話,將我拉回了曾經在陜鼓與大家一起工作的歲月。

我是2008年底離開IBM公司加入陜鼓的,擔任負責戰略和營銷的集團副總經理。之前,我總習慣于從顧問的角度提出各種戰略構想,但真正走上這個職位,反倒對企業戰略制定有了一種畏懼感,因為作為企業高層管理者,對任何戰略決策的提出都要有充分的依據、要為結果負責任。因此,在長達半年多的時間里,我需要對企業的方方面面有充分的了解和認識,之前很多關于企業戰略的思考也發生了變化。陜鼓從2005年提出“兩個轉變”的方向后,一直在探索向解決方案模式和服務模式轉型,他們最想學習的樣板就是IBM。但我發現,不論是從行業上,還是從發展階段上,IBM與我當時任職的陜鼓有著巨大的差別,其中有沒有可以借鑒的東西呢?似乎有,但是也不能完全復制。

在不斷的摸索和思考中,陜鼓戰略發展的路徑漸漸清晰起來,而這個思路瓜熟蒂落,竟然是在一個非常偶然的場合。2009年11月,印建安董事長率領高管團隊赴德國,與一家大型企業進行業務合作談判。當談判牽扯到合作以后資產和人員劃分問題的時候,在我腦海中盤旋已久的戰略路徑方案,竟然一下子清晰起來。當天談判結束后,晚上我們在一家德國的小啤酒館里吃飯,我抽出桌面上一張淺褐色的餐巾紙,將我形成的三個業務板塊的思路畫給了印建安董事長,并將其中涉及的產業內容也很快繪制了出來。印建安董事長看過以后,點了點頭表示接受。出乎意料的是,當我們從德國回到西安之后,還沒有倒過時差,他就立刻召集公司的高管開會,在會上他明確地說,我們未來發展的戰略方向已經清晰,我們要走三大板塊的發展路徑,并且要求我將戰略發展路徑的詳細規劃盡快做出來。

聽到這番話,我是又驚又喜,因為我知道印建安董事長已經完全接受了這個新的戰略構想。在后來的戰略規劃大討論中,當我將三大板塊的設計、構想完整地呈現在陜鼓管理層面前的時候,幾乎得到了所有人的一致認可。這時,我真正認識到戰略更像明茨伯格所講,是在不斷地打磨、思考和實踐中逐漸形成的,戰略真的是一門“手藝”。

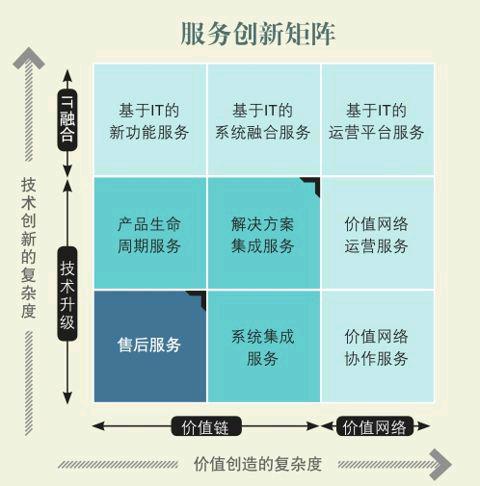

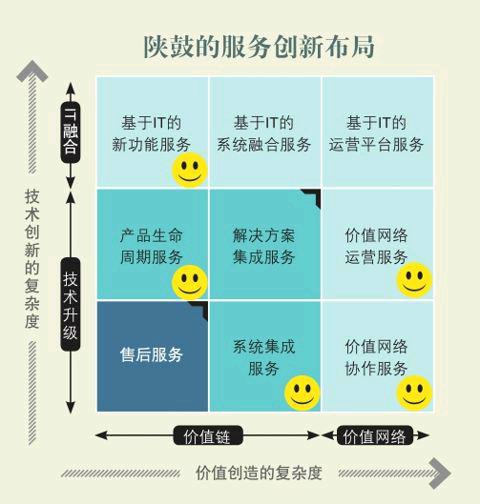

當時形成的三大板塊思路,今天陜鼓依然在使用,一方面,是因為陜鼓高管團隊的戰略定力,另一方面,這個設計也完全符合陜鼓當時和未來發展的戰略路徑。這個設計的框架思路經過完善后,形成了一個完整的服務創新模型(參見副欄“服務創新矩陣”),并且發表在了《商業評論》雜志上(參見本刊2013年2月號《向服務轉型的八種創新模式》)。這個模型試圖給所有希望進行服務創新的企業提供一個全新的視角,從現有的產品或服務出發,沿著價值網絡和產品升級兩個維度拓展,找到全新的服務創新場景。事實上,陜鼓的服務創新,就是沿著這些場景逐步展開的。今天的陜鼓,已經在其中五個方面進行了很好的布局,成為中國裝備制造業服務轉型的典范(參見副欄“陜鼓的服務創新布局”)。

陜鼓服務轉型的經驗和這個模型,對于很多希望在服務創新上有所作為的企業無疑很有價值。按照這個框架,企業可以迅速梳理出不同的服務創新模式,不僅適合裝備制造業,甚至在服務行業也可以用這種方式來重新梳理和構建服務創新的模式。

2013年,我曾在一個北大的EMBA班上介紹了這個模型,并讓同學們為一個中國北方的港口和一個深處內陸旅游區的酒店進行服務創新的模式設計,當場就產生了多達十幾種的服務創新方案。

這個模型的使用,是從洞察客戶未被滿足的服務需求開始的。事實上,陜鼓的幾乎所有服務創新都是從這個角度切入的。2001年陜鼓在寶鋼獲得的第一個工程總承包項目,就是敏銳地洞察到了客戶在工程總包方面的需求,發現了客戶在服務創新領域的價值縫隙,通過填補這個縫隙,不僅完成了一個新的大訂單,也為企業的服務創新開啟了一個新的窗口。

這里還有一個我親身經歷的例子。2009年的一天,陜鼓服務產業部的一位經理,帶著一個從事可控硅變頻調速的合作商興沖沖地來到我辦公室,告訴我,他們發現了基于陜鼓透平壓縮機的合同能源管理的市場機會。因為這家公司在幫助客戶進行壓縮機變頻節能改造的時候,客戶并不完全相信這家小公司,他們更相信像陜鼓這樣的原始主機廠。要知道,壓縮機這樣的大型設備,出任何安全問題都將是巨大的災難。因此,一個巨大的機會擺在了陜鼓面前。經過初步核算,進行變頻節能改造,僅服務于陜鼓賣出的透平壓縮機,能夠帶來的合同能源管理的機會就多達二十四億元,而當時,陜鼓一年銷售的透平主機也就是十幾億元人民幣。

興奮之余,我與服務產業部的同事們又開了一個頭腦風暴會,發現在陜鼓所售出的透平壓縮機領域,如果進行全生命周期的服務,竟然有多達二十多種的服務項目機會,我們將這些機會按照優先級排序,準備大干一場,并且命名為“陜鼓透平壓縮機全生命周期解決方案”。

之后的陜鼓,在這方面持續投入人力和資金,今天,這個部門已經成為了陜鼓第二業務板塊的支柱。而且從陜鼓的實踐中,我們能夠清楚地看到中國的裝備制造企業,在產能過剩、市場需求下滑的情況下,實際上有一塊巨大的金礦還沒有被挖掘,那就是已售出設備的維護、升級改造(我們稱為全生命周期的設備管理和服務),這是從工業化早期到工業化中后期所帶來的新的巨大機會。企業必須改變固有的工業經營思維,迅速進入到后工業時代思維,從過去單純的制造進入到服務和知識創新。如果能夠把握住這個機會,中國企業,尤其是制造業的持續發展,還會延續相當長的時間。陜鼓的成功就印證了這個方向的巨大潛力。

今天,諸多企業都渴望通過轉型走出一條新路,陜鼓的經驗和服務創新矩陣,可以幫助大家找出一條清晰的服務創新之路。 endprint

endprint