疏影橫斜 暗香浮動

潘乃奇

昆劇《影梅庵憶語·董小宛》一場終了,涌上我心頭的是這樣的八個字——梅影處處,梅香陣陣。許是應(yīng)了那“影梅庵”三字中的一個“梅”字,全劇頗多梅的意象,可謂妙極。

多年前,于舊書店偶得小書一本,名曰《影梅庵憶語》,作者冒襄。讀時很是喜愛,也對書中描摹頗有些向往,曾想過倘若自己是董小宛,逝后能被所愛之人如此掛懷,并在疏影橫斜、暗香浮動的影梅庵中,將對自己的追憶凝成文字,一生縱有不完滿也是值得。女人都是夢做的,想過也就罷了,并未料想會有一日,北昆將這《影梅庵憶語》搬上舞臺。

開篇,便是樹枝臘梅。舞臺上營造出視覺空間赫然是窗外白雪飄飛,就著臘梅,耄耋之齡的冒辟疆揮毫?xí)鴮懀垙淖郎暇d長地拖到地下、展向遠方。

老年冒辟疆邊寫邊吟詠《影梅庵憶語》中的內(nèi)容,“秦淮佳麗,近有雙成,年甚綺,才色為一時之冠……” 這吟誦之聲,伴著梅影,交映成畫,清晰可見的是,老年冒辟疆的黑色長衫上,綴著數(shù)朵藏藍色梅型圖案,于是,意念中的梅氣與視覺中的梅形相映成趣。難道不是么?看到的,是老年冒辟疆寂寞之中的自足,傾訴之中的寧靜,就在他書寫和吟詠的同時,第一眼看到的,是冷。梅花的冷與冒辟疆的冷,清絕得令人傾倒。但是我相信這表面的冷內(nèi)里暗藏著巨大的熱,冒辟疆若沒有內(nèi)心對心上人董小宛的熾熱懷戀,又怎會有這樣一段往事開始追述?藏在內(nèi)心若干年的復(fù)雜心事,終究不吐不快,付諸筆墨,讓這段情事如墨梅怒放于宣紙之上,外化于大千世界。這不是正應(yīng)了那句“凌寒獨自開”?

對于此時的冒辟疆,用“沖寂自妍,不求識賞”來描述或許也更貼切。而這,剛好就是梅的品格。回望中國唐詩宋詞中,至少有百首是詠梅的。海棠也好,牡丹也罷,任它千樹萬樹梨花開,任它小荷才露尖尖角,都抵不住梅花之余韻悠長,直抵人心。這與梅的高冷特性有關(guān),試想,梅從不愿在桃李爭艷的春光中露面,只愛在天寒地凍、萬木不禁寒風(fēng)時,傲然獨立。踏雪尋梅也好,已是懸崖百丈冰,梅花獨俏也好,大雪中的繁花滿樹,以及那點點梅花散發(fā)出的幽幽冷香,寒風(fēng)中沁人心脾,催人落淚。冒辟疆在舞臺上,和著那窗外梅枝與筆墨中那場梅事,帶給人的,是同樣的感受。梅影中,當(dāng)時時代交替之時的文人風(fēng)骨、道德精神,也可在冒辟疆身上找到印證。

事實上,梅在中國文化意義中,承載了對時間秩序和生命意義的寄托。就如冒辟疆,他的影梅庵中的梅,毋庸置疑負載著他對董小宛的一片真情,這梅由此是梅而非僅為梅,早已拓展了梅原有的植物屬性。也許發(fā)散開來,冒辟疆回顧的不僅是他與董小宛之間的真情,更有對時代動蕩的痛訴。其實,梅也是傷時之花。“定定住天涯,依依向華物。寒梅最堪恨,長作去年花。”這是李商隱作幕梓州的后期之作,傳達的是感時傷懷。于冒辟疆而言,這梅花又豈是無恨?只是家國動蕩,愛人離殤,只剩下梅花滿枝空斷腸……

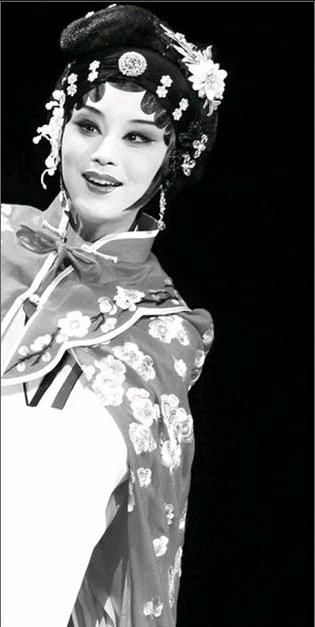

話說回來,昆劇《影梅庵憶語》雖以冒辟疆開篇,但最具光彩的,無疑是董小宛。有人說,董小宛過于情癡,用當(dāng)代話來說可謂是被人賣了還替人數(shù)錢。然而我執(zhí)意認為,在該劇第一出“重逢”之中,董小宛在等待冒辟疆的兩年當(dāng)中,心里是做好了冒辟疆不復(fù)返的假設(shè)的,而她卻告訴丫鬟玉沁,也是告訴自己,要等!看吧,玉沁沏茶,一壺雙杯。董小宛如有對飲者,相敬如賓。小宛且飲且問:“玉沁,此乃多少壺香茗?”玉沁答道:“正好是第七百三十壺。”七百三十個日夜,這位艷名遠揚秦淮的絕色佳人,這位才藝雙絕的癡情女子,就在癡等,或可說,在守望。她守望的,是冒辟疆,更是自己的心。

董小宛這種守望的精神,也有著梅的特質(zhì)。梅花以清癯見長,這其中的堅貞自守不言而喻。“雪滿山中高士臥,月明林下美人來。”董小宛也在等待她的“美人”——冒辟疆。這一等,等來一場重逢。原來一場誤會隔了她二人兩年。第二出“回鄉(xiāng)”中,冒辟疆帶董小宛回到家中,任家人阻止反對,也決意要同小宛共度一生。小宛無疑是感動的,信賴的,而她沒想到如皋冒家并未容她,只安排她住到別院影梅庵。那又有什么大不了?只要是冒家,小宛都愿。而事與愿違,如皋城外,遠處炮聲不絕,難民絡(luò)繹,在該劇第三出“出行”當(dāng)中,小宛第二次與冒辟疆離分。

過場等待是清冷的,也是相對短暫的,等待的若只是時間,那么還并不算最難。最難的是,生死之間的等待,劇情來到了第四出“侍病”。用冒辟疆妹妹燕兒的話來講,是這樣的:“歸來后哥哥病沉。可憐嫂嫂勞心,兄長藥石不進,眼見他燈枯油燼。”小宛用情用到癡,竟欲以死相陪。就在這死生相間的時刻,冒辟疆被小宛真情打動,竟是起死回生,而造化弄人,小宛在這時倒下了。于是,一場病榻前生死之間的等待,又幻化為了一場嫁衣花轎中的等待。“奄奄一息婚嫁期,忍見紅喜字!”

董小宛又是在等,或說,是她與冒辟疆二人之間的等,又或說,是冒家一家人在等。小宛于冒家,被排斥到被接納,到被呵護,這過程的演變與她的等不無關(guān)系。只不過這一場紅嫁衣相伴的等待,來得更為艱難。舞臺上,紅轎一頂,病佳人一位斜倚轎中,一襲嫁衣紅得凄艷,正如寒冬中那一朵梅,紅色。

此時董小宛,她這朵梅花雖紅,紅得也絕對是冷色調(diào)。就在此時,冒辟疆風(fēng)雪中趕回,白雪紅轎,勝似白雪紅梅,董小宛與冒辟疆緊緊相擁,梅落于白雪之中。關(guān)乎守望的、梅的精神到此告一段落。

回顧前情,從二人重逢之時,小宛一身白底粉色梅花綴邊長衫,彼時冒辟疆一襲藍色斜襟長衫,也是梅花點綴;到后來每逢二人獨處之戲,服裝皆為梅花點綴,只不過色調(diào)由暖色變?yōu)槔渖@兒女之情與家國動蕩,朝代更替緊緊契合,梅花裝飾的服飾也在不斷變化。劇中,大到窗前梅枝,再到身上衣衫,又到手中折扇,可謂一場一梅花,場場有不同。從喜上眉梢的梅,到冷艷凄絕的梅,到最后一場,老年冒辟疆夢中驚呼曰“豈死耶?”一慟而醒……一幅《影梅庵憶語》紗幕落下,開篇之時的文字,到此寫就。舞臺上,白紗幕,紅座椅,凝固成畫,全劇終。

一場昆,一場梅,于我而言,這倒是一次別樣的體驗。文至此處,猛然想起,倘若當(dāng)年冒辟疆的冒家別院并未以影梅庵為名,而是影荷庵、影竹庵之類,還真是沒有影梅庵這般相襯貼切,也便不會有這一晚昆劇,更不會有這一篇文章。