拋開歷史負擔 推進現代物理

徐奎

物理學源遠流長,但歷久彌新。目前國內各版本的中學物理教材大同小異,基本都是從牛頓時代開始,沿襲著物理學發展的歷史脈絡,按照若干分支學科進行講授。以人教版物理教材為例,必修系列講述經典物理學,選修系列按照電磁學、熱力學與統計物理、波動物理和粒子物理分別編排,構成相對完整的體系。

一、卡爾斯魯厄物理課程的介紹

卡爾斯魯厄物理課程(Der Karlsruher Phys—ikkurs,下文簡稱KPK)是在德國卡爾斯魯厄大學物理教學研究所誕生的一種新型現代化物理課程。KPK體系的核心是兩個定義,一是廣延量,二是能量和能量攜帶者。從初中、高中到大學,不同層次的KPK保持著相同的體系結構。作為KPK一部分,初中版本的物理課程在上世紀九十年代就己正式在德國出版,到目前為止,己有近萬名德國學生使用了這一課程。我國的KPK推廣工作還剛開始,目前在上海和浙江有20多所學校在作為選修課教材使用,上海市教委已經批準其作為拓展型課程教材,但尚未作為教科書使用。

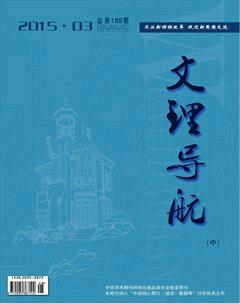

KPK充分強調廣延量(extensivequantity),它們是:動量、角動量、電量、物質的量和熵。物理學的各分支學科,只不過是根據廣延量在每種情況中所扮演的不同角色而對自然過程的分類罷了。一個分支學科的知識就足以給我們提供一個描述其他分支學科甚至包括生物學和化學的類比方法,由此就形成了KPK清晰的課程結構,梳理如下。

例如,在KPK看來,電學過程實質上是能量E和能量攜帶者電荷量Q在電勢差作用下的流動,它們的流動形成能流IE和電流IQ;力學過程、熱學過程、化學過程道理類似。實際上,我們觀察一下吉布斯方程就知道其原理了,方程右邊的每一個項都代表一種廣延量,包括熵和化學勢,這是KPK的理論源頭。

在傳統物理課程中能量以很多種形態出現,有很多對應的名稱,動能和勢能,勢能還分重力勢能、彈性勢能、電勢能、分子勢能、引力勢能、浮力勢能等等,這些復雜的概念在早期看來具有一定的價值,在KPK看來,這些名稱是多余的,這些不同場合所呈現的都是能量,只是能量的攜帶者不同。關于相對論也有類似的新解,光速不變原理可以理解成為物質的極限速度原理,慣性參考系就是動量不變的參考系。在量子論中,所有可以對體積積分的量都是廣延量,而廣延量都是可以量子化的,KPK是普適的。

二、兩種課程的內容體系對比

KPK就像一個透鏡,用它來審視我國的傳統物理課程,能幫我們看清傳統物理課程中存在的問題。下面以力學問題為例對比說明。力的概念,是傳統物理學最成功的概念之一。而KPK打算主要用動量流的觀點來詮釋這一切,牛頓運動定律也有了下述新的形式。

牛頓第一定律:如果沒有動量流入或流出物體,物體的動量將保持不變。

牛頓第二定律:一個物體的動量的時間變化率等于流入這個物體的動量流。

牛頓第三定律:如果動量從物體A流出,并流入物體B,則從A流出的動量流強度和流入B的動量流強度相同。

舉三個實例。

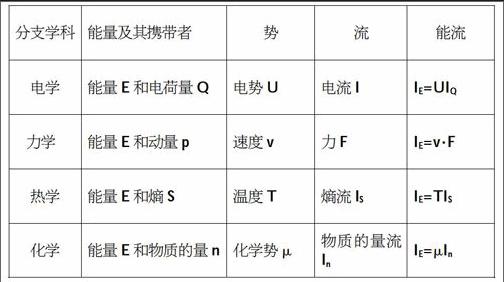

如圖1,馬拉車就是一個動量流回路。馬其實就是一個動量泵,將向左的動量由大地泵給車,當然車又將動量流還給大地,形成回路。照此思想,歷史上超距作用的錯誤便不攻自破,因為必須把相應的場引入才能構成閉合回路,這也有助于破除學生對場的神秘感。

圖1 馬拉車的動量流

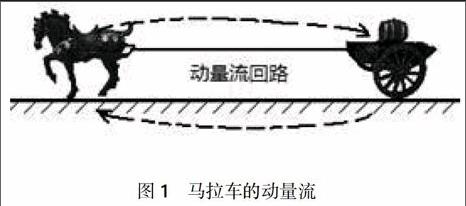

又如,2010年高考浙江理綜卷第14題,A、B兩物體疊放在一起,見圖2,以相同的初速度上拋(不計空氣阻力),選項略。在傳統物理課程中該如何分析筆者就不再贅述了。在KPK看來,這種狀態下,動量流不能構成閉合回路,只有動量流入,沒有動量流出,內部無從構成動量流,AB之間也無動量流,非常好理解。圖中虛線表示動量流。

圖2 豎直上拋運動的動量流

再如,一盞電燈用繩子掛在兩個相鄰房間之間的墻上,如圖3。它的質量是3.5kg。墻上兩個掛鉤所受的力各為多大?KPK認為,這樣的三力平衡問題與電學中的結點問題本質相同,前者是力勢差導致的動量流,后者是電勢差導致的電荷流。如有必要,參照電學中的基爾霍夫電流定律,我們可以總結出動量流的節點定理:節點處的動量流矢量和為零,這其實就是力的平行四邊形定則;我們還可以總結出物質的量流的節點定理,這其實就是質量守恒定律。

圖3 節點的動量流

三、兩種課程的時代背景對比

牛頓時代以來,物理學家經常將新的結論簡單地整合到舊有的知識結構中,這使得物理學的發展就像往一輛大貨車上不斷地裝貨物,而不注重貨物之間的邏輯關系。傳統物理課程過分強調時代背景和探索中的困難,甚至記載了物理發展中曾經出現的許多錯誤概念和陳舊物理方法,并且習慣性地把這條復雜的道路強加于我們的學生身上(F.Herrmann G.Job 1996)。KPK正是要解決這些問題。KPK不僅僅是為了編一套新的中學物理教材,更是要拋開歷史負擔,尋找一種新的簡潔的物理教學方法,這種新方法適合于不同年級的學生,適合于不同民族的學生,不同生活背景的學生。

視線轉回國內,1866年,晚清政府在同文館設算學館,首次將物理作為一門獨立的重要的學科列入教育內容。1904年《奏定學堂章程》頒布以后,物理以法定形式系統地列入到大中學校的教學科目,根據不同的教學要求編譯了不同年級不同版本的物理教材,但基本上都來自歐洲物理教材。新中國成立以后,全面以俄為師,蘇聯十年制中學的物理課本成為國內物理教材的范本,改革開放以后,又幾經改革,呈現今天的一綱多本。但縱觀中國近百年以來物理教材的變遷,本質上是以西為師,并無獨立體系。所以如今東西方在物理教學上面臨的困難、機遇與重構都應當是同步的,都是國際性的。

四、兩種課程的優劣取舍對比

1.KPK比傳統物理課程更有利于培養學生的系統思維能力。以力學為例,傳統物理課程中更加強調“研究對象”,但這往往意味著不關注它的便捷,也沒有把廣延量和其他量區分開來。而KPK強調系統,系統有一定的邊界,廣延量通過系統的邊界流動,流入或者流出。某個廣延量必定是屬于空間某一區域的,即屬于某一系統的,這有利于培養學生的系統思維能力。

2.KPK比傳統物理課程更有利于學生對知識進行類比和遷移。KPK將告訴學生,對于不同的物理過程,比如力的過程、電的過程、熱的過程、光的過程等,都是可以根據不同過程中相應的廣延量的增減和流動來寫出相同形式的表達式的。這樣,僅僅學到一個物理學分支學科的知識就能給我們提供描述其他分支學科甚至化學的類比方法,所謂舉一反三,觸類旁通,靈活遷移。

3.KPK比傳統物理課程更有利于消除陳舊的物理概念,但傳統物理課程比KPK更有利于講授物理與人文、社會的聯系。由于KPK將物理學從繁冗的物理學史中萃取出來,用各種廣延量及其流來描述各種物理現象。這算是抓住了自然現象和自然規律的命門,而且平衡了物理學教育對各種分支學科的輕重偏頗,這是KPK的優勢。但是,凡事都有兩面,物理學的進步是來之不易,物理學的發展方興未艾,適度地向學生講授物理學史的常識,有利于學生增加對物理學科的人文體驗,有利于幫助學生從社會發展來側觀物理,有利于學生從人類文明進步的角度來體會物理學的魅力。而傳統物理課程正是深深植根于物理學發展史,傳統物理課程具有不可比擬的優勢。

五、兩種課程的協調處理建議

傳統物理課程有著巨大的慣性思維,KPK則是物理教學現代化的先鋒。正如物理學史上的每次革新一樣,二者未必是一種非此即彼的零和關系,應是繼承與發展的辯證關系。筆者建議,在目前階段將KPK作為研究性學習、課題研究等開展的平臺,逐步推進國內物理學界對其關注和討論,以多種形式促進KPK的應用和完善。有理由相信,在新課改和新一輪高考改革的大潮下,KPK所包含的簡潔物理思想和全新課程結構將被我們所吸收和消化,從而推進我國物理課程的改革,推進我國物理教學的現代化。

考慮到這套課程的普遍適用性,筆者慎重建議學術界放棄原來的具有紀念意義的名稱——卡爾斯魯厄物理課程,而改用更加一般的名稱——標準物理課程,這會有助其推廣。

【參考文獻】

[1]陳敏華.德國卡爾斯魯厄物理課程的結構和特色. 物理教學,2007(11):56

[2]F.Herrmann G.Job(德國)著.吳國玢 譯. 科學知識所背負的歷史包袱. 國際物理教育通訊,2010(5),7

[3]F.Herrmann G.Job(德國)著. 陳敏華 譯. 物理學的歷史負擔. 上海教育出版社,2014

(作者單位:浙江省杭州市蕭山第十高級中學)