“雙主體”教學模式在高職《物流信息技術》課程教學中的應用——以安徽財貿職業學院為例

祁 雋

(安徽財貿職業學院,安徽 合肥230001)

一、“雙主體”教學模式的內涵

“雙主體”教學模式即學校和企業共同作為人才培養的主體,通過共同開展理論教學和實踐教學,全面提高學生的知識水平和實踐能力。“雙主體”教學模式不同于傳統的校企合作,在傳統的校企合作模式中,校企雙方合作形式大多以安排企業參觀和聯系學生就業為主,教學主體仍然是學校,企業參與教學各環節的深度和廣度都不夠,企業仍然是學校的“客人”,校企合作關系較為松散。“雙主體”教學模式要求校企雙方都以主人的身份和平等的地位參與教學的全過程,如在人才培養目標與方案的制定、課程改革、實訓基地建設、教學團隊建設、精品課程開發等過程中,校企雙方都全程參與,并充分發揮各自的優勢,共同培養符合企業需求的技能型人才,實現人才培養與企業效益的雙贏。

二、“雙主體”教學模式應用于《物流信息技術》課程的必要性

《物流信息技術》是高職物流專業的核心課程。物流信息技術是指各項物流活動中所應用的信息技術,主要包括條形碼、射頻識別、電子數據交換、計算機網絡、全球定位系統、地理信息系統等技術。

(一)有利于課程教學目標與專業培養目標的統一

開設《物流信息技術》課程的高職院校有很多,但是教材選取卻有較大差異,課程名稱也不盡相同,甚至有的學校不同屆學生開設該課程名稱也不甚相同,有的叫做《物流信息技術》,有的叫做《物流信息管理》,有的叫做《物流信息系統》等,課程的偏重點也不同。這些差異導致教學目標和專業培養目標相互脫節,沒有突出高職院校培養具有實操能力和職業技能的物流企業初、中級管理者的要求。“雙主體”教學模式將適應企業需求放到了首位,由企業派至學校的兼職教師參與教學方案設置,有利于使課程教學目標與專業培養目標達到統一。

(二)有利于及時更新課程教學內容

物流信息技術更新快、創新多,但教材內容相對陳舊,更新滯后,所列舉的案例雖具有經典性,但大多是多年前甚至十多年前企業所使用的信息技術,明顯落后于企業實際發展。各院校的教材使用往往一用多年,一用多屆,一本多版,教材雖歷經多版印刷,但內容基本不變,直接導致教學內容更新緩慢。“雙主體”教學模式引入企業的技能人才作為高校兼職教師,直接參與教學授課,將企業最新的物流信息技術知識帶進課堂,有利于及時更新課程的教學內容。

(三)有利于課程師資建設

高職院校教師大多沒有企業工作經驗,而高職院校的培養目標是技能本位。教師缺乏企業工作經驗與技能本位的培養目標存在一定的矛盾,且教師教學和技能水平差別較大,很多院校的《物流信息技術》課程授課教師較少,并且缺乏學科帶頭人,影響了該課程的授課效果。“雙主體”實踐性教學一方面要求教師到企業一線掛職鍛煉,學習實操技能,另一方面引進企業員工來授課,有利于課程師資建設。

(四)有利于降低實訓室成本

物流信息技術實訓室需要采購固定式和可移動式條碼打印機及掃描器、射頻標簽及臺式和手持式讀取器、GPS信號接收機和各類相關軟件等物流信息技術實訓設備,采購數量有限。大多數情況下,學生只能觀看老師操作,學生自己上手操作的機會較少,只有極少數同學在參加物流技能比賽訓練時能較多地接觸這些物流信息技術設備,實訓室使用率低下。而且隨著信息技術的快速發展,設備折舊快,常常需要更新換代,因此,設備的采購和維護成本較高,給各高職院校造成經費上的負擔。[2](P53)“雙主體”教學模式把課堂搬進企業,將企業設備變成我們的實訓資源,有利于降低高職院校的實訓室建設和維護成本。

三、“雙主體”教學模式在安徽財貿職業學院《物流信息技術》課程教學中的應用

安徽財貿職業學院(以下稱“學院”)物流管理專業開設于2003年,是安徽省內最早開辦物流管理專業的高職院校之一。經過12年的人才培養實踐與探索,已逐步形成了“雙主體”的人才培養特色。

(一)合力建設實訓平臺

通過招標與中海物流合作建立省級物流管理示范實習實訓中心,改變了以往課堂教學的傳統模式,充分利用實訓室中物流信息技術實訓區,為學生提供了一個模擬實戰的平臺。學生在模擬企業運作的環境中,學習如何使用ERP、運輸信息管理系統、分揀信息管理系統、倉儲信息管理系統、POS系統、GIS等各種物流軟件,實操條碼打印機、條碼掃描器、射頻標簽、射頻信號接收機、GPS信號接收機和簽收儀等物流信息設備,和企業工作進行零距離對接。

(二)共同拓展校企合作渠道

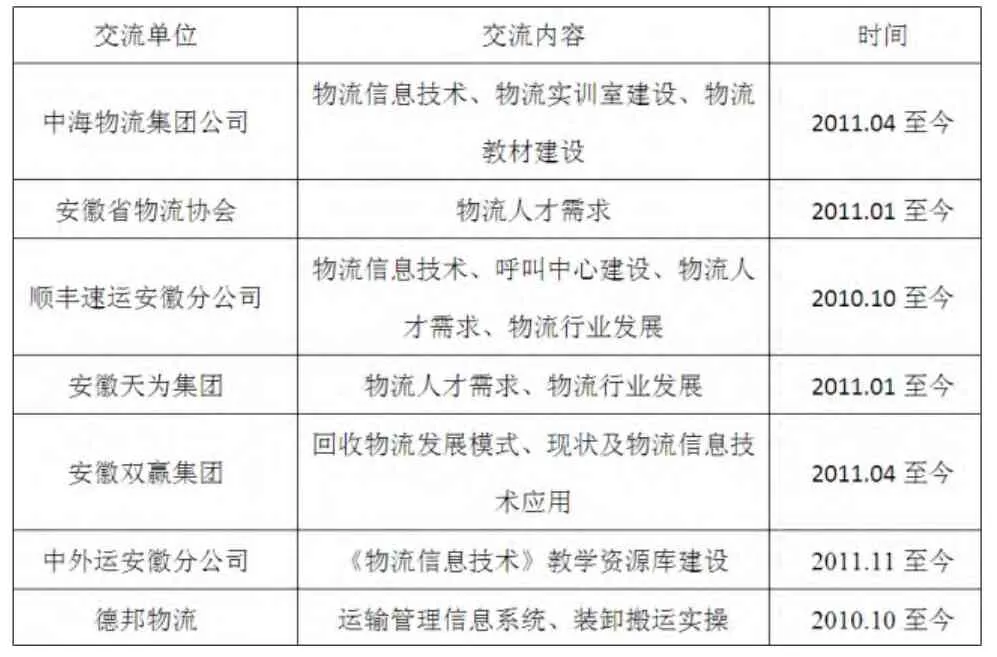

實行“雙主體”教學模式,充分調動了企業參與教學實訓的主動性和積極性,打破傳統的校企合作模式,開展形式多樣的校企交流活動,并將企業變成我們的校外實訓基地。物流專業與知名物流企業合作,建設了中外運安徽分公司、順豐速運集團安徽分公司、德邦物流等校內外實習實訓基地,并于2010年獲安徽省教學改革與教學質量工程“省級示范實習實訓中心”立項。

表1:2010年至2014年物流管理專業校企交流情況統計表

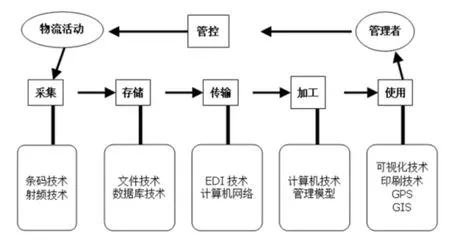

(三)攜手推動模塊教學

傳統的《物流信息技術》教學是遵循教材中章節順序來進行的,脫離企業實際,沒有形成相互關聯的教學模塊。“雙主體”教學模式由企業對物流信息流動的過程進行提煉,概括成教學模塊,并形成物流信息技術體系(圖1),使教學服務于企業。[3](P109)例如,企業的物流活動必然伴隨著物流信息,收集信息,存儲信息、傳輸信息、處理信息、輸出信息是企業物流信息的邏輯模塊,而收集信息時會用到條碼技術和射頻技術,存儲信息時用到文件技術和數據庫技術,傳輸信息時用到計算機網絡技術和EDI技術,處理信息時用到管理信息系統,輸出信息時用到GPS和GIS技術,每一模塊都對應一些物流信息技術,從而形成物流信息技術體系。模塊教學能幫助學生形成系統思維,更牢固地掌握課程知識。

圖1:物流信息技術體系

(四)雙向培養教師隊伍

“雙主體”教學模式加大了學院與物流企業的合作力度,促進教師隊伍互派互聘制度的形成。一方面,學院建立教師至企業掛職制度,要求沒有企業工作經驗的教師必須到企業一線掛職鍛煉至少半年以上,并與職稱評定掛鉤。同時,建立“雙師”制度,即要求教師既是學院的老師,又是企業的技師,并鼓勵教師參加人力資源與社會保障部及物流行業組織的“物流師”、“高級物流師”考試,取得“雙師”資格;另一方面,引入企業實踐經驗豐富的物流信息技術從業人員作為學校兼職教師,深入學院開展課程教學、專題講座,把最新的物流信息技術和企業應用經驗傳輸給學校。校企之間建立起了長期的互派互聘制度,這種“雙向”培養成為學院和企業深化合作的新橋梁。

(五)精品課程建設

物流專業的精品課程主要以 《物流概論》、《運輸管理》、《倉儲管理》等傳統專業核心課程等為主,《物流信息技術》課程較少被評為精品課程,究其原因,該課程內容枯燥,涉及面廣,授課有難度,對教師計算機水平和實操技能要求高,精品課程建設難度大、建設成果不明顯。實施“雙主體”實踐性教學模式,改變了這樣的狀況。學院物流教研室打造《物流信息技術》精品課程建設團隊,團隊成員由校內教師和企業兼職教師共同組成,把企業一線的最新需求和最前沿的物流信息技術溶入教材和教學內容,以最短的時間轉化為教學成果,共同推進《物流信息技術》精品課程建設。

(注:本文系高等學校省級青年人才基金項目,項目編號:2012SQRW230)

[1]趙海珊,祖帥.高職物流信息技術課程改革的探討[J].中國化工貿易,2012,12:181.

[2]李佑珍,陳艷.“大物流”背景下物流信息技術課程的改革[J].浙江交通職業技術學院學報,2011,12(1):53-54.

[3]笪旦.初探高職《物流信息技術與應用》精品課程資源建設[J].南昌教育學院學報,2013,12(28):109-110.