由兩個案例引發的關于修改超范圍判斷方法的思考

王偉紅 柴國榮 王曉歐

(國家知識產權局專利局,中國 北京100088)

0 引言

在發明專利審查的過程中,只要申請人提交了修改文件,審查員首先就要判斷修改的內容是否超范圍。判斷修改是否超范圍時,實際上就是判斷修改的內容是否超出了原說明書和權利要求書記載的內容,以及從中直接地、毫無疑義地確定的內容[1]。由于《專利法》、《實施細則》以及《專利審查指南》中均沒有對“直接地、毫無疑義地確定”給出明確的定義和說明,這導致修改超范圍的審查標準一直以來都存在很大爭議,特別是對于無法直接從文字表面的含義中獲得、又明顯屬于概括或引入不確定的概念的修改內容,審查員極易直接得出修改超范圍的結論,筆者下面將結合兩個案例探討關于此類修改內容的判斷方法。

1 案例分析

1.1 案例1

某案,爭議的焦點在于:申請人將原權利要求中記載的“凸輪孔的豎直孔部分的上端”和“凸輪孔的豎直孔部分的下端”修改為“凸輪孔的豎直孔部分的第一端”和“凸輪孔的豎直孔部分的第二端”是否超范圍。

原權利要求中記載了:一種車輛門閂操作裝置,包括:底板;在底板上的第一樞軸;通過第一彈簧安裝在底板上的手柄桿,通過開門裝置,使所述手柄桿克服第一彈簧的力在第一樞軸上轉動,所述手柄桿具有凸輪孔,所述凸輪孔包括豎直孔部分和在所述豎直孔部分的上端處延伸的水平孔部分;通過手柄桿之下的第二彈簧安裝在底板上的釋放桿,在連接于所述釋放桿下端的門閂與固定在車輛上的撞針脫離的解鎖位置處,所述釋放桿克服第二彈簧的力、與手柄桿一起在第一樞軸上轉動,而在門閂與撞針接合的鎖定位置處,僅手柄桿轉動,所述釋放桿具有細長孔;安裝在釋放桿上的接合銷,該接合銷依次穿過所述細長孔和所述凸輪孔的豎直孔部分;在底板上的第二樞軸;致動器;鎖定桿,其包括第一桿部分和第二桿部分,所述鎖定桿的所述第一桿部分具有水平導引槽,其中所述接合銷在所述鎖定桿的所述第一桿部分的第一端處滑動,且所述鎖定桿的所述第一桿部分在該鎖定桿的該第一桿部分的第二端處與第二樞軸相連接,所述第二桿部分在該第二桿部分的第一端處與第二樞軸相連接并在該第二桿部分的第二端處與致動器相連接,在鎖定位置處,當所述接合銷位于所述凸輪孔的豎直孔部分的上端時,僅所述手柄桿轉動,而所述釋放桿不運動,在解鎖位置處,當所述接合銷位于所述凸輪孔的豎直孔部分的下端以在所述鎖定桿的所述第一桿部分的導引槽中滑動時,所述手柄桿和所述釋放桿一起運動。

分析:雖然“豎直孔部分的第一端”和“豎直孔部分的第二端”從未在原權利要求書和說明書中記載過,并且其相對于原說明書中記載的“豎直孔部分的上端”和“豎直孔部分的下端”屬于不確定的概念,然而本領域技術人員根據原權利要求書和說明書以及附圖的記載,可以直接地、毫無疑義地確定“豎直孔部分的第一端”就是指“豎直孔部分的上端”,“豎直孔部分的第二端”就是指“豎直孔部分的下端”,理由如下:

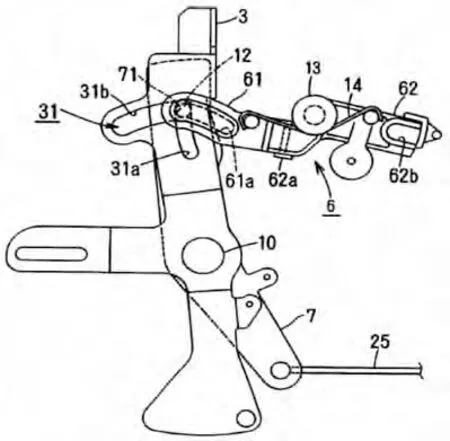

首先,豎直孔有兩端,即上端和下端,這屬于公知常識。結合說明書圖2,在鎖定位置,僅手柄桿3轉動,而釋放桿7不運動,由于手柄桿3和釋放桿7均通過第一樞軸10安裝在底板上,手柄桿3的凸輪孔31包括豎直孔部分31a和在豎直孔部分31a的上端處延伸的水平孔部分31b,釋放桿7具有在凸輪孔31的豎直孔部分31a下方延伸的細長孔71,顯然,只有當接合銷12位于凸輪孔31的豎直孔部分31a的上端時,才能實現僅手柄桿3轉動,釋放桿7不運動,既接合銷12沿水平孔部分31b運動,從而不帶動釋放桿7運動。結合說明書附圖1,在解鎖位置處,手柄桿3和釋放桿7一起運動,顯然,只有當接合銷12位于凸輪孔31的豎直孔部分31a的下端時,即接合銷12通過細長孔71傳遞扭力至釋放桿7,才能實現手柄桿3和釋放桿7一起運動。因此上述修改未超范圍。

圖1 是解鎖位置

圖2 是鎖定位置

1.2 案例2

某復審案件,爭議的焦點在于:申請人為了克服權利要求不具有創造性的缺陷,補入的特征“還包括畫面輸入裝置,用于輸入數字靜止畫面數據以及數字運動畫面數據;控制裝置,用于控制以將所述記錄用數據記錄在所述記錄介質中”是否超范圍。

原說明書中記載了:照相機單元輸入數字靜止畫面數據至JPEG編碼器以及輸入數字運動畫面數據至MPEG編碼器,控制單元的CPU執行不同程序和處理所需的數據被記錄在ROM中,控制單元根據來自用戶的指令控制各部件,以便DVD攝像機可對應于用戶的指令而進行操作[2]。

分析:雖然“畫面輸入裝置”和“控制裝置”從未在原權利要求書和說明書中記載過,并且其相對于原說明書中記載的“照相機單元”和“控制單元的CPU”屬于上位概念,然而通過對權利要求中“畫面輸入裝置”和“控制裝置”的具體限定與原說明書中“照相機單元”和“控制單元的CPU”的具體限定進行比較,顯然可以直接地、毫無疑義地確定:原說明書中記載的“照相機單元”與權利要求中補入的“畫面輸入裝置”是相同的技術特征、“控制單元的CPU”與權利要求中補入的“控制裝置”是相同的技術特征,因此上述修改未超范圍。

2 結論

通過以上兩個案例,可以看出對于無法直接從文字表面的含義中獲得的修改內容,若本領域技術人員將原權利要求書和說明書文字及附圖記載的內容以及相關的公知常識作為相關聯的整體考慮,在技術層面上能夠判定其屬于可以直接獲得的、唯一的、毫無疑義的內容,那么這種修改同樣是符合專利法第33條的規定的[3]。

在判斷修改超范圍的審查實務中,過多地著眼于原權利要求書和說明書中文字記載的內容,會嚴重影響專利授權以及授權專利的保護范圍。因此,筆者認為審查員應該探究立法本意、領會司法精神,站在本領域技術人員的高度上,充分考慮申請文件本身的技術內容,合理地保護申請人的利益。

[1]專利審查指南[M].中華人民共和國國家知識產權局,北京:知識產權出版社,2010.

[2]盛釗.淺析上位概念化修改權利要求是否超范圍的判斷[J].法治研究,2012(11).

[3]中華人民共和國專利法[S].北京:知識產權出版社,2010(1).