難治性腎病綜合征中醫治療體會

方鎮福,林秀春,戴秀娟

(漳州市中醫院,福建 漳州363000)

?

難治性腎病綜合征中醫治療體會

方鎮福,林秀春,戴秀娟

(漳州市中醫院,福建 漳州363000)

目的:總結中醫治療難治性腎病綜合征的臨床體會。方法:將40例難治性腎病綜合征患者隨機分為治療組和對照組各20例,對照組患者采用常規西醫治療,治療組患者在對照組的基礎上加服真武湯合溫六散加減,1劑/天,以水煎服,分早晚2次溫服。10周為1個療程,1個療程結束后觀察比較兩組患者的臨床療效及24h尿蛋白定量。結果:經過治療,治療組患者總有效率為90.0%,對照組患者總有效率為65.0%,組間臨床療效比較差異具有統計學意義(P<0.05)。結論:中醫辨證論治難治性腎病綜合征以溫補脾腎之陽為主,兼顧活血化瘀,可有效減少尿蛋白含量,減輕水腫,值得臨床推廣應用。

難治性腎病綜合征;真武湯;中醫辨證

難治性腎病綜合征是指在足量激素治療8~12周以上病情仍未緩解的腎病綜合征,該病經久不愈可誘發嚴重感染、急性腎功能衰竭等致命并發癥,嚴重威脅患者生命安全。西醫通常采用糖皮質激素與細胞毒藥物治療難治性腎病綜合征,但療效不佳,副作用大,不良反應多,易發生感染,導致靜脈血栓、急性腎功能衰竭、糖皮質激素性骨質疏松癥等并發癥[1]。中醫認為難治性腎病綜合征屬于“水腫”“虛勞”范疇,其發病主要與風邪、濕熱、瘀血、正氣虧損有關。筆者采用中醫辨證論治該病取得較好療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院腎內科2011年6月5日—2014年6月5日期間收治的40例難治性腎病綜合征患者為研究對象,均符合中華中醫藥學會頒布的《中醫內科常見病診療指南》相關診斷標準[2]。所有患者入院時均表現為水腫反復消長不已、面浮身腫,以腰以下為甚,按之凹陷不起,可伴有脘腹脹悶、胸腹水,甚者胸悶心悸、不能平臥、小便短少、腰酸冷痛、舌質淡胖、苔白膩或薄白、脈沉細或沉遲無力等癥狀。40例患者中男26例,女14例,年齡30~70歲,中位年齡47歲。將所有患者隨機分為治療組和對照組各20例,兩組患者的年齡、性別、病程等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

兩組患者均遵循低鹽、低脂飲食并臥床休息。在此基礎上,對照組患者采用常規西醫治療,口服潑尼松(天津太平洋制藥有限公司,國藥準字號HI2020809),起始劑量為1mg/kg·d;口服雙嘧達莫片,300~400mg/天,分3次服用。水腫患者加用利尿劑,高血壓患者進行降壓治療,感染患者給予抗生素。治療組患者在對照組的基礎上加用真武湯合溫六散加減治療,藥物組成為茯苓9g、芍藥9g、白術6g、生姜9g、炮附子9g、滑石6g、干姜5g、甘草10g。根據患者癥狀進行加減,氣虛者加人參、黃芪以健脾益氣;小便清長量多者加菟絲子以溫補下元;瘀血者加桃仁、紅花、川芎。1劑/天,以水煎服,分早晚2次溫服。

1.3 療效判定標準

參照2003年第七次全國中醫腎病學術會議通過的難治性腎病綜合征診斷與治療及療效標準[3]。顯效:患者臨床癥狀消失,尿蛋白定量<1.5g/24h,白蛋白正常或較治療前顯著升高,腎功能正常或顯著好轉;有效:患者臨床癥狀消失,尿蛋白較治療前下降50%以上,白蛋白較治療前升高,腎功能穩定;無效:尿蛋白與治療前比較無明顯改善,腎功能無變化或惡化。總有效=顯效+有效。

1.4 統計學方法

2 結果

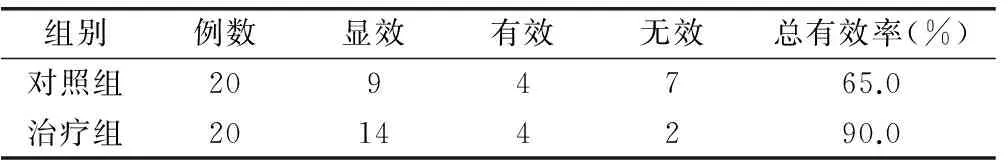

2.1 兩組患者臨床療效比較

經過治療,治療組患者總有效率(90.0%)顯著高于對照組(65.0%),組間臨床療效比較差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較 (n)

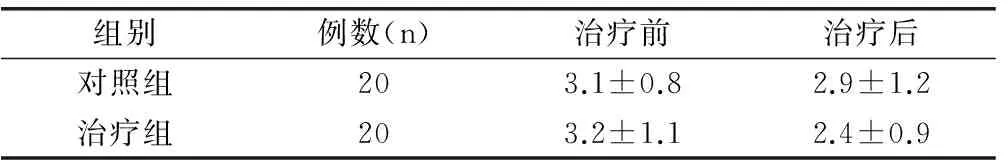

2.2 兩組患者腎功能指標比較

經過治療,兩組患者24h 尿蛋白定量均較治療前有所下降,差異具有統計學意義 (P<0.05) ;治療組患者下降程度顯著高于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。詳見表2。

組別例數(n)治療前治療后對照組203.1±0.82.9±1.2治療組203.2±1.12.4±0.9

3 討論

傳統醫學認為難治性腎病綜合征屬于“水腫”“虛勞”范疇[4]。巢元方在《諸病源候論》中云:“水病者,由脾腎俱虛故也。”張景岳在《景岳全書·水腫論治》中系統指出“水腫與肺脾腎相關,其中水化解在氣之中,故標為肺,而蓋水為至陰,故本為腎。水唯畏土,故別在脾,而病本皆歸于腎”,認為該病主要表現為本虛標實的水腫之證,病理特點為瘀、虛、濕、熱,基本病機為肺失通調、脾失傳輸、腎失開合、三焦氣化不利。脾腎功能虛弱是導致該病的主要原因,脾主運,腎主水,開竅于二陰,脾腎陽虛,則膀胱氣化不利,水液不能正常溫煦運化則導致水液代謝功能失常,水濕泛濫于肌膚,從而誘發水腫;腎主藏精,其封藏功能失職則會造成精微物質外泄而形成蛋白尿等。

中醫治療注重溫補、協調脾腎二臟的功能,以溫腎健脾為治療大法,兼顧調理陰陽、化瘀祛濕通絡。本研究使用的中藥中附子溫補心腎之陽,通行于十二經,走而不守,心、脾、腎三者陽氣皆可補;生姜行水,茯苓、白術健脾利水滲濕,消除水腫;芍藥滋陰養血,祛血中之積,兼祛水利小便,利水而不傷陰。溫六散則為六一散加干姜,既可利水消腫,又可因干姜的溫熱作用而緩解滑石之寒,以免除傷胃之余。西醫治療難治性腎病綜合征多選用大劑量激素或免疫抑制劑,但其不良反應較多,治標不治本。中醫治療難治性腎病綜合征雖然起效慢,但辨證施治彌補了西藥治療的不足。現代藥理學研究表明,溫補脾腎類中藥可消除蛋白尿、促進腎上腺皮質激素分泌、減輕細胞毒藥物副作用;活血化瘀類藥物則可降低血液黏稠度、調節機體凝血系統功能、改善微循環、增加腎小球濾過率,進而改善腎功能。

本研究結果表明,經過治療,治療組患者總有效率為90.0%,對照組患者總有效率為65.0%,組間臨床療效比較差異具有統計學意義(P<0.05)。采用中醫辨證論治難治性腎病綜合征以溫補脾腎之陽為主,兼顧活血化瘀,可有效減少尿蛋白含量,減輕水腫,值得臨床推廣應用。

[1] 鄭莜萸.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出社,1993:167.

[2] 中華中醫藥學會.中醫內科常見病診療指南[M].北京:中國中醫藥出版社,2008:104.

[3] 葉任高,陳裕盛,方敬愛.腎臟病診斷與治療及療效標準專題討論紀要[J].中國中西醫結合腎臟病雜志,2003,4(6):355-357.

[4] 方宏,樊均明,文燕,等.三草腎元飲治療難治性腎病綜合征的臨床研究[J].四川中醫,2008,26(11):63-64.

(責任編輯:尹晨茹)

2014-12-21

方鎮福 (1968-),男,福建省漳州市中醫院副主任醫師,研究方向為腎臟疾病中醫治療。

R692;R285.6

A

1673-2197(2015)08-0089-02

10.11954/ytctyy.201508047