運輸對西藏居民消費水平影響的實證分析

摘 要:交通運輸是區域經濟發展的“加速器”。本文通過對西藏居民消費水平和公路運輸的歷史及現狀研究,分別建立了西藏地區公路運輸對城鎮居民和農牧民消費水平影響等經濟模型。得出了西藏的公路運輸對城鎮居民消費水平的影響大于對農牧民消費水平影響,以及影響公路運輸貨運量的主要因素等實證分析結論。

關鍵詞:公路運輸;居民消費水平;居民可支配收入;回歸模型

一、引言

公路運輸在我國的綜合運輸體系中有著格外重要的地位和作用,它連接著國民經濟的各個部門,發揮著基礎和先導的作用。和平解放前的西藏,交通極端落后。在120多萬平方公里的土地上,沒有一條正規的公路,西藏與內地交通阻隔,經濟發展極為緩慢,人民生活極端貧困。根據統計數據顯示,1979年全年進出藏公路客運量僅7萬人,2012年激增到3739萬人,盡管存在因統計口徑改變而導致的數據暴增的情況,但公路客運量的巨大變化卻是不爭的事實。公路客運周轉量由1979年的0.58億人公里增加到2012年的23.20億人公里。公路貨運量在1979年僅有52萬噸,2012年則是1042萬噸。公路貨運周轉量從1979年的4.41億噸公里增長到2012年的27.87億噸公里。從數據的對比可以看出改革開放以來西藏的公路交通運輸狀況得到了極大改善。

1956年西藏突破了“空中禁區”,飛機通航拉薩,結束了西藏沒有航空運輸的歷史。目前,西藏區內有拉薩貢嘎、昌都邦達、林芝米林、阿里昆莎和日喀則和平5個機場,已開辟拉薩至北京、上海、廣州、成都、重慶、昆明、西安、西寧等14條國內航線和加德滿都國際航線及香港旅游包機業務。盡管航空運輸給西藏的運輸能力提供了有力支持,但鑒于航空運輸的高成本,和其本身運載能力的局限性,不能使其成為主要的運輸方式。

西藏由于其高海拔、自然環境惡劣、地理環境復雜、地勢地貌多變等原因,修造鐵路格外困難。但是在黨中央的關懷下,在西部大開發戰略的推動下,2001年開始全線開工修建格爾木至拉薩段鐵路。2006年青藏鐵路全線建成通車,使西藏地區的運輸能力得到改善,鐵路運輸能力逐年提高,2012年鐵路貨運量是2006年的42.3倍。但是2012年鐵路貨物運輸量只占運輸總量的7.4%。

在各種交通運輸方式中,公路運輸比起鐵路、航運、空運所占比重更大,尤其在內陸地區,由于鐵路運輸的非直達性、內河的缺乏、空運成本高、以及高速公路建設的快速發展等諸多原因,公路運輸已經成為地區間更直接、更有效的主要運輸方式。鋪設公路促使西藏與其它地區進行物資、人才的交流,發展西藏經濟的最終目的是提高藏區居民生活水平,滿足其對物質生活資料的需求,使西藏居民享受到經濟發展所帶來的實惠好處,這也符合黨所提出的經濟發展要惠及全民的政策。

二、數據選擇及建模分析

1.數據選擇及變量說明

筆者從1984年~2011年統計數據中選取出以下變量:公路里程LC(公里)、公路貨運量HYL(萬噸)、公路運營載貨汽車噸位數DW(噸)、農牧民人均純收入NMSR(元)、城鎮居民人均可支配收入CZSR(元)、農村居民消費水平NMXF(元)、城鎮居民消費水平CZXF(元),將1984年作為基期將農村居民消費水平和城鎮據村民消費水平兩個變量的消費者價格指數進行了剔除。從1999年~2011年的統計數據中選出變量機動車駕駛員人數JSY(萬人)。

2.計量建模

筆者以分析西藏居民消費水平為目的,著重考慮交通運輸因素對西藏居民消費水平的影響,根據計量經濟學模型的構思,在建模時對各個變量取自然底對數處理。

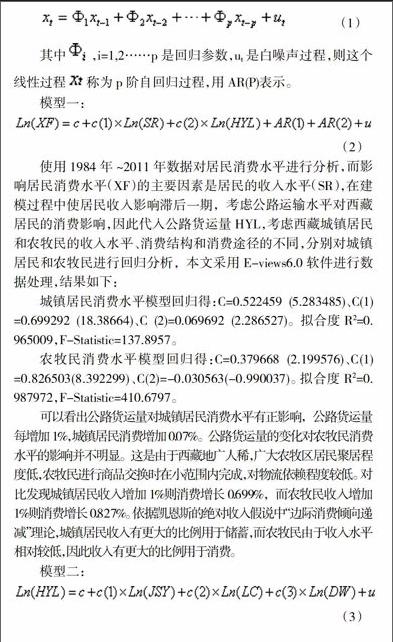

時間序列模型的自回歸過程如果是一個線性隨機過程可表達為:

模型一:

使用1984年~2011年數據對居民消費水平進行分析,而影響居民消費水平(XF)的主要因素是居民的收入水平(SR),在建模過程中使居民收入影響滯后一期,考慮公路運輸水平對西藏居民的消費影響,因此代入公路貨運量HYL,考慮西藏城鎮居民和農牧民的收入水平、消費結構和消費途徑的不同,分別對城鎮居民和農牧民進行回歸分析,本文采用E-views6.0軟件進行數據處理,結果如下:

城鎮居民消費水平模型回歸得:C=0.522459(5.283485)、C(1)=0.699292(18.38664)、C(2)=0.069692(2.286527)。擬合度R2=0.965009,F-Statistic=137.8957。

農牧民消費水平模型回歸得:C=0.379668(2.199576)、C(1)=0.826503(8.392299)、C(2)=-0.030563(-0.990037)。擬合度R2=0.987972,F-Statistic=410.6797。

可以看出公路貨運量對城鎮居民消費水平有正影響,公路貨運量每增加1%,城鎮居民消費增加0.07%。公路貨運量的變化對農牧民消費水平的影響并不明顯。這是由于西藏地廣人稀,廣大農牧區居民聚居程度低,農牧民進行商品交換時在小范圍內完成,對物流依賴程度較低。對比發現城鎮居民收入增加1%則消費增長0.699%,而農牧民收入增加1%則消費增長0.827%。依據凱恩斯的絕對收入假說中“邊際消費傾向遞減”理論,城鎮居民收入有更大的比例用于儲蓄,而農牧民由于收入水平相對較低,因此收入有更大的比例用于消費。

模型二:

使用1999年~2011年數據對公路貨運量進行計量建模,解釋變量有駕駛員人數、運營汽車噸位數和公路里程,分別代表勞動力資源、資本和影響公路運輸的公共產品。回歸結果如下:

C=1.310971(0.729739)、C(1)=0.578329(4.466416)、C(2)=0.092094(1.020908)、C(3)=-0.040166(-0.053707)。擬合度R2=0.937732,F- Statistic=45.17923。

可知駕駛員數量每增長1%則西藏公路貨運量增加0.578%,而貨運汽車噸位數和公路里程數則對貨運量影響不大。說明現階段制約西藏公路運輸能力的主要因素是駕駛員數量即勞動力供給。

西藏農村收入與消費情況與城市居民相比,仍存在整體購買力弱、消費水平低、消費結構單一、消費環境差等特點。總體來看,現階段西藏農村消費市場還處于市場發育的初級階段。這是由地理條件、自然資源、基礎設施落后等因素影響,這樣就造成了區內各地農業和農村經濟發展不平衡,不同收入群體、不同地區農村居民消費支付能力、消費傾向、消費環境等方面存在一定差別。廣大農牧區、農牧業發展緩慢,農牧民收入渠道窄,農牧民收入增長速度慢。特別是偏遠的農牧區,當地農牧民的消費支付能力較弱,消費總量長期在低水平徘徊。

三、對策建議

1.政府應當積極引導發展農牧區市場體系,引導農牧民形成積極的消費觀念。完善西藏農牧產品交易市場以及基礎設施配套建設,增加牧區商業網點,提高售后服務質量。改善農牧民的消費環境,增強社會誠信意識和市場監管力度,從運輸源頭上杜絕假冒偽劣產品進入農牧區,維護農牧民的消費權益。

2.提高貨運從業人員待遇。對駕校B1及B1以上駕照學員進行補貼,調動貨運機動車駕駛員的學習積極性,增加從業人數,滿足貨運需求;由于西藏特殊的地理環境和自然條件,從事公路貨運存在一定的危險性,應當普及貨運駕駛員的三險五金。且應該從各地的實際情況出發,探索能夠切實保護貨運駕駛員在工作過程中人身安全方法,為駕駛員提供充分的保障。

3.公路建設避免重復浪費。在已有的公路覆蓋網區域可以適當減少新修公路建設,應當向未被公路網覆蓋的農牧區延伸,使經濟發展的成果更多的惠及廣大農牧民,整體提高西藏居民的消費水平。合理規劃西藏公路建設項目,將西藏有限的資金資源用在刀刃上,最大限度的滿足廣大西藏人民對貨運的需求。

參考文獻:

[1]張云,孫啟鵬,丁海鷹.交通運輸與區域經濟有關問題的探討[J].長安大學學報(社會科學版),2004(3):43.

[2]周汩,肖卓.基于分工理論的物流分工促進經濟增長的機理分析[J].云南社會科學,2007(5):94.

[3]吳迪.公路運輸與國民經濟的協同關系模型及評價方法研究[D].長春:吉林大學,2011.

[4]焦政文.西藏交通事業三十年[J].中國藏學,1995(3):98.

[5]田祖海,蘇曼.公路交通運輸對區域經濟發展的影響分析[J].商業研究,2008(4):124.

作者簡介:劉書特(1988- ),男,漢族,河北石家莊人,現為西藏民族學院財經學院在讀碩士研究生,主要研究方向:民族地區產業資源配置問題