詠嘆調《圣潔的阿依達》演唱版本比較分析

孫菲

【摘要】歌劇《阿依達》是著名作曲家威爾第的代表作,這部歌劇自1880年上演以來深受觀眾喜愛。20世紀很多著名的歌唱家都演過這部歌劇,例如:帕瓦羅蒂、多明戈、科萊里等。對比歌唱家對這首詠嘆調的演唱處理都是大同小異,從換氣、力度和速度上比較他們之間的不同,無論如何處理,都讓我們感受到了歌唱家本身所具備的歌唱天賦和技巧通過細致分析不同的演唱版本,加深我們對作品的理解。

【關鍵詞】阿依達;演唱;處理

歌劇講述的是兩個公主和一個戰士之問復雜的愛情關系,其巾《圣潔的阿依達》是男高音的詠嘆調,本文從這首詠嘆調的曲式結構和不同演唱版本分析比較,得出對于這首作品如何處理更為巧妙,同時了解不同歌唱家的演唱風格。以帕瓦羅蒂、多明戈、科萊里3位男高音歌唱家對這首作品的演唱的不同進行比較為例。

作品分析

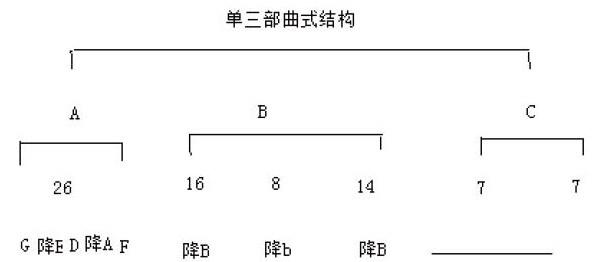

該作品是單二部曲式結構,曲式結構圖如下:

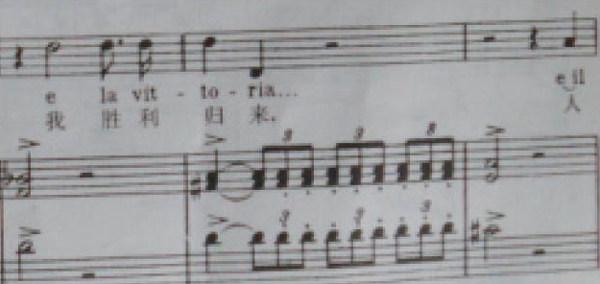

樂曲開始是26小節的宣敘調,也就是A部分;從27小結到64小結劃分為B部分;從65小結之結束是c部分。從結構上來看不是特別方整,第一部分26小節的宣敘詞以c大調3/4拍開始,中間調性幾次變化,最后一小節是Fa也就是為下部分降B調做好了鋪墊。B部分6/8拍開始調性從降B大調轉同主音小調又回到降B大調,一共二個樂段;C部分兩個樂段分別是7小節,旋律節奏和強弱與之前形成對比。宣敘調部分旋律和伴奏是使用對比的手法,這樣更能烘托體現作為將軍的士氣和對勝利的渴望。例如:

第二部分是樂曲是對公主阿依達的贊美同樣的樂句同樣的旋律反復出現,這也表明他內心對阿依達的愛和戰爭帶來的矛盾,例如:

這段旋律在全曲中一共反復出現四次,這也是該作品的主旋律,劍rB部分的第二個樂段出現了的一個高潮,小子二組的降B,該部分的伴奏形式也是采用對話式的方式,每一樂句后的伴奏基本上都是以32分音符對答,B部分巾問樂段的伴奏形式是比較豐富,主旋律同時出現,伴奏織體加厚,也是情緒比較復雜的樂段。B部分二個樂段分別伴奏形式都不一樣,第二樂段是16分音符的柱式和弦不斷持續和主旋律,也說明情緒是不斷變化的。

到了c部分前面旋律節奏相對比較明確,伴奏采用干凈利索的音型,到后半部分是32分音符不斷反復的伴奏形式,降B一共出現二次,在c部分出現兩次,以降B作為終止音而且還要保持一定的時值和強度確實非常有難度。

演唱版本分析

對于目前有較多男高音都演繹過該作品,不能一一對比,所以選擇了帕瓦羅蒂、多明戈和科萊里來分析對比他們之問的共性和個性,這二位男高音都是大家無可挑剔的歌唱家,無論從音色還是技巧,只要他們一張口瞬間把我們征服。帕瓦羅蒂音色自然并且華麗、多明戈音色明亮有力、科萊里聲音輝煌,強弱收放自如。

前面宣敘凋部分在演唱上面沒有特殊的對比,本義重要從詠嘆調開始分析對比他們各自的不同。

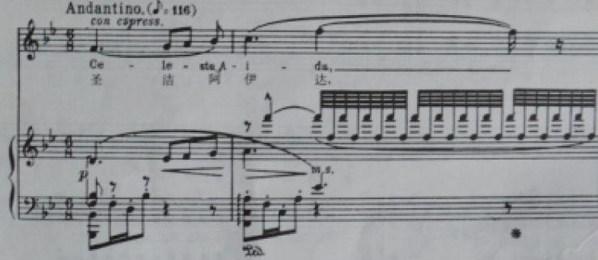

開始樂句是比較安靜的訴說對阿依達的贊美并且很優美的唱出圣潔的阿依達,帕瓦羅蒂在演唱這句的時候非常平穩也相對較安靜的一種方式唱出了對阿依達內心的想法,在這個樂段的第一個高潮小字二組的g帕瓦羅蒂換了氣漸強推上去,感覺內心還是比較激動;而多明戈一開始就是比較豪放的感覺,演唱非常投入,在這個小高潮多明戈是按照譜子的連音沒有換氣把小字二組g唱完,這是需要很好的氣息支持才能做到,但是這里沒有明顯的漸強的感覺;科萊里在這里更為驚人的處理方式,他把這一樂句一口氣唱下來不換氣,帕瓦羅蒂在這以樂句分別換了兩次氣,多明戈也是換兩次,但是不同的是帕瓦羅蒂在小字二組g之前,而多明戈是在小字二組g之后換氣,這一句歌詞是:del mio pen--sie ro lu sei re-gi-na。從音樂的要求上帕瓦羅蒂的漸強做的非常好,多明戈根據樂曲連線演唱的,他們二個不同的換氣都有不一樣的感受。

第二樂段問隔一小節的連接轉成降b小調,這個樂段非常的具有連貫性,旋律優美且平穩。在這一句結尾有降B之后出現一個白由延長記號,如:

帕瓦羅蒂和多明戈在高音之后都沒有做延長處理,科萊里非常清楚地做到自由延長。在樂段將要結束時采用白用延長符號無疑是情緒的一種宣泄和內心的掙扎。到第二樂段又回到了降B大調上來重復第一樂段,歌詞完全一樣,這說明又回到r對阿依達的贊美,還是希望能如愿以償,而且從節奏上感覺態度更加鮮明,對愛情有更加堅定的信念。

作品C部分從力度要求上有很大的對比,從ppp-p-f-pppp-ppp-pp這種力度要求是非常難把握的。

最后結尾的降B帕瓦羅蒂用最強有力的聲音唱出內心的情緒;多明戈則時值很短結束高音在末尾加了一句低八度的降B而結束;科萊里則是從強有力的聲音逐漸變弱,而聲音還是一樣有穿透力,這種在高聲區把聲音收到最弱并且還不是純假聲是絕對的高超技術。從聲音的效果來看帕瓦羅蒂在高音結束時是一個方大的口型微笑的感覺給人以放松的狀態在演唱,多明戈的降B這首作品巾也是非常的輝煌,他發出的母音感覺和帕瓦羅蒂不一樣,帕瓦羅蒂是“a母音”的感覺,多明戈像“o母音”的感覺,科萊里唱出的降B聽起來也像“a母音”。

總之從這二位歌唱家對這首詠嘆調的處理都是大同小異,有的在換氣不同或者在演唱的力度上,不管怎么樣處理,都讓我們感受到了歌唱家本身所具備的歌唱天賦和技巧。通過細致的分析不同歌者的演唱和處理方法,也讓我們對這首作品有進一步的r解,希望會給大家帶來一點點幫助。