黃少鵬繪畫中的古意與新境

楊衛

當代藝術作為一種現代文化形態,它的現代性建構有兩個不可或缺的資源:一個是激越的現實,它可以給藝術家帶來層出不窮的生命感受,使他們的作品具有生活的溫度和強烈的時代氣息;另一個則是傳統文化的鋪墊,它能夠產生某種精神力量,為藝術家的創作,無論是繼承過去還是反叛和超越過去,提供人文基礎,輸送前驅的能量。藝術家黃少鵬在多年的藝術探索和實踐中,就有效地結合了這兩種資源,或者說現實社會的跌宕起伏,與傳統文化的深邃厚重,形成某種強烈的反差,彼此消長,構成黃少鵬藝術創作的兩翼,不僅為他的作品增添了內在的張力,同時也使他的藝術得以不斷蛻變,一次次的自我升華。

黃少鵬,1968年出生于廣西欽州市,1991年畢業于廣西藝術學院。早在學生時代,黃少鵬便彰顯出了自己的藝術才情與繪畫天賦。他以表現主義作為自己的繪畫切入口,結合中國南方的地貌風土,創作出一種新穎的藝術樣式,很早便風格鑄成,受到藝術界的關注。但黃少鵬似乎并不滿足于此,強烈的求知欲和探索意識,驅使他畢業后沒過多久就北上京城,到更高的文化平臺上吸取營養,施展才能。那是黃少鵬人生的破冰之旅,也是他的藝術日益走向成熟的關鍵一步。因為北京是一個信息的交匯處,各省藝術青年在這里集聚,形成一種多元的文化氣場,也使黃少鵬在各種文化的比較中得到了自我的提升。事實上,那一時期的黃少鵬,一直是工作、生活在“圓明園畫家村”。那段艱辛的生活經歷,不僅為黃少鵬的創作注入了社會生活的氣息,更重要的是為他的藝術增添了精神體驗的內涵。我就是在那一時期與黃少鵬相識的,在我看來,他后來的藝術作品中透露出來的蕭瑟、冷峻和略帶凄婉的意向,其胚胎正是在那個時候形成的。因為圓明園時期的蹉跎歲月,使黃少鵬深感到了生命的艱窘,而當代社會的紛繁復雜又使他心生去意,畫面逐漸回歸于傳統,有了一種悠遠和肅穆的氣象。

當然,這都是黃少鵬后來的返依,在此之前,黃少鵬也曾一度頗為激進,在藝術上試驗過各種各樣的可能。我看過黃少鵬早期的不少作品,包括他在離開圓明園回廣西之后,盡管人已不在當代藝術的中心,但他的意識卻仍還是牽系著藝術潮流的脈膊。那一時期,黃少鵬創作的藝術作品可謂五花八門,多種多樣,不僅有繪畫,也有裝置,甚至還有行為。而藝術觀念大都與現實社會有關,具有鮮明的時代特征。但也許是內斂的性格使然,也許是介入藝術潮流的過程中逐漸對生命有了更為深切的體驗,后來的黃少鵬沒有繼續自己在形式語言上的創新,而是駐足于生命意識的挖掘,開始了向縱深的歷史探尋。這也就有了他后來的作品面貌。總的看來,黃少鵬的藝術創作經歷了一次自我的出走,正是這種出走拉開的空間層次和思想距離,構成了他后來向傳統回歸的深度。

在2010年以后的藝術作品中,黃少鵬一改過去向外拓展的視野,轉入內心的體驗,語言逐漸純化,畫面日趨簡潔。一些斑駁褪色的舊物,比如茶壺、古琴、老桌椅等等,和一些衣冠簡樸、古風猶存的歷史人物,諸如八大山人、王道土等等,成為他畫面的主體,使黃少鵬的藝術脫去了當代社會的浮華粉飾,具有了質樸淳古的氣度。這可以理解為是黃少鵬出走后的一種回歸,亦是他對現實批判的一種升華。與早年直接介入社會的創作方式不同,黃少鵬這種歷史性的回歸和對現實的疏遠,已經使他的藝術在更大的思想空間里展開,具有了更加獨立的人文品格。正是這種獨立性,讓黃少鵬的藝術不僅只是在語言方式上關聯著中國的傳統文脈,精神形態上也與之相聯系,真正獲得了“志于道.據于德,依于仁,游于藝”的文化啟示。事實上,當代藝術的形式探索本身不是目的,通過樣式的更新來激發出被物質社會掩蓋的人文精神,才是藝術試驗的根本要義。從這個意義上說,黃少鵬的藝術創作回歸于傳統中國的古風與詩意,也不是要重走過去的老路,而是為了打破現實的局限,向形而上攀越,開拓藝術創作的新境。

我畫西泠

我對西泠印社最感興趣的東西是那種文人精神的獨立,聚合前往應該是他們的本意。晚清時,丁仁、王裎、吳隱、葉銘四人決定在西湖孤山購地建社是純粹民間的、自發的行為,與我們今天的會所或工作室看起來有某些相似,但玩法不同,他們做的事情是以私濟公,不盡是自娛自樂,以收藏、研究、雅集為一體,有一種明確的文化取向和文化責任。他們玩得任性,但非常認真,當要推一位社長時四人都覺得自己不夠格,空缺十年之后公推吳昌碩,不能不說這是一種境界。觀今日文化圈子里江湖習氣盛行,相比于西泠印社那種沉潛的特質和優雅氣度實在令人難堪。陳振濂先生說西泠印社之所以能夠傳承百年靠的是“土”的精神,的確,從建社之初我們就不難看出江南文人士大夫文化的影子以及依附在上面單純與樸素的文化使命。

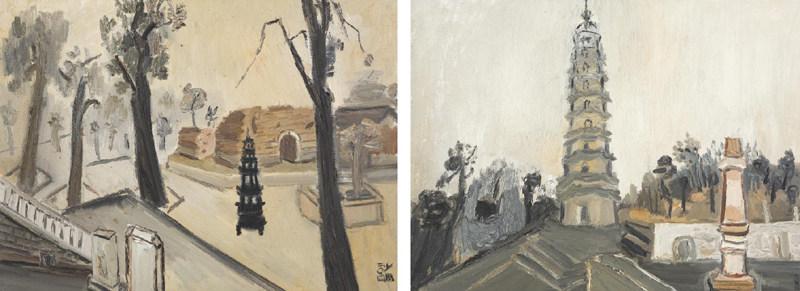

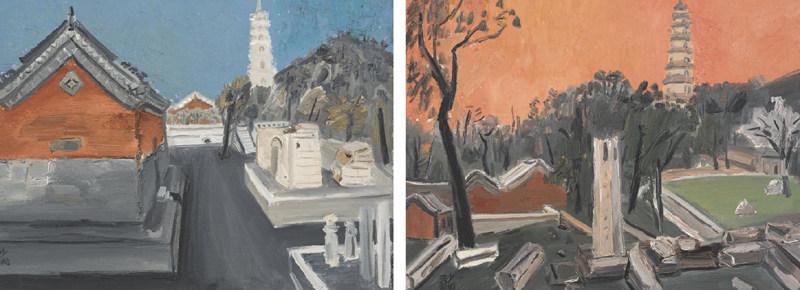

繪畫對我而言,它是表現一個想象之中的空間,在這個空間里裝著對某種文化信息的思考和作出某種獨立的判斷。在我的想象里,當孤山還是一個荒坡時,丁仁、王褆他們一定在苦思冥想著如何經營這個空間,我試圖“順”著他們的思維去畫一些草稿般關于西泠印社的圖式,極力表達一種處于原始狀態的“想象”,這種“想象”讓我很感動,丁敬、鄧石如、漢三老石室、塔、佛像這些形象的出現,他(它)們背后都有來歷,有某種強烈的文化認同。我自己認為,西泠印社的現象是一個中國傳統文化的某種縮影,它讓我看到一種文化對于人的作用和意義,在中國人的精神世界里我們有著共同的文化基因。

其實,我已經不關心所謂“洋為中用”或“中西結合”的問題了,因為這個問題已經不是問題。我更關心的是如何準確地表達一種狀態,即我在想象空間里營造的那種氣息。我常常假想我逃離現實的空間走進我的畫里,我要感受一下繪畫里的空間,哪怕隨意的一根線條都應該對我產生觸動才留在畫里,不然的話它的存在沒有意義。中國人不缺少想象力,連書寫一個“永”字都有八種想法,這些想法是有根基、有來歷的。而不同時期,不同的人還可以演繹不同的感受,這也許是許多人沉迷書法的原因。人的情趣潛含在繪畫之中,這便達到畫如其人的狀態了。說畫如其人,如果人不行,那畫也是差不多的。說到底人的修養重要,他(她)要借助有品味和有格調的東西去提升自身的覺悟,讓自己進入某種境界,腦子里補充不俗的東西多了,思維應該也不太俗了。為了讓繪畫占有更多“古”的氣息,我盡量去除過于耀眼的色彩,“素”的成份多了,更凸顯傳統“筆”與“墨”的內涵。我始終認為“筆”與人的情緒有聯系,也與技能把握的程度有關,武功高深的人與花拳繡腿不一樣,大貨車與小板車刮傷墻壁的痕跡有區別。繪畫中的痕跡隱藏有作者的某種意識,這應該是繪畫的微妙之處,高人拳拳到骨不去玩花招:“墨”分五色,單純之中也能隱含豐富,不需要刻意的華麗。內斂如玉,這是中國人的審美,也是中國人的哲學。

——黃少鵬