孤獨是一種姿態

劉偉冬

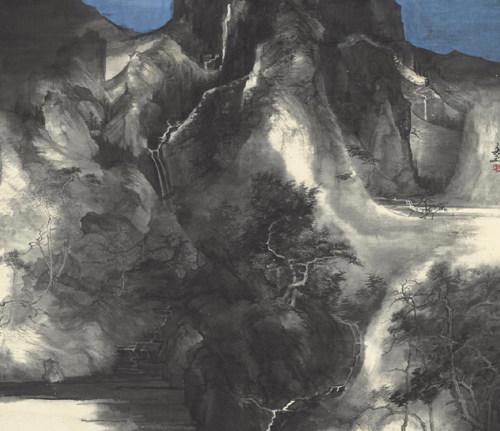

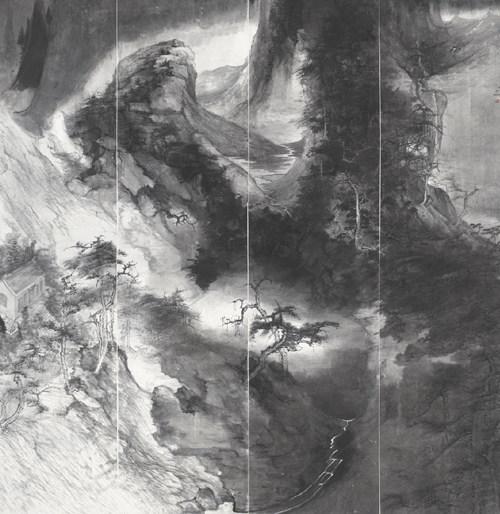

在我認識的青年才俊中,劉春是較為全面和出色的,他集詩、書、畫、印于一身,而且文章寫得也不錯,在書畫鑒定和美術考古方面也下過不少的功夫。就他的繪畫而言,劉春總想秉承傳統,但又想有所突破,走出樊籬。他的許多作品構圖新穎別致,頗有形式感,但在意趣上卻古樸、沉靜。在藝術批評家的眼里作品的完成度常常是一個畫家是否成熟的重要標志。劉春的畫雖有一定的完成度,但卻還留有許多過程的痕跡。我所說的過程不是簡單的作畫過程,而是他的思考過程、實驗過程甚至包括他的猶豫不決,這些因素的疊加或綜合使得他的畫面呈現出一種開放性,為更加完善留有空間。其實,這樣的過程感和開放性對一個畫家的成長是有好處的,這能幫助他有所補充,有所豐厚,有所積累,有所覺悟,我歷來反對畫家過早的形成一種所謂的風格。張愛玲所說的“出名要趁早”,在中國畫這個場域中是很難靈驗的,大凡少年得志的中國畫畫家能笑到最后的還真的不多,倒是那些“大器晚成者”諸如吳昌碩、齊白石、黃賓虹等登上了藝術的頂峰。

劉春的性格比較內向,且不善言表,很少能看到他慷慨陳詞的表情,但他畫起畫來卻格外的認真,格外的執著,常常達到物我兩忘的境地。曾有同道將他評價為“孤獨的行者”,他自己也有關于孤獨的宣言:“我始終認為藝術是孤獨的,應當在孤獨中尋求自我語言的確立。”那么何謂孤獨?在當下如此開放的社會中,藝術與孤獨依然如影隨形7在我看來,孤獨從來就不是一種情勢,而是一種姿態。我們時常無法改變情勢,但我們卻可以決定姿態。也許有時候我們夸大了孤獨的負面效應,其實孤獨也是可以用來享受的。當然,要享受孤獨那是要修行的。米開朗基羅曾經說過:“喜歡孤獨的人,不是神靈就是野獸。”劉春遠非神靈,但也不是野獸。蕓蕓眾生的我們只能徘徊在神靈和野獸之間,很難真正地享受到孤獨的快樂。我不相信劉春會刻意地選擇孤獨,也不希望他在所謂的孤獨中去確立一種自我的藝術語言。藝術不只屬于孤獨,當然也不屬于簡單的愉悅。藝術的內涵和邊界要比我們想象的豐富、闊遠得多。在中國傳統文化中,繪畫與詩歌歷來被看成是孿生兄弟,詩歌為“有聲畫”,繪畫則為“無聲詩”。我們常說憤怒出詩人,但孔子在《論語》中卻又說:“詩可以興,可以觀,可以群,可以怨。”在這里,與憤怒有關的好像也只有一個“可以怨”了,充其量只占到詩之效應的四分之一。由此可見,產生詩歌的情緒和詩歌的功效也是多元的。事實上,我在劉春作品所呈現的圖式和語言中倒沒有讀出孤獨閉合的傾向,更多的倒是活躍和開放的走勢。在他的作品中你還可以讀到一種觀念,一個現代人的觀念。因此,我以為無論中外,孤獨、封閉的藝術已經成為過去,而開放、綜合的藝術正方興未艾。中國畫要想在當下的社會中真正有所作為,走向世界,就必須放下傳統的包袱,光想堅持所謂的純粹性,是很難踏準時代的節律、融入進時代的潮流的。對優秀繪畫作品的評價不會因為媒材的不同而另設標準,就像奧運會中的跳高,不會為黑人、白人和黃種人各設高度一樣。好的繪畫只有一個標準,那就是它是好的,無論它是國畫還是油畫。