觀四方壺品 賞唐風雅韻

唐朝軍

據考,北宋之時江蘇宜興便盛產一種質地古樸純厚、氣質不媚不俗的紫砂壺,這種壺與文人氣質十分相近,于是自然而然地便成為當時士大夫階層賞玩的對象。北宋文風開盛,文人把玩紫砂被視之為“雅”,參與紫砂壺的設計和制作自然是一件“雅事”。紫砂壺的藝術始之于此,而一旦一種東西有許許多多形形色色的人物參與進去,便很容易形成一種文化。茶壺的藝術,是中國悠久的陶文化與成熟于唐代的茶文化相互融合的結果,在造型、泥色、銘款、詩歌、書法、繪畫、雕塑和篆刻等諸多方面,以壺為主體,融合諸多藝術品種于一身,在形式、內容方面和諧呼應、神形兼備。

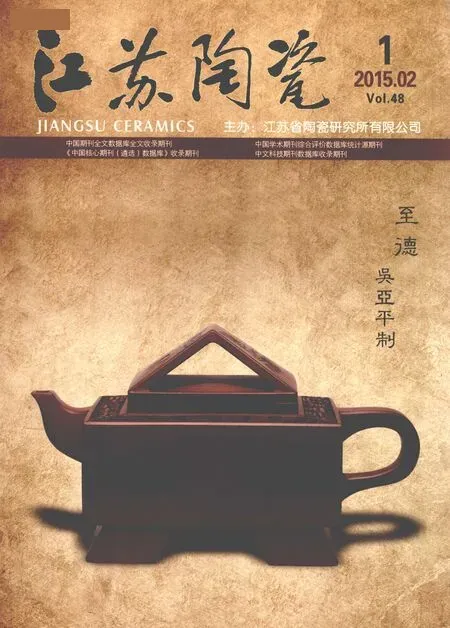

紫砂最大的特點就是其天然的質地——素形、素色、素飾,不上彩、不施釉,質樸無華的品格。這些特點為紫砂帶來了無限的可能性,令文人們情有獨鐘,并且如癡如醉。古往今來,那些流傳下來的經典紫砂壺器無不帶有明顯的文人特征,講究文化內涵,清風雅貌,一把壺的中心內涵必是帶有“文氣”的,這是支撐紫砂藝術長盛不衰的基石,而沒有文化內涵的紫砂壺是空曠的、乏味的、庸俗的,因此,在進行任何紫砂創作的過程中都需要十分注重壺藝文化的培養與塑造,例如這款“唐風雅韻壺”(見圖1),便是以古文化為基礎融入現代造型設計的作品。

傳統文化的內涵是多種多樣的,它們被統一的概括成為中華傳統文化,但事實上在悠久的歷史長河中,不同的時代都帶有獨特的時代標簽,不同時代的紫砂壺也明顯地帶有那個時代的文化特色,唐詩、宋詞、元曲等等只是時代特色賦予的表象,當代紫砂藝術所研究的就是如何將這些文化表現融于現代多樣的造型塑造之中,這與紫砂藝術的追尋傳統與民族的價值取向是相一致的。

“唐風雅韻壺”是以方形作為基底進行基礎的外觀形態構造的,壺身有別于傳統方器的方正規整的形態,但保留了方器挺拔有力的特點,屬于并不完全恪守于正規的四方體,側面的四條棱線分別向前傾斜,使壺身的四個側面呈現出一種梯形,相較于傳統的四方形器增添了更多的造型張力。壺的棱線塑造柔和,轉折十分順暢自然,整體的形態造成視覺上一種前傾的假象,沒有突兀的棱角線條,使得方器造型的硬朗更趨向于內斂,延伸出更多的壺體形象。壺身上窄下闊,這樣的設計使得壺器的重心落于壺底,底部平穩且面積較大,這樣平置不易偏移,同大多數方器一樣,帶有較強的實體感與穩定感。

“唐風雅韻壺”的壺流有別于傳統流嘴的塑造方式,更趨向于將紫砂裝飾中的貼塑,依托身筒成就的外形使得整體的造型更加緊湊,在視覺上自然而然地合而為一,帶有鮮明的韻律感和節奏感。壺把也采用契合身筒的成型以達到呼應壺嘴方位的效果,由內而外地傳遞而出。壺身通過壺肩過渡到口蓋,呈水平趨勢向上突起,蓋與口緊密縫合,壺鈕為壺體造型的一種約束,使得夸張的造型不至于走向失控,相襯相協,在對比之中加重了整體形象的立體感。

意境是中國美學中一個獨特的審美范疇,是人類創造的藝術表現形式的一種基本形態。藝術意境,是藝術家通過審美聯想、審美妙構達到“意”、“象”交融,從而營造出的一種美的境界。傳統的詩、書、畫等藝術領域在意境之美上所取得的成就早已得到舉世公認。作為中國傳統工藝美術的紫砂壺藝,本身植根在中國的文化土壤中,其造型藝術自然無法擺脫中國傳統美學的影響。

在“唐風雅韻壺”中,主體仍是壺本身,為遼闊的意境展示提供了合適的平面,更重要的是其獨特的造型孕育出了獨特的韻味,為其空洞的軀體注入了人文精神和文化氣韻,由此展現出文人壺的本質來。

隨著人類的文明不斷發展,紫砂從藝人員文化藝術水平的提高,紫砂壺藝也在傳統的基礎上不斷創新和發展,越來越多的人投身到紫砂這個行業中來,當代的紫砂從業者更多地展現出觀念開放、思維敏捷,勇于打破傳統形態的束縛,但要牢記的是,紫砂壺藝的積淀是經歷了幾百年歷史長河的考驗的,當代紫砂藝術的創新要能夠試著將生活中的領悟運用到創作中,在藝術的道路上不畏任何艱難險阻,勇于嘗試,認定一個目標,一步一個腳印,在藝術上精益求精,才能把壺越做越好。