淺析紫砂壺“南瓜”的田園氣息

尹承

宜興紫砂是古老而傳統的民間手工藝,它以獨特的砂泥原料,巧奪天工的制壺工藝,別具一格的造型藝術,成為具有實用和欣賞價值的藝術珍品而享譽中外。數百年來,壺藝家們在繼承傳統壺藝技法的基礎上,勇于探索,不斷改進和創新,推動了紫砂藝術的發展。

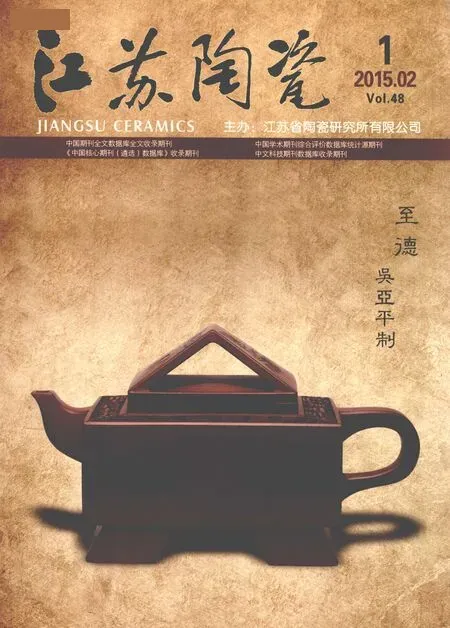

一件完美的紫砂壺藝作品應該是用靈動的藝術語言來抒發情感和表達思想,使之擺脫粗陶匠氣而進入藝術殿堂。紫砂壺是手工藝制品,因此,每一把壺都呈現出不一樣的品位格調,它的藝術氣息和人文內涵往往能給人以不一樣的美感和共鳴。無論是創作設計還是鑒賞評價一把紫砂壺,都應從完整而全面的角度來對待它,賦予它獨特的氣息美感。紫砂壺“南瓜”(見圖1)的形象便是一只抽象而生動的南瓜,其形態讓人一目了然,一只南瓜映襯出一片趣味盎然的田園氣息,讓人產生濃郁的興趣。

南瓜是自然界中的常見作物,明代傳入我國,現南北各地廣泛種植,為一年生蔓生草本,其葉柄粗壯,果實飽滿,成熟的南瓜可食用、配菜,并具有一定的藥用價值,深受大眾的喜愛。南瓜的形象一直深受藝術家們的喜愛,并在各類藝術形式中有過獨特的、變化豐富的表現,紫砂壺亦不例外,歷代名家藝人都對此進行過精彩的演繹,例如陳鳴遠就有“南瓜壺”留存于世,令后人膜拜不已。此壺命名為“南瓜”,同樣也是從大自然中的南瓜中獲得靈感而展開藝術構造的,并通過花器與筋紋器兼容的造型特征,呈現出不一樣的藝術氣韻,簡約而不失生動,田園情趣呼之欲出。

紫砂壺的造型是其藝術表現的主要形式,“南瓜壺”亦不例外,為了著重展現其南瓜特征,凸顯田園風貌,該壺造型可謂別開生面、趣味橫生。紫砂壺的造型十分豐富,通常而言大致有圓器、方器、花器和筋紋器之分,圓器珠圓玉潤,方器輪廓周正,花器生動趣味,筋紋器線條脈絡有致,無不巧奪天工。在實際創作中,這些造型類別往往彼此組合交融或變化出全新的形態。“南瓜壺”的造型大體上以花器為主,同時融入貫穿了筋紋器的特征,整體風格鮮明、靈動精巧、亮麗可愛。

“南瓜壺”整體形似一只飽滿豐潤的南瓜,同時再加上細節處的優化,猶顯生動逼真。壺身豐滿圓潤,腹部鼓出,肩頸一體,壺口直徑較大,圓蓋壓于壺口,蓋中央微鼓向上,提升了空間感,上下嚴絲合縫,立體的橫勢和豎勢都十分明顯,具有拉升之力。除此以外,壺嘴、壺把和壺鈕的搭配在造型和視覺效果上也十分協調。壺嘴從壺身前端斜向上蓄出,直流利落而有勁,耳形圈把與壺嘴前呼后應,圈形適當,大小合體,端拿自然舒適,壺鈕造型似一個抽象的瓜蒂,彎折可愛,令人遐想,與壺身整體造型形成巧妙對應,從而構成一只完整的南瓜狀,可謂惟妙惟肖。南瓜的特征尤其在壺身筋紋的襯托下更顯精美絕倫,簡練的筋紋線從壺肩向下蔓延至壺底中央,并相交于一交點,線條流暢自然,看似隨意搭配,實則恰好形成南瓜的筋紋狀,巧妙的嵌入感在壺面上形成凹凸起伏的趨勢,襯托出南瓜飽滿豐潤的形態特征,田園氣息濃郁,達到無聲勝有聲的效果。“南瓜壺”在泥料選擇上也是別具匠心,細膩潤澤的黃金段泥貫穿整體,烘托出金瓜豐碩的典型形象,令人垂涎。

紫砂壺的題材創意和人文內涵往往是一脈相承的,“南瓜壺”雖造型簡約,卻形象豐滿、生動趣味,而通過對南瓜的構造,其內在的人文底蘊也顯現了出來。金秋之際,大地豐收,處處是一派喜慶的場景,田園果蔬成熟更是增添了秋的韻味。“南瓜壺”以一只豐碩成熟的南瓜烘托出了一幅秋收喜慶的畫面,田園氣息被表現得淋漓盡致。藝術的作用就是以小襯大,從不同的角度來觀察自然生活,進而以獨特的方式來詮釋美好的感悟。“南瓜壺”以一瓜形襯托豐收秋韻,同時亦延伸出更深層的人文意蘊,人生如四季,成熟在秋天,一個人就像一只南瓜,只有經歷四季的蟄伏、艱辛和成長,才能收獲人生的成熟和成功,而這便是這把壺通過藝術形式所要傳達的觀點。