李龍:社會需要精英和良法

11月,李龍從武漢到北京出差,正好趕上了今冬的第一場雪。《環球人物》記者也是趕在此時見到了這位平和而嚴謹的長者。

“人本法律觀”是李龍法學思想的基礎,它為中國法學開拓了一個新的領域。而這一概念的提出正是源自他23年勞改生涯中,廣泛閱讀馬列經典著作,以及對人生的深入思考。在某種意義上,這背后是與大時代一起跌宕起伏的厚重人生。

最壞的地方,往往有最好的結果

李龍出生在湖南祁陽的一個書香世家,他還記得老宅幾道門上的匾:資政第、翰林院編修、進士文魁……父親李景蔭是湖南大學中文系教授。不過,身為中國近代著名法學家的伯父李祖蔭對李龍的影響更大。

1950年抗美援朝,李龍參軍了。“當時是幼兵制,我只有13歲,個子太小,三八步槍都拿不起來,就把我放到醫師學校。” 1954年轉業之后,他參加了大學統考。“恰恰那個時候,我們國家開始統一考試,文科、理科也分開了,之前各個學校都是單獨考試的。我祖父是搞法的,伯父也是搞法的,所以我就報了法學。準備考試只有20多天的時間,當時有一本書叫《人民手冊》,和現在的百科全書相似,很厚,語文、歷史、地理、數學都有。那時候的考試也簡單,讀完那本書就可以考上大學。”

那年9月,李龍考入武漢大學法律系。當時的系主任是從哈佛大學學成歸國的韓德培,也是李龍所在班的法律課主講老師。大二下學期,李龍就開始在《光明日報》《法學》等報刊發表文章,還參加了全國先進知識青年代表大會,并獲得“青年法學家”稱號。

不想1957年反右時,這個躊躇滿志的年輕人卻遭遇了命運轉折。“當時,我發表了兩篇文章《什么叫社會民主》和《無產階級專政》,文章里有句話是:我們國家的上層建筑需要改造。這話在當時來說是比較嚴重的,再加上出身不好,我被劃成了右派,而且還是極右。”

第二年,李龍就被保留學籍勞動察看,下放到湖北蘄春一個叫八里湖農場的地方。“八里湖血吸蟲病很猖獗,當地有個歌謠:人人到了土門頂,男女老少都懷孕,女的只懷10個月,男的一懷就懷到底。因為男的一得就很厲害,會死人的,所以一懷懷到底。我們武漢的118個人去了一年多,都得了病,又回來治。開始勞動很簡單,后來燒土窯,有三四米高,挑一擔上去120斤。又趕上三年自然災害,吃不飽,好多人從上面掉下來。”

1959年,李龍悄悄地去了北京,給前南斯拉夫領導人鐵托寫信,想去南斯拉夫。結果被抓回武漢,先是判了死刑,后來變成死緩,再后來又是勞改,直到1979年平反。“23年,我青年時代、壯年時代,都是在勞改中度過的。”回顧曾經的磨難,他十分豁達,“我既吃過虧,也有所收獲,最壞的地方往往有最好的結果。”

當時湖北監獄有個《湖北新生報》,有4名編輯,其中一個去世了,需要有人頂上。一要會寫文章,二要懂馬克思主義,李龍就從湖北百十萬勞改犯中脫穎而出,當上了報紙編輯。“我不用參加繁重的體力勞動,每月還有10塊錢津貼費。”在監獄,唯有馬克思主義的經典理論可以看,這為他的學術研究奠定了基調。“一開始,我就是為了消磨時間,慢慢地就看進去了。書尾的注釋里有好多東西,看了那個以后我再看原文,就覺得馬克思是學問家、科學家。”李龍驕傲地說,“目前全國來講,懂馬克思主義法學的,沒有幾個能超過我。”

培養“有境界”的法學人才

《環球人物》記者眼前的李龍,眼睛微微睜著,行動有些緩慢,清晰而平和地講著往事。“我是學法的,知道自己判不了死刑,但沒想到被判死緩、無期。判決下來以后,他們問我:你有沒有什么意見?我說有。他說:你上訴不上訴?我說不上訴。他問:那你為什么不上訴?我就說了三句話,留得青山在,不怕沒柴燒;我在里面被關死了,更劃不來;我現在去勞改,將來還有翻身的可能。所以,我當時就沒上訴,但我有這個信念:我將來肯定可以出去的。但是我出去能干什么,這點我就不知道了。當教授,這個更是沒想到。”蟄伏是忍耐,也是智慧,更蘊含著無限的力量。

1979年平反回母校時,42歲的李龍已成了武大歷史上年齡最大的畢業生。他先是在湖北師范學院任教,后來又回到武大,擔任法學院副院長。

23年的牢獄生活,有些東西再也追不回來了,但在學術研究上讓他有了更深的積淀,對社會也有了更清醒的認識。

“文革”時期法制的不完善,促使李龍反思法學研究和治國理政的關系。在他看來,法學絕不僅僅是法律條文,而是一門治國理政的學問。經過了幾十年的探索和總結,他在2004年正式提出“人本法律觀”,并在學界產生了較大影響。而這一觀點,正是受了馬克思《黑格爾法哲學批判》中“不是人為法律而存在,而是法律為人而存在”的啟發,其核心觀點是:“當法律掌握在人民手中時,它便成為人民共同意志的體現以及社會主義治國理政的基本方式和方略。”

從上世紀90年代,李龍開始關注人權的研究,是當代中國最早探索人權問題的法學家之一。他將傳統的個人主義人權觀與馬克思主義的人權理論進行比較研究,創造性地提出了構建中國特色人權法體系的理論設想。

李龍曾這樣總結自己的人生:讀書,坐牢,教學。對于培養法學人才,身為教師的他非常看重。1996年,李龍主持制定法學教育改革方案,提出將過去分散的幾個法學專業合并成“法學”一個專業,這個專業包括法理學、法律史、憲法、行政法、訴訟法、國際公法等14門核心課程。多年來,李龍的初衷始終未變,那就是培養“有境界”的法學人才。“‘有境界’主要包括三個層面,即了解學術前沿、緊跟學術前沿以及創造學術前沿。”

有利的就用,不利的不用,不叫法律意識

《環球人物》:您很早就提出社會需要精英和良法。“精英”和“良法”這兩個詞怎么理解?

李龍:什么是“良法”?第一,它必須是體現廣大人民意志的法,保護的是人民的利益;第二,它應該是順應世界潮流、符合時代要求的法律規范;第三,它應該是可以操作的法律規范;第四,它應該是聯系實際的;第五,它不僅可以“護航”,而且可以“導航”。這就要求在立法的時候必須民主立法、科學立法、依憲立法。

至于“精英”,法學教育本身就是精英教育。要求法官、律師有良知,遵守而不是歪曲法律。律師大部分是好的,也有一部分收買法官、賄賂法官。抓出一個法官,會帶出四五個律師,一般是這樣的。但這個問題的關鍵在于社會風氣不好,不能只怪這個法官和這些律師。

《環球人物》:您經常給各級干部講課,最近您講課的中心議題是什么?

李龍:權力控制。現在,有些權力太大,沒有邊界——自由的權力就是腐敗。比如說人民干部要少數服從多數、表決通過,本來有明確規定的。但有的一把手不經過這個程序,他一個命令下去,這樣就不行了。這其實就是一種人治。

人治與法治的根本區別不在于是否有法律體系和司法實踐,而在于是否樹立了法律至高無上的權威。當法律同領導人的意志發生矛盾時,是領導人的意志高于法律,還是法律權威高于領導人的意志。法律權威高于領導人的意志就是法治;當個人權威尤其是權力執掌者的權威高于法律權威時,必然是人治。

我們講把權力關進籠子里,權力不僅要關進籠子里,還要把這個鑰匙交到人民手中,不能掌握在少數人手中。這個問題光靠黨中央也不行,要和老百姓聯合起來,形成一種機制。現在中央紀委的監察,要持之以恒,要把這個鑰匙交在群眾的手里才有價值。

《環球人物》:您從上世紀90年代就開始關注人權,20多年中,您對于人權的看法有變化嗎?

李龍:有變化,而且變化很大。我們現在講人權,無論從范圍、從制度、從物質方面比原來強多了。過去我們只講人權斗爭,現在講人權對話;過去我們講人權是按階級劃分的,現在講人權的普遍性;過去我們只講人權理論,現在既講人權理論,又講人權制度建設;過去我們很少參與人權的國際保護,現在我們有了維和部隊,保障人權。

《環球人物》:您怎么定義人權,西方的人權理論跟咱們有什么不一樣?

李龍:是有原則區別的。他們認為天賦人權;我們認為人權不是天賦的,是歷史產生的。什么叫人權呢?人之所以為人,應該具有那些權利,這可以從法律、道德、思想三個方面去理解。生存權是首要人權和發展權,而國家獨立正是生存權的基礎。

還有些權利盡管法律沒有規定,但是人應該享有這個權利。

《環球人物》:比如說哪些權利?

李龍:比如農村戶口搬到城市里面,這叫遷徙權。還有受教育的權利,等等。我們現在正在研究這些問題,將來肯定會解決的。

《環球人物》:早在2004年,您就提出了“人本法律觀”。現在,我們能看到對一些熱點問題,有越來越多的民眾參與,這是不是表明民眾的法律意識更強了?

李龍:現在民眾的法律知識的確比原來充足了,但還不能說法律意識強了。有利的就用,不利的就不用,這還不叫法律意識。

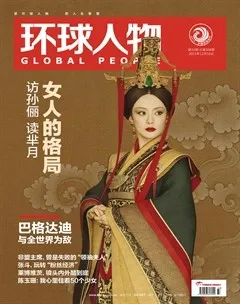

今年,李龍已經78歲了。他向《環球人物》記者描述了自己一天的生活:早晨6點半起床,洗臉漱口,打掃衛生,吃完飯,就開始工作,看新聞,寫東西,讀書,晚上看看電視。老人愛看歷史劇,熱播的幾個劇都看過,“《甄嬛傳》講的是雍正皇帝時候的事,實際不是真實的情況,像《漢武大帝》就比較真實。有歷史基礎的看了才有價值,那些瞎編的沒意義。”

對現在的狀態,李龍很滿意,“按現行的制度,只要干得動我可以一直干下去,現在我還帶著13個博士生呢。”