巴格達迪,與全世界為敵

又到一年歲末時,每個人都習慣性地回望,想對即將畫上句號的365天做一個盤點。美國《時代》周刊也踩著往年的節奏,推出了最新一期的年度風云人物評選。

最初,在得知極端組織“伊斯蘭國(IS)”頭目阿布·貝克爾·巴格達迪和俄羅斯總統普京、德國總理默克爾等另外7人共同入圍時,不少網友頗有微詞:“這樣的惡人能入圍?荒唐!”12月9日評選結果揭曉,巴格達迪位列《時代》2015年度風云人物第二名,僅次于默克爾。對于這樣的排名結果,《時代》主編吉布斯解釋說:“今年,巴格達迪把一個地區性組織發展成了跨國恐怖主義網絡。他向世界提出了重大挑戰。”

攪局

巴格達迪和他領導的IS的確攪動了整個2015年度的國際局勢。

1月7日,新年的日歷剛剛翻過沒幾頁,3名戴著頭巾的男子就端著沖鋒槍闖入法國諷刺漫畫雜志《查理周刊》位于巴黎的總部。一陣激烈的槍戰過后,共有包括兩名警察和《查理周刊》主編在內的12人喪生。事后人們得知,這3名恐怖分子中有一名來自IS,而他們發動襲擊的原因,可能與《查理周刊》此前刊發嘲諷伊斯蘭宗教先知穆罕穆德的漫畫有關。

3月18日,偽裝成士兵的武裝分子進入突尼斯議會大廈附近的巴杜博物館,待旅游大巴抵達后向人群開火,隨后又在博物館內殺害游客,共造成23人死亡,其中包括十余位外國游客。次日,IS發布一段音頻聲明,宣布對該起事件負責,并稱“這只是開始”。

3個月后,突尼斯果然再受重創。IS的槍手襲擊了著名海濱旅游城市蘇塞的兩家酒店,造成數十人死亡。

同樣是6月,科威特首都科威特城的一座什葉派清真寺發生自殺式炸彈襲擊,炸彈在大批什葉派教徒進行周五祈禱時爆炸,造成至少25人喪生,另有超過200人受傷。

7月11日清晨6時30分左右,意大利駐開羅領館附近的一輛汽車被遙控引爆,至少一位平民在爆炸中喪生,領事館建筑外部被炸毀,周圍的民居也受到波及。IS事后稱,是他們預先在汽車上安裝了重達450公斤的炸藥。

此后數月,IS接連在一系列國家實施恐怖襲擊:

8月13日,伊拉克首都巴格達薩德爾市區發生汽車炸彈襲擊;23日,位于敘利亞東部古城巴爾米拉的巴爾沙明神廟被炸毀;9月24日,也門首都薩那一所清真寺遭自殺式炸彈襲擊,造成人員傷亡;10月31日,一架搭載200多名乘客和機組人員的俄羅斯客機在埃及西奈半島哈桑納地區墜毀,機上無人幸存……

時間進入11月,恐怖襲擊的頻率更是進一步升級:12日,黎巴嫩首都貝魯特南郊發生兩起自殺式襲擊事件,造成至少37人死亡,180多人受傷;13日,從法蘭西體育場附近的3次爆炸,到比夏街、伏爾泰街、巴塔克蘭劇院等地相繼發生槍擊和爆炸事件,巴黎在半小時內遭受了一系列恐怖襲擊,共有130余人在襲擊中喪生;18日,IS聲稱已經殺死了一名中國人質和一名挪威人質;24日,突尼斯一輛運載著總統衛隊成員的大巴發生爆炸,造成至少12人死亡……

“鬼影”

整整一年,全世界的神經就這樣不間斷地被此起彼伏的槍聲、爆炸聲所牽動。作為一系列恐怖事件的制造者,IS開始頻繁地被世界各大媒體提及。他們的頭目巴格達迪,卻始終蒙著一層神秘的面紗。

據伊拉克政府官方文件記載,巴格達迪1971年生于古城薩邁拉,和第一任妻子育有兩男兩女共四個孩子。伊情報部門的報告則稱,他和第二任妻子還生了個兒子。

追隨者對巴格達迪的描述幾近完美——出生于宗教家庭,親屬中既有教士也有研究阿拉伯語的教授,本人則在伊斯蘭大學獲得過博士學位,人稱“巴格達迪博士”。但有資料顯示,他并非遜尼派創始人阿布·巴克爾的后裔,巴格達迪也只是其眾多化名之一,意為“來自巴格達”。他實際上出生于伊拉克薩馬拉的巴德里部族,本名阿瓦德·易卜拉欣·巴德里,曾在伊拉克前政權軍隊中任職,并擔任過迪亞拉省某清真寺的伊瑪目(領拜人)。

巴格達迪8歲時,薩達姆上臺,開始了對伊拉克長達24年的統治。此前,伊拉克與同宗同族的敘利亞關系十分密切,兩國都由阿拉伯復興社會黨統治。但薩達姆與老阿薩德(巴沙爾總統的父親)關系一直不好,敘利亞還曾參加美國發動的針對薩達姆的海灣戰爭。

2003年美國推翻薩達姆政權后,什葉派穆斯林在伊拉克崛起,遜尼派穆斯林被排除在權力之外,代表遜尼派極端勢力的“基地”組織便在伊拉克建立起分支組織。同年,巴格達迪開始招募自己的武裝力量。他很快成為遜尼派武裝團伙“圣戰者協商會議”的主席,并追隨極端分子扎卡維,投身“基地”組織伊拉克分支的活動。此后,巴格達迪曾被美軍關進伊拉克南部的博卡營監獄。西方媒體普遍相信,正是在此期間,他萌發了極端和恐怖主義的思維。

2006年10月,“圣戰者協商委員會”發表聲明,宣布建立“伊拉克伊斯蘭國”。這正是IS的前身。

扎卡維在2010年被美軍炸死后,巴格達迪憑借極端的理念和超強的行動力贏得了大批追隨者,在組織內的地位進一步鞏固。據中東《觀察家》網站透露,在不少“圣戰者”眼中,他的威望已超過“基地”組織領導人扎瓦西里,“支持者甚至從阿富汗和巴基斯坦等國給巴格達迪寫信,宣誓對他效忠”。漸漸地,巴格達迪在敘利亞和伊拉克邊界地區發展成獨立于“基地”的力量。

2011年,伊拉克戰爭結束,同年,敘利亞內戰爆發。巴格達迪敏銳嗅到了壯大的機會,通過敘伊邊境進入敘利亞。他號召追隨者在伊拉克全境實施“越獄”,靠著大批越獄而來的極端分子,重組了專業化的指揮團隊和嚴密的管理架構。他還積極接觸對什葉派統治有所不滿的反對派和民兵組織,大肆宣傳教派矛盾。

亂局中,巴格達迪羽翼漸豐。2013年3月,IS攻占敘利亞東部城市拉卡。這個擁有百萬人口的省會城市,是敘伊邊境地帶的重鎮,擁有豐富的石油儲備。4月,他不顧“基地”組織首領扎瓦希里的反對,宣布將“伊拉克伊斯蘭國”與敘利亞反政府武裝“救國陣線”合并,成立“伊拉克與敘利亞伊斯蘭國(ISIS)”。不過,“救國陣線”拒絕加入,巴格達迪與扎瓦西里的矛盾也逐漸升級。到2014年初,“基地”組織宣布與ISIS“恩斷義絕”。

作為一個以宗教為核心凝聚力的組織,ISIS繼承并強化了“基地”組織所信奉的強硬作風和全球圣戰的原則,熱衷于通過武力,來實現建立和統一伊斯蘭國家的目的。巴格達迪本人也常動用斬首等極端手段,并用視頻記錄整個過程,傳到網上,行事作風之殘忍,常讓好戰分子都膽戰心驚。就連本·拉登都曾在生前發出警告,稱之為一個新生的殘忍極端組織勢力。

巴格達迪非常善于偽裝自己,被一些國家的情報機構稱為“鬼影”。 外界一直以來只掌握他的兩張模糊照片,其中一張是美軍懸賞1000萬美元通緝他時發布的,分辨率極低。ISIS主要對手“真主黨”的武裝情報官員艾哈邁德證實,巴格達迪擅長偽裝容顏,還會講帶黎巴嫩、敘利亞和沙特阿拉伯等各種口音的阿拉伯語,足以以假亂真。“即使今天就坐在他旁邊,第二天走過他身邊時,你可能壓根認不出他。”他的一位老部下曾回憶,因為知道人們容易被金錢收買,“他從不與人分享秘密”,哪怕只有親信在身旁,也不忘以頭巾掩面。

野心

2014年1月,巴格達迪帶領ISIS“殺回”伊拉克。

此時的ISIS,經過了敘利亞內戰的鍛煉,已能嫻熟地實施地面協同作戰,這讓缺乏訓練的政府軍毫無招架之力。他們很快占領了巴格達以西60公里的費盧杰,后來更是以800人的兵力打敗政府軍,輕而易舉攻下伊拉克第二大城市摩蘇爾。

此戰讓ISIS名聲大噪,也讓他們更加瘋狂。6月16日,他們將一段長達36分鐘的視頻傳到網上,宣布處決了1700名政府軍俘虜,讓世人震驚。巴格達迪于是成為美國《時代》周刊眼中“世界上最危險的人”,德國一位國際政治學者更是表示:“如果把‘9·11’事件和本·拉登被擊斃作為第一代和第二代恐怖主義的標志,ISIS將成為‘后拉登時代’恐怖主義的新標志,即中東恐怖主義進入3.0時代。”

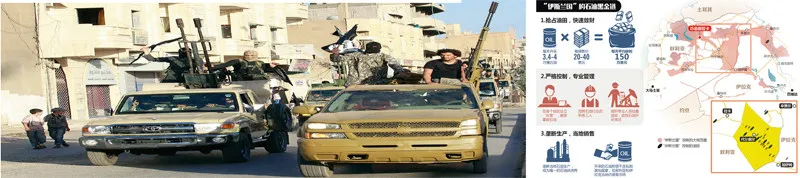

巴格達迪還花大力氣充盈自己的錢袋子。和一些極端組織不同,ISIS不再單純依賴海灣地區一些“同情者”捐助的資金,而是發展出走私原油、敲詐當地企業、掠奪國有銀行等多種籌資方式,迅速積累了20多億美元的資產。以走私原油為例,據美國智庫布魯金斯學會多哈中心一位學者透露,僅在伊拉克境內,ISIS就已控制了至少5座油田,每天能輕松賺取150萬美元。盡管聯合國禁止各國從ISIS進口油氣能源,但黑市交易仍然存在。以財力為誘餌,ISIS頻繁地在社交網站上發布“包吃包住,工資從優”的招兵廣告。

他們還大搖大擺地在眾多新媒體平臺上曬暴力、搞互動,宣傳“存活并擴張”,以及“有比你自己更為重要的事業正在發生,你必須參與其中”等口號。一些人受到ISIS宣傳攻勢的蠱惑,血脈僨張地要為他們而戰。

ISIS的成員總是扛著寫有白色口號的黑色旗幟,除了打巷戰,平時都是坐著皮卡車,架著機關槍或高射炮,在路上疾馳,這種符號化極強的裝扮更渲染了恐怖氣氛。

雖然ISIS的軍事力量目前沒有確切數字,但《紐約時報》援引中央情報局的分析認為,他們現在有2萬至3.15萬名戰斗人員,其中1.5萬名是來自國外的“圣戰者”。“既能在中東戰場上發揮作用,回國后還為巴格達迪招募新成員,在中東以外的國家發動襲擊。”

財力、物力、人力俱備,6月29日,ISIS在互聯網上以多種語言發表書面聲明,宣布恢復已經消亡了百年的哈里發(伊斯蘭政治、宗教領袖的稱謂)政權,在橫跨敘伊邊境的廣大區域正式建立一個“伊斯蘭國”,“國土”橫跨敘利亞和伊拉克,從敘北部阿勒頗省至伊東部迪亞拉省。他們推選巴格達迪為哈里發,敦促各地“臣民”堅決地“拒絕來自西方的垃圾”。

5天后,IS在其網站發布了一段視頻。視頻中,巴格達迪身穿黑色教士長袍,頭裹黑色頭巾,留著大胡子,一步一停地走上清真寺的高臺,自稱是“全球12億穆斯林的領袖”,追隨他就是追隨真神。他否定一切發源于西方的現代思潮和價值取向,強調伊斯蘭國才是穆斯林的歸宿。這是巴格達迪首次發表公開講話。

至此,巴格達迪終于將自己的野心攤開在世人面前:他要在5年內占領整個中東,非洲東部、中部和北部,歐洲的伊比利亞半島、黑海東部、南部和西部,亞洲中部和西部。他們還在網上發布了一張“領土圖”,其“終極控制區”面積比歷史上的阿拉伯帝國還要廣大。

反擊

面對巴格達迪的瘋狂叫板,美國總統奧巴馬終于坐不住了。8月,他宣布將對IS發起攻擊。但有了伊拉克戰爭的現實教訓,又受限于縮減軍費的十年計劃,美國只能在2011年撤軍時留下的爛攤子上修修補補,象征性地祭出空襲一招。而IS顯然看到了美國的難言之隱,于是更加瘋狂地叫囂著要進行大規模報復,揚言要轟炸西雅圖甚至血洗美國。

美國一再呼吁“相關國家”承擔更多的義務,但巴格達迪似乎并不在乎樹敵過多。11月24日,IS發布了一段4分鐘的宣傳片“No Respite(刻不容緩)”,展示出60面國旗,指這些是“反伊斯蘭國全球盟軍”,還特寫了三任美國總統奧巴馬、小布什和克林頓的頭像。

時間進入2015年,IS的一系列恐怖主義行動使全球主要大國找到了現實而緊迫的安全合作契機,而這勢必對當代全球政治格局造成微妙和連續的影響:

10月14日,奧巴馬和來自22個國家的軍事領導人進行磋商,討論打擊IS的未來戰略;

11月22日,聯合國秘書長潘基文在馬來西亞參加東亞峰會期間與俄羅斯總理梅德韋杰夫會晤,提到聯合國正就推出共同打擊極端主義和暴力的綜合性戰略向各會員國征求意見,而要鏟除“伊斯蘭國”這個共同的敵人,離不開美國和俄羅斯的幫助;

同月,俄羅斯總統普京罕見地表態,俄法兩國海軍將結為盟軍,協同作戰,制定海空聯合行動計劃,而這是兩國自二戰以來首次聯合打擊共同敵人……

合力之下,效果明顯。IS的大本營拉卡頻頻遭到轟炸,巴格達迪不得不將“遷都”列入考慮事項;隨著石油收入的大幅減少,戰士們開始減薪。

然而,單純的武力進攻并不足以徹底解決問題,對恐怖主義根源進行反思才是更重要的事。

美國駐阿富汗和伊拉克特種部隊的前指揮官邁克爾·弗林在接受德國《明鏡》周刊采訪時表示,如果不是伊拉克戰爭,今天的“伊斯蘭國”就不會存在。“簡單粗暴地消滅薩達姆·侯賽因和薩達姆本身一樣殘酷。同樣的錯誤也發生在卡扎菲身上,現在利比亞一片荒蕪。歷史告誡我們,(美軍)去往伊拉克是一個戰略失敗,歷史不會容忍這一決定。”他說,“當‘9·11’事件發生時,各種各樣的情緒取代了一切,我們的反應是,‘這些混蛋是從哪里來的?讓我們去干掉他們。讓我們去抓他們。’可我們沒有想想:他們為什么襲擊我們?于是我們在戰略上向著錯誤的方向行進……為了以后不再犯同樣的錯誤,我們必須吸取這一重大教訓。”