卡林型金礦床研究進展簡述

薛靈文 余瑜 李杜文

摘 要:從卡林型金礦床被人們所認識、開發利用直到至今已成為世界四大金礦床類型之一,其礦床理論研究取得了豐富的進展。文章作者在前人研究成果的基礎上,對卡林型金礦床的定義、分布、形成條件、成礦成因等方面的研究進展進行了回顧與論述。

關鍵詞:卡林型金礦床;地質特征;研究

1 卡林型金礦床概念

最早發現卡林型金礦是美國紐蒙特礦業公司,于1962在內華達州的卡林鎮勘探到該地具有開采價值的金礦,由于獨特的地質特征和一般金礦床有很大不同,被命名為卡林型金礦床[1]。卡林型金礦床指產在未發生區域性變質巖石中低溫微細侵染型熱液金礦床,其賦存圍巖主要為碳酸鹽巖、細碎屑巖和硅質巖等沉積巖為主,還可以是火山巖、火山碎屑巖和低級變質沉積巖等。礦床中容礦巖石普遍發育浸染狀構造,金以顯微狀-次顯微細狀分散產出,常見中低溫熱液硫化物、蝕變礦物的礦物組合和微量元素組合(Au-As-Hg-Sh-Tl),但并非是典型的淺成低溫熱液型礦床[2、3、4、5]。

2 卡林型金礦主要產地

目前已發現的卡林型金礦主要在美國和中國地區,少量分布在南美洲地區和東南亞地區。卡林型金礦在我國分布表現出明顯的成群性、區域性,構成了幾個規模不等的金礦化集中區,比如滇-黔-桂、陜-甘-川、西南秦嶺等金礦點富集區[2、3]。

3 卡林型金礦床地質條件

3.1 地質構造背景

(1)以沉積巖為容礦圍巖的卡林型金礦床地區地質構造特征在區域上具有較穩定的沉積史,發育厚的區域上大面積分布的一套沉積建造,成為成礦期賦存圍巖,分布最廣為中至古生代的細碎屑巖、碳酸鹽巖和硅質巖沉積建造,主要產在洋陸和陸陸俯沖-碰撞帶兩側的局部拉張裂陷盆地[4、7]。(2)與火山有關的卡林型金礦床在成礦期巖漿活動強烈,提供各種地熱液來源。(3)礦床區域內成礦期常發育構造活動,以劇烈的地殼構造拉張為特點[2、4]。

3.2 礦床地質特征

3.2.1 圍巖

卡林型金礦床賦存圍巖主要是寒武紀到早石炭紀地層,而一些金礦點的圍巖為巖漿巖[2],比如煎茶嶺卡林型金礦成因就與超基性巖有聯系[4]。分布在我國的卡林型金礦床圍巖主要為二疊紀至三疊紀的含鈣、鈣質細碎屑巖和碳酸鹽巖,少數發育于震旦紀和寒武紀地層[2、6]。

3.2.2 圍巖蝕變

圍巖蝕變類型主要有去碳酸鹽化、硅化、褐鐵礦化、絹云母化、黃鐵礦化、毒砂化和高嶺土化等。蝕變的空間分布和規模在不同礦床中是不同的,即使在同一礦床內也會有變化的,且在某些礦床中圍巖蝕變具有明顯的分帶性和多期次性[2、6]。

3.2.3 礦石

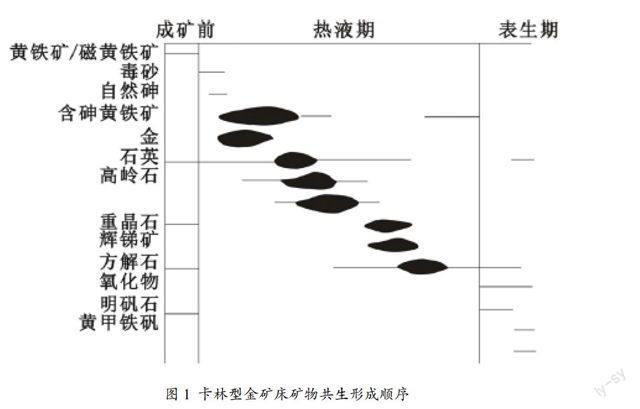

礦石礦物共生形成順序如圖1。石英、方解石、黃鐵礦和重晶石等已經存在的礦石在成礦前熱液作用下發生重結晶及溶解;金的富集和成礦熱液時期形成的砷黃鐵礦、黃鐵礦及毒砂等礦物緊密相關,且金呈次顯微狀形式分散存在其中;成礦期較晚階段主要形成雄黃、雌黃等砷硫化物;成礦期最晚階段形成重晶石、輝銻礦和晚期的方解石。卡林型金礦床一般不形成堿金屬硫化物礦石。

4 卡林型金礦床成因問題

一個礦床的成因問題往往非常復雜,不同的研究者對同一礦床也有不同觀點。目前卡林型金礦床的主要成因觀點有:(1)沉積-改造成因說:認為卡林型礦床產于以沉積巖為容礦巖石的沉積盆地中,含鈣質、硅質、碳質、硫化物質等容礦巖石發育在造山帶拉張盆地的深水至深水的還原環境,與化學沉積、火山沉積或熱水沉積巖有關,有利于含金的金屬硫化物及其有關成礦元素在沉積作用、火山及同生斷裂作用下與深源物質、熱水熱液發生作用達到富集[4]。(2)巖漿熱液成因說:認為礦床的形成與碰撞型花崗巖密切相關,成礦作用的發生涉及到地幔柱作用,加上地殼擴張和流體在上地殼的對流循環同時對金富集形成了圈閉作用,礦床發育在巖漿巖體內[4]。巖漿活動及其產物不僅可以是卡林型金礦床成礦物質和成礦系統的來源,而且也是驅動熱液系統的熱液[7]。卡林型金礦床的形成不是單一控礦因素,往往是多成因多因素的耦合結果。

參考文獻

[1]趙愛林,李景春,等.金礦床研究的回顧與展望[J].地質與資源,2003,12(4).

[2]應漢龍.卡林型金礦床的特征及成因[J].地質地球化學,2001,29(4).

[3]王可勇.我國微細浸染型金礦床的形成條件及成礦作用特征[J].貴金屬地質,2000,9(3).

[4]張夏新,肖麗.卡林型-類卡林型金礦床勘查與研究回顧及展望[J].中國地質,2004,31(4).

[5]周余國,劉繼順,等.卡林型金礦的再定義[J].黃金地質,2008,29(11).

[6]劉源,侯中健,等.我國卡林型金礦研究現狀[J].四川地質學報,2013,33(2).

[7]歐陽玉飛,劉繼順,周余國,等.卡林型金礦研究的若干問題探討[J].地質找礦論叢,2011,26(2).