在抽象概括中發展思維能力

趙金惠

一、教材的變化與思考

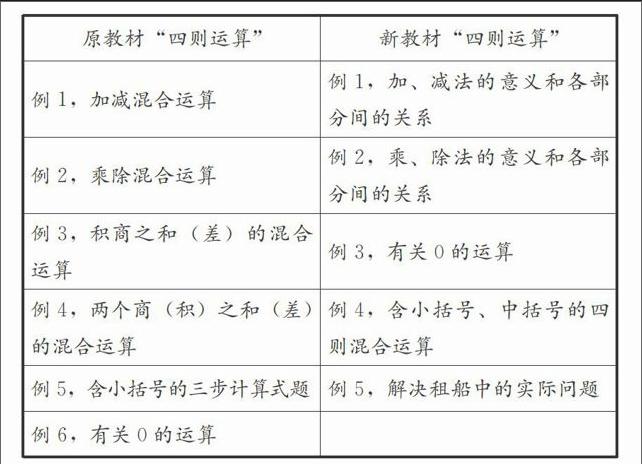

本單元教學內容與舊教材相比,有較大的調整和變化(如下表):

從對比可以看出,原實驗教材利用5個例題對四則混合運算及其順序進行整理;而新教材僅用1個例題對四則混合運算順序進行概括,增加了對加減乘除四則運算的意義及各部分之間關系的梳理總結。

對熟悉舊大綱版四年級下冊數學教材的教師而言,這次變化頗有點“回歸”的感覺。大綱版四年級下冊的“整數和整數四則運算”單元,就專門對四則運算的意義及各部分之間的關系進行了整理。那么,這次“回歸”用意何在?與以往的教學有什么不同?

首先,這樣的編排,突出了對四則運算意義、關系的整理和概括,減少了混合運算因螺旋編排造成的循環過多、瑣碎、教學步子較小、留給學生探索空間不足的問題。

其次,突出了對概念、關系等的抽象概括。實驗教材為引導加強理解,改變教學中“死記硬背”的現象,淡化了對概念、法則、規律與關系等過分“形式化”的要求,但實際教學中,卻容易導致對概念、法則、規律的抽象概括的忽視,有時甚至出現基本的數量關系也模糊不清的現象。抽象性是數學的基本特征,數學的抽象概括過程對發展人的思維能力,特別是理性思維能力產生著重大影響。抽象概括也是數學建模的重要方式。因此,新教材適當重視了對基本數量關系以及有關內容的抽象與概括。如五上“小數乘法”,在引導學生用自己的語言對概念、規律、法則進行解讀的基礎上,引導完成文本概括(如圖1所示)。本單元內容也是如此,突出對知識的梳理和抽象。

相比大綱版教材,新教材將四則運算的意義和各部分間的關系分成三部分:加、減法的意義和各部分間的關系;乘、除法的意義和各部分間的關系以及0的有關運算;運算律單獨編排一個單元。這樣編排更具系統性,有利于學生感悟知識之間的內在聯系,構建知識框架;同時,相似的編排結構,便于學生借助已有的思維框架和認知經驗,進行自主的遷移學習。

需要注意的是,教材突出對概念、關系、規律的抽象概括,目的是優化知識結構的同時,發展學生的思維能力與模型思想,重在過程。教學中要引導學生在解決問題的過程中,感悟聯系、發現規律、建立模型。而不能把結果作為重點,忽視過程經歷,一味強調得出概念、關系和規律,導致新的“死記硬背”的產生。

二、教學分析與建議

吃透教材,把握學生是有效教學的前提。“加減法的意義和各部分間的關系”的教學也不例外,首先要做好三個把握。

(一)把握教學素材的結構特征

教材例1中的三道現實問題結構相似:內容相同,只是條件和問題不同,因而呈現為一道加法問題和兩道減法問題。這種相似的結構,對比鮮明,突出體現了加、減法知識的內在聯系,更有利于發現加、減法的意義及減法與加法的逆運算關系,建立完善的知識結構。

(二)把握教材中比較認識的方法

教材還特別突出了引導學生通過比較進行認識的方法。如解決例1中的三個問題后,通過小精靈提示學生思考:“與第(1)題比較,第(2)、(3)題分別是已知什么?求什么?怎樣算?”在比較中體會減法的意義,以及與加法之間的關系。

(三)把握學生的學習特點

通過前面三年半的學習,學生對于加、減法以及有關運算已經非常熟悉,有了許多感性的認識。但上升到概念、關系、系統的理性高度,還存在相當的困難。尤其是還不善于站在系統的高度,用聯系、關系的視角進行抽象概括。因此加減法之間的關系“減法是加法的逆運算”以及加減法各部分間的關系,是教學中的難點。

但另一方面,四年級學生處在由“直觀形象抽象概括的過渡階段”到“初步本質抽象概括階段”的過渡期,已經具備初步的抽象概括能力,通過問題引領,重視調動加減運算已有的豐富感性經驗,讓學生自主進行抽象概括與數學建模,不僅能使學生對知識進行理性的提升,還能促進思維能力、建模意識的發展。

因此教學中,要注意以下幾點:

1. 要有整體意識。

一方面要注意教學素材的結構特征,抓住知識間的聯系展開教學;另一方面,要注意引導學生建立對知識進行系統整理的意識。課始,教師引導學生:“到現在為止,整數的加減乘除四種運算我們已經學完了。這一單元我們就來整理一下,看一看它們之間有些什么關系?存在哪些規律和秘密?”然后點出學習內容,這樣幫助學生轉變學習思路,自覺從整體把握知識間關系的角度進行思考與探索。

2. 做足感性積累。

四年級學生的抽象概括需要以豐富的感性經驗做支撐。因此在充分利用教材問題情境的同時,注意進行素材的豐富和補充處理。

在此,建議不要在學生解決教材中的三個問題后,就急于引導總結。因為這時學生雖然對于加減法之間的關系和減法的意義已經有了初步的感悟,但還不深刻、鮮明,僅靠這些經驗抽象出概念與關系還比較困難。可以借助舉例的模式,充分調動學生已有的認知經驗參與進來,充分感悟概念、關系的本質特點,為概括提升做好鋪墊。

例如,可以根據已有的三道算式,進行引導:“你還能根據這三道算式編類似的問題嗎?”讓學生交流、分享。編題的過程,其實是學生進一步明確所得感悟,并調動已有經驗將這種感悟再次強化、外顯的過程。學生編題后的交流分享,又成為新的教學資源,參與對比思考,進一步凸顯加減法的意義以及兩者的關系。此時再充分放手,讓學生用自己的語言說一說加減法的意義,減法與加法的關系,概念的抽象概括就水到渠成。

這種舉例積累感性經驗、對比概括的方法,也可以在引導學生在抽象概括加減法各部分間的關系時遷移運用。例如,讓學生根據出示的一道加法(或減法)算式寫出不同的算式,并舉出類似的例子,最后進行各部分間關系的抽象概括。

3. 注重過程教學。

需要特別注意的是,本部分知識的學習,得出加減法的概念和有關關系式不是最終目的,而是通過這種概括梳理的過程,使學生完善知識框架,為以后分數、小數加減法的學習打基礎,更重要的是在概括提升的過程中,發展學生類比發現、抽象概括的思維能力。因此,不要把重心放在結論上,而要充分放手,讓學生以得出結論的過程為平臺,自己發現規律,嘗試進行概括。在這個過程中,允許語言不規范,結論不到位,這些可以通過教師的引導進行規范,重要的是讓學生切切實實地經歷自主學習的過程。

(作者單位:山東省壽光市教科研中心)endprint