連續性護理干預對2型糖尿病患者自我管理行為和血糖控制的影響

韋海英 呂躍沖 梁雁芳 黃歡

糖尿病是一種高患病率的慢性終身性疾病。我國成年人糖尿病患病率為9.7%,糖尿病患者將近9240萬人,糖尿病的患病率呈逐年上升趨勢[1]。連續性護理定義為設計一系列的護理活動,確保患者在不同健康照顧場所之間轉移(如ICU到普通病房)或不同層次健康照顧機構之間轉移時(如醫院到社區),所接受的健康服務具有協調性和連續性,預防和減少高危患者健康狀況的惡化[2]。連續性護理將以患者為中心的服務理念延伸到患者的家庭和社區,幫助患者完善自我管理,提高患者疾病防控意識。本研究旨在探討連續性護理干預對2型糖尿病患者自我管理行為和血糖控制的影響,以提高患者的遵醫行為,改善患者的生活質量。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2012年1月-2013年10月在廣西玉林市某三級甲等綜合性醫院內分泌科住院的114例2型糖尿病患者為研究對象。納入標準:(1)符合2型糖尿病診斷標準[1];(2)年齡18周歲以上,病程1年以上;(3)本市居民,可以接受電話隨訪或家庭訪視;(4)患者及家屬知情同意,自愿參加者。排除標準:(1)合并嚴重心、腦、腎等慢性疾病;(2)存在精神病、溝通障礙者;(3)惡性腫瘤、妊娠糖尿病或急性并發癥者。按隨機數字表法將患者分為研究組(57例)和對照組(57例),其中男65例(57.02%),女49例(42.98%);年齡19~75歲,平均(58.74±12.07)歲;病程2~23年,平均(8.50±6.19)年。兩組患者性別、年齡、文化層次、職業、病程、婚姻、家庭人均月收入等社會人口學資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 干預方法

1.2.1 對照組 從患者入院開始由責任護士和研究者對其進行常規護理,收集患者資料和信息,建立患者個人檔案;與患者建立良好的伙伴式的醫患、護患關系,詳細了解患者的病情、治療、生活方式、飲食習慣、食量等,認真評估患者心理狀態,根據患者的心理問題、文化層次、理解能力對其進行針對性的心理疏導;采用口頭講解、發放宣傳冊等方式對患者和家屬進行糖尿病及其治療、護理方面相關知識教育,幫助患者和家屬了解糖尿病的病因、臨床表現、診斷、治療、護理及控制目標,各種急慢性并發癥預防和處理措施;告知患者糖尿病飲食控制、運動調節的意義與重要性及原則與注意事項,教會患者食物熱量換算及食物替換方法,引導患者選擇合適的運動方式、時間及運動量;指導患者學習與掌握胰島素的使用方法及血糖、尿糖、血壓、體重指數的監測方法;患者出院由醫師給予后續的治療方案,責任護士發放愛心聯系卡,建議患者定期自我監測與門診隨訪。

1.2.2 研究組 在常規護理的基礎上實施連續性護理干預。

1.2.2.1 連續護理小組的成立 由7名經過培訓的醫務人員組成,包括醫師、護士長、專科護士、責任護士及社區醫生、護士,其中內分泌科副主任醫師1名,糖尿病門診醫師1名;護士5名,5年以上內分泌科工作經驗或2年以上糖尿病管理與教育經驗,具有良好的護患溝通能力,熟練掌握糖尿病相關知識與技能,具體負責患者住院期間的評估指導與健康教育及出院后的追蹤隨訪與技能跟進。

1.2.2.2 連續護理方案的制訂 本研究分為兩個階段進行。第1階段:出院前1周由研究者和責任護士收集患者資料,對其進行心理社會、生理、健康行為等方面評估,根據患者文化層次、接受能力及對疾病認知程度,對患者進行個性化的健康教育與指導,出院當天制訂患者連續護理計劃,提醒患者記錄自我監測日記。第2階段:由研究者和社區護士為患者提供服務,采用集體與個體、電話與上門干預方式對患者進行為期1年的追蹤隨訪。首先由社區衛生服務成員組織管轄范圍內的患者在衛生服務中心進行分批集中培訓與指導,每周2次,每次40~60 min,待患者掌握后進行居家護理,然后根據患者具體情況通過電話或家訪實行個性化的技能指導,同時評估干預效果及收集患者資料,包括糖尿病自我管理行為及各項糖代謝指標。

1.2.2.3 連續護理的實施 (1)電話隨訪(遠程護理):患者干預后1~3個月每周電話隨訪1次,每次10~15 min,了解、指導患者治療、護理及病情控制情況;干預4~12個月每月電話隨訪1次,每次15~20 min,強化、調整后續護理方案,同時詳細記錄干預效果。通過電話隨訪,對患者病情、心理社會、健康行為等方面進行護理評估與個性化的健康指導。①病情監測:評估患者是否出現多飲、多食、多尿、消瘦、皮膚或外陰瘙癢,血糖是否正常,敦促患者按治療處方服用降糖藥或注射胰島素,遵醫囑嚴格控制飲食與進行運動鍛煉,指導患者進行病情監測與癥狀識別。對于糖尿病原有癥狀加重,伴食欲下降、惡心、嘔吐、頭痛、嗜睡或尿少、尿閉及尿頻、尿急、尿痛、尿失禁,應詢問有無相關誘發因素,警惕糖尿病酮癥酸中毒、非酮癥高滲性昏迷、尿路感染等急性并發癥的發生,并及時給予就醫指引。對于病程長、年齡大患者,注意詢問有無胸悶、心悸、心前區不適;有無肢端感覺異常、肢體麻木、發涼、疼痛或視物模糊;足部是否畸形、皮膚干燥、溫度改變、潰瘍、壞疽,以降低糖尿病性冠心病、糖尿病神經病變、糖尿病視網膜病變、糖尿病足等慢性并發癥的風險,教會患者預防方法及處理措施,告知患者及時就醫或門診隨訪。②心理社會:文獻[3]證明,糖尿病患者容易產生各種心理問題,其抑郁癥的發病率是正常人的3倍,焦慮的發生率也大大高于普通人群。因此,隨訪中應主動、耐心地與患者交談,全面、詳細地了解患者的心理狀況,發現患者情緒異常及時給予心理疏導。采用解釋、安慰、鼓勵、暗示、支持、指導等方式對其進行心理調節[4];還可以引導患者應用音樂療法、漸進性肌肉放松、催眠、深呼吸、主動放松和指導性想象等方法以舒緩情緒[5],鼓勵患者主動參與社交活動。③健康行為:評估患者是否遵醫囑用藥、健康飲食、規律運動、自我監測。幫助患者建立良好的生活方式和正確的健康行為,鼓勵患者堅持長期的自我管理,詢問患者自我監測情況,并給予個性化的技能指導。個性化護理干預有利于充分調動和發揮患者的主動性和積極性,有利于激發患者參與治療護理,使其逐漸學會自護[6]。(2)家庭訪視(上門指導):分別于患者干預后1、2、6、12個月進行家庭訪視;通過入戶訪視,對患者的家庭條件和自我管理技能進行評估與指導。①家庭條件,居室采光和通風是否良好,設置或結構是否存在障礙,室溫是否過高或過低,常用物品放置高度是否合適,家中是否購置冰箱存放藥品,家庭成員對本病的認知程度和態度及對患者的關心和支持狀況等。②現場技能指導,了解患者目前治療及病情控制情況,觀察患者能否準確地使用胰島素和各種降糖藥物并給予正確指導;健康飲食是糖尿病控制的基礎,評估患者對治療飲食的認知程度,引導患者制訂用餐計劃;合理運動能改善血糖和血脂水平[7],指導患者制訂具體的運動計劃,敦促患者按醫囑給予的運動處方進行規律的有氧運動;鼓勵家屬參與患者的督促與管理工作,加強患者對出院護理處方的依從性,對于依從性好的患者給予肯定與表揚,而對于依從性差的患者針對原因進行教育、指導與技能跟進。研究[8]表明,隨訪護理可強化患者防病治病的意識,促進患者建立健康、正確的生活方式,提高患者治療依從性。(3)評估與指導:1個月內促使患者掌握有效的自我管理技能,1個月后對患者的自我管理技能進行進一步強化指導,使其建立健康有效的自我管理行為。另外,每2個月舉辦糖尿病健康知識講座1次,提高患者對疾病的認識水平,促進醫患、患患之間的相互溝通與交流;評估患者自我管理能力及遵醫行為,根據測評結果調整后續護理干預方案。

1.3 評價內容

1.3.1 糖尿病自我管理行為 采用糖尿病自我管理行為量表(Chinese version Scale of the Diabetes Self-care Activities, SDSCA)進行測評[9],該量表具有較好的信度和效度[10]。SDSCA由11個條目組成,分別反映普通飲食、特殊飲食、運動、血糖監測、足部護理、藥物等6個方面內容,其中10個條目為正向題,1個條目為反向題,每個條目按0~7分8級計分,總分0~77分,得分越高,說明自我管理行為越好。同時本研究采用得分指標進行分析,得分指標=(實際得分/最高可能得分)×100%,并將得分指標≤40%定義為差,40%~80%為中等,≥80%為良好。

1.3.2 糖代謝指標 分別監測患者干預前、干預6個月和干預12個月門診隨訪或家庭訪視時的空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血紅蛋白(HbA1c)的數值。

1.4 資料收集與管理 為了確保患者資料的完整性和連續性,由專人負責患者數據庫的登記與管理,連續護理小組分別于患者出院前1天,干預6、12個月門診復查或隨訪時發放調查問卷,患者或家屬填寫,填完后及時收回,回收率100%。

1.5 統計學處理 使用SPSS 13.0統計學軟件進行分析,計量資料以(±s)表示,比較采用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

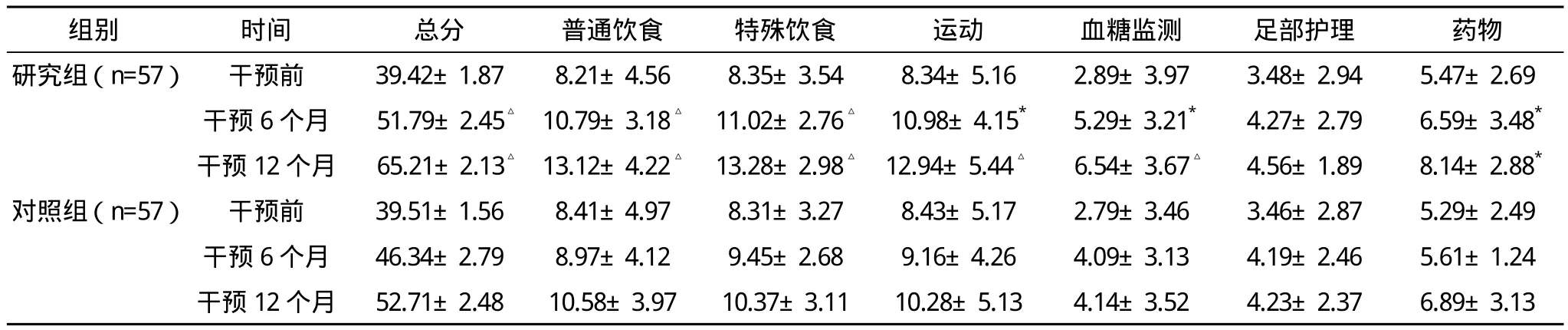

2.1 兩組患者干預前后自我管理行為比較 干預前,兩組自我管理行為總分與各維度得分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);干預1年后,研究組除足部護理項目外,其他項目比較,研究組患者干預后自我管理行為得分明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表1。研究組自我管理行為良好33例(57.89%),中等16例(28.08%),差8例(14.04%);對照組良好6例(10.53%),中等34例(59.65%),差17例(29.82%)。

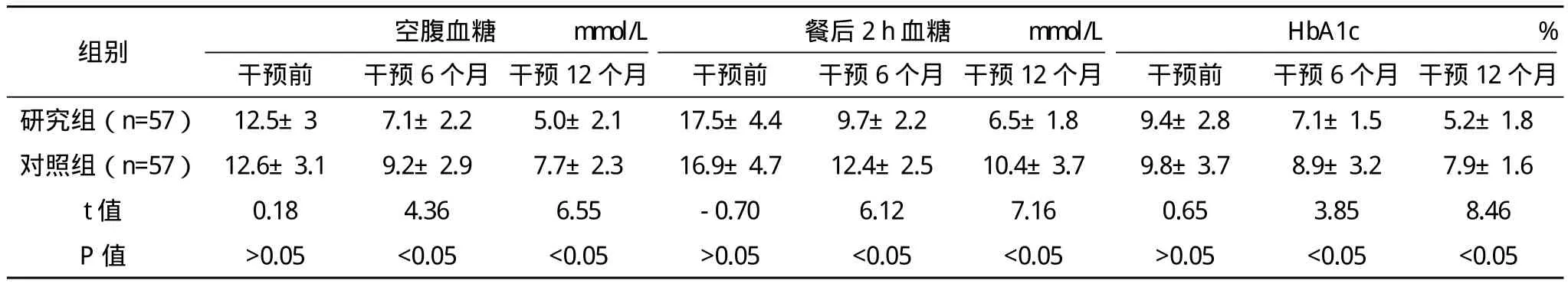

2.2 兩組患者干預前后各項糖代謝指標比較 干預前,兩組空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血紅蛋白(HbA1c)值比較,差異均無統計學意義(P>0.05);干預1年后,研究組觀察指標明顯優于對照組,比較差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表1 兩組患者干預前后自我管理行為總分與各維度得分比較(x-±s) 分

表2 兩組患者干預前后血糖指標變化比較(x-±s)

3 討論

糖尿病具有病程長,無法根治,需要長期治療和護理,我國由于人口眾多、制度限制、人均醫療資源不足,患者無法長期住院,需要社區和家庭的持續治療和護理。因此,如何在患者出院后對其病情、治療及護理進行監控與指導是確保患者疾病轉歸的關鍵。本研究實施的連續護理方案包括出院前的護理評估與康復計劃,出院后的電話隨訪、家庭訪視及社區門診再培訓。通過鼓勵患者及家屬參與護理計劃的制訂、護理措施的實施及護理效果的評價,充分調動和發揮患者的主觀能動性和主動參與的積極性,改變患者對疾病及其治療、護理的認知態度和認知水平,提高患者遵醫行為和自我管理能力,促進患者建立良好的生活習慣及健康的行為方式;動態提供治療有效的積極信息,增強患者戰勝疾病的信心和決心,保證患者信息、治療、護理的持續無間斷;鑒別護理缺陷,預防各種急慢性并發癥,提高患者的康復效果與生活質量。出院電話回訪使護理教育從醫院延伸到社會、家庭,不僅提高患者對護理服務的滿意度,還可隨時發現患者居家護理存在的問題,及時給予恰當的指導和幫助,促進患者疾病全面康復和其健康行為的有效建立[11]。

文獻[12-14]表明,連續性護理可以改善2型糖尿病患者的功能狀況、生活質量、滿意度及遵醫行為,極大地影響患者的預后。也有文獻[15]證實,連續性護理能降低患者住院率及再次入院的可能性,且與血糖控制有密切關系。本研究結果顯示,干預前兩組自我管理行為總分與各維度得分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);干預1年后在自我管理行為總分與各維度方面(除足部護理外),研究組得分明顯高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);研究組57.89%的患者處于良好自我管理水平,而對照組只有10.53%的患者處于良好自我管理水平,說明干預后患者自我管理行為有所改變,自我管理能力有所提高。同時本研究發現,不少患者對于血糖監測、足部護理認識不足,認為每天足部護理費時又費力,每次血糖監測疼痛又傷財。今后,糖尿病教育者需針對患者薄弱行為,加強個體化管理力度,促進患者血糖監測行為、足部護理行為的改變。另外,本研究結果顯示,干預前兩組空腹血糖、餐后2 h血糖、糖化血紅蛋白(HbA1c)值比較,差異均無統計學意義(P>0.05);干預1年后,研究組觀察指標明顯優于對照組,比較差異均有統計學意義(P<0.05),表明干預后患者糖代謝指標有所降低,糖代謝水平有所改善。

綜上所述,連續性護理干預不僅有效地提高了2型糖尿病患者的自我管理能力,改善2型糖尿病患者的自我管理行為,而且明顯地改善了2型糖尿病患者的糖代謝水平,還能豐富護理工作的內涵。目前,我國連續護理正處于發展時期,存在許多問題與不足,這不僅需要醫務人員不斷地實踐與研究,而且更需要社會家庭-醫務人員-患者的共同參與和長期堅持,為維護人類健康做出應有的貢獻。

[1]葛均波,徐永健.內科學[M].第8版.北京:人民衛生出版社,2013:733-752.

[2] Shortell S M, Rundall T G, Hsu J. Improving patient care by linking evidence-based medicine and evidence-based management[J]. JAMA,2007,298(6):673-676.

[3]鮮雪梅,樓青青,朱君亞.糖尿病患者健康行為的研究現狀[J].中華護理雜志,2011,46(7):722-724.

[4]牟洪英.早期康復護理對腦梗死患者肢體功能的影響[J].中國醫學創新,2010,7(11):95-96.

[5]周雪江,王艷麗,韋群英.參與型護理模式對喉癌術后情感障礙患者負性情緒及生活質量的影響[J].中國醫學創新,2014,11(14):85-87.

[6]徐蘭平,賈蕓,張空,等.個性化護理干預對糖尿病患者血糖監測依從性的影響[J].中華現代護理雜志,2013,19(20):2415-2417.

[7] Kodama S, Tanaka S, Saito K, et al. Effect of aerobic exercise training on serum levels of high-density lipoprotein cholesterol: a metaanalysis[J]. Arch Intern Med,2007,167(10):999-1008.

[8]閆薇,任杰,趙忠陽,等.出院后護理干預預防冠心病患者急性心臟事件的效果[J].中華現代護理雜志,2013,19(20):2420-2421.

[9] Toobert D J, Hampson S E, Glasgow R E. The summary of diabetes self-care activities measure: results from 7 studies and a revised scale[J]. Diabetes Care,2000,23(7):943-950.

[10]石巧琴,尚少梅,來小彬,等.2型糖尿病患者自我管理行為量表的信、效度研究[J].中國實用護理雜志,2008,24(3):26-27.

[11]張潔筠.電話回訪式護理干預對2型糖尿病患者的影響[J].中國醫學創新,2010,7(11):112.

[12] Koopman R J, Mainous A G, Baker R, et al. Continuity of care and recognition of diabetes, hypertension and hypercholesterolemia[J].Arch Intern Med,2003,613(11):1357-1361.

[13] Cabana M D, Jee S H. Does continuity of care improve patient outcomes[J]. J Fam Pract,2004,53(12):974-980.

[14] Mainous A G, Koopman R J, Gill J M, et al. Relationship between continuity of care and diabetes control: evidence from the Third National Health and Nutrition Examination Survey[J]. Am J Public Health,2004,94(1):66-70.

[15] Knight J C, Dowden J J, Worrall G J, et al. Does higher continuity of family physician care reduce hospitalizations in elderly people with diabetes[J]. Popul Health Manag,2009,12(2):81-86.