吡格列酮聯合二甲雙胍治療非酒精性脂肪性肝病療效觀察*

胡國強 向陽 方軍 楊力 冷芳 葉長根 葉家潤

社會生活節奏越來越快,人民生活水平不斷提高,近10年來非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的發病率在逐年上升且呈現出低齡化的趨勢,以40~49歲人群高發,成人患病率約15%~25%,NAFLD已成為慢性肝病愈來愈重要的病因,嚴重危害公眾健康[1]。NAFLD常與2型糖尿病、肥胖、高血壓、高脂血癥密切相關,是以代謝紊亂為中心(胰島素抵抗)的臨床病理綜合征[2],幾乎80%以上患者都存在胰島素抵抗(IR)[3],其確切的發病機制至今尚未完全闡明,其中IR及其代謝紊亂在NAFLD的發生過程中起重要作用[4]。由于NAFLD與IR密切相關,本研究采用吡格列酮聯合二甲雙胍治療非酒精性脂肪性肝病患者,從不同途徑改善胰島抵抗,并評估其療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2013年1月-2014年6月在本院消化內科就診并被診斷為非酒精性脂肪肝(除外肝硬化期)70例患者,按隨機雙盲法分為治療組(吡格列酮聯合二甲雙胍組,35例)和對照組(安慰劑,35例)。納入標準:符合2010年中華醫學會肝臟病學分會脂肪肝和酒精性肝病學組制定的標準[5-6],或2005年國際糖尿病聯盟的代謝綜合征診斷標準[6-7]。NAFLD主要診斷依據需符合以下3項條件:(1)無飲酒史或飲酒折合乙醇量小于140 g/周(女性<70 g/周);(2)除外病毒性肝炎、藥物性肝病、全胃腸外營養、肝豆狀核變性、自身免疫性肝病等可導致脂肪肝的特定疾病;(3)肝活檢組織學改變符合脂肪性肝病的病理學診斷標準。由于肝組織學診斷難以獲得,本研究診斷依據肝臟彩超及肝臟CT值/脾臟CT值(0.75~0.95為輕度脂肪肝;0.50~0.75為中度脂肪肝;<0.50為重度脂肪肝)。排除標準:(1)酒精性脂肪肝;(2)各種病毒性肝炎;(3)脂肪性肝硬化失代償期;(4)藥物性肝炎;(5)遺傳性代謝性肝病;(6)妊娠或哺乳期婦女;(7)未成年人及>75歲老人;(8)多臟器功能障礙者(尤其出現心、腦、腎功能障礙);(9)不同意進入該臨床研究者;(10)不能按方案隨訪者;(11)曾經在多家醫院診療,效果不佳、不能接受糖尿病教育及運動指導者;(12)HOMA-IR<1.32者。符合上述標準的患者計 算 HOMA-IR 值(HOMA-IR=FINS×FPG/22.5), 且HOMA-IR>1.32者入選,入選前1周停用任何藥物。治療組35例,男20例,女15例,年齡27~60歲,平均(43.5±15.4)歲,體重指數(BMI)(26.6±2.6)kg/m2;對照組35例,男23例,女12例,年齡30~71歲,平均(45.5±16.7)歲,BMI(26.4±2.3)kg/m2。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 所有患者均進行以下基礎治療:(1)飲食教育及指導(嚴格按照糖尿病飲食),統一按照本院營養科根據患者個體特點制定的飲食計劃,調整飲食結構,限制膽固醇、飽和脂肪、糖類及乙醇的攝入,日熱卡攝入限制在35 kCal/kg左右。(2)運動治療(有氧運動),自由選擇慢跑步、打羽毛球、競走、韻律操或健身館健身運動指導等運動,以心率增加50%或不超過150次/min為限,單次運動時間40~60 min為宜,每周運動不得少于3次,最好3~5次。(3)由于所有入選病例均具有肝功能異常,從倫理上必須給予一定的護肝、降酶治療,為了具有可比性、排除護肝藥物偏差,采用共同護肝降酶藥物(天晴甘平100 mg,3次/d)。在以上共同治療方案的基礎上治療組服用吡格列酮(江蘇恒瑞醫藥股份有限公司),15 mg,1次/d,口服6個月及二甲雙胍(格華止)(中美上海施貴寶制藥有限公司),500 mg,1次/d,口服6個月。對照組口服安慰劑2片,1次/d,口服6個月,所有藥物分發由藥師根據分組方案執行,均在早餐前口服。(4)隨訪(科研小組專人負責):所有患者每周隨訪1~2次,督促飲食、運動及口服藥物的執行,每月復查肝功能、血糖、血脂、監測體重等項目;第3個月及第6個月除全面復查上述相關指標外,還要復查肝臟CT或B超及胰島素,這些指標用于統計對照分析。(5)其他情況醫囑:建議所有患者運動均在餐后且有家人或朋友陪同進行,對于年齡較大(年齡>60歲)的患者,運動量適當減少,以心率增加30%左右為宜,體重減輕速度不宜超過2.5 kg/月,避免不必要的相關并發癥。

1.3 療效評價 顯效:癥狀、體征消失,B超檢查無脂肪肝表現,CT檢查肝臟密度恢復正常,肝臟CT值等于或高于脾臟;生化檢查ALT、GGT、TG均恢復正常或轉氨酶1.5 UN以下。有效:癥狀、體征好轉,CT檢查肝臟密度有所增高,但CT值仍低于脾臟5~10 HU;ALT、GGT、TG下降治療前的2/3或轉氨酶在2 UN以下。無效:癥狀、體征無好轉,CT檢查肝臟密度增高,但CT值仍低于脾臟10 HU以上,ALT、GGT、TG下降未超過治療前的2/3或轉氨酶3~5 UN,記錄用藥期間患者發生的任何不良事件。

1.4 統計學處理 使用PEMS 3.1統計學軟件進行分析,計數資料比較采用t檢驗,計數資料比較采用 字2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

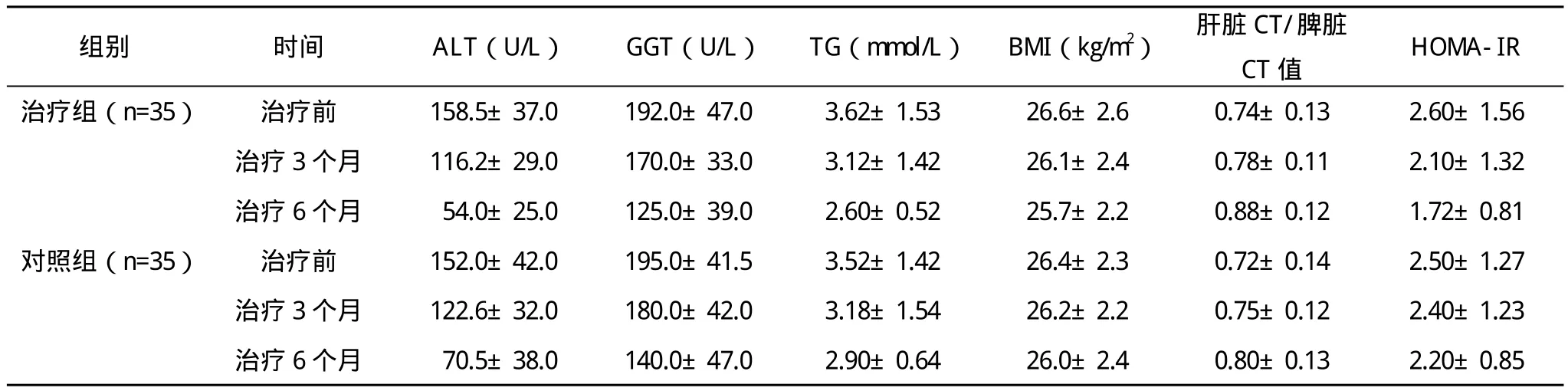

治療3個月時,與治療前比較兩組ALT、GGT、TG均有下降,胰島素抵抗程度亦較治療前下降,治療組下降更為顯著,但兩組比較差異無統計學意義。治療6個月治療組療效優于對照組,比較差異有統計學意義(P<0.05)。治療6個月時,除GGT、BMI兩指標變化差異無統計學意義外,其余指標包括ALT、TG、肝臟CT/脾臟CT值、HOMA-IR,治療組明顯優于對照組,比較差異有統計學意義(P<0.05)。治療期間,兩組均無不良反應發生,見表1。

表1 兩組治療前后各觀察指標比較(x-±s)

3 討論

NAFLD是隱源性肝硬化的常見原因[8]。范建高[9]調查脂肪肝的病因中與代謝綜合征相關的NAFLD占78.1%;Donatl等[10]發現在高血壓患者中30%有NAFLD;張建華等[11]調查1302人群,NAFLD發病率約11.03%;趙麗琴等[12]分析130例NAFLD患者臨床表現,提示NAFLD明顯與體重指數、腰圍、血壓、FPG、TG、ALT等水平相關。這些研究均提示NAFLD的發病率在上升,其發病與2型糖尿病、肥胖、高血壓、高脂血癥密切相關,需要引起足夠重視。目前NAFLD的發病機制尚未完全清楚,但普遍接受Day等[13]提出的“二次打擊學說”,第一次打擊主要是肥胖、2型糖尿病、高脂血癥等伴隨的胰島素抵抗,引起肝細胞內脂質過量沉積;IR及其代謝紊亂在NAFLD的發生過程中起重要作用,胰島素抵抗時,由于胰島素對脂肪分解的抑制作用減弱,產生大量的FFA,脂肪組織的分解大于合成,儲脂能力下降而造成脂肪在肝臟的異位沉積,使肝臟承受二次打擊(脂質過量沉積的肝細胞發生氧化應激和脂質過氧化,導致線粒體功能障礙、炎癥介質的產生,肝星狀細胞的激活,從而產生肝細胞的炎癥壞死和纖維化),易于發生更嚴重肝細胞損傷。CYP2E1是氧化酶系中最重要的氧化酶,高表達后降低抗氧化系統的保護作用,損傷肝細胞,參與NAFLD的形成[14-15]。吡格列酮為過氧化物酶增殖體的受體(PPARy)的激動劑,調控與胰島素效應有關的多種基因轉錄,從而調節胰島素應答基因的轉錄,控制血糖的生成、轉運和利用,即通過提高外周和肝臟的胰島素敏感性而控制血糖水平、脂肪代謝的調節。二甲雙胍為一線降糖藥物,通過多種機制達到抑制肝臟葡萄糖輸出、抑制腸道葡萄糖吸收、促進骨骼肌攝取葡萄糖進行氧化分解;通過增加糖代謝,減少糖吸收而達到減輕體重目的。

本研究結果顯示,所有患者在給予嚴格飲食、運動等基本治療后,3個月后所有觀察指標(ALT、GGT、TG、BMI、 肝 臟 CT/脾 臟 CT值、HOMA-IR)均能得到改善,提示有效的糖尿病飲食教育、運動治療及監管在NAFLD治療中顯得與單純糖尿病患者的治療同樣重要[16-18]。但是進一步分析第6個月的數據發現,盡管6個月后,兩組所有觀察指標(ALT、GGT、TG、BMI、 肝 臟 CT/脾 臟 CT值、HOMA-IR)均能得到進一步改善,但是吡格列酮聯合二甲雙胍治療6個月后,NAFLD患者的糖脂代謝、肝功能等(ALT、TG、肝臟CT/脾臟CT值、HOMA-IR)指標,同對照組相比較,療效更明顯,按照預定療效評判標準,治療組療效明顯優于對照組,而且復查B超脂肪肝消失率達30%,提示NAFLD患者除給予飲食、運動、有效的監管與隨訪等基礎治療外,給予吡格列酮聯合二甲雙胍治療,效果更佳;由于本研究觀察時間為6個月,1年后的遠期療效,兩組還有無差異值得進一步研究。

國內外研究[13,19-22]證實,胰島素增敏劑可有效的改善NAFLD的脂肪肝程度、肝功能及肝臟組織病理學,二甲雙胍及吡格列酮治療NAFLD有效可能與其對CYP2E1調節有關。Sanyal等[23]吡格列酮聯合維生素E治療非酒精性脂肪性肝炎患者,發現肝組織脂肪變、氣球變和Mallory小體均有明顯改善。胰島素增敏劑是從分子水平改善胰島素功能,其療效具有時間依賴性。吡格列酮聯合二甲雙胍組用藥期間,個別患者出現腹痛、腹脹、腹瀉、納差、乏力及一過性轉氨酶升高,但無一例患者因此退出實驗,且隨著時間的延長,副反應緩解,另外藥物其他遠期副作用還需要進一步觀察,提示NAFLD患者服用吡格列酮及二甲雙胍安全、有效,值得臨床推廣應用。由于本研究入選的NAFLD患者HOMA-IR均>1.32,即血液中均有一定的胰島素水平,患者胰島具有分泌胰島素功能,吡格列酮才能發揮作用,對于血漿胰島素水平很低的NAFLD患者可能無效,故不建議NAFLD合并成人遲發型自身免疫性糖尿病(LADA)患者使用吡格列酮。

[1] Cao H X, Fan J G. Fatty liver disease: a growing public health problem worldwide[J]. J Dig Dis,2011,12(1):1-2.

[2]丁效蕙,趙景民.非酒精性脂肪性肝炎的發病機制及治療的研究進展[J].世界華人消化雜志,2005,13(3):371-375.

[3] Marchesini G, Brizi M, Biachi G, et al. Non-alcoholic fatty liver disease, a feature of the metabolic syndrone[J]. Diabetes,2001,50(8):1844-1850.

[4] Yoon D, Lee S H, Park H S, et al. Hypoadiponectinanla and insulin resistance are associated with non-alcoholic fatty liver disease[J].Korean Med Sci,2005,20:421-426.

[5]中華醫學會,肝臟病學分會脂肪肝和酒精性肝病學組.非酒精性脂肪肝病診斷標準[J].中華肝臟病雜志,2003,11(1):71.

[6]中華醫學會肝病學分會脂肪肝和酒精性肝病學組.非酒精性脂肪性肝病診療指南[J].中華肝臟病雜志,2010,18(3):163-166.

[7]范建高.亞太地區非酒精性脂肪性肝病診斷與治療共識簡介[J].中華肝臟病雜志,2007,15(7):552-553.

[8] Day C P. Non-alcoholic fatty liver disease, current concepts and management strategies[J]. Clin Med,2006,6:19-25.

[9]范建高.非酒精性脂肪肝的臨床流行病學研究[J].中華消化雜志,2002,22(2):106-107.

[10] Donatl G, Stagni B, Piscaglia F, et al. Increased prevalence of fatty liver in arteria hypertensive with nomal liver enzymes role of insulin resistance[J]. Gut,2004,53(7):923-924.

[11]張建華,劉雪花.體檢人群非酒精性脂肪性肝病的患病率及相關因素分析[J].中國醫學創新,2014,11(1):150-151.

[12]趙麗琴,趙龍鳳,李紅.130例非酒精性脂肪肝患者臨床分析[J].中國醫學創新,2014,11(12):46-48.

[13] Day C P, James O F. Steatohepatitis, a tale of two“hits”?[J]. Gas Troenterology,1998,114(4):842-845.

[14] Rouach H, Falaccioli V, Cenlil M, et al. Effect of chronic ethanol feedingoil lipid peroxidalion and protein oxidation in relation to liver palhology[J]. Hepatology,1997,25(2):351-355.

[15] Orellana M, Rodrigo R, Varela N, et al. Relationship between in vivo chlor-zoxazone hydroxylation, hepatic cytochrom P450 2E1 content and liver injury in obese non-alcoholic fatty liver disease patients[J].Hepatol Res,2005,21(2):1541-1546.

[16]董革,王芹.吡格列酮輔助治療2型糖尿病的臨床療效及其對外源性胰島素用量的影響[J].中國醫學創新,2014,11(10):73-75.

[17]劉建華,朱芬芳,阮國永.羅格列酮聯合維生素E治療非酒精性脂肪性肝病的臨床研究[J].中國醫學創新,2014,11(7):60-63.

[18]黃凱帆,呂紅英,吳旭堅.強化社區糖尿病規范化管理的模式及療效分析[J].中國醫學創新,2012,9(11):30-31.

[19]張冬梅,張桂英.改善胰島素抵抗藥物治療人鼠非酒精性脂肪肝病的實驗研究[J].中華醫學雜志,2006,86(18):1279-1283.

[20]工俊宏,宋基中.羅格列酮在糖調節受損合并非酒精性脂肪肝病中的應用體會[J].中國醫師雜志,2006,22(1):122-123.

[21]蒙碧輝,梁世坤,國產羅格列酮對實驗性鼠肝脂肪變性的保護作用[J].中華消化雜志,2003,23(12):718-722.

[22]于紅艷,張松箔,周曉映,等.阿卡波糖、二甲雙胍、吡格列酮對非酒精性脂肪性肝病大鼠肝組織腫瘤壞死因子-α及細胞色素P4502E1的影響[J].中國藥業,2013,22(7):11-13.

[23] Sanyal A J, Mofrad P S, Contos M J, et al. A pilot study of vitamin E versus vitamin E and pioglitazne for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis[J]. Clin Gastronenterol Hepatol,2004,2(12):1107-1015.