漫談礦山法隧道技術講座第一講- 圍巖

關寶樹

(西南交通大學,四川成都 610031)

0 引言

正確地認識和掌握圍巖,包括圍巖的基本概念及其工程特性、圍巖的分級及分類、圍巖開挖后的動態、圍巖的評價方法等,是隧道設計、施工的基礎條件。隧道技術的發展,多數是圍繞"圍巖"展開的。因此,樹立以"圍巖為本"的基本理念,認識、掌握、利用和改造"圍巖"是非常重要的。

1 隧道圍巖的工程特性

隧道是修筑在地下的線狀結構物,從工程角度出發,其基本特性是由周邊的地質環境,具體而言,是由隧道周邊圍巖的條件所決定的。因此,要了解隧道的工程特性,就必須了解隧道周邊圍巖的工程特性。

隧道周邊圍巖的工程特性,可以從3個方面的認識來體現。

1)在通常情況下,周邊圍巖是隧道結構的主體,即,礦山法隧道結構的主體是周邊圍巖。天然洞穴都是無支護的,可以依靠自身的支護能力(以后稱為自支護能力)存在幾百年、幾千年甚至幾萬年。這說明,圍巖本身具有"自支護"能力。實質上,從地質條件看,具有自支護能力的圍巖占大多數,而只有少部分圍巖的自支護能力不足或缺乏自支護能力。因此,在隧道設計施工中,對良好圍巖而言,愛護和"利用"圍巖、盡可能減少對周邊圍巖的損傷,避免圍巖過度松弛,充分發揮圍巖的自支護能力,是非常重要的。而對一些自支護能力不足或缺乏自支護能力的圍巖,在設計、施工時則應采取對策"改造"圍巖,提高圍巖的自支護能力,這也是極為重要的。

2)圍巖也是構成隧道主體結構的材料。其對礦山法隧道的設計、施工具有重要的、不可忽視的影響。這種材料的特點與其他材料,如金屬、混凝土等不同,具有潛在的不確定性以及易受施工影響的可變性。因此,通過施工中采取的各種支護方法(噴混凝土、錨桿、鋼架等)和對策(注漿、超前支護、掌子面支護等),來利用和改變其特性。"為我所用"是礦山法隧道施工技術發展的重要趨勢。

3)從設計角度看,圍巖也是作用在隧道結構上的"荷載"。任何結構物的設計,都需要有一個明確的荷載。而隧道結構的荷載從理論上是:在無支護條件下是開挖后的應力重分配的結果;在有支護的條件下則是支護與圍巖相互作用的結果。因此,其受到支護剛性、圍巖剛性、支護設置時間以及施工方法的影響。但這種荷載(應力)與開挖、支護技術有關,是可變的、可控的。這是隧道結構物作用荷載的基本特征。因此,設計、施工中將可能產生的荷載(松弛、應力)控制在最小限度內,也是發展礦山法隧道技術的一個重要前提。

"結構體-作用荷載-構成材料""三位一體"是隧道工程重要的、獨一無二的技術特征。隧道從規劃、調查、設計、施工到維修管理都是由這個特性決定的。這就是隧道工程最具特色的、與其他工程截然不同的特性。這個特性決定了隧道工程的設計、施工、維修管理的基本理念。因此,可以將隧道設計、施工、維修管理的基本理念歸納為"以圍巖為本"。在隧道施工前、施工全過程中、施工后(運營)必須了解圍巖、認識圍巖并通過實踐利用圍巖、改造圍巖,以達到"為我所用"的目的。

2 周邊圍巖的概念

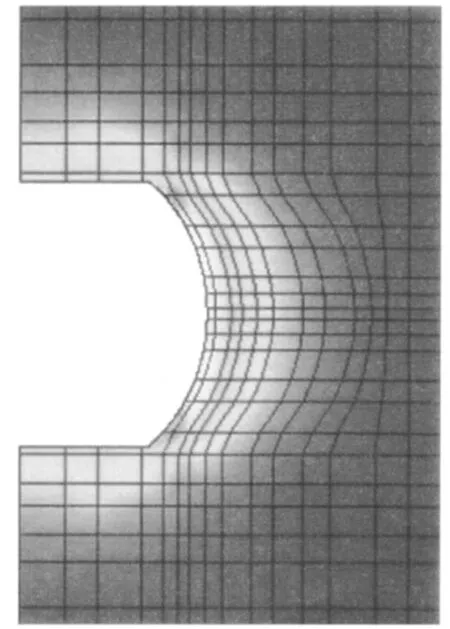

"圍巖"通常指隧道開挖影響范圍內的地質體,或者是開挖后和應力重分配影響范圍內的地質體,即所謂的周邊圍巖(見圖1)。隧道的穩定性取決于隧道周邊圍巖的穩定性,而周邊圍巖的穩定性又取決于施工技術及其自身的工程特性。

隧道周邊圍巖不穩定則無法施工。因此,以穩定和利用隧道周邊圍巖為重點,來規劃隧道的設計和施工是隧道工作者追求的永恒目標。

圖1 隧道周邊圍巖Fig.1 Sketch of surrounding rock

對周邊圍巖的認識可歸納為以下4點。

1)在一般情況下,隧道的周邊圍巖是三維的,包括掌子面、掌子面后方沒有支護的橫向范圍內的圍巖以及掌子面前方一定范圍內的圍巖。實質上,周邊圍巖的穩定性主要決定于掌子面和掌子面前、后方圍巖的穩定性。以往,業界人員十分關注隧道掌子面后方橫向影響范圍內的圍巖動態,初期支護的選定基本上是以此范圍內的圍巖動態來決定的。對隧道而言,掌子面前方圍巖和掌子面自身的穩定性更為重要。掌子面也是一個支護構件,開挖過后掌子面起著極為重要的支護作用。施工中出現的許多問題,多數與掌子面的自穩性有關。因此,維護掌子面的穩定是非常重要的。這也是當前隧道施工技術發展的重要領域之一,也是預支護技術有了突破性發展的主要原因。

2)除特殊的圍巖條件外,一般而言,隧道開挖對周邊圍巖的影響范圍是有限的。其影響范圍與周邊的地質條件和隧道的開挖方法有極大的關系,但大致在1D~3D(D為隧道開挖寬度)(見圖2)。從理論上而言,周邊圍巖的范圍是由隧道開挖后的應力重分布范圍決定的,在此范圍外應力仍然處于原始狀態。從地質構造上而言,周邊圍巖的范圍是由其構造、巖類特性,特別是開挖后的動態所決定的,其范圍與圍巖動態密切相關。

圖2 隧道開挖和圍巖擾動[1]Fig.2 Tunnel excavation and surrounding rock disturbance[1]

3)周邊圍巖是可以改造的。與其他材料不同的是,圍巖改造過程是在施工過程中完成的。而施工就是利用圍巖的這個特性,通過各種方法(如錨桿、注漿)和手段(預支護等),將周邊圍巖改造成"為我所用"的材料。

4)隧道開挖后周邊圍巖的動態,視地質條件、開挖方法等的不同而多種多樣。因此,正確了解和評價開挖后的圍巖動態,是解決隧道設計、施工中出現的問題的最基本的前提條件,也是一直還沒有完全解決的問題。

3 圍巖開挖后的動態

3.1 動態分類

有許多研究認為圍巖開挖后的動態及失穩模式多數與圍巖分級緊密相聯。其中比較通行的有以下幾類。

1)新奧法(NATM)描述的圍巖的動態類型,如表1 所示[1]。

2)Martin(1999年),Hoek(1995年)等總結的地下開挖的動態,如圖3所示的10種失穩模式[1]。

3)表 2是根據 Hoek、Brown(1980)和 Hudson(1989)的研究成果,將失穩模式(不穩定)包括對地下水的影響分為3組[1]。

表1 動態類型[1]Table 1 Dynamic classification[1]

圖3 地下開挖中的圍巖動態類型[1]Fig.3 Dynamic types of surrounding rock in underground excavation[1]

表2 地下開挖的動態類型[1]Table 2 Dynamic types of underground excavation[1]

其中:

①第1組--重力-控制型。大多是不連續控制的失穩(塊體掉落),一旦開挖,在頂部和側壁原先存在的碎片或塊體能夠自由移動。

②第2組--應力-控制型。由過大應力,即由超過圍巖材料的局部強度引起的應力造成的重力失穩。這種失穩可能有2種主要形式:具有脆性特征的屈服,片幫或巖爆,即整體的脆性圍巖;具有韌性或變形特征的塑性變形,蠕變或擠壓,即整體的軟弱/韌性或連續的松散圍巖。

③第3組--水的影響。在設計中水壓力是一個重要的必須考慮的荷載因素,尤其是在不同種類的圍巖條件下。地下水的失穩可能發生在含有大量水的流動性圍巖,和能夠引發不穩定狀態(如膨脹、崩解等)的一些含有某些礦物質的圍巖。水也可以溶解石灰石、方解石等礦物。

4)意大利動態分類法。近年,意大利提出了圍巖變形與控制的基本理念,形成了意大利法的核心技術。該技術將掌子面前方圍巖的變形響應及前方圍巖的應力-應變特性分為如圖4所示的3個可能的狀態:穩定的掌子面動態(A)、短期穩定的掌子面動態(B)及不穩定的掌子面動態(C)。

圖4 掌子面動態的分類[2]Fig.4 Classification of tunnel face dynamics[2]

穩定的掌子面動態(A)是自身形成穩定的狀態。B和C的動態是屬于暫時穩定和不穩定的狀態,為使它們處于A的穩定狀態,就必須采取事前的約束對策。這種分類的方法,雖然簡單明了,具有一定的實用價值,但如何判定掌子面的穩定性仍然是個問題。

依上所述,圍巖開挖后的動態,也就是穩定性受許多因素的影響。但其外觀的綜合表現,就是變形(包括掌子面的擠出變形、體積膨脹的變形)、掉塊、滑移或松弛(動)、流動、崩解等。過去僅僅用"變形"一詞很難概括隧道開挖后的圍巖動態。圍巖開挖后動態的不同,決定了相應的支護對策和施工方法的不同。

對于某些類型的圍巖,動態可以從一個類型發展到另一個類型,如從最初的塑性動態發展為長期的擠壓狀態。而對另外一些類型的圍巖,可能發生多個類型的動態,這取決于圍巖的應力和/或某些礦物質的含量的多少。如前所述,即使圍巖處于整體的、完整區域,也必須強調和考慮巖塊不穩定的風險。

3.2 動態總體分類

從國內外礦山法隧道的施工經驗來看,圍巖開挖后的動態,按圍巖構造及特性,基本上可按表3分類。

表3實質上是我國鐵路隧道圍巖分級的基礎,我國鐵路隧道圍巖分級與周邊圍巖穩定性、開挖后圍巖動態及相應的對策關系可歸納為表4。

表3 隧道周邊圍巖的基本類型及動態Table 3 Basic types and dynamics of surrounding rock of tunnel

表4 圍巖分級的定性概念Table 4 Specific properties of different grades of surrounding rock

4 隧道開挖后周邊圍巖穩定性問題

4.1 圍巖穩定性定義

如前所述,鐵路隧道的圍巖分級將開挖后圍巖的穩定性分為長期穩定、基本穩定、暫時穩定和不穩定4種狀態。穩定性通常是指開挖后在一定時間內無支護地段的周邊圍巖的穩定狀態。而周邊圍巖不僅指開挖面周邊橫向一定范圍內的圍巖,也包括掌子面前方(縱向)一定范圍內的圍巖。隧道開挖后,周邊圍巖不需要進行特別的處理,而在一定時間內能保持不發生有害變異(如大變形、崩塌、掉塊、擠入等)的自支護能力稱為圍巖穩定性,也有稱之為圍巖自穩性,或開挖面自穩性。

4.2 圍巖影響范圍

從連續介質力學概念出發,受開挖影響的圍巖僅僅是緊靠掌子面的前后方一定距離內的周邊圍巖。即:以掌子面(指開挖面的正面)為界,可將開挖面分為掌子面前方圍巖、掌子面及掌子面后方圍巖(如圖5所示),其應力-應變的變化是三維的。此范圍外的圍巖可以按二維的應力-應變狀態考慮。

圖5 開挖面的概念圖Fig.5 Sketch of excavation face

在裸洞地段,此范圍內圍巖的穩定性不僅取決于掌子面后方周邊圍巖(或無支護地段)的穩定性,也取決于掌子面及其前方圍巖的穩定性。以往通常將重點放在維護掌子面后方無支護地段的周邊圍巖的穩定性上,而忽視了維護掌子面前方圍巖的穩定性。從工程實際和理論分析可以肯定,在某些情況下,維護掌子面及其前方圍巖的穩定性,比維護掌子面后方周邊圍巖的穩定性更為重要。因此,在軟弱圍巖地段,將重點放到維護掌子面前方周邊圍巖的穩定性上是非常重要的。

4.3 應力 -應變

1)以全斷面法為例。按最基本的狀態,即側壓系數為1的狀態,也就是靜水壓狀態的圓形隧道地段的掌子面狀況,圍巖開挖后的應力分布如圖6所示。圖6(a)表示通過隧道中心的主應力線。可以看出,在掌子面附近主應力線傾向拱形形狀,形成承載拱,由于隧道開挖的應力減少向掌子面深部圍巖分配,而保持穩定。應力分配的范圍超過隧道直徑以上。同時,拱頂的隅角處產生很大的應力。圖6(b)表示掌子面附近的最大剪應力分布。距掌子面一定距離形成承載拱的部分,應力大。掌子面因開挖而松弛,是容易導致不穩定的部分。實際上,掌子面的穩定性是距掌子面深部的穹拱狀部分所支撐的。距掌子面深部的圍巖部分("圍巖巖蕊"),不使此部分松弛對保持掌子面的穩定非常重要。這也是形成意大利法的核心技術。

圖6 掌子面附近的主應力和最大剪應力分布Fig.6 Distribution of principal stress and maximum shear stress around tunnel face

2)以臺階法施工為例。理論分析說明,隧道開挖擾動了周邊圍巖的初始應力狀態,圍繞推進的掌子面周圍形成一個燈泡形的三維應力場如圖7所示。

在隧道掌子面,圍繞隧道的應力流在隧道開挖前方成拱形,并沿縱向變化,在離開掌子面一定距離后達到初始應力狀態,變為二維應力狀態。圍繞坑道的應力擾動程度,主要取決于圍巖條件、開挖尺寸、循環長度。其擾動范圍大致在隧道掌子面前方達到開挖直徑的2倍(參見圖2)。

3)為了確保掌子面的自穩性,也有人主張從改變掌子面的形狀著手,即采用曲面掌子面或斜掌子面。圖6表示直立掌子面近旁的主應力流,但在掌子面處,產生穹拱效應,靠近掌子面的穹拱效應流被切斷只留有殘余部分。此部分,從應力看比形成穹拱的部分小,難以對掌子面穩定性發揮作用,是開挖面受開挖影響而易于松弛的部分,是受重力直接影響而易于不穩定的部分。圖8表示掌子面形成曲面場合的主應力流線。圍巖內的應力流線與圖6的直立掌子面幾乎沒有變化。

圖7 隧道周圍的應力流[3]Fig.7 Stress flow around tunnel[3]

圖8 曲面掌子面近旁的主應力Fig.8 Principal stress around curved tunnel face

圖9表示曲面掌子面附近的最大剪應力的狀況。與圖6比較,應力變化的范圍與直立掌子面的情況相比沒有很大的變化。即,曲面掌子面,從應力上看變化不大,對掌子面整體的穩定也沒有影響,但可以回避靠近掌子面的不穩定部分,對掌子面的穩定是很有利的。

圖9 曲面掌子面的最大剪應力Fig.9 Maximum shear stress around curved tunnel face

圖10表示直立和曲面掌子面的縱向擠出位移。曲面掌子面的位移比直立掌子面的位移小。這說明曲面掌子面沒有包括掌子面附近的不穩定部分的位移。從這一點看,曲面掌子面是有利的。因此,從確保掌子面穩定性的觀點出發,比直立掌子面有利。特別是掌子面周邊的應力超過圍巖強度的地段,掌子面的維護更為重要。但從施工角度而言,目前的施工機械開挖曲面掌子面有一定的困難。因此,很少采用曲面掌子面。但近期的一些研究表明,開發曲面掌子面的技術已經受到關注,并在進行施工試驗。

圖10 曲面掌子面的水平擠出位移Fig.10 Horizontal extrusion displacement of curved tunnel face

4)開挖面/掌子面的自穩性,在均質圍巖中,基本上是圍巖暴露面積和暴露時間的函數關系。一般而言,開挖后的空間在無支護條件下能夠保持穩定的時間稱為自穩時間。暴露面積越小自穩時間越長,無支護地段長度越長自穩時間越短。因此,長久以來,在施做支護前不能確保自穩時間的地段,多將隧道斷面分割為小斷面,短進尺順次開挖、支護來完成整個斷面的開挖。這種大斷面分割成小斷面的方法是無奈之舉,是與施工條件相互配合的消極方法。最近的隧道修建技術發展表明,隧道開挖方法正向著不分割斷面,而積極地補強圍巖的大斷面開挖的方向發展。在這種情況下,穩定掌子面和掌子面前方的圍巖更為重要。大斷面開挖可以確保大的施工空間,進行更為有效的施工,對掌子面的應力重分配也是有利的。同時也是穩定掌子面的超前支護等輔助工法的發展所致。

5 設計、施工中應該關注的圍巖--軟弱圍巖及特殊圍巖

如前所述,在修建隧道過程中所遇到的圍巖大多數是具有自支護能力的,或者只用初期支護就能夠使其穩定。在這種情況下,采用推薦的標準設計的支護模式,用常規的施工對策和方法就可以獲得公認的長期穩定的隧道結構。這種圍巖稱為一般圍巖。因此,隧道的設計、施工應該關注的圍巖,是指缺乏自支護能力或具有特殊性質的圍巖,即所謂的軟弱圍巖和特殊圍巖。

軟弱圍巖涵蓋范圍較廣,具體包括以下幾類。

1)按巖類劃分。分為:剝離顯著的變質巖(片巖類、片麻巖、千枚巖等);剝離顯著的或細層理的中生代、古生代的堆積巖類(黏板巖、頁巖等);節理等發育的火成巖;中生代的堆積巖類(頁巖、黏板巖等);火成巖(流紋巖,安山巖、玄武巖等);古第三紀的堆積巖類(頁巖、泥巖、砂巖等);風化的火成巖;新第三紀層的堆積巖類(頁巖、泥巖、粉沙巖、砂巖、礫巖、凝灰巖等);風化和熱力變質及破碎發育的巖石(火成巖類和變質巖類及新第三紀以前的堆積巖類);第四紀更新世的堆積物(礫、砂、粉砂、泥及火山灰等構成的低固結~未固結的堆積物)、新第三紀堆積巖的一部分(低固結層、未固結層、砂等);糜爛化的花崗巖類;表土、崩積土、巖堆等。

2)按巖性劃分。分為:巖石單軸抗壓強度小于25 MPa的各類軟巖;圍巖強度應力比小于2的圍巖;膨脹性圍巖;擠壓性圍巖;土砂圍巖;顯著濕陷性的黃土等。

3)按地質構造劃分。分為:巖堆、大規模的斷層破碎帶、裂隙密集帶等;風化和熱力變質帶、褶皺擾亂帶等;預計發生高壓和大量涌水的圍巖;土砂圍巖。

4)按自穩性和穩定性劃分。分為:自穩性短暫、承載力低的圍巖;常常伴有掌子面崩塌流動、大變形和支護變異的圍巖。需要采用穩定掌子面的大量的輔助工法及早期仰拱閉合、提高支護剛性的新型支護等對策。甚至需要采取變更開挖工法或極端情況下變更線路的對策。

6 結束語

本講座著重說明圍巖的基本概念,隧道的設計、施工、維修管理都是以確保圍巖穩定為前提的。通過本文應該認識到:大多數圍巖是有自支護能力的;不良圍巖是可以改造"為我所用"的;圍巖荷載是可以控制的;不同的圍巖其動態特性也是不同的。總體而言,隧道技術的發展都是圍繞達到上述目的而發展的。

[1] Arild Palmstrom,Hakan Stille.Rock engineering[M].Ellesmere:Thomas Telford,2010.

[2] Pietro Lunardi.The design and construction of tunnels using the approach based on the analysis of controlled deformation in rocks and soils[J].Tunnels & Tunneling international,2000.

[3] AASHTO.Technical manual for design and construction of road tunnls:Civil element[S].Florida:U.S.Department of Transportation,2010.