煤礦綜采液壓支架立柱快速排液法

張萬喜

摘 要:液壓支架是現代大型自動化煤礦工作面所采用的主要支護設備。它在工作面為作業工人及采煤機、刮板輸送機提供一個安全的工作空間。在我國煤礦企業,井下綜采工作面普遍采用液壓支架進行支護。在我國北方,井上露天存放的液壓支架在防凍期前必須完成各立柱及千斤頂的排液工作,以防止液壓設備被凍壞。液壓支架立柱排液是一項耗時、費力、效率低下、非常危險的工作。煤礦綜采液壓支架立柱快速排液法是一項致力于打破傳統立柱排液工藝,尋求更科學、更高效、更安全的立柱排液方法的探索性科技創新。希望對我國煤炭行業具有參考和推廣價值。

關鍵詞:液壓支架 立柱 排液 快速 防凍期

中圖分類號:TD355 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)01(c)-0088-01

1 設計背景

在我國煤礦企業,井下綜采工作面普遍采用液壓支架進行支護,長江以北絕大部分煤礦企業在冬季防凍期期間要將露天存放的液壓支架各柱頂件排液,以防凍壞液壓件。因此,井上露天存放的液壓支架每到立冬前夕都要進行排液。因每組液壓支架立柱及各種千斤頂較多且安裝位置復雜,排液時必須利用空氣壓縮機對各柱頂件進行排液,其中立柱排液過程最為繁瑣、費時、危險,占整組液壓支架柱頂件排液時間的60%左右。因此,液壓支架柱頂件排液工作是一項耗時、費力、效率低下、危險性極高的檢修工作,多年來此項工作一直是液壓支架檢修工作的難點、危險點、效率最低點,束縛著也影響著液壓支架檢修工作安全、高效的開展。

煤礦綜采液壓支架立柱快速排液法是一項致力于打破傳統立柱排液工藝,尋求更科學、更高效、更安全的立柱排液方法的探索性科技創新。希望對我國煤炭行業具有參考和推廣價值。

2 設計方案

在液壓支架立柱傳統排液過程中,需要先用高壓液體將立柱伸出,將兩上腔液體排出,然后利用高壓氣體將中缸和上活柱收回,再將兩下腔液體排出,完成整個立柱排液過程。因立柱缸徑通常比較大,缸體與密封的預緊力也比較大,所以中缸和上活柱收回時的氣壓也要很高,通常要15Mpa左右(對于高壓氣體來說,這是一個非常危險的壓力區間)才能滿足排液要求。因此,液壓支架立柱排液立柱伸出時費時費水,立柱收回時費時危險。鑒于傳統立柱排液方式所存在的種種弊端和缺陷,本設計跳出傳統立柱排液工序,力求在不使用高壓液體和氣體的情況下,借助天車設備一次性快速完成整個立柱排液過程。此方案的難點在于立柱在外力作用下完全伸出后,如何能夠實現自動完全收回。針對這一設計瓶頸難題,本設計采取了兩條有針對性的應對措施,兩條措施的完美結合,使得立柱在無外力作用下自動完全收回得以實現。那么這兩條神奇的措施究竟是什么呢?第一條措施是將立柱迫降咀和立柱大缸上腔進液咀兩處高壓膠管拆除,使中缸上腔和大缸上腔與外界實現互通。立柱大缸進液咀堵死(立柱液控單向閥組不拆除),使中缸下腔和大缸下腔與外界實現隔絕。第二條措施是立柱必須在底座上安裝好且立柱與水平夾角要大于或等于45度。

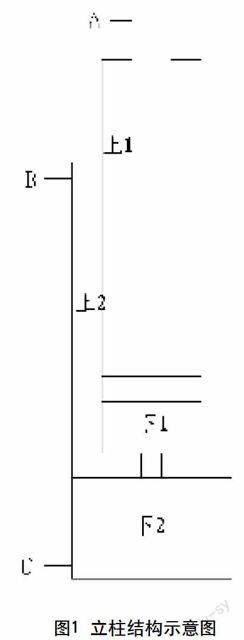

3 設計簡圖

(如圖1)。

4 作原理

回收上井的液壓支架立柱通常都是安裝在底座上且立柱處于完全收回狀態,此時下1和下2內地液體已經排出,上1和上2內存有滿腔的液體。給立柱排液就是將上1和上2內的液體排出的過程。液壓支架立柱快速排液法就是將A和B處高壓膠管拆除,C處液控單向閥組不拆除,利用天車設備直接將立柱上活柱和中缸完全拉出,將上1和上2內的液體完全排出,然后天車落鉤,在大氣壓力差和中缸、上活柱自重的雙重作用力作用下,上活柱和中缸將自動完全收回,完成整個立柱排液過程。液壓支架立柱快速排液法巧妙的利用了立柱缸體內外大氣壓力差和中缸、上活柱自身重力,使得此設計得以完美實現。

5 計實用價值

煤礦綜采液壓支架立柱快速排液法打破傳統液壓支架立柱排液方式,使立柱排液工作變得簡單、安全、高效,將液壓支架檢修作業人員從繁重、危險、低效率的立柱排液工作中解放出來。與傳統液壓支架立柱排液方法相比,效率提高數十倍,經濟效益非常巨大,具有很強的推廣價值。

6 計可行性分析

煤礦綜采液壓支架立柱快速排液法打破原有傳統立柱排液方式,在整個排液過程中,對立柱本身完好性沒有任何破壞,對立柱下次正常使用沒有任何影響。通過對我公司2120-2工作面回收的113組ZY6400/14/32掩護式液壓支架立柱排液的實踐檢驗,效果非常理想,此種立柱快速排液法完全可行,具有極強的推廣價值。

7 結語

生產依靠創新,創新源于生產。在生產實踐的基礎上,不斷開展科技創新工作,打破傳統觀念,優化設備檢修工藝,減輕煤礦液壓支架檢修從業人員的勞動強度,降低液壓支架檢修危險系數,提高液壓支架檢修勞動效率,這是我們煤炭行業技術工作者的設計初衷,希望此設計對煤炭開采行業有一定的啟蒙、借鑒意義。

參考文獻

[1] 劉富.液壓支架與泵站煤炭工業出版社,2009(1):1-55.

[2] 袁子榮.液氣壓傳動與控制重慶大學出版社,2002(3):1-13.

[3] 單輝祖,謝傳鋒,合編.工程力學(靜力學與材料力學)高等教育出版社,2005(7):3-32.