新疆化解就業難題發展就業產業的對策研究

吳文娟

(中共伊犁州委黨校 經濟管理教研室 新疆 伊寧 835000)

新疆地處祖國西北邊陲,深居內陸,經濟社會發展水平相對落后。隨著西部大開發和對口援疆等一系列優惠政策的出臺,新疆經濟社會均得到了長足的發展,產業結構和就業結構日趨合理,但二者的發展仍呈現出不平衡性,尤其是就業結構的調整滯后于產業結構,加之新疆人口受教育水平較低,少數民族人口就業難等問題突出,產生了諸多經濟社會等方面的問題。就業關乎民生,關系著改革、發展、穩定的大局,因此,解決新疆就業難問題不僅是重大的經濟和社會問題,更是重大的政治問題。

一、新疆就業難的基本現狀

1.失業率水平偏高。失業率一般分為實際失業率、名義失業率兩種。名義失業率是指官方公布的失業率,在我國是指官方公布的城鎮登記失業率。實際失業率是公開失業率加上由于統計口徑和技術原因而被遺漏的失業率。實際失業率往往是根據不完全資料估計出來的。[1]而隱性失業也是描述一國或一地區失業狀況的概念,它最早是由英國經濟學家瓊·羅賓遜在1936年提出的,后來被廣泛應用于描述發展中國家的傳統農業部門中那些邊際勞動生產率為零的過剩勞動力。而在我國,一般將全部農業勞動力認為是就業人口,失業人口僅限于城鎮登記的失業人員。同時還需明確一點,畢業或肄業后找不到工作的新增勞動力也屬于失業的范疇,不屬于隱性失業。

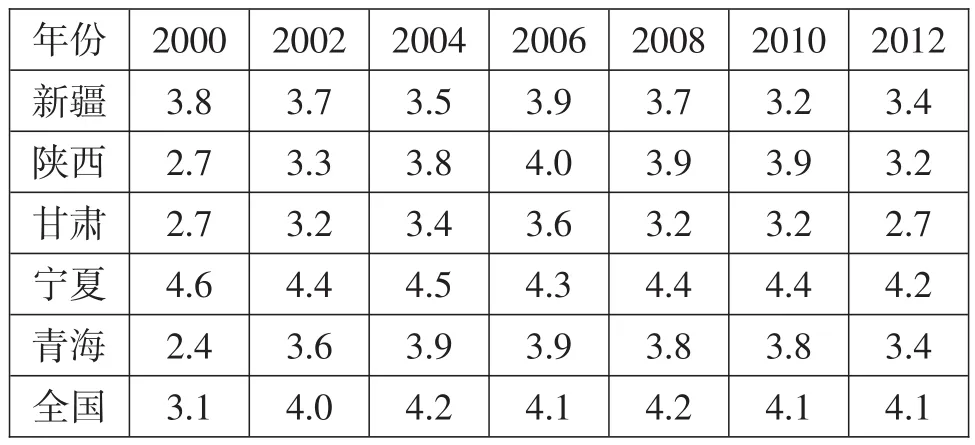

表1 :2000~2012年西北五省及全國城鎮登記失業率(單位:%)

由表1可以看出,新疆的城鎮登記失業率除2000年高于全國水平以外,其余年份均低于國家城鎮登記失業率。在西北五省中,新疆城鎮登記失業率僅低于寧夏回族自治區,居西北五省第二位,情況不容樂觀。但這僅是新疆的名義失業率,而實際失業率遠高于這一水平。隨著新疆農業機械化程度的提高,從農業中釋放的勞動力增多,隱性失業人員也是一個不容忽視的群體。

2.就業結構和失業結構現狀。就業結構,又稱社會勞動力分配結構,一般是指國民經濟各部門所占用的勞動數量、比例及其相互關系。[2]一國或一地區的就業結構往往反映當地的社會勞動力利用狀況及經濟發展的方向和水平,其實質是勞動力要素的配置問題。

(1)新疆分文化程度的就業結構現狀。將新疆的就業人員按受教育程度分為未上過學、小學、初中、高中、大學專科、大學本科、研究生7類,據2010年全國第六次人口普查數據統計得知,新疆合計就業人數為497 552人,其中,小學和初中文化程度的就業人員占到總就業人員的71.96%。新疆就業人員的文化程度普遍偏低,尤其是處于初中及以下水平的勞動者就業率居首位。由表2可以看出,新疆的就業人員數量隨著受教育程度的升高呈現出先上升后下降的趨勢。

表2 :新疆按受教育程度分類的就業人員情況表

(2)新疆分文化程度的失業結構現狀。據2000年的人口普查10%抽樣資料顯示,總計失業人數為14 666人,其中初中學歷失業人數6 243人,占到42.57%;其次是高中學歷,計3 956人,占26.97%;再次是中專學歷,有失業者1 601人,占10.92%。初中、高中和中專三類失業者占總數的80%,而其他學歷失業者所占比重均不到10%,總比重不足20%,研究生學歷失業者人數為零。

總結得出,新疆的失業人口受教育程度的變化規律與就業人口變化趨勢大體一致。失業人口所占比重隨著其受教育程度的增加呈現出先上升后下降的趨勢,其中初高中程度的勞動者就業穩定性最差,失業人數居首位,而低學歷和高學歷的勞動者就業穩定性較好。

(3)新疆分民族的就業結構現狀。新疆民族成分較多,多民族大雜居小聚居的生活格局使得新疆不同民族的就業特征呈現出特殊性。2012年,新疆維吾爾族人口占到新疆總人口的47.15%,漢族占37.94%,哈薩克族占到7%,回族占到4.6%。新疆的維吾爾族等穆斯林民族主要分布在南疆地區,漢族主要分布在北疆地區。少數民族中以從事農牧業和個體經商為主,經營具有民族特色的行業,如餐飲等,在國家及事業單位工作的人數較少。而從事農牧業及個體經商活動,其吸納勞動力的能力有限,且從事的行業面較窄,大多是耕作或者游牧,或者經營規模較小的餐飲等服務產業,使社會閑散的勞動力較多。

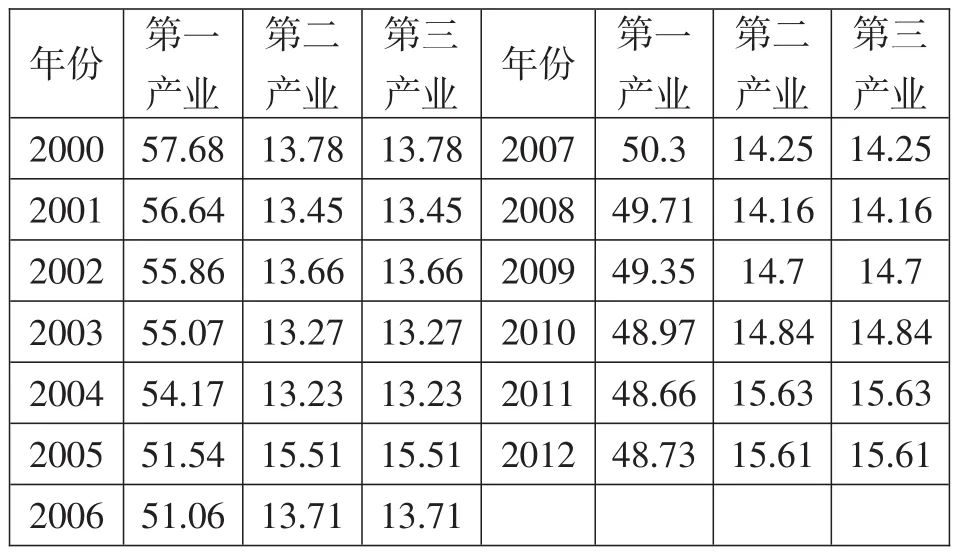

(4)新疆的三次產業就業結構現狀。總體來看,新疆就業結構變化基本符合配第-克拉克定理的演變規律,但就業結構與產業結構的變動幅度并不完全一致,存在顯著的不均衡性。新疆就業人數,從2000年672.50萬人增加至2012年1 010.44萬人。隨著經濟的發展,第一產業的勞動人口逐漸向二、三產業轉移(見表3),但轉移效果不明顯。從2000年第一產業的從業人員比重由57.68%下降至2012年的48.73%,第一產業釋放的勞動力極低。第二產業從業人員所占比重從2000年的13.78%增至2012年的15.61%,增幅較小。第三產業從業人員所占比重由28.54%增至2012年的35.66%,第二、三產業就業人員之和占到新疆從業人員的51.27%。

表3 :2000~2012年新疆三次產業就業人員所占比重(單位:%)

首先,從新疆第一產業就業比重來看,遠高于全國平均水平和東部發達城市,呈現出第一產業勞動效率低下的特征。2012年全國就業人員中,第一產業就業人員占33.6%,而新疆從21世紀以來,第一產業就業人員占比幾乎保持在50%左右。

其次,從新疆第二產業就業比重來看,第二產業吸納的勞動力遠低于全國水平,2012年,全國第二產業就業人員占30.3%,而新疆僅是全國水平的1/2。

再次,從新疆第三產業就業比重看,與第一產業就業比重偏高相反,第三產業從業人員所占比重偏低,這與人民日益增長的文化與服務需求形成矛盾。從第三產業的內部結構看,新疆仍是傳統的商業和服務業占主導地位,而內地發達省區則是以科技、金融、信息等新興產業為主。2012年,雖然新疆第三產業的就業比重已占35.66%,與全國第三產業就業人員占36.1%的水平相當,但產業內部結構層次較低。

二、新疆就業難的原因分析

1.就業與擇業的觀念滯后。新疆就業難問題嚴重,其主觀方面的原因不容忽視,尤其是大學生的就業觀,往往就業期望值過高,眼高手低現象嚴重,而大中專畢業生也存在類似的問題,不愿從事工人或者技工行業的工作,用人單位對就業人員的期望值過高也是導致就業難的因素之一。加之待業人員等靠要的思想嚴重,不愿積極主動地尋求就業機會。

少數民族包括少數民族大學生就業難問題突出,首先是少數民族整體的漢語水平不高,達不到某些用人單位的要求,從而對他們的就業造成了一定的不利影響。其次,就業不主動,相對缺乏推銷自己的熱情和積極性。

2.教育培訓力度不足。2012年,新疆普通高等學校有39所,學校招生數7.58萬人,其中本科招生3.61萬人,專科招生3.97萬人。新疆普通高等學校在校學生共26.87萬人,其中本科在校學生數14.63萬人,專科在校學生數12.24萬人。專科培訓力度不足,由于初高中待業青年較多,使培訓學校和專業設置不能滿足人們的需求。

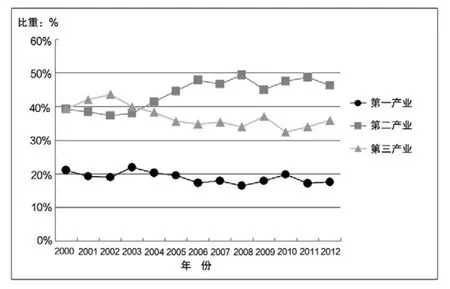

3.產業結構發展仍處于低層次階段,尤其是就業產業不發達。新疆的三次產業次序由1978年的“二、一、三”轉變為2012年的“二、三、一”的格局,2012年新疆三次產業所占比例為17.60∶46.39∶36.01,自2000年以來三次產業構成變化趨勢如圖1所示。

圖1 :2000~2012年新疆產業構成演變趨勢

由圖1可知,新疆三次產業結構基本符合產業結構演變的配第-克拉克定理的一般規律,進入21世紀以來,新疆已基本形成了第二、三產業在國民經濟中占主導地位的格局,產業結構演變表現為以農業為主不斷向工業化轉化的過程,產業結構逐漸趨于合理化和高級化。從圖1看,新疆第一產業所占的比重略有下降,但幾乎保持在20%的水平。從全國平均水平來看,2012年第一產業增加值占國內生產總值的比重為10.1%,到2013年,我國第一產業增加值占國內生產總值的比重為10%。新疆第一產業發展水平僅是全國平均水平的1/2。

第二產業比重增勢較明顯,第三產業比重增長緩慢,甚至有略微下降趨勢。與全國或內地發達省區相比,產業結構仍處于低層次階段,仍未實現代表較高經濟發展水平的“三、二、一”產業結構模式。2012年,新疆第二產業比重為46.39%,與全國第二產業比重為45.3%的水平相當。2013年,我國第二產業增加值比重已下降到43.9%。新疆第三產業僅占GDP的36%,而同期全國的第三產業比重為44.6%,落后于全國水平。到2013年,我國第三產業增加值比重為46.1%,第三產業增加值占比已首次超過第二產業。

4.經濟發展水平整體不高。改革開放以來,新疆經濟實力顯著增強,尤其是進入21世紀,新疆的經濟社會發展水平邁上一個新臺階。2000~2012年新疆GDP由1 363.56億元增至7 505.31億元,年均增長472.77億元,新疆人均GDP由7 372元增長至33 796元,年均增長2 032.62元,低于全國年均增長2 353.98元的水平,同時也遠低于內地發達省區的經濟水平,尤其是東部沿海省份的經濟發展水平。

三、解決就業難題,大力發展就業產業

1.大力發展就業產業是解決就業難的最直接有效的途徑。要調整產業結構,優化產業升級,使產業結構與就業結構相協調。

第一,加快農村剩余勞動力轉移。鼓勵農村富余勞動力原地就業,加大對農村自主創業的支持力度,大力發展農家樂、牧家樂等,加大對設施農業、生態農業、觀光農業的支持力度,延伸農業產業鏈,增加就業崗位。完善農村信貸制度,為家庭小作坊和家庭企業的成長奠定資金基礎。

第二,穩定發展第二產業,尤其是小微企業的發展。傳統的工業生產,雖然經濟增長貢獻率高,但是吸納的勞動力相對較少,多為大機器生產,機械化程度高。小微企業卻相反,具有規模相對較小、數量多、生產靈活、應聘門檻低、吸納勞動力多等優點,面對經營困境可以及時調整,具有“船小好掉頭”的特點,因此可以優先發展勞動密集型產業,如特色輕工產業、機電組裝加工產業等。

第三,加快第三產業的內部產業結構優化升級,提高結構效益。以旅游業和商貿物流業為契機,加快發展現代服務業,以各地的旅游景點為對象,構建旅游環線等特色路線,延伸旅游產品的產業鏈,吸納更多勞動力,使旅游業成為新疆第三產業中的支柱產業。加快商貿物流業發展,依托新疆的區位優勢,促進出口加工基地、中轉集散基地和商貿中心建設。加快紡織服裝產業、綠色有機食品加工業、現代服務業等勞動密集型產業的發展,構建內涵豐富、形式多樣的現代服務業產業體系,化解就業難題。

最后,加快發展生產性服務業,吸納更多勞動力。生產性服務業是指為保持工業生產過程的連續性、促進工業技術進步、產業升級和提高生產效率提供保障服務的服務行業,《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》中將生產性服務業分為交通運輸業、現代物流業、金融服務業、信息服務業和商務服務業。目前新疆的生產性服務業與內地省份相比,發展相對滯后,大力發展生產性服務業,能吸納更多的勞動力,提供更大的就業空間。同時發展生產性服務業,對于調整第三產業內部結構,解決勞動力結構性過剩開辟了新路徑。首先,可以大力發展現代交通運輸業,培養綜合運輸人才、工程管理人才、道路運輸人才、軌道交通人才等,既促進了就業,又提高了第三產業的發展水平。其次,發展現代物流業,現代物流業作為一個新興產業,隨著社會發展的變化,越來越受到人們的廣泛認可和尊重。當前新疆的規模以上獨立核算的物流企業有七百多家,吸納就業人數近三十萬人。疆內有近60%的制造企業和66%的商貿企業以自營物流為主,并且隨著現代物流業的發展壯大,會有更強勁的優勢吸引大中專畢業生就業。

2.加大教育成本的投入,大力開展就業基礎性培訓和技能培訓,加強創業培訓。加大教育成本的投入,提高國民素質,是實現新疆社會穩定和長治久安的必由之路,也是實現新疆教育可持續發展的必要保障,同時也是實現“教育興疆,人才興疆”戰略的重要舉措,使新疆的教育投入能滿足新疆的人口增長和人口素質提高的需要,

首先,加大職業教育力度,擴大職業技術院校及技工類學校的招生培訓力度,使新疆“80、90”后的初高中畢業的待業生進行職業技術培訓,開展實用性強的“短平快”就業培訓,減少社會閑散人員,使其人盡所用。

其次,建立學校與用工企業之間的訂單式培訓模式,根據用工企業的需求,明確培訓學校的專業設置及專業人才的培養,使脫離土地的各族勞動者有一技之長,努力實現高就業率。

最后,實施高技能人才培訓項目,依托企業和院校建立一批高技能人才培訓基地,培養適應市場需求的技能人才,努力實現高職院校學生就業率達到90%以上。

3.加大對少數民族的招生教育力度。首先在職業技術培訓方面,多吸納初高中的待業青年,尤其是加大新疆少數民族“80、90”后“短平快”就業培訓的力度,使其具有一技之長,將其納入社會生產當中。根據少數民族的特點及優勢,進行相關的專業培訓。

其次,提升學校的教學質量,鼓勵少數民族學生學漢語,提升漢語水平及綜合能力,樹立信心,勇于自我推薦,加強主觀能動性,主動就業。

最后,通過提高教師待遇,使教育工作者能安于施教,通過加大教育投入,努力提高寄宿制學校、雙語學校的教學水平和生活條件,要注重培養學生形成正確的世界觀、人生觀、價值觀,同時注重對“五個認同”的教育,培養學生愛國、愛黨、愛家鄉的情懷。

[1]馬萬敬.新疆勞動力失業問題研究[D].新疆大學,2008.

[2]袁霓.論當前中國的就業結構及其調整[J],技術經濟與管理研究,2012(01).

[3]趙曉芳,耿建忠,宋金平.近60年來新疆產業結構演進過程與機理分析[J].干旱區資源與環境,2011(03).

[4]劉月蘭,李豫新.新疆產業結構效益的實證分析[J].地理與地理信息科學,2009(02).

[5]孫磊.淺談新疆少數民族大學生就業問題及解決對策[J].佳木斯教育學院學報,2012(07).