CBCT評估上頜竇提升術在口腔種植修復中的應用*

盧寅 蘭玉燕 沈曉玲 劉敏

近年來口腔種植技術發展迅速,除種植修復本身良好的美學性能及使用性能外,傳統修復的缺陷如活動義齒的食物嵌塞問題、固定義齒損傷鄰牙等問題,也促使大量患者選擇種植修復[1-4]。然而由于病源性、廢用性等因素以及長期后牙缺失所致的上頜竇腔逐漸擴大等原因,剩余牙槽骨高度常常不足,導致上頜后牙區曾一度被視為牙種植的禁區,上頜竇提升術的出現無疑為涉足這一禁區創造了條件[5]。2011年3月-2013年5月,本院對前來就診的42例上頜后牙區牙槽骨高度不足的患者實施了上頜竇提升術,且于術前、術后即刻、術后半年、術后1年半均用CBCT進行了測量分析,并結合臨床進行了隨訪觀察,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2011年3月-2013年5月上頜后牙區牙槽骨高度不足但需種植修復且已排除手術禁忌證的患者42例,其中33例為單顆上頜后牙缺失,8例為多顆上頜后牙缺失,1例為無牙頜患者;男19例,女23例;年齡22~62歲,平均(50.5±2.5)歲;共植入ANKYLOS種植體54顆,均為上頜竇提升術后同期種植延期修復且所有病例已完成義齒修復,其中外提升13例20顆,內提升29例34顆。

1.2 方法

1.2.1 所有患者根據術前CBCT檢查測量結果擬定手術方案 (1)CBCT測量剩余牙槽嵴高度。通常情況下竇嵴距<5 mm的病例考慮上頜竇外提升,反之考慮內提升,結合患者具體情況可做調整。(2)通過CBCT預估提升的最小高度值(預期種植體長度-竇嵴距),若竇底提升高度大于4 mm,則發生上頜竇黏膜穿孔的風險增加[6]。(3)CBCT確定上頜竇增高處與鄰牙根尖的位置關系,以及是否存在根尖病變。若根尖位于上頜竇內,則外提升剝離竇底黏膜時應注意避免根尖刺破竇底黏膜。與上頜竇相通的根尖病變必須在術前治療,若無法保證其完全治愈,在竇底黏膜剝離及推高后,易引起急性炎癥,應視為禁忌。(4)CBCT觀察上頜竇底骨壁形態并測量上頜竇底黏膜厚度,上頜竇底骨壁形態若完整光滑,則外提升術時抬起上頜竇黏膜較為容易,反之則難。上頜竇黏膜厚度多在0.3~0.8 mm,若黏膜增厚度小于0.3 mm,則發生上頜竇黏膜穿孔的風險增加[2,7]。若黏膜增厚至10~15倍,則常為感染而引起的黏膜病變,術中也易發生黏膜破裂或穿孔[8]。(5)若為上頜竇外提升術,則還需用CBCT測量以下項目:①CBCT冠狀面測量上頜竇外側骨壁厚度,1~2.5 mm為最宜[9]。②CBCT觀察上頜竇外側壁血管情況,若是血管直徑超過3 mm,最好將其結扎;若為2~3 mm,在做骨溝磨削或骨壁剝離時,則考慮避開繞行;若直徑小于2 mm,術中傷及可用電刀止血,然后用浸過PRP的膠原膜覆蓋受損部位。③CBCT觀察上頜竇內膜性或骨性的隔或嵴,據此設計開窗方式。(6)CBCT模擬植入種植體,觀察位置及方向以指導臨床操作。

1.2.2 患者均于術前半小時預防性使用抗菌素 取半臥位,以復方氯己定溶液含漱3 min。常規消毒鋪巾,必蘭麻局部浸潤麻醉后按術前擬定治療計劃行上頜竇外提升術或內提升術,并植入種植體。為縮短手術時間,增加患者舒適度,手術均采用六手操作[10]。

1.2.3 術后即刻行CBCT檢查 (1)利用CBCT觀察上頜竇黏膜延續性是否破壞以評估上頜竇提升時有無黏膜穿孔。通常情況下,上頜竇外提升可在直視下發現黏膜破裂或穿孔并在術中采取相應措施,內提升亦可通過鼻腔鼓氣試驗檢查上頜竇底黏膜的完整性,因此在黏膜穿孔這一點上CBCT可作為對術中判斷的再次確認,以彌補術中偶然的錯判或漏判。(2)CBCT可判斷是否有積血積液,在CBCT中骨密度>血液>水。這種情況發生較少,大量積血積液因其影響種植體的初期穩定性,一般術中可以發現,少量對種植體影響不大,故而與判斷黏膜穿孔一樣,CBCT僅作為再次確認,以防萬一。(3)通過CBCT判斷骨替代材料是否充填嚴密,這是術后評估的重點之一,種植體周圍骨替代材料填充不嚴密將直接影響骨種植體的結合,降低種植的成功率,應在CBCT提示下再次嚴密填塞。(4)CBCT觀察上頜竇提升高度是否適宜,過高則填充材料可能堵塞上頜竇竇口,導致一系列上頜竇提升術后并發癥,過低則種植體可能穿破上頜竇黏膜或置入深度不夠而影響種植成功率。(5)CBCT評價植體的位置方向是否理想,首先可與術前預估作一比較,若相差較大則應分析原因以指導往后操作;其次判斷其位置方向是否利于上部結構的修復,若預估使用角度基臺依舊無法完成上部結構修復,則應立即手術修正種植體方向,若修正后無法保證種植體初期穩定性,則應取出種植體,關閉創口,待創口完全恢復后再次手術。

1.2.4 術后處理 術后24 h內冰敷,口服抗菌素3 d,2周內使用復方氯己定含漱液漱口。半年后復查CBCT:評估骨種植體結合情況,測算垂直骨吸收量。若情況良好,則行上部結構修復。1年半后復查CBCT,除測算垂直骨吸收量外,還應觀察上部結構與種植體的結合情況以及軟組織附著情況。

2 結果

42例上頜竇內外提升均獲得成功,其中上頜竇外提升13例,上頜竇內提升29例,CBCT測量分析得外提升平均高度5.4 mm,內提升平均高度3.2 mm,所有病例隨訪期間無種植體脫落,牙齒功能良好,牙齦無形態色澤異常。除有3例(外提升2例,內提升1例)術中上頜竇底黏膜穿孔外,其余病例種植術中及術后均未發生并發癥。3例上頜竇底黏膜穿孔患者,覆蓋生物膜后,均未影響治療效果。半年后復查CBCT顯示骨種植體結合良好,一年半后復查CBCT測量分析示種植體頸部骨平均垂直骨吸收為0.9 mm,治療效果理想。

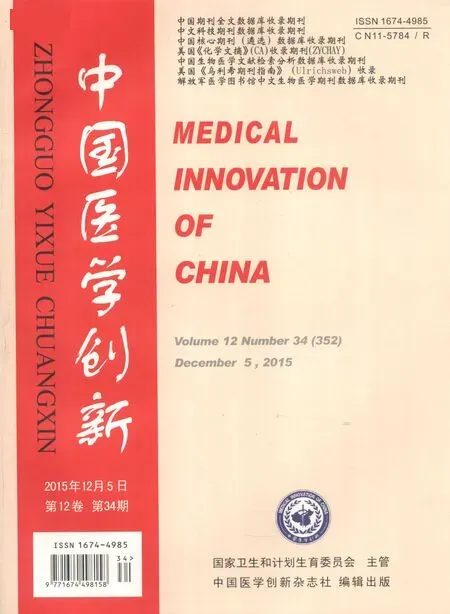

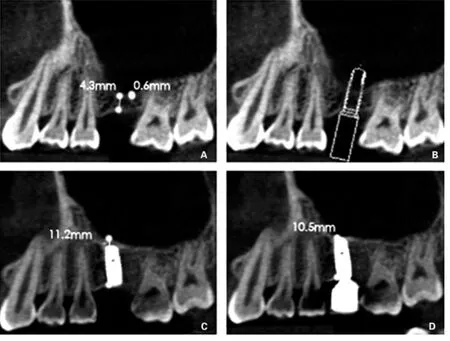

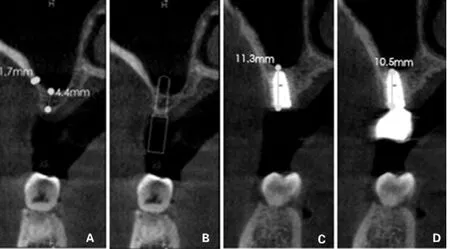

典型病例:患者女,38歲,1年前右上后牙殘根在本院拔除,拔牙創愈合后行活動義齒修復,自覺取戴麻煩,咀嚼功能欠佳,來本院要求種植牙修復。檢查:口腔衛生情況良好,A6缺失,缺牙間隙較小,近遠中徑約和雙尖牙相似,鄰牙穩固,無齲壞,無傾斜,對頜牙穩固,無伸長。CBCT測得竇嵴距為4.3 mm,頰舌徑6 mm,近遠中徑8 mm。行上頜竇側壁開窗提升術后即刻植入ANKYLOS A9.5種植體一枚,竇底填塞羥基磷灰石骨粉,嚴密縫合創口。術后即刻CBCT示種植體位置及方向理想,骨粉填塞嚴密。術后10 d拆線,見創口愈合良好,牙齦無紅腫。半年后復診,復查CBCT,見骨種植體結合良好,上牙齦成形器,2周后取模行上部結構修復。修復體采用粘接固位,邊緣密合,固位良好。1年半后復查,見種植牙功能良好,牙齦無形態色澤異常,CBCT示骨種植體結合良好,垂直骨吸收量0.7 mm,見圖1~3。

圖1 矢狀位CBCT測量分析

圖2 冠狀位CBCT測量分析

圖3 口內照片

3 討論

上頜竇位于上頜體內,左右各一,是各竇中最大者,其上無重要肌肉附著,咀嚼壓力為其主要功能刺激。當上頜后牙缺失后,作用于上頜竇底的壓力減低以及呼吸時的負壓,上頜竇底壁會下降到缺失牙原來牙根的位置,加之牙槽嵴萎縮、上頜竇氣腔化,導致上頜竇底到牙槽嵴頂的高度不足,此時常規種植則可能穿透上頜竇底黏膜,進入竇腔。因此,上頜后牙區成為了種植義齒修復最困難的位置之一。

為解決這一難題,Tatum在70年代中期便提出開放式上頜竇底提升術,使用自體骨將上頜竇底提升并同時植入植體。1998年,林野在國內率先報告上頜竇提升術,使該區種植成功率大大提高,成為常規種植修復的安全區域。隨著放射技術的發展,CBCT應用于臨床后進一步提高了上頜竇提升術的成功率,同時也使得該區域的種植成功率明顯增高。Baumgaertel等[11]報道在牙測量方面,CBCT和卡尺測量結果均高度可信(r>0.90)。

上頜竇提升術發展至今主要分為兩大術式,上頜竇外提升術(上頜竇側壁開窗提升術,也稱開窗法)和上頜竇內提升術(經牙槽突上頜竇底提升術,也稱沖頂法)。前者主要用于上頜竇底嚴重骨萎縮以及復雜上頜竇底解剖形態的情況;后者主要用于輕度骨高度不足、上頜竇底較為平坦的情況。兩種術式各有優缺點,但從近年文獻報道的情況來看,未來上頜竇提升術的發展主要走向微創方向,如液壓法提升竇膜、內鏡的使用等,因此兩種術式中,相對創傷較小的內提升術的適應證也在逐步得到拓展[12-14]。

本組病例均采用上頜竇提升術后即刻種植延期修復,所有患者在術后即刻行CBCT檢查,評估上頜竇提升時有無黏膜穿孔、積血積液,骨替代材料是否充填嚴密,提升高度是否適宜,以及植體的位置方向是否理想等。據報道兩種上頜竇提升術式都有確切臨床療效,沖頂法的骨吸收量小于開窗法,沖頂法的骨吸收在半年時趨于穩定,開窗法在1年半時趨于穩定,因此本組患者均在術后半年及1年半拍攝CBCT復查骨種植體結合情況及骨吸收情況[15]。結果表明,兩種上頜竇提升術式均有可靠療效,是上頜后牙區牙槽骨高度不足時擴大種植適應證的理想術式。

[1]楊勇,牛連君,劉玉玲,等.國內口腔種植技術的研究進展[J].中國醫學創新,2014,11(5):151-153.

[2]劉衛國,韋克新.54例口腔種植修復牙列缺損的美學觀察和療效分析[J].中外醫學研究,2013,11(27):118-119.

[3]丁鵬飛,孟波.口腔種植修復牙列缺損的臨床分析[J].中國醫學創新,2013,10(21):119-120.

[4]顧芮境.48例老年患者口腔修復問題的臨床分析[J].中外醫學研究,2014,12(6):135-136.

[5]劉寶林.口腔種植學[M].北京:人民衛生出版社,2011:213.

[6]劉曉芳,胡玲玲,宋光保,等.以有限元法仿真分析閉合式上頜竇提升的黏膜形變[J].中國組織工程研究,2013,17(50):8678-8684.

[7] Morgensen C,Tos M.Quantitative histology of the maxillary sinus[J].Rhinology,1977,15(3):129-140.

[8] White S C,Pharoah M J.Oral Radiology Principles and Interpretation[M].5th ed.St.Louis:Mosby,2004:17-19.

[9]李娜,王虎,任家銀,等.上頜竇提升術中上頜竇解剖生理及病理的CBCT探討[J].中國口腔種植學雜志,2012,17(3):101-105.

[10]張得時,康成容,吳妹娟,等.六手操作在口腔種植手術中的應用體會[J].中國醫學創新,2014,11(17):131-133.

[11] Baumgaertel S,Palomo J M,Palomo L,et al.Reliability and accuracy of cone-beam computed tomography dental asurements[J].Am J Orthod Dentofacial Orthop,2009,136(1):19-25.

[12] Kotsakis G A,Mazor Z.A simplified approach to the minimally invasive antral membrane elevation technique utilizing a viscoelastic medium for hydraulic sinus floor elevation[J].Oral Maxillofac Surg,2015,19(1):97-101.

[13] Zheng J,Zhang S,Lu E,et al.Endoscopic lift of the maxillary sinus floor in beagles[J].British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,2014,52(9):845-849.

[14] Nedir R,Nurdin N,Hage M.Osteotome sinus floor elevation procedure for first molar single-gap implant rehabilitation:a case series[J].Implant Dent,2014,23(6):760-767.

[15]肖劍銳,李德華,馬威,等.上頜竇提升后植骨區垂直高度的變化及分析[J].口腔醫學研究,2008,24(2):209-211.