降鈣素原和C-反應蛋白在不同病因老年感染性休克中的臨床價值

樊蘊輝 李立群 劉陽 孟曉華 葛曉勵 張盼盼 韓曉慶 王紅陽

在臨床上感染性休克的發病率較高[1],老年人因機體免疫力低和基礎疾病復雜,是感染性休克的高危人群,研究表明老年人常由于胸腹部感染而導致感染性休克的發生[2-3],同時由于老年人臟器儲備功能減退明顯,預后較差[4]。目前臨床上在老年感染性休克早期階段,容易忽視其病情的嚴重程度,同時對其病情缺乏衡量指標。C-反應蛋白是一種急性反應蛋白,其水平可以反映機體感染的嚴重程度[5]。血降鈣素原及C-反應蛋白在感染性休克患者的診治過程中已廣泛應用,兩者的變化均能反映感染性休克的嚴重程度[6-7]。但目前血降鈣素原及C-反應蛋白的變化在不同病因老年感染性休克患者中的研究較少,為此本研究通過探討不同病因老年感染性休克患者血降鈣素原及C-反應蛋白的變化,進一步闡述其在不同病因老年感染性休克患者中的臨床意義。

1 材料與方法

1.1 一般資料 收集華北理工大學附屬醫院2011年9月至2013年7月收治的60例感染性休克老年患者臨床資料,均符合感染性休克診斷標準[3]。其中腹部感染并發感染性休克患者30例(腹部組),男17例,女13例,平均(69.6±8.7)歲,肝膽疾病患者10例,腹膜炎患者6例,胃腸穿孔疾病患者5例,腹部創傷患者5例,腹部術后感染患者4例,腹部感染病原菌以革蘭陰性桿菌為主;胸部感染并發感染性休克患者30例(胸部組),其中男18例,女12例,平均(70.8±6.9)歲,肺炎患者為10例,氣道阻塞性疾病患者9例,膿胸患者6例,肺間質病患者5例,胸部感染病原菌以革蘭陽性球菌為主;同時選取同期于我院住院的30例非感染性休克者為對照組,其中男16例,女14例,平均(68.8±7.3)歲。所有患者家屬均簽署知情同意書。排除標準:(1)惡性腫瘤患者;(2)急慢性腎功能不全患者;(3)孕婦及兒童;(4)嚴重血液系統疾病患者。不同病因老年感染性休克患者性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 標本的留取及檢測方法 各組均行常規抗休克治療,其治療措施包括早期給予廣譜抗生素、液體復蘇及升壓藥治療。治療前及治療后第1、3、5天采取靜脈血分別檢測降鈣素原、C-反應蛋白的變化,其中降鈣素原檢測采用免疫化學發光法,C-反應蛋白采用酶速率散射比濁法,所有試驗步驟均嚴格按照說明書進行操作。

1.3 統計方法 統計學處理采用SPSS 13.0統計軟件包分析,計量資料以±s表示,組間及組內比較采用單因素方差分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

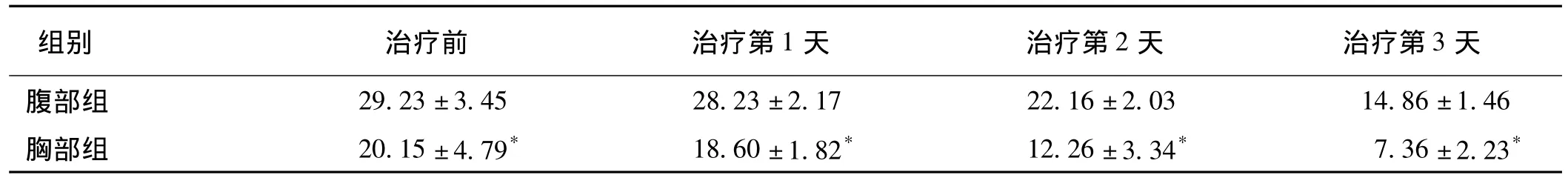

2.1 2組感染性休克患者APACHEⅡ評分及預后比較 2組感染性休克患者APACHEⅡ評分比較,腹部組治療前后APACHEⅡ評分均高于胸部組,同時腹部組19例好轉,7例病情遷延,4例死亡,而胸部組26例好轉,3例病情遷延,1例死亡,胸部組的預后明顯好于腹部組。見表1。

表1 2組感染性休克患者治療前后APACHEⅡ評分比較(±s,分,n=30)

表1 2組感染性休克患者治療前后APACHEⅡ評分比較(±s,分,n=30)

注:與腹部組比較,*P<0.05

?

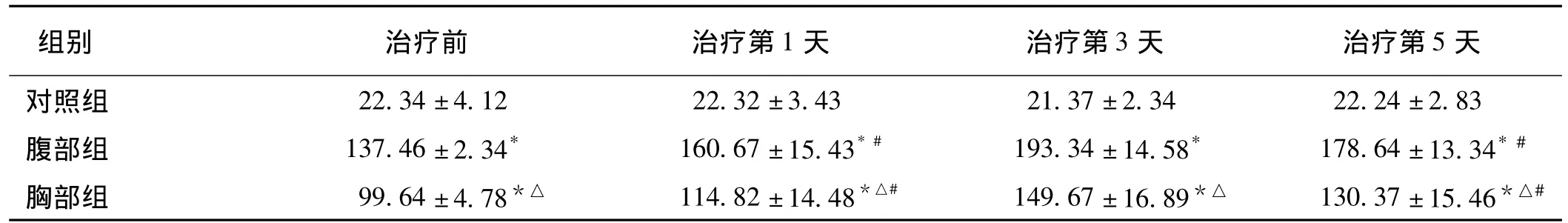

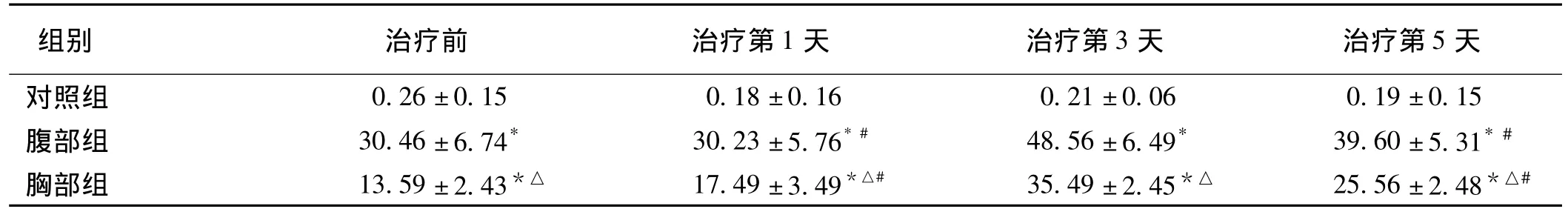

2.2 治療前后血清降鈣素原及C-反應蛋白水平比較

2組患者治療前血清降鈣素原、C-反應蛋白均顯著高于對照組(P<0.05),且腹部組明顯高于胸部組(P<0.05)。2組患者治療后第1、3、5天血清降鈣素原、C-反應蛋白均顯著高于對照組(P<0.05),不同病因老年感染性休克患者治療后各組組內比較,隨時間的延長,血清降鈣素原、C-反應蛋白逐漸升高,于3 d后達到高峰后逐漸下降,治療后第5天血清降鈣素原及C-反應蛋白水平明顯低于第3天(P<0.05),但仍高于第1天水平。2組間比較均存在顯著差異(P<0.05),腹部組各時間點血清降鈣素原、C-反應蛋白的水平均明顯高于胸部組(P<0.05)。見表2,3。

表2 各組治療前后C-反應蛋白動態變化結果比較(±s,mg/dl,n=30)

表2 各組治療前后C-反應蛋白動態變化結果比較(±s,mg/dl,n=30)

注:與對照組比較,*P<0.05;與腹部組比較,△P<0.05;與治療第3天比較,#P<0.05

?

表3 各組治療前后降鈣素原動態變化結果比較(±s,mg/dl,n=30)

表3 各組治療前后降鈣素原動態變化結果比較(±s,mg/dl,n=30)

注:與對照組比較,*P<0.05;與腹部組比較,△P<0.05;與治療第3天比較,#P<0.05

?

3 討論

在臨床上胸腹部感染容易引起感染性休克,在老年患者中較為常見。感染性休克易造成多器官功能障礙[8],導致老年患者病死率高。感染性休克可引起降鈣素原及C-反應蛋白表達增多,血清降鈣素原及C-反應蛋白在判斷感染性休克病情及評估預后等方面具有重要價值[9]。血清降鈣素原及C-反應蛋白與炎癥反應密切相關,當機體存在嚴重感染時,二者急劇上升,而當感染得到有效控制后,逐漸恢復正常,為此本研究探討不同病因老年感染休克患者血清降鈣素原及C-反應蛋白的動態變化,進而評估二者在不同病因導致的老年感染性休克患者中的差異及臨床意義。

本研究中腹部組患者血清降鈣素原、C-反應蛋白變化最為顯著,明顯高于胸部組,提示感染休克患者可引起血清降鈣素原、C-反應蛋白的變化,不同病因導致的老年感染性休克可引起血清降鈣素原及C-反應蛋白表達水平不同,腹部感染引起的感染性休克病情較為嚴重,而胸部感染引起的老年感染性休克的病情相對較輕。

腹部感染患者其常見致病菌為革蘭陰性桿菌,大多為大腸桿菌[10],細菌內毒素起著主要作用,而胸部感染并發感染性休克患者的致病菌多為革蘭陽性球菌,其感染病原體的不同可能是引起感染性休克患者降鈣素原及C-反應蛋白水平不同的原因。同時本研究也發現治療前后腹部感染并發感染性休克患者的APACHEⅡ評分明顯高于胸部感染并發感染性休克患者,其預后低于胸部組患者,這提示腹部感染并發感染性休克患者病情危重,同時腹部感染并發休克的老年患者,可能均在感染性休克發生前實施手術等治療,因此對C-反應蛋白影響較少。老年感染性休克患者易引起早期降鈣素原及C-反應蛋白明顯升高,可見老年感染性休克患者早期降鈣素原及C-反應蛋白的變化與其病因及病情嚴重程度有關。為此臨床上應密切觀察老年腹部感染患者的病情變化,對其并發感染性休克的老年患者及早進行干預,降低病死率。

總之,早期動態聯合檢測降鈣素原、C-反應蛋白的變化可以反映不同病因老年感染性休克患者病情的程度,同時針對老年感染性休克患者的不同病因采取相應的治療措施,能改善老年感染性休克患者的預后。

[1]Becker JU,Theodosis C,Jacob ST,et al.Surviving sepsis in low income and middle income countries:new directions for care and research[J].Lancet Infect Dis,2009,9(9):577-582.

[2]黃海軍,徐華,陳鳳娟.早期腦鈉肽測定對老年肺部感染性休克患者預后的臨床意義[J].實用醫學雜志,2011,27(18):3390-3391.

[3]葉海燕,唐瑾,馬少林.老年急性化膿性膽管炎并感染性休克患者預后分析[J].中國急救醫學,2013,33(8):28-30.

[4]Destarac LA,Ely W.Sepsis in older patients:An emerging concern in critical care[J].Advances in sepsis,2002,2(1):15-22.

[5]王澤宇,吳允孚.C反應蛋白檢測在治療呼吸機相關性肺炎中的作用[J].實用老年醫學,2013,27(1):38-40.

[6]徐裕海,李桂新,劉謙慧.感染性休克體液復蘇治療后C反應蛋白和降鈣素原動態變化的研究[J].大連醫科大學學報,2009,31(1):96-97.

[7]賈金廣,于洪濤,劉艷紅.前白蛋白C-反應蛋白和D-二聚體在肺炎并感染性休克患者中的動態變化[J].中國綜合臨床雜志,2010,26(5):496-498.

[8]玉章鋒,秦海東,鮑磊,等.膿毒癥休克合并急性腎損傷早期診斷研究[J].實用老年醫學,2012,26(3):203-206.

[9]Luzzani A,Polati E,Dorizzi R,et al.Comparison of procalcitonin and C-reactive protein as markers of sepsis[J].Crit Care Med,2003,3l(6):1737-1741.

[10]姚樹貴.腹部感染致感染性休克44例診治體會[J].山西醫藥雜志,2007,36(3):270-271.