不同抗血小板藥物對急性冠脈綜合征患者血小板活化指標的影響

趙子粼 黃梁艷 覃善都

急性冠狀動脈綜合征(acute coronary syndrome,ACS)是臨床上常見的心血管急癥之一,病死率和發病率極高。易損斑塊是ACS共同的病理基礎,抗血小板治療是該癥治療的關鍵[1-2]。替格瑞洛作為一種新型的口服抗血小板藥物近年來受到廣泛重視[3]。本研究采用隨機對照研究比較氯吡格雷和替格瑞洛的臨床療效,并探討抗血小板聚集對血小板活化指標的影響,為ACS的治療提供臨床依據。

1 資料與方法

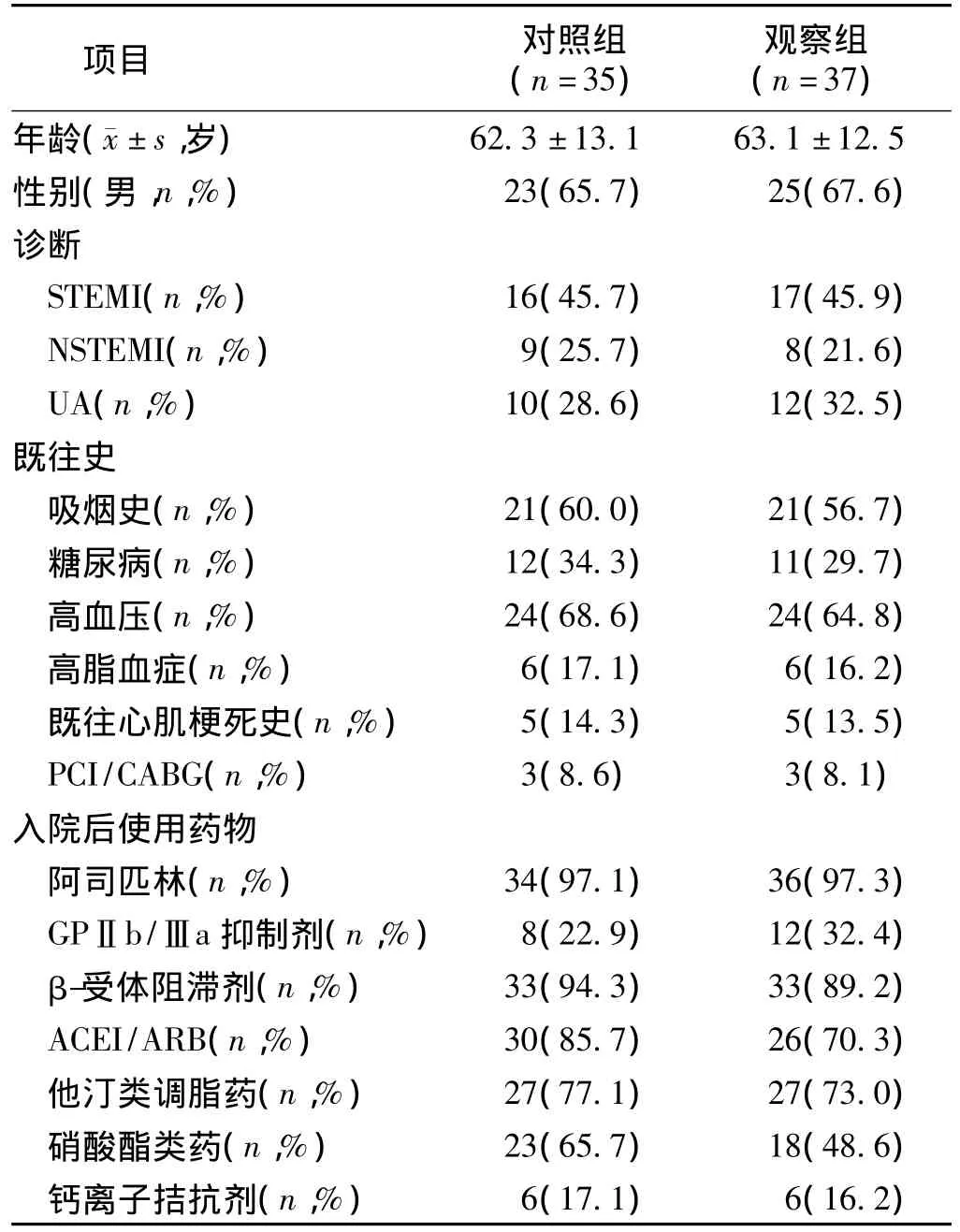

1.1 研究對象 選擇2013年3~12月解放軍第三○三醫院心血管介入治療中心的72例擇期行經皮冠脈動脈介入治療(PCI)的ACS患者。納入標準:(1)年齡范圍:50~80歲;(2)確診為不穩定型心絞痛(UA)、急性心肌梗死、陳舊性心肌梗死;(3)擬行擇期PCI者。排除標準:(1)過去6月有冠狀動脈重建史;(2)2周內服用氯吡格雷、替格瑞洛或血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa(GPⅡb/Ⅲa)抑制劑;(3)患有腫瘤或自身免疫系統疾病;(4)凝血功能障礙病或出血傾向;(5)1年內患腦血管意外。本研究經倫理委員會批準,遵循知情同意原則。根據計算機產生的隨機數字號將入選患者隨機分為氯吡格雷組(對照組,n=35)和替格瑞洛組(觀察組,n=37)。2組患者年齡、性別、病情、用藥等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組患者基礎臨床特征

1.2 治療方法 2組患者住院后均給予擴冠、他汀類藥物、β受體阻滯劑、血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)或血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(ARB)、皮下注射低分子肝素等常規治療。對72例患者血栓罪犯血管進行介入干預,包括球囊擴張、冠狀動脈內支架置入及Zeek血栓抽吸導管吸栓等。PCI術前在常規治療基礎上,對照組予以氯吡格雷負荷劑量300 mg,繼以維持量75 mg/d,1次/d;觀察組予以替格瑞洛負荷劑量180 mg,維持劑量90 mg,2次/d。2組均聯合服用阿司匹林300 mg/d,維持量100 mg/d。

1.3 指標檢測 所有患者于治療前、治療后7 d、1月抽取靜脈血,采用光密度比濁法檢測,以ADP為誘導劑,采血后在血小板聚集儀(Pack-4,美國 Helena公司)上測定血小板聚集率(platelet aggregation rate,PAR);應用美國Coulter Beckman EPICSXL流式細胞儀檢測血小板活化指標CD63、CD62P,用EXPO-analysis軟件分析,結果以熒光密度(%)表示。

1.4 不良反應發生情況 藥物不良反應包括藥物相關的呼吸困難、治療期間出血并發癥等;主要不良心腦血管事件包括心源性死亡、再發ACS、卒中事件等。

1.5 統計學分析 所有數據分析均使用SPSS 19.0軟件。計量資料以±s表示,組間比較應用重復測量方差分析,計數資料以百分率表示,應用χ2檢驗進行分析,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

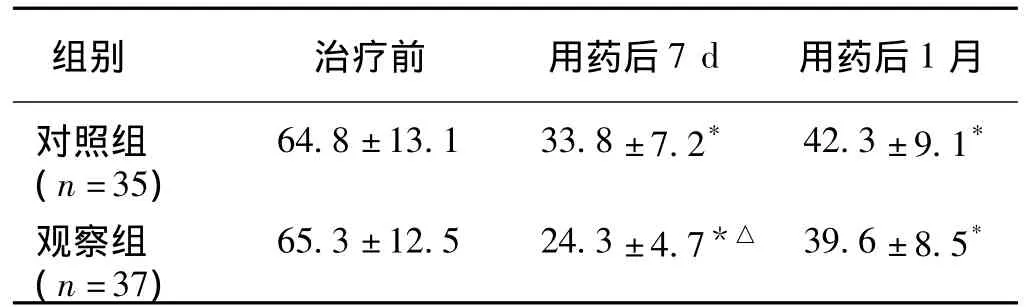

2.1 2組患者PAR指標比較 2組患者PAR與治療前比較,用藥后差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組與對照組用藥后7 d比較,差異有統計學意義(P<0.05),觀察組與對照組用藥后1月比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 2組患者ADP誘導的PAR水平比較(±s,%)

表2 2組患者ADP誘導的PAR水平比較(±s,%)

注:治療前后比較,*P<0.05;與對照組比較,△P<0.05

?

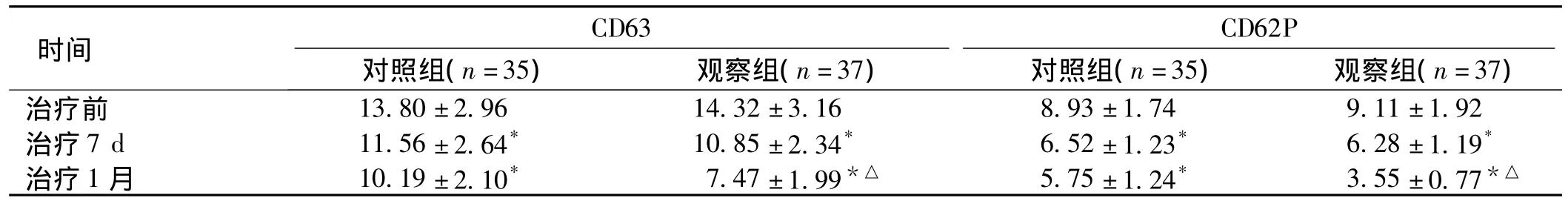

2.2 2組患者血小板活化指標比較 與治療前比較,2組患者血小板活化指標CD63、CD62P均明顯下降,差異具有統計學意義(P<0.05);觀察組血小板活化指標于治療1月后較對照組改善顯著,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者治療前后血小板活化指標比較(±s,%)

表3 2組患者治療前后血小板活化指標比較(±s,%)

注:與治療前比較,*P<0.05;與對照組比較,△P<0.05

?

2.3 不良反應觀察 所有患者隨訪6月,均未發現心源性死亡及腦卒中情況。對照組主要心血管事件發生率為28.6%(再發急性心肌梗死3例,再發心絞痛5例,支架內血栓2例),顯著高于觀察組的5.4%(再發急性心肌梗死1例,再發心絞痛1例),差異有統計學意義(P<0.05);2組各有3例無需特殊治療的輕微出血,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者呼吸困難的發生率為13.5%,明顯高于對照組2.9%(P<0.05),呼吸困難均為輕中度,予以對癥治療后緩解。

3 討論

ACS包括ST段抬高型心肌梗死、非ST段抬高型心肌梗死、UA,是臨床上常見的心血管急癥之一,病死率和發病率極高。其病理生理機制是在冠狀動脈粥樣斑塊破裂的基礎上引起的血小板聚集和黏附,誘發急性血栓形成,導致冠狀動脈部分或完全閉塞。作為影響凝血狀態主要因素之一的血小板活化指標在該病早期常出現升高[4]。過去10年,PCI中廣泛應用阿司匹林和氯吡格雷雙聯抗血小板,其有效性和安全性得到臨床研究證實。但近年來有研究報道高達1/3的患者使用氯吡格雷后血小板抑制作用不達標[5]。氯吡格雷存在起效不夠迅速,血小板聚集抑制達標不一致,停藥后血小板功能恢復時間較長等局限性。替格瑞洛作為一種新型的口服抗血小板藥物近年來受到廣泛重視[6]。替格瑞洛藥物本身及其代謝產物均有活性,無需經肝臟生物代謝轉化激活作用,可快速、強效抑制ADP介導的血小板聚集;替格瑞洛與P2Y12為可逆結合,有效性不受肝CYP2C19基因多態性的影響,從而降低了出血風險。目前美國、歐洲以及我國現行ACS管理指南及PCI指南均推薦替格瑞洛為ACS患者一線抗血小板藥物[7]。

本研究結果表明,替格瑞洛比氯吡格雷起效更為迅速,用藥后第7天抑制ADP誘導的PAR水平的作用更為強效(P<0.05);替格瑞洛組患者血小板活化指標CD63、CD62P較對照組下降更明顯,且藥效持續時間較長,更能有效預防PCI術后支架血栓等并發癥的發生,2組比較差異有統計學意義(P<0.05);替格瑞洛組較氯吡格雷組可明顯降低再發急性心肌梗死、再發心絞痛、支架內血栓等主要心血管事件的發生率(P<0.05),不增加總體出血發生率(P>0.05)。由于替格瑞洛與腺苷的結構相似,所以可部分解釋替格瑞洛的不良事件(如呼吸困難)與腺苷所致的不良事件相似[8]。本研究結果顯示觀察組的呼吸困難發生率明顯高于對照組(P<0.05),均為輕、中度呼吸困難,予以對癥處理后均緩解。不良反應比較多的原因考慮可能與部分患者存在肺部疾患有關,因此合并有慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者應慎用此藥。

綜上所述,PCI聯合應用替格瑞洛治療ACS能夠抑制血小板聚集,起效快,作用迅速,能防止血小板血栓形成,術前給藥或PCI術中應用療效更好,能明顯降低不良心腦血管事件,不增加總體出血發生率,表明該藥物對于治療ACS有較好療效及可靠的安全性,值得臨床推廣。由于本研究中樣本量較小,臨床上還需增大樣本并對遠期預后及影響進一步觀察探討。

[1]Rioufol G,Finet G,Ginon I,et al.Multiple atherosclerotic plaque rupture in acute coronary syndrome:a three-vessel intravascular ultrasound study[J].Circulation,2002,106(7):804-808.

[2]胡大一,郭藝芳.急性冠狀動脈綜合征的診治進展[J].中國實用內科雜志,2008,28(1):1-2.

[3]Wallentin L,Becker RC,Budaj A,et al.Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes[J].N Engl J Med,2009,361(2):1045-1057.

[4]李淑梅,鐘世順.阿托伐他汀對大鼠冠狀動脈微栓塞后血小板-白細胞聚集體的影響[J].實用老年醫學,2013,27(11):911-913.

[5]Michos ED,Ardehali R,Blumenthal RS,et al.Aspirin and clopidogrel resistance[J].Mayo Clin Proc,2006,81(4):518-526.

[6]Lombo B,Diez JG.Ticagrelor:the evidence for its clinical potential as an oral antiplatelet treatment for the reduction of major adverse cardiac events in patients with acute coronary syndromes[J].Core Evid,2011,6:31-42.

[7]Steg PG,James SK,Atar D,et al.ESC Guidelines for the management ofacute myocardialinfarction in patients presenting with ST-segment elevation[J].Eur Heart J,2012,33(5):2569-2619.

[8]Storey RF,Becker RC,Harrington RA,et al.Pulmonary function in patients with acute coronary syndrome treated with ticagrelor or clopidogrel(from the Platelet Inhibition and Patient Outcomes[PLATO]Pulmonary Function Substudy)[J].Am J Cardiol,2011,11(1):1542-1526.