得天獨厚 風雅依舊

王玉美

(宜興 214221)

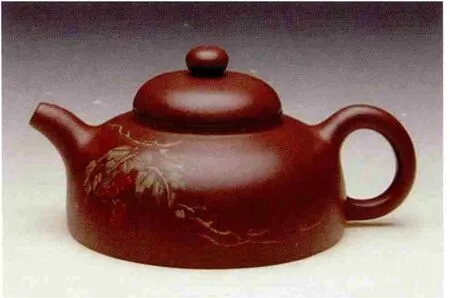

經歷六百多年的歷史演變,宜興紫砂壺以其得天獨厚的材質、巧奪天工的制作技藝、集符合科學的生產工藝、精美絕倫的器物造型、有口皆碑的實用功能,成為世界名陶。歷代宜興陶瓷工匠用烈火使陶土放出異彩,也給后人留下了許多寶貴的物質和精神財富。設計制作的“得天獨厚壺”(見圖1)以造型裝飾的手法,表達了對紫砂壺藝的贊美之情,同時流露紫出砂壺藝的藝術風范和文化氣質。

圖1 得天獨厚壺

紫砂壺的設計制作歷來就是一個十分值得稱道的話題,但歸根結底造型和裝飾才是最主要的構成部分。在紫砂壺藝發展歷程中,許多制壺藝人都為此做出了巨大的努力,使紫砂壺的造型和裝飾呈現出異彩紛呈的景象。在造型方面,有光器、花器和筋紋器等之分,各具其態;在裝飾方面,有泥繪、陶刻、浮雕、金銀絲鑲嵌等多種技法,錦上添花。因此,表現一把壺的風格特征,造型和裝飾的構思、布局、制作尤為重要。

這把“得天獨厚壺”的風格特征以簡雅、自然、美觀為主,造型為傳統圓器型,同時富于線條變換與折返,增添了靈動感,壺身上以泥繪裝飾自然圖案,古樸雅致,給人以歲月靜好的內心感觸。

壺型厚重大方、剛柔相濟,壺身寬大相融、比例勻稱,質感細膩、豐腴可人,肩窄而底寬,平底極見厚重之勢,好似壓于平面,曲線逐漸從肩部向下滑至壺底邊沿而中止,在視覺上形成干凈利落之感。壺蓋小巧渾圓,其直徑與壺口一致,好似一枚圓玉嵌入其中,更顯靈氣十足、溫潤心靈。由于此壺肩頸一體,故壺口開于頸中央,與壺身呈收縮趨勢,壺蓋切于其中,上下對比更顯鮮明,一大圓、一小圓,而一顆圓珠鈕置于蓋頂,又成為一個最小的圓,三圓連于一條直線,在視覺上形成得天獨厚的藝術美感,雖然簡雅樸素、素面朝天,僅僅以曲線來勾勒,但卻起到四兩撥千斤的整體效果,章法自然、理念獨特。壺嘴、壺把相映于壺體,簡潔細膩、一氣呵成,與整體風格相對應,卻另有一番滋味在其中。總之,“得天獨厚壺”的造型骨肉亭勻、精美圓潤、端莊可人、風雅雋永。

泥繪是紫砂壺的裝飾技法之一,運用一種或一種以上的色泥,在壺坯表面繪畫,既營造國畫意境,又形成淺浮雕效果,是紫砂陶制作中所獨創的一種技法。而這把“得天獨厚壺”則運用了有別于壺身胎土本色的另外兩種色泥來裝飾,在視覺上形成鮮明對比,并且鮮艷亮麗、靈動靚麗,用現代審美觀描繪出自然情景,雖只取花葉作素材,卻演繹出另一番優美的意境。壺身上的泥繪是重要的藝術表現內容之一,造型圖景空曠深遠,而點綴上色彩鮮艷的自然景色泥繪裝飾,則使整壺被襯托得更鮮艷、更具自然韻味。此處泥繪沒有加入過多的修飾,在創作之前就已做到心中有畫,因此整體更似一幅國畫,而非泥料調制繪成,筆墨質感、線條紋絡均刻畫得惟妙惟肖。畫面中,綠葉紅花枝藤交錯,葉脈、花藤形象逼真,每一處細節都精益求精,錯落中蘊藏規整,同時又注重留白與布局,整體效果輕盈可人,不會造成喧賓奪主的壓力感。

紫砂壺創作幾乎代代都能涌現出能工巧匠絕非偶然,這離不開其獨特的創作方式,即傳統技藝與文化內涵相結合,制壺藝人在講究外觀美的同時,力求雙管齊下,賦予作品更為深邃的內涵,使作品韻味更為悠遠悠長。“得天獨厚”意為獨具特殊的優越條件,也指所處的環境特別好,也可以指人的天賦、機遇非常好,因此得天獨厚一直是人們十分向往的一種狀態,清代洪亮吉《江北詩話》卷二:“得天獨厚開盈尺,與月同園到十分。”此壺以“得天獨厚”命名,將這種美好心愿傳達到作品中,從整體來看,靈動的泥繪裝飾乃得自然之景,而厚重穩健的光素造型乃獨厚之勢,動靜結合、寓意深刻,人文內涵呼之即出,妙趣橫生,可謂風雅盎然。

紫砂壺藝孕育著無窮的美學價值和思想理念,作為當代制壺藝人,應該積極地將兩者融于一體,賦予壺藝創作更多內在的生命力和爆發力,使之愈加流露得天獨厚的氣質,保持長盛不衰的價值。