大學生創業教育調查研究

葛海燕 張福貴

摘 要:本文通過對有創業意向的大學生進行問卷調研,在個人背景、個人特質、創業態度、創業環境四方面對比分析,并提出創業教育對策建議。

關鍵詞:大學生 創業教育 調查研究

課 題:本文是北京市教育委員會人文社會科學研究計劃項目“北京地區高校大學生創業的價值取向及教育引導對策研究”(SM201211417009)的階段性成果。得到“就業指導與創業教育——大學生職業發展與就業指導課程提升項目(PXM2014-014209-07-000058)”的資助。

本研究選取北京聯合大學31名對創業有意向的在校生進行問卷調查,得到有效問卷25份,問卷有效率80.6%。其中9人為有創業意向但目前還沒有創業項目,16人已有自己的創業項目。

一、個人背景

下圖為有創業項目和無創業項目的學生創業教育情況對比。

有創業項目的學生接受創業教育的人數比例明顯高于無創業項目的學生。

有創業項目的學生,比沒有創業項目的學生擁有更多的經管知識。兩類學生均沒有參加過創業大賽。

二、個人特質

表2為有創業項目和無創業項目的學生企業家特質情況對比。

有創業項目的學生比沒有創業項目的學生更具有喜歡承擔風險的個人特質,更獨立自信,認為自己行動像個領袖、果斷干練、具有主動性。

表3為有創業項目和無創業項目的學生特質情況對比。

有創業項目的學生比沒有創業項目的學生更富于創新性,精力充沛,勇于面對困難,作為年輕人較少考慮后顧之憂,具有經驗,具有社會經歷和更成熟。

三、創業態度

表4為有創業項目和無創業項目的學生內生態度情況對比。

沒有創業項目的學生比有創業項目的學生更希望檢測自己的想法。有創業項目的學生比沒有創業項目的學生享受挑戰態度的強度大,實現個人成就的愿望強烈的人數稍多,符合獨立欲望的人數多、強度大。

表5為有創業項目和無創業項目的學生外生態度情況對比。

有創業項目的學生比沒有創業項目的學生渴望權利地位。有創業項目的學生比沒有創業項目的學生希望被社會認可,積累金錢和財富,希望對社會做出貢獻的強度大。

四、創業環境

表6為有創業項目和無創業項目的學生宏觀環境評價對比。

有創業項目的學生比沒有創業項目的學生認為政府有高新科技園區或其他類型孵化器的配套服務重要,認為政府對企業自主知識積累產權保護政策完善、當地文化對創業鼓勵重要的強度大。

表7為有創業項目和無創業項目的學生大學環境評價對比。

有創業項目的學生比沒有創業項目的學生認為大學有支持學生創業的相關政策比較重要,認為大學設有創業扶持基金、有大學科技園的存在、有寬松的校園創業文化氛圍、能依托大學品牌的無形資產價值重要的人數多、強度大。

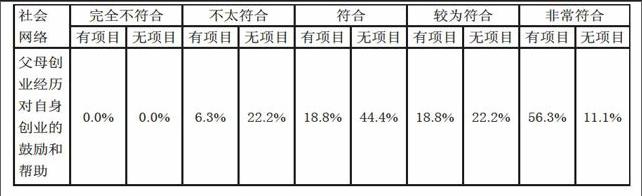

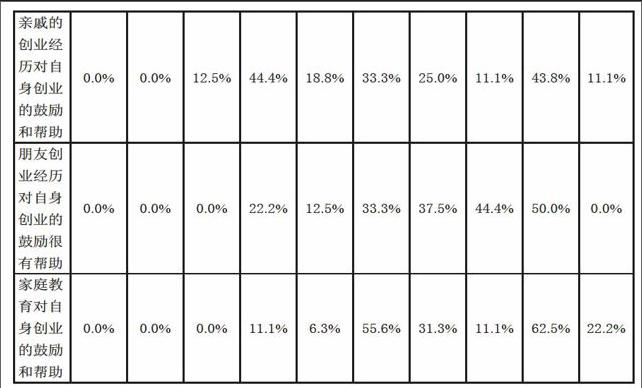

表8為有創業項目和無創業項目的學生社會網絡評價對比。

有創業項目的學生比沒有創業項目的學生父母創辦過企業的人數多,認為父母等的創業經歷對自身創業的鼓勵、幫助和家庭教育對自身創業的鼓勵重要的人數多。

五、對策建議

高校的創業教育要根據創業素質培養過程的特殊性,針對不同教育對象和教學內容,采取如案例分析教學、創業演練教學、產學研結合教學、第二課堂活動等靈活多變的教育教學形式,提高學生參與教學的積極性和學習興趣,增強學生自主意識與創新創業精神。各高校可根據不同人才培養特色構建系統化的創業教育教學體系,更新教育教學模式,打造高素質的創業教育師資隊伍。

高校可以根據創業教育的不同目標,將個人特質適合成為潛在創業者的學生識別出來,不僅授之以面向全體學生的創新創業教育,還提供各種培訓和指導,培養、提高“創業者”的心理、管理、經營素質,增強其駕馭市場的應變能力,培育其創業者的人格開放性、風險承擔性、行為主動性、毅力水平與創新、積極進取等企業家精神。而面對不同專業背景的學生,高校應該在創業教育中輸入相應的經管知識,并鼓勵各種知識結構的學生在創業活動中開展合作。高校應通過組織各種創業社團活動、創業計劃大賽、創業論壇,讓學生有更多的一試身手、交流溝通的機會。盡可能多地開辟創新科技園、建設創業基地,開放更多的專業實驗室,鼓勵學生參與到教師的科研活動中。

高校在對大學生創業價值引領中,要教育大學生認知通過創業只實現物質化、實用化的個人利益追求的局限,避免滋長“實用、利己、享樂”的消極思想和行為。引導學生開闊心胸、拓展視野,使個體把外在的社會要求變成理性認知,并對社會責任感產生肯定性的積極情感。引導創業大學生將創業與宏大的理想愿景聯系起來,即創造最大社會價值并回饋社會;用先進的事例人物教育學生將創業與自覺遵守社會公德和職業道德相結合,培養和完善創業所需人格和品質。引領學生不僅關注創業項目的發展狀況和現實利益,還要學習成功企業家常有的敬業精神、團隊精神、冒險精神和創新精神,不斷挑戰自我,實現自身自由而全面的發展。

良好的創業環境、完善的創業服務網絡體系和成熟的創業文化,對于身處高校環境的大學生創業也是必不可少的條件。研究發現,父母是否創辦過企業對大學生創業傾向有重大影響。于此,推進大學生創業,社會要營造積極的創業氛圍,優化創業家庭環境;高校要進一步搭建鼓勵創業平臺;政府要深化建設良好的創業環境。

(作者單位:北京聯合大學)