基于產業鏈結構的整合模式研究

龐衛宏 曲吉波 劉莉

摘 要:隨著我國經濟發展進入到“新常態”,粗放式的經濟增長模式已經不適合,需要新的模式來實現經濟的發展。在分析產業鏈結構的基礎上,歸納出了產業鏈整合的三種模式:產業鏈縱向整合、橫向整合和混合整合,并論證了三種整合模式的特點及其適用性。通過對三種整合模式的比較研究,發現產業鏈整合是實現經濟進一步增長、改變我國各產業在國際產業鏈分工中的不利地位的有效途徑之一。

關鍵詞:產業鏈;整合模式;競爭力

中圖分類號:F260 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2015)12-0039-03

引言

我國在“十二五”規劃中確定了“轉型升級,提高產業核心競爭力”的發展戰略。從跨國公司發展的實踐上來看,跨國公司的發展戰略更多的是以獲得產業鏈的競爭優勢作為公司的發展戰略(郎咸平)。因此提高產業核心競爭力,不應是提高單個企業的市場表現,而是提高產業鏈整體競爭力作為最終的發展目標。我國過去制定的產業政策更多的是“扶持生產,扶持技術,扶持供給”,政府選擇少數幾個產業作為戰略新興產業給予各方面的優惠政策。這種產業扶持政策忽視了需求,使得很多產業出現了產能過剩,造成資源的極大浪費;也忽視了產業鏈作為一個整體對于經濟發展所起的作用。要提高我國企業在國際市場的競爭力,就要從產業鏈方面著手,通過產業鏈的整合“提高產業核心競爭力”。通過產業鏈的整合不僅有利于改變國內企業在國際市場上惡性競爭的局面,也有利于我國企業競爭力水平的提高,改變在國際分工中的不利地位。

具體來說,產業鏈的整合是資源在產品的研發、生產、銷售等各環節中的重新優化和分配。通過產業鏈的整合可以使企業提高創新的能力、獲得市場勢力、節約交易費用,最終實現生產效率的提高,產業鏈的整合也有利于實現優勝劣汰。

一、產業鏈的結構

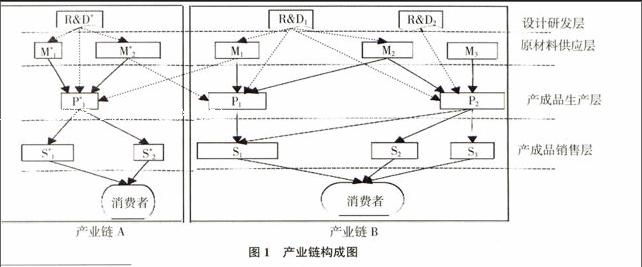

圖1給出了由四個層次構成的產業鏈A和產業鏈B,產業鏈A和產業鏈B代表著兩種不同類型的產業鏈,產業鏈A的結構簡單些,產業鏈B的結構相對復雜些。每個產業鏈都包括產品的設計研發、原材料的供應、產成品的生產、產成品的銷售。產業鏈的每個層次彼此之間既保持著相對獨立性又保持著一定的聯系。沿著不同路徑向著消費者一端移動,靠近消費者的一端的是產業鏈的下游,遠離消費者的一端是產業鏈的上游。產業鏈的下游和上游是相對的,例如產品生產層相對于產品銷售層來說是產業鏈的上游,相對于產品的設計研發而言是產業鏈的下游。

以產業鏈A為例:“產成品銷售層”是產業鏈的下游,由廠商S1、S2、S3組成;“產成品生產層”是產業鏈的中游,由生產產品的廠商P1、P2組成;離消費者較遠的“原材料供應層”是產業鏈的上游,由廠商M1、M2、M3組成,他們為下游廠商提供原材料或零部件;產業鏈最上端——產品的“設計研發層”是產業鏈的上游,由廠商R&D1和R&D2組成。產業鏈的每個層次并不一定是由多家廠商來承擔,可能某些層次隸屬于某一個廠商。從產業鏈的橫向來看(例如P1和P2),不同層面的廠商生產同質產品,他們互相競爭;從產業鏈的縱向來看(例如從R&D1-M1-P1-S1),上游為下游提供產品,他們之間更多的是合作關系。

產業鏈A和產業鏈B之間并不完全獨立的,他們通過M*2和M1聯系起來,廠商M*2和M1所生產的產品是P1和P*1所需要的原材料。

產業鏈整合就是產業鏈的上游、中游、下游之間以及同層次的廠商之間分工協作和競爭關系的“再造”。產業鏈的整合往往需要一個主導廠商,它能夠影響或控制參與“整合”的其他企業的決策行為,使之產生主導企業所期望的行為。從上頁圖1來看,產業鏈A中廠商R&D*和廠商P*1,與產業鏈中其他廠商聯系廣泛,因此他們可以作為主導廠商對產業鏈A進行整合,從而獲得競爭優勢;產業鏈B中廠商R&D1和P2可以作為主導性廠商,對產業鏈B進行整合,由主導性廠商進行整合,成功的可能性更高,整合后使得參與的廠商獲得更強競爭力。

從產業鏈整合的方向上分,產業鏈整合的模式有產業鏈的縱向整合、產業鏈的橫向整合、產業鏈的混合整合三種模式。

二、產業鏈整合模式

(一)產業鏈縱向整合

產業鏈的縱向整合是指主導企業沿著產業鏈向上游或下游延伸,優化產業鏈上游企業和下游企業間的分工與協作,實現協同發展。根據整合企業之間關系緊密程度,可以把產業鏈的縱向整合分為縱向一體化和縱向聯盟兩種形式。

縱向一體化是一種最緊密的縱向整合形式。最簡單的整合模式是產品的研發設計者和生產商與其原材料供應商和產成品零售商進行合并,成為一個公司。這種形式的整合的目的在于降低與供應相關的風險。企業間并購常被用于縱向整合。這種整合是產品的制造商與其供應商或其零售商進行并購。縱向整合可以是向產業鏈上游進行,也可以向產業鏈下游進行。

主導廠商沿著產業鏈向上游或下游并購其他企業,他們共同組成一家企業,或者他們相互交叉持股形成一個利益共同體。向著消費者一端進行的整合成為前向整合,向著供應商一端進行的整合稱為后向整合。縱向一體化是以產業鏈總體利潤最大化作為前提,整合企業可以獲得更多的利潤。例如(見上頁圖1),沿著路徑S1-P1-M1-R&D1進行并購就是一種縱向整合形式。這里假設是由產業鏈下游的零售商S1所發起的整合,是一種后向整合模式。沿著路徑R&D1-M2-P1-S1或R&D1-M2-P2-S2進行并購是一種前向整合模式。

縱向聯盟是一種松散的整合,相互之間具有業務聯系的廠商結成某種形式戰略聯盟,這種“聯盟”可能是簽訂長期供貨合約,也可能是基于信息共享或知識共享所簽訂的合約。

產業鏈縱向整合有利于對產品質量進行管理,對一個產品的生產系統從產品設計、原材料供應到產品生產的充分整合,保證了產品質量的穩定和提高;縱向整合不再需要同供應商或零售商進行復雜的競爭性談判;同時與產品供應相關的風險由于縱向整合,被降低到極限。

產業鏈的縱向整合,企業之間是一種相互依存的關系,上游向下游供應產品,一損俱損,一榮俱榮,因此縱向整合的關系會比較穩定。但是當存在“壓榨”行為時,即處于談判不利地位的企業可能面臨來自于上游或下游的市場勢力,當出現這種情況時,縱向整合會出現不穩定的關系。

(二)產業鏈的橫向整合

產業鏈的橫向整合是指生產同質或互補產品的企業聯合起來,結成不同形式的“聯盟”,橫向整合的目的在于提高兩個公司的聯合價值。根據整合企業之間關系的緊密程度,產業鏈橫向整合可以分為橫向合并和橫向聯盟兩種主要形式。

橫向合并有利于企業形成不同程度的市場勢力,或改善其在與上游或下游談判中的地位。例如(見上頁圖1)產業鏈原材料供應層的M1-M2-M3或產品生產層的P1-P2,以及產品銷售層的S1-S2-S3之間的合并,他們通過產業鏈的橫向整合,提高了企業的市場占有率,增強了企業的市場勢力。尤其是當企業通過橫向整合的形式獲取了壟斷地位時,便可以控制產品銷售價格獲取壟斷利潤。

橫向聯盟是處于產業鏈相同層次的企業達成一定的契約或協議,契約的內容可能是價格聯盟、信息的共享、共同采購等各種形式。如果企業是生產互補性產品,則聯盟會比較穩定,如果是生產同質產品,尤其是競爭異常激烈的時候聯盟會出現不穩定甚至聯盟會出現破裂的現象。

(三)混合整合模式

混合整合模式是指處于不同產業鏈的企業之間的整合。混合整合有利于企業通過多元化來降低其總體風險,是一種跨產業鏈的整合,或者是產業鏈邊界的擴張和收縮。例如(見上頁圖1),產業鏈A中廠商P*1沿著路徑P*1-M1-R&D1所進行的整合就是一種跨產業鏈整合。跨產業鏈的整合其實質是產業鏈之間的整合,他甚至會創造新的需求。例如當前很多地方開展的生態旅游,實際是旅游產業鏈和農業產業鏈的整合,對于旅游業和農業而言,他們之間的整合起到了相互促進的作用。技術的創新、知識的合作會促成產業鏈的混合整合。陶瓷凈水器的開發,使得陶瓷產業與凈水產(下轉55頁)(上接40頁)業結合到一起,同時促進了兩個行業的發展,使得夕陽產業變成了朝陽產業。

結束語

通過對不同產業鏈整合模式的分析比較,我們發現,不同的整合模式,特點各不相同,因此,我國企業在進行產業鏈整合時要根據企業自身在產業鏈中的層次、產業鏈結構的特點選擇不同的整合模式。隨著我國經濟進入到“新常態”,政府各部門在制定產業政策時,要根據不同產業鏈的結構特點,以產業鏈整合理論為指導,制定產業發展規劃,改變我國企業在國際產業鏈的分工中的不利地位,促進整合產業競爭力水平的提高。

參考文獻:

[1] 任家華.基于產業鏈整合的盈利模式創新研究——以再制造企業為例[J].科技管理研究,2014,(19):141-144.

[2] 耿寧,李秉龍.產業鏈整合視角下的農產品質量激勵:技術路徑與機制設計[J].農業經濟問題,2014,(9):19-27.

[3] 上創利,趙德海,仲深.基于產業鏈整合視角的流通產業發展方式轉變研究[J].中國軟科學,2013,(3):175-183.

[4] 楊世奇.河北鋼鐵產業整合問題研究[D].北京:中央民族大學,2012.

[5] 宋旭琴,藍海林.產業鏈整合戰略與組織結構變革研究[J].商業研究,2012,(7):46-50.

[6] 鄭大慶,張贊,于俊府.產業鏈整合理論探討[J].科技進步與對策,2011,(2):64-68.

[7] 王發明.互補性資產、產業鏈整合與創意產業集群——以動漫產業為例[J].中國軟科學,2009,(5):24-32.

[8] 郎咸平.產業鏈陰謀Ⅰ:從國際產業鏈分工看中國企業的悲劇[M].北京:東方出版社,2008.

[9] 駱品亮,王婷.基于FMC的3G背景下電信產業鏈整合模式與業務融合策略[J].產業經濟研究,2007,(5):11-18.

[10] 芮明杰,劉明宇.產業鏈整合理論述評[J].產業經濟研究,2006,(3):60-66.

[11] 慶軍,古贊歌,孫春曉.基于企業核心競爭力的產業鏈整合模式研究[J].企業經濟,2006,(2):59-61.

[12] 陳冬,顧培亮.供應鏈管理若干問題研究與進展評述[J].系統工程理論與實踐,2003,(10):1-11.

[責任編輯 劉嬌嬌]