世界著名音樂廳

倫敦最近正在籌蓋新的表演廳,英國電訊報The Telegram日前選出了13個全世界最好的音樂廳及劇院,讓我們來看看這些令人目眩神迷的高規(guī)格表演廳到底是哪些吧。

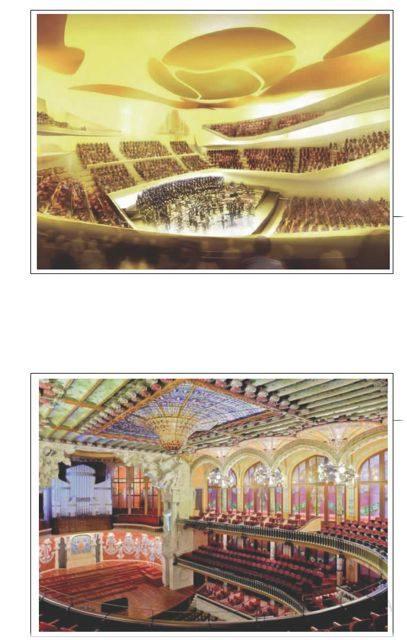

01.法國巴黎愛樂廳

法國巴黎愛樂廳于2015年1月落成啟用,出自法國建筑大師讓·努維爾之手,被譽為“世界上最偉大的音樂建筑之一”。設(shè)計和施工歷時7年多,終于以一種令人矚目的姿態(tài)亮相在巴黎的天際線上。大膽前衛(wèi)的建筑設(shè)計和最先進的工藝技術(shù)已經(jīng)讓它不同于以往任何一座世界級的音樂廳。

從外立面上看,巴黎愛樂音樂廳的鋁浮雕外墻微妙變幻,如同被壓扁的形體,與內(nèi)部空間充滿褶皺的設(shè)計相呼應(yīng)。其極具沖突與力量的造型,使整個建筑如同一座來自天外的嶙峋怪石,從拉維萊特公園升起。作為拉維萊特公園中的標識物,讓·努維爾的設(shè)計理念與公園的設(shè)計者——另一位建筑大師伯納德·屈米的理念不謀而合:“表現(xiàn)沖突勝過融合,片段勝過統(tǒng)一,瘋狂的游戲勝過謹慎的安排。”

此外,音樂廳內(nèi)的交響樂大廳設(shè)計更是獨具一格。看臺和反聲板“流云”般的造型仿佛音樂的律動。距離舞臺最遠的觀眾座位只有32米。2400個高低不一的環(huán)形座位設(shè)計,大大拉近觀眾和音樂家的距離,力求達到最佳的音效效果。除了音樂廳以外,這里還擁有15 間排練廳、一個可容納250人的露天劇場、音樂博物館、展覽館、媒體中心等。另外特別值得一提的是,音樂廳內(nèi)還配備了一座為交響樂演奏用的高15米寬20米的巨型管風琴。除了舉辦大型音樂演出,巴黎愛樂廳還擁有專門的排練室和展覽廳,不只提供聽覺饗宴,新穎的時尚設(shè)計也成為巴黎的嶄新地標。

02.西班牙加泰隆尼雅音樂廳

被聯(lián)合國世界教科文組織選為世界文化遺址,加泰隆尼雅音樂廳興建于1905~1908年,由高第同時期的另一位現(xiàn)代主義建筑大師多明尼各設(shè)計。原本只是一座為當?shù)刂暮铣獔FOrfeo Català使用的表演場所,現(xiàn)在成為巴塞羅那市立管弦樂團長期表演的音樂廳。作為唯一能和高第建筑相抗衡的建筑物,每年吸引了約50萬的訪客來參觀、欣賞音樂表演。

加泰隆尼雅音樂廳光是外觀,就讓人眼花撩亂,裸露的紅磚建筑外觀裝飾了色彩繽紛的馬賽克、釉面瓷磚和彩繪玻璃,讓以紅磚為基調(diào)的建筑添加了透明開放的感覺。正面二樓陽臺上的每根柱子,以彩色釉面陶瓷拼出花草的圖案,大大柔化了建筑物本身生硬的線條。柱子上方還有帕萊斯特理納、貝多芬、巴赫的半身像,側(cè)面的柱子上則是瓦格納的半身像。

音樂廳內(nèi)部更是華麗不已,特別是表演廳上方鑲嵌著的大型彩繪玻璃圓頂,金黃色的中心代表太陽,而藍色的外圈則是象征藍天。細致華麗的彩繪玻璃,上面的人物是女子合唱團的成員。這個巨大的玻璃天窗并不是真正的吊燈,沒有燈泡,不需電力,建筑師利用往內(nèi)弧的玻璃拱頂,來收集屋外的光線,每當光線透射入內(nèi),猶如一顆大型珠寶般光彩奪目。

David Mackay曾評論該音樂廳:“這個演奏廳,沒有夸大,無疑是世界上最美麗的演奏廳之一。它是建筑學中的珍寶,設(shè)計簡單又帶些復(fù)雜,有些神秘,完全無法準確地形容它。”

03.英國皇家阿爾伯特音樂廳

位于英國倫敦西敏區(qū)騎士橋的皇家阿爾伯特音樂廳是當?shù)刂乃囆g(shù)地標,也是英國最有名的音樂廳之一,該音樂廳最眾所周知的活動是自1941年以來一年一度的夏季逍遙音樂會。

自維多利亞女王在1871年為音樂廳開幕后,世界頂尖的藝術(shù)家都會在該音樂廳表演。它每年舉辦超過350場演出,這些演出風格雖然包括古典、流行、搖滾、歌劇、網(wǎng)球、慈善演出及豪華宴會等,但正如“皇家”的名字和定位一樣,來演出的歌唱家或團隊都是各自領(lǐng)域最為出挑的。

1871年完工的阿爾伯特音樂廳外觀仿自羅馬圓形劇場,古老的紅磚為演奏廳增添幾許古意。阿爾伯特演奏廳原本計劃建造為藝術(shù)科學廳,但落成后,維多利亞女王為紀念去世的王夫阿爾伯特親王,將其更名為阿爾伯特演奏廳。維多利亞女王與阿爾伯特這對皇室夫婦鶼鰈情深,21年夫妻生活中養(yǎng)育了9個孩子,阿爾伯特41歲病故后,維多利亞悲痛無比。除了阿爾伯特演奏廳外,位于海德公園南端,與阿爾伯特演奏廳相對的阿爾伯特紀念塔也于1876年完成。

2007年,英國皇家阿爾伯特音樂廳耗資1000萬英鎊安裝了新的室內(nèi)擴聲系統(tǒng)。設(shè)計師薩里負責設(shè)計并安裝系統(tǒng),他結(jié)合室內(nèi)聲場的混響特點,采用了Meyer Sound M1D超緊湊型音箱和M2D緊湊曲線線列陣揚聲器。此次升級,英國皇家阿爾伯特音樂廳要求新系統(tǒng)必須適合室內(nèi)固定安裝和戶外的流動演出,具有很好的穩(wěn)定性,并能為各種類型的演出提供高品質(zhì)的擴聲。此次安裝的Meyer Sound M系列揚聲器系統(tǒng)為大廳提供了更多的選擇。

04.澳大利亞悉尼歌劇院

悉尼歌劇院位于澳大利亞悉尼,是20世紀最具特色的建筑之一,也是世界著名的表演藝術(shù)中心,已成為悉尼市的標志性建筑。該劇院設(shè)計者為丹麥設(shè)計師約恩·烏松,建設(shè)工作從1959開始,1973年大劇院正式落成。在2007年6月28日這棟建筑被聯(lián)合國教科文組織評為世界文化遺產(chǎn)。

悉尼歌劇院位于澳大利亞新南威爾士首府悉尼港的便利朗角,其特有的帆造型,加上悉尼港灣大橋,與周圍景物相映成趣。悉尼歌劇院坐落在悉尼港灣,三面臨水,環(huán)境開闊,以特色的建筑設(shè)計聞名于世,它的外形像三個三角形翹首于河邊,屋頂是白色,形狀猶如貝殼,因而有“翹首遐觀的恬靜修女”之美稱。據(jù)設(shè)計者晚年時說,他當年的創(chuàng)意其實是來源于橙子,正是那些剝?nèi)チ艘话肫さ某茸訂l(fā)了他。而這一創(chuàng)意來源也由此刻成小型的模型放在悉尼歌劇院前,供游人們觀賞這一平凡事物引起的偉大構(gòu)想。

歌劇院分為三個部分:歌劇廳、音樂廳和貝尼朗餐廳。歌劇廳、音樂廳及休息廳并排而立,建在巨型花崗巖石基座上,各由4塊巍峨的大殼頂組成。這些“貝殼”依次排列,前三個一個蓋著一個,面向海灣依抱,最后一個則背向海灣侍立,看上去很像是兩組打開蓋倒放著的蚌。高低不一的尖頂殼,外表用白格子釉磁鋪蓋,在陽光照映下,遠遠望去,既像豎立著的貝殼,又像兩艘巨型白色帆船,飄揚在蔚藍色的海面上,故有“船帆屋頂劇院”之稱。那貝殼形尖屋頂,是由2194塊(每塊重15.3噸)彎曲形混凝土預(yù)制件,用鋼纜拉緊拼成的,外表覆蓋著105萬塊白色或奶油色的瓷磚。歌劇廳與音樂廳相比較為小一些,擁有1547個座位,主要用于歌劇、芭蕾舞和舞蹈表演。內(nèi)部陳設(shè)新穎、華麗、考究,為了避免在演出時墻壁反光,墻壁一律用暗光的夾板鑲成,地板和天花板用本地出產(chǎn)的黃楊木和樺木制成,彈簧椅蒙上紅色光滑的皮套。采用這樣的裝置,演出時可以有圓潤的音響效果。舞臺面積440平方米,有轉(zhuǎn)臺和升降臺。舞臺配有兩幅法國織造的毛料華麗幕布。一幅圖案用紅、黃、粉紅3色構(gòu)成,猶如道道霞光普照大地,叫“日幕”;另一幅用深藍色、綠色、棕色組成,好像一彎新月隱掛云端,稱“月幕”。舞臺燈光有200回路,由計算機控制。還裝有閉路電視,使舞臺監(jiān)督對臺上、臺下情況一目了然。

每年在悉尼歌劇院舉行的表演大約3000場,約二百萬觀眾前往共襄盛舉,是全世界最大的表演藝術(shù)中心之一。歌劇院白色屋頂是由一百多萬片瑞典陶瓦鋪成,并經(jīng)過特殊處理,不怕海風的侵襲。音樂廳是悉尼歌劇院最大的廳堂,可容納2679名觀眾,通常用于舉辦交響樂、室內(nèi)樂、歌劇、舞蹈、合唱、流行樂、爵士樂等多種表演。此音樂廳最特別之處,就是位于音樂廳正前方,由澳洲藝術(shù)家Ronald Sharp所設(shè)計建造的大管風琴,號稱是全世界最大的機械木連桿風琴,由10,500個風管組成。

悉尼歌劇院不僅是悉尼藝術(shù)文化的殿堂,更是悉尼的靈魂,清晨、黃昏或星空,不論徒步緩行或出海遨游,悉尼歌劇院隨時為游客展現(xiàn)多樣的迷人風采。

05.法國加尼葉歌劇院

加尼葉歌劇院,又名巴黎歌劇院,擁有世界上最大的歌劇舞臺,可同時容納450個演員上臺演出,2200個觀眾席,使得整個建筑宏偉壯觀,富麗堂皇。設(shè)計師查爾斯·加尼葉因這個建筑一舉成名。歌劇院既有羅馬建筑的元素,又包含了巴洛克風格的混搭,曾使當時的人覺得不倫不類,甚至給市政府寫信要求拆除這座建筑,然而今天加尼葉歌劇院恰恰因為這些另類特點成為了建筑史上的經(jīng)典。另外使加尼葉歌劇院更深入人心的則是作為《歌劇魅影》中的故事場景,巴黎歌劇院復(fù)雜結(jié)構(gòu)和悠長的歷史,本身就充滿了令人遐想的空間。

1861年夏天,歌劇院開始著手興建,不過問題接種而來。首先是地基下面有條溪流使地基無法穩(wěn)固,其次是1870年的普法戰(zhàn)爭和第四次革命使尚未完成的歌劇院停工。因此原定于1862年奠基的巴黎歌劇院在重重困難下于1875年才正式啟用,建造費超過4700萬法郎。1875年1月5日,第一套歌劇《猶太少女》在歌劇院上演,加尼葉歌劇院正式揭幕。

加尼葉歌劇院是以其設(shè)計師加尼葉的名字命名的,是歷代法國皇帝觀看歌劇及芭蕾舞的場所。加尼葉歌劇院采用大理石及青銅作為建筑材料,風格古典,氣派十足。加尼葉歌劇院燈光閃耀,各個細節(jié)都非常注意,無愧于國家大劇院的稱號。隨著巴士底歌劇院的建立,加葉尼歌劇院如今主要演出芭蕾舞劇。

加尼葉歌劇院面積11,000平方米,有七層樓之高,中央的枝形吊燈重量超過6噸,歌劇院有門2531扇,鑰匙7593把,地下暗河六英里。建筑風格華麗,裝飾著精美的色彩繽紛的大理石橫梁、廊柱和大量的雕像,其中很多是希臘神話中神的肖像。劇院前廳的廊柱間,陳列著很多著名作曲家的半身銅像,如莫扎特和貝多芬。內(nèi)部有交錯的走廊、樓梯井、休息室和平臺供人們在演出間隙進行社交活動。

06.伯明翰市政廳和交響樂大廳

伯明翰市政廳是英國維多利亞時代的代表性建筑,外觀為羅馬式建筑。伯明翰市政廳坐落于伯明翰的維多利亞廣場,是為舉辦伯明翰連續(xù)三年的音樂節(jié)而建立的,當時由于伯明翰座堂太小,不能滿足舉辦音樂節(jié)和公共會議的需求,于是市政廳應(yīng)運而生。

伯明翰市政廳是世界上最古老的音樂廳之一,于1832年開始建造,1834年投入使用,在2002年至2008年對其進行重新裝修,裝飾成為一個音樂廳,用于舉辦各種音樂的表演,如流行音樂、古典音樂、搖滾等。市政廳為古典主義建筑風格,因內(nèi)部的管風琴而知名,這個管風琴安裝于1834年,成為音樂表演不可或缺的一部分。除了用于舉辦音樂表演外,伯明翰市政廳目前也用作英國阿斯頓大學舉辦畢業(yè)典禮的場所,一般于每年7月和3月舉辦,每次5天。

伯明翰以前在人們心目中只是一座骯臟的“煤都”,是純工業(yè)城市,但從1960年起,重金屬音樂開始在伯明翰發(fā)起,伯明翰很快成為現(xiàn)代音樂的世界首都,新興樂隊層出不窮。1970年,隨著拉丁美洲移民的增加,牙買加的雷鬼樂傳到伯明翰,伯明翰又成為英語雷鬼樂的基地。1980年,新浪漫主義音樂又在伯明翰興起。伯明翰總是領(lǐng)導(dǎo)著世界新興音樂的潮流。

伯明翰每年還舉辦國際爵士樂節(jié),是英國最大的爵士樂節(jié)。伯明翰交響樂團和伯明翰皇家芭蕾舞團都在世界上享有盛名,從1784年到1912年,伯明翰每三年舉辦一次英國最大的音樂節(jié)。

07.美國華特·迪士尼音樂廳

華特·迪士尼音樂廳是洛杉磯音樂中心的第四座建物,此音樂廳的提案來自于華特·迪士尼的遺孀莉莉安,她宣布捐出5千萬美金建造一座以華特·迪士尼為名的音樂廳,并要具有最佳的音響效果。音樂廳最終由普利茲克建筑獎得主法蘭克·蓋瑞設(shè)計,主廳可容納2265席,還有266個座位的羅伊迪士尼劇院以及百余座位的小劇場。音樂廳造型具有解構(gòu)主義建筑的重要特征,以及強烈的蓋瑞金屬片狀屋頂風格。落成后,如同畢爾包古根漢博物館般,引起不少是否破壞市容的紛議,且建筑學界亦質(zhì)疑其內(nèi)部空間是否提供音樂廳良好的聲學效果與設(shè)計。但在幾場音樂演出之后,與洛杉磯音樂中心另一棟重要音樂廳——桃樂絲錢德勒大廳相比,該音樂廳良好的音響效果是廣受贊譽的。

此音樂廳的設(shè)計是連管風琴一起的,2003年落成之后,依據(jù)此廳訂做的管風琴在2004年完成,并于2004年7月的全美管風琴師大會上試奏。第一次演出是2004年9月30日,搭配知名聲樂家法蘭德瑞克·史旺的獨唱演出。至于公演則是兩天后與洛杉磯愛樂同臺演出,并以著名的管風琴家陶德·威爾森為演出者。

由蓋瑞所畫的管風琴圖,有6125支音管組成,由于音管不如一般管風琴整齊排列,而是如同草叢般自由歪斜,受到不少爭議,一些人認為與薯條包裝太過相似,有太多的管子集中在中央,并造成了許多不平衡的視覺效果,此管風琴的建造商為德國Caspar Glatter-Gotz,根據(jù)建造手冊來看,這座特別的管風琴,內(nèi)建有電子式與機械式的控制臺,演奏者透過踏板與鍵盤可以控制風管伸縮,讓不同管子的音色有所變化,蓋瑞綜合使用“浪漫式”的管風琴系統(tǒng),與德國北部巴洛克的管風琴系統(tǒng)相比,在音栓上的變化更多,但操縱起來也相對復(fù)雜,彈奏臺上甚至有一個閉路式電視屏幕。更特別的是,彈奏臺不像一般音樂廳的管風琴那樣無法移動,迪士尼音樂廳的管風琴,猶如一臺大型的平臺演奏鋼琴,可在舞臺上移動。且演奏臺也較低。

08.挪威奧斯陸國家音樂廳

坐落在海邊的奧斯陸國家音樂廳,有“挪威悉尼歌劇院”之稱,音樂廳在設(shè)計上考慮到其所在的海灣位置,傾斜的邊緣看上去像冰山一樣,乘坐游艇接近奧斯陸峽灣,遠遠望見一個純白色的斜坡從海邊一直延伸到海面。斜面如山坡般挺起了音樂廳的主體,打破了立面方格的單調(diào)。從劇院外面看,最顯著的特征是白色的斜坡狀石制屋頂從奧斯陸峽灣中拔地而起,游客可以在屋頂上面漫步,飽覽奧斯陸的市容美景。

時代周刊的Richard Morrison曾經(jīng)這樣描述:“我戀愛了。她是挪威人,華麗至極,有趣至極,還有著令人驚訝的內(nèi)涵。她就是奧斯陸歌劇院,從峽灣中拔起,美麗驚人的大理石和花崗巖屋頂讓她看起來就像一座出水的冰川。”

2008年10月,音樂廳在世界建筑節(jié)開幕式上贏得文化類大獎。委會成員Sir Peter Cook、Christoph Ingenhoven和John Walsh認為音樂廳的建成體現(xiàn)了設(shè)計者對建筑學的高度精通,是一件將造型連貫和輪廓清晰二者完美結(jié)合的高難度工程。

奧斯陸國家音樂廳經(jīng)常舉辦世界級的歌劇表演、芭蕾舞、交響樂團的演出,每年都有世界各地的音樂大師和藝術(shù)家紛紛來此演出,音樂性節(jié)目經(jīng)常滿檔。

和開放式主大廳不同,主觀眾席用波羅的海橡木為裝飾材料,主觀眾席的座位布局是經(jīng)典的馬蹄鐵形狀,采用了世界最先進的技術(shù),能夠為觀眾提供最佳的視覺和音效享受。后面的1350個座位都擁有自己獨立的屏幕,能夠在演出同時提供8種語言的字幕提示。來自挪威西北海岸線的造船工人負責包廂的浮雕雕刻工作,天花板上懸掛著挪威最大的圓形樹狀裝飾燈。

09.匈牙利國家歌劇院

匈牙利國家歌劇院是一個新文藝復(fù)興歌劇院,位于布達佩斯的佩斯中部,安德拉什大街。其建筑師MiklósYbl是19世紀匈牙利建筑界的重要人物,歌劇院從1875年至1884年建造,由布達佩斯市和奧匈帝國皇帝弗朗茨約瑟夫出資。

這是一座裝飾華麗的建筑,被認為是建筑大師的杰作之一。布達佩斯歌劇院雖然在規(guī)模和容量方面不是最大的,但是被認為是世界上少數(shù)幾個在美麗和音響質(zhì)量方面屬于頂級的歌劇院之一,音響效果僅次于米蘭斯卡拉歌劇院和巴黎歌劇院,居歐洲第三位。

建筑前方是匈牙利國歌作曲者、歌劇院第一個音樂總監(jiān)費倫茨·艾凱爾的雕像,他也是在布達佩斯愛樂樂團的創(chuàng)始人。還有一尊雕像是李斯特,匈牙利最有名的作曲家。

20世紀70年代,歌劇院的狀況促使匈牙利國家下令進行大修。工程開始于1980年,至1984年結(jié)束。1984年9月27日,在距首次開放整整100年之后,重新開放。歌劇院除了演出歌劇外,還設(shè)有匈牙利國家芭蕾舞團。

10.臺灣國家兩廳院

建于1987年,兩廳院為亞洲最卓越的表演場地之一。座落在臺北市中心的博愛特區(qū)內(nèi),國家表演藝術(shù)中心國家兩廳院(通稱兩廳院)為中式古典建筑,黃瓦飛檐、紅柱彩梁,氣勢典雅壯觀。分據(jù)南北向之兩座建筑,環(huán)抱著四座廣場,構(gòu)筑出精美而富意趣的生活風景,是臺北市重要地標之一,更是臺灣展現(xiàn)精致文化藝術(shù)的殿堂。

兩廳院的建筑內(nèi)部采用各項先進設(shè)備及精良材質(zhì),具有世界一流的水平。其造型為中國風格,屋頂類似北京故宮之太和殿造型,擁有臺灣罕見之重檐廡殿頂,圍繞建筑四周有大型紅色柱廊羅列,門廳內(nèi)有達4層樓高的水晶吊燈。演出場地內(nèi)部的隔音設(shè)備具國際水平,所有天花板、地板,及墻壁都經(jīng)過精心設(shè)計和測量,以展現(xiàn)最完美的隔音效果。

其中,音樂廳的管風琴是當時亞洲最大的管風琴。也因為本中心的地位與建筑特色,歷年來成為不少外國元首及貴賓參訪之所在,新加坡前總理李光耀、哥斯達黎加前總統(tǒng)柯德隆、美國前總統(tǒng)福特夫人、英國前首相撒切爾夫人、蘇聯(lián)前總統(tǒng)戈巴契夫等都曾是嘉賓。

兩廳院成立之宗旨是以提升國家藝術(shù)水平為首要目標,陸續(xù)引進世界知名藝術(shù)家,如紐約愛樂、維也納愛樂、瑪莎·葛蘭姆舞團、世界三大男高音等等。而國內(nèi)的表演團體,如云門舞集、無垢舞團、優(yōu)表演劇場、漢唐樂府,以及兩廳院的重要附屬團隊——國家交響樂團NSO等,也一步步綻放光芒。這些團隊在這20多年間一一踏上國際舞臺。

音樂廳地下層是有363個座位的演奏廳,提供獨奏會、室內(nèi)樂等小型演出,以及講座、說明會或示范講座等。是兩廳院中最精致的表演場地,也是臺灣當代作曲家最佳的展現(xiàn)場域。地面層設(shè)有國家音樂廳文化藝廊,為長廊式覽場地,辦理文化藝術(shù)相關(guān)展覽活動。

兩廳院可以說是臺灣文化最閃亮的櫥窗,對內(nèi)凝聚創(chuàng)作力,對外則代表臺灣表演藝術(shù)的品牌。精采的表演,獲得國內(nèi)外人士的高度肯定,也鋪下了國內(nèi)團體邁向國際之路,成為國家對外交流與觀摩的平臺,讓更多的人認識臺灣文化之美。

11.美國雞蛋大廈

美國雞蛋大廈位于紐約州奧爾巴尼帝國廣場,以橢圓形建筑設(shè)計為靈感,俯瞰形似雞蛋,非常獨特的造型,是紐約新標志性建筑。內(nèi)有兩間大型表演廳,其中一個可容納450人,另一可容892人。“雞蛋”造型或許并不獨特,但它最厲害的地方為深植入地下六層的堅固混凝土梁撐,以承受得起建筑表面上方的雞蛋形設(shè)計,讓人完全看不到一根直立線條。

12.阿塞拜疆阿利耶夫文化中心

阿塞拜疆位于俄羅斯以南,伊朗以北,土耳其以東,是一個人口約九百多萬的中亞國家。阿利耶夫文化中心在這個充滿伊斯蘭文化的城市里成為了一個特立獨行的存在,是一種復(fù)合式文化地標。整個設(shè)計包括一個博物館、一個圖書館和一個可容納1000人的會議中心。這一綜合性項目圍繞中央廣場將這一區(qū)域的住宅區(qū)、辦公商業(yè)區(qū)和酒店等設(shè)施統(tǒng)一起來。相關(guān)政府表示:我們并不期望通過模仿或是復(fù)原歷史而將城市與過去進行有機聯(lián)系,而是要通過一個極具現(xiàn)代感的建筑設(shè)計重新解讀歷史在當下這個城市的意義。

這座流線型的建筑不斷從地面向上延伸,曲線形的外觀表皮將建筑各空間的功能區(qū)有效分割并很好地保留了其各自的私密性。另外,這一流線型和實際由地形自然延伸堆疊而出,并盤卷出各個獨立功能區(qū)域。所有功能區(qū)域以及出入口均在單一、連續(xù)的建筑物表面,由不同的褶皺堆疊呈現(xiàn)。這種流線的堆疊有機地連接了各個獨立功能區(qū),并與此同時,不同的褶皺形狀也賦予每個功能區(qū)以高度的視覺識別性和空間區(qū)隔性。博物館的內(nèi)部設(shè)計同時也與外部景觀環(huán)境相呼應(yīng),為參觀者提供相對開闊的參觀視野。玻璃幕墻表皮給室內(nèi)空間帶來了充足的自然光。朝向北面的圖書館區(qū)域可以有效的控制自然光照射。一系列坡道設(shè)計連接了室內(nèi)各個區(qū)域空間,并形成了一個連續(xù)的交通回路;空中通道連接了圖書館和會議中心。除此之外,設(shè)計師還在新廣場上設(shè)計了一個公共論壇區(qū)域,作為整個文化中心的延伸。

設(shè)計師扎哈·哈迪德稱“建筑中的Lady Gaga”。雖然風格現(xiàn)代前衛(wèi),但他的靈感也是源自歷史文化。阿利耶夫文化中心精心計算的起伏外形,遠看就像是個渾圓的阿拉伯文字,仿似流動般的皺褶弧形,猶如傾瀉在地上一樣,不著痕跡地連接了土地和建筑物;而循環(huán)往返的弧形線條象徵不同界別的藝術(shù)環(huán)環(huán)緊扣。

13.意大利鳳凰劇院

威尼斯鳳凰劇院,又名“不死鳥大劇院”,始自威尼斯共和國末代時期興建。當時,在威尼斯18世紀的戲劇創(chuàng)作很有名,市區(qū)內(nèi)也有不少劇場,它們都由富有的貴族所建造。不死鳥大劇院內(nèi)設(shè)計原是巴洛克風格建筑,經(jīng)第一次大火焚毀,在19世紀30年代由梅杜納兄弟重建,大廳仿早期模樣,其他地方則有濃厚的新古典主義風格。

威尼斯鳳凰歌劇院落成于1792年,是歐洲最著名的劇院之一。一座歐洲的劇院,擁有中國神話中神鳥的名字。更具傳奇色彩的是,劇院歷史上曾三度失火,又三度重建,上演“鳳凰涅槃”的神話!

也許是巧合,也許是天意,威尼斯鳳凰歌劇院自建成以來,就如同鳳凰神鳥一樣,與火“結(jié)緣”。威尼斯鳳凰歌劇院于1790年開始興建,在建造工程尚未完成之時就遭遇火災(zāi)。之后,劇院經(jīng)重建于1792年落成開幕,直至1836年,歌劇院第二次失火,被徹底燒毀。不過,人們馬上就著手在原址上按原樣對其進行了重建。一年后,它又如同浴火鳳凰一般在原地拔地而起。

鳳凰歌劇院曾于2003年“救火”參加第六屆北京國際音樂節(jié),演出該劇院曾首演的威爾弟歌劇選段音樂會。那場音樂會首次實現(xiàn)了北京國際音樂節(jié)的跨國多媒體合作,成為當年的焦點!