竹笛演奏技法的源與流

編者按:隨著我國現代音樂創作近幾十年來的蓬勃興起,越來越多的專業作曲家將創作視角投向了民族樂器,此間由郭文景、譚盾、唐建平、楊青等一批當代杰出作曲家創作的竹笛作品應運而生。由于這些現代作品的產生,對竹笛演奏者提出了新的要求,作為演奏者,究竟該如何把握作品的意境?如何來傳達現代作品的審美體驗?這除了需要演奏者對作品有一定的了解、能夠深度進行二度創作之外,更重要的是如何將那些源于傳統的竹笛演奏技法運用于現代作品的演奏中去。為此,本文從對《愁空山[1]》《蒼[2]》《飛歌[3]》《<天問>之問[4]》等四部現代作品中所出現的傳統竹笛技法進行分析,以此去探討竹笛演奏技法的源與流。

傳統竹笛演奏技法主要分為北方和南方兩大派別,其中北方技法有“吐、滑、剁、花、抹”,南方技法有“顫、疊、贈、打、振”等。在上個世紀50-70年代之間,由于曲目的創新、竹笛形制的改良,致使演奏技法有了更多的變化和拓展,如:多指顫音、指滑音、彈跳音、疊滑音、點舌音、復滑音,以及用按半孔來演奏變化音、循環雙吐、氣指滑音與指孔泛音技巧、模仿板胡揉弦音波技巧、筒音的滑音技巧[5]、音域擴展指法技法[6]等。

當前,現代竹笛作品不斷涌現,隨著作品創作技法與表現手法的變化,竹笛演奏技法也不同程度地受到了影響。那么,現代作品中的演奏技法與傳統竹笛的演奏技法之間存在怎樣的關系?它們又是如何運用于現代作品并表現作品的呢?

帶著這些問題,本文將從幾部現代竹笛作品《愁空山》《蒼》《飛歌》《<天問>之問》中去尋找答案。通過對這幾部作品中涉及到的一些演奏技法,如半音技法、循環換氣、雙吐、顫音、剁音、瀝音以及滑音等的分析,來談談竹笛演奏技法的源與流。

一、四部作品中竹笛技法的使用

1.《蒼》

《蒼》是一部運用傳統民間素材與現代作曲技法相結合的作品,由于這部作品得益于湖南民謠,作曲家將升高徵音以及升高商半音這樣具有濃郁地方色彩的音調動機置入樂曲中達6次之多。基于湖南民謠、戲曲這樣的特點,旋律以首調升徵、羽、宮、升商、角為主。

例1

這是一種變形的民族調式構成方式。整首作品主要以這一音階為音高材料結構而成,其中的商音及徵音都被升高了小二度。在湖南民間音樂中,存在著一種將徵音升高小二度的羽調式,而作曲家在這里將商音也升高小二度,可理解為在屬方向對這一特點的強化。這個“強化”的結果使調式更具“悲愴”、“激越”的情感色彩[7]。

為了表現整個作品的意涵,作品在笛子的演奏技術上、區域上、音域上都有很大的拓展,竹笛獨奏部分運用較多的是半音、波音,還出現了一些顫音、滑音、花舌、泛音,以及喉音的技法,是一部非常具有挑戰性的作品。

比如引子部分,作曲家采用和聲疊置,引出笛子的散板旋律。盡管譜面上寫作4/4拍,但在實際演奏過程中,考慮到此部分作為引子,以及有奠定整個作品風格基調的作用,加之以笛子獨奏為主,因此,常常處理成散板。整個散板的運用在這個富有地方色彩的音調里,運用半音的裝飾、舒展自由的節奏、句尾的滑音等方式在此處運用得恰如其分,使得笛子的音色張力得以充分表現。

再如主題II開始后(19小節)的僅5個小節中就出現了小三度的連斷、六連音,以及小三度音程之間的震音,緊接著從第27小節向后出現斷奏,以及要求用花舌技巧的演奏。這一段要求演奏可以做到形斷神不斷,音樂既要有跳躍性又要用氣息拉住。隨后笛子的旋律變得更加線條化,要求氣息逐漸飽滿,不斷與樂隊之間形成音響鮮明的對話。

樂曲的第二部分(約從52小節開始),笛子吹奏出表現內心跌宕起伏的線條,產生許多尖銳的高音,并與樂隊形成呼應。由于整段幾乎在快板中,因此無論是怎樣的技法,首先都要依托在手指的快速跑動及腹部氣息的支撐之下,尤其是在旋律中出現要求用花舌吹奏重音時(如61、62、63、67、68小節等),此處花舌的運用在力度上有所增加來強調音頭以表現情緒的激昂。

樂曲于113小節始進入竹笛的獨奏華彩樂段,直至145小節在pp的力度上結束,此間使用了很多大的音程跳進。半音出現頻繁,三個八度的超高音、笛喉雙音、花舌、極限音、氣孔打指、泛音、顫音、滑奏等都在短短幾小節內集中出現。作曲家可謂將笛子的技術運用到了極致。

再來看半音的使用,全曲所使用的半音雖然數量較多,但主要的半音是#F、#C、bD、bA、bG五個。主題I出現的地方(約從第4小節開始)出現了#F、G、bB、#C、D的五聲調式,采用湖南音調,以小二、小三度為基礎,十六分三連音為主要節奏型的樂句。這種湖南音調的使用使得小二度和小三度的進行成為展開全曲的基礎,加上十二音體系作曲技法的使用,都使得半音在全曲中得到大量運用。

在半音的吹奏中,對演奏者氣息的把握以及按孔有較高的要求。由于大多數傳統六孔竹笛的音域都為兩個八度加上純四度,因此幾乎所有需要通過手指按半孔方式來吹出的半音都不容易按準、不容易吹實,很容易出現吹不響、漏氣聲或雜音。就此而言,由于《蒼》這部作品要表現出那種迷茫、痛苦和對生命的禮贊,半音的吹奏不能只是吹準而已,還需在不同的情緒中做力度的變化。

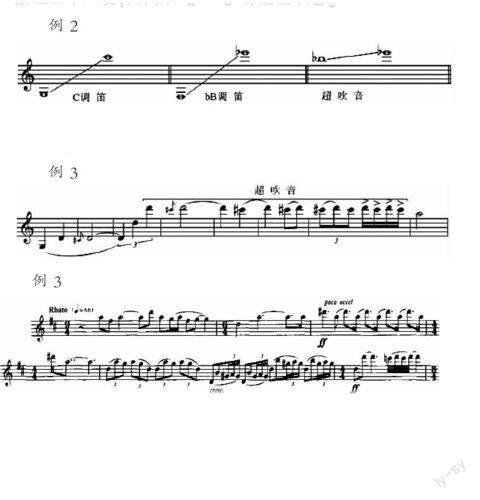

在《蒼》中表現得較為突出的還有音域的極限拓展,笛子的常用音域一般在不到兩個半八度,以C調笛子為例,從筒音g到c3,基本已到極限。而這部作品用bB調笛演奏,對笛子的音域做了最大限度的拓展,從最低音f到最高音be3接近三個八度,其間從bb2—be3都是超吹音。

例2

超吹音的指法并不常用,在氣息和嘴的控制上也都要吹得精準,單音的吹奏難度尚且如此,運用于旋律中難度可想而知。

除此之外,《蒼》對笛子的音區調動也近乎極限。例3中可見在短短5拍多的時間里,從低音區的g到極高音區的超吹音d3,音區跨度之大、時間運用之短都可謂是極限調動的典范。

例3

音區的極限調動在現代音樂作品中并不足為奇,而對于管樂演奏則相對較為謹慎。作品中音區的極限調動對笛子這一傳統的民族樂器而言難度極大,氣息的調整、音準的把握、聲音的統一、音樂的流暢都需十分講究,在練習及演奏中需給予格外注意。但如能順暢完整的演奏,反而會將音樂變得靈動自如,無論對演奏還是對作品本身都不失為亮點所在[8]。

2.《飛歌》

《飛歌》的基本結構是有引子和尾聲的、綜合動力再現的復合三部結構,含有核心音調的變奏。

引子共16小節,是全曲音高材料的濃縮,首先是獨奏笛子長達11小節的領奏,頭兩小節那甜美的“飛歌”主題,使人仿佛置身于“苗嶺的早晨”那般寧靜和安詳中,突然,出現了一個極有張力的增四度音程打破了這種氣氛(第3小節),在幾小節華彩式的音型之后,上行八度大跳音程異軍突起,隨后那個號角式音型更是給人留下深刻印象[9]:

例3

在這樣的一個引子中,就譜面來看,所要求竹笛使用的技法主要是滑奏、滑音、顫音。比如在第2小節中,由D滑奏到A,之間共有兩拍的時值,在吹奏時為了表現苗嶺早晨的那種清新和略帶慵懶,又要預示其后的朝氣逢勃的感覺,在速度和力度上都做了逐漸加強的處理。第5、6小節處,出現了前倚音的小裝飾音。此處,作為過渡性的句子,無論是在情緒上還是在速度上都需要有個銜接。

第一部分(標號C-L)中,在樂隊以G大調奏出輕快的《阿細跳月》的主題旋律后,獨奏的笛子緊接著在A大調上進行變奏。在這個部分,為了表現原有民歌中的舞蹈性,首先在節拍上做了變化,由5/8拍變成了3/4拍,后又變成了4/4拍。其次則在節奏上做了變化,大量地使用了切分與三連音,節奏也較為緊湊。從48小節開始突然筆鋒一轉,由竹笛吹奏出了一個抒情性的片段。“那上行八度大跳仿佛是深情的呼喚,濃重飽滿的音流和低音管樂器的襯托賦予它一絲神圣、莊嚴的氣質。”這段比較突出的是竹笛要吹出較多八度的大跳,以及快速地切分節奏,音準是關鍵。

從117小節開始,音樂開始轉入一段深沉、緩慢且非常抒情的慢板段落,在中間部分插入了一段舞蹈場面,這個部分通常被認為是全曲的中部(即標號M-Q),大致可以被分為“鄉土風情”、“群舞場面”以及“贊歌主題”三個部分。在這個部分,竹笛主要以深沉抒情的形象出現,緩慢的一段開始句之后,從127小節開始接入一段連續的切分音單音,并輔以小裝飾音,從130小節開始裝飾音稍有增加,旋律音也逐漸增加,在原有切分節奏的基礎上加入了三連音。然后“旋律一路高歌,在引子和呈示部都出現過的號角音型在這里得到了充分地展示”。旋律的發展趨勢從深沉抒情漸而熱烈歡愉,并達到一個高潮。此處,竹笛技法主要配合旋律的發展,在緩慢深沉處需要氣息的下沉,在熱烈歡愉處則需要手指靈活輕松地吹出快速的音的跑動。

162-176小節是一個熱烈的舞蹈性樂段,這種舞蹈性的特征在整個作品中一直被貫穿,其間節拍、節奏和速度變化多端,從4/4、6/8到2/4,有自由的延長音、不同的連音符、切分、附點,還出現了較多的半音。可以說,這些都是為了表現舞蹈性特征服務的。作為主奏樂器的竹笛,首先要做的就是把握這種舞蹈性,而難點也正在于此。

228-235小節是竹笛的華彩樂段。從第236小節開始,作品以變奏的方式再現了《阿細跳月》的主題,此處笛子演奏被加入了更多的裝飾音,為了表現俏皮活潑的音樂形象,演奏時需要用類似打音的方式將其奏出,手指要快速而有力,富有彈性,并配合腹部的呼吸,使得旋律線在一定程度上較為流暢。這些大段華麗的獨奏部分由于沒有太為拘束、嚴格的技法標記,因而給了演奏者很大的發揮空間,而同時也是對演奏者是否準確把握樂曲風格、是否具有嫻熟的技巧等等的考驗。

3.《愁空山》

《愁空山》以震撼人心的悲劇力量和濃郁的音響色彩改變了中國笛子的傳統形象,其高度變化音的音調、高速無窮動式的雙吐、循環換氣等技法對笛子演奏者提出了新的挑戰[10]。

作品一開始就是竹笛演奏的一個“不可能”的長音(共45拍)。自循環換氣技法創用以來,如此用于吹奏長達45拍的長音尚屬罕見,可被視為現代竹笛作品中的一個創舉。循環換氣技法之所以被用于竹笛演奏,主要是為了解決因為氣息問題而導致樂句中斷、無法完整表達樂句意境的問題。表面上看,這里的循環換氣依然是為了幫助解決這一問題,但是結合樂曲本身來看,這個長達45拍的長句子(其中小字2組C長達38拍半)完全為表達“綿延不斷的群山”,因此它的存在具有了必然性。

第二樂章中,A主題從15小節至43小節,由獨奏竹笛一氣呵成,雙吐循環換氣法演奏的快速音流“描繪出層嶺疊翠的山野在陽光下的斑斕色彩一派勃勃生機”,這一技法對于表達隱藏于其中的旋律線有著非常重要的作用,隱藏其中的音符構成的旋律線條就是在表達陽光下的勃勃生機。

顫音在全曲中出現頻率較高,每一處顫音的處理也不盡相同。如第一樂章中竹笛進入第一個華彩樂段連接部分,作曲家在這里就使用了傳統的“滑音”與“顫音”技巧。此時,第一樂章即將進入尾聲,作者渲染的悲涼靜穆的氣氛即將結束,下滑音的使用,像一聲恰如其分的嘆息,緊接下來的顫音更是意猶未盡,作者此處微轉筆鋒所用的連接樂句完美的傳遞了第二樂章的絢麗宣泄。

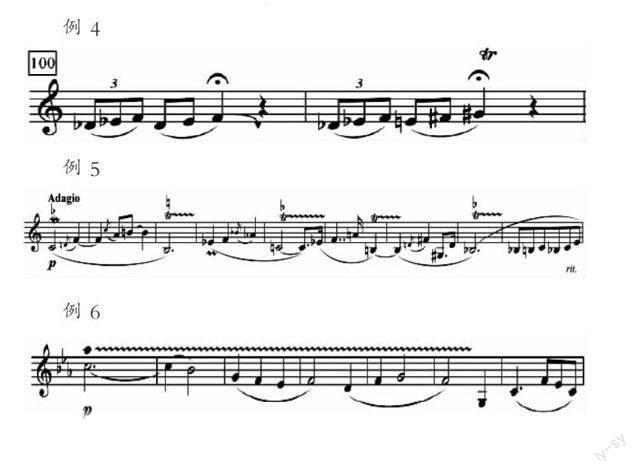

例4

再來看第一樂章的呈示部(15-23小節),傳統顫音因為演奏技法及作品的要求,通常會演奏得較為明麗清澈,體現了一些慵懶的意味。

例5

再如該曲的第三樂章主題的再現部分(165-171小節),作者采用的一種特殊的顫音標記,這個顫音的使用是頗有創意的,與以往的顫音不同,作曲家沒有采用固定的音程來顫音,而是將高音固定,旋律聲部與高音形成不同的音程,使得整體音響有二聲部的效果。

例6

此作在滑音的使用上也是相當有建樹。第一樂章出現的第一個音即為排簫的下滑音,并以此為動機向后發展,引出竹笛的二度滑音,竹笛以滑音奏出了一個連續上行的大二度,這是第一樂章的動機之一。切分節奏使三個音的力度大致相同,滑音的使用,使音樂更加連貫、柔美,音與音之間連接緊密,不會有聽覺上的突兀感且略帶“粘質”。這種懶洋洋的上行旋律,呈示出寂靜畫卷,又有娓娓道來的輕松意味。如果是顆粒感很強的音構成的旋律,那么這種沉靜的氣氛難免被打破,就缺少了中國山水的獨特韻味。

例7

再看第一樂章呈示部分,最后一小節(29小節)的滑音效果在《愁空山》中是最常見的——嘆息式滑音。在《愁空山》中作曲家很少用滑音來表現幽默詼諧的性格,很多滑音的使用都是如下例的悠然嘆息,有時,作曲家還會用下行的級進旋律來代替這種嘆息的滑音效果。

例8

在半音的使用上,《愁空山》通篇三個樂章均使用了全部12個半音,其數量幾乎與易奏音級差別無幾,其中第一、二樂章使用數量較于第三樂章更多。(見表1[11])

表1:

《愁空山》通篇三個樂章均使用了全部12個半音,其數量幾乎與易奏音級差別無幾,從該曲分布的半音數量及密集程度來看,使用傳統竹笛演奏無疑具備相當大的挑戰。中國傳統笛子為六孔笛(注:手指按孔),由于其形制所致,常用演奏音一般為8個,以C調笛子為例,常用音級為C、D、E、F、G、A、B、#F,(除此之外都可視為竹笛演奏中的變化音),bE音需用叉口指法或半孔技術,而bB、bA、#C則必須用半孔技術才能完成。為了保留傳統,深度挖掘樂器的最大潛力,并以此推進樂器演奏技術的發展,作曲家堅持選用傳統六孔笛來完成這部作品,這不僅在樂器的性能拓展層面具有重要的意義,而且也為演奏者演奏變音環節提出了進一步挑戰[12]。

除了上述一些主要的技法之外,該作品中還出現一些值得探究的特殊之處。如第三樂章在第165小節開始直到177小節,這里要求用竹笛吹奏兩個聲部的音高。眾所周知,竹笛是單聲部樂器,要吹出兩個聲部是比較難的,如果訓練不夠或現場控制不好的話,要么音出不來要么音不準。因此,這個技法的使用是相對較少的,但在這里為了表現一種心緒上的憂郁以及兩個聲音的對話,卻使用了近10個小節,不得不說這是對傳統技法的一種開拓性使用,也對演奏者提出了極高的要求。

4.《<天問>之問》

由于這部作品主題的緣故,故其創作手法上更多地體現了“散與統”的結合。這種“散”體現為:不同類型笛子的使用,如曲笛、梆笛等;出現各種微分音、泛音、滑音與顫音,并運用相對應的演奏技術加以表現;有不確定的主題材料;力度、音區的極端化對比;速度、節拍、節奏的速變,織體豐富、音色多變等等。而其中的“統一”則表現為:結構的統一、使用了回旋原則、每一段落的功能性明確(呈示、展開、導引、連接)、精神統一自由獨立、注重“逐漸”的過程等等。

在第一問中,以D為主音開始的大二度音程,行進到第二問時以小三度音程發展為主,到了第三問時則是以D、A為主音的華彩裝飾的推進式樂句,音程以純五度為主;直至第七問時,音程則繼續擴大至純八度,繼而走向十二度。

這樣的一種寫作技法,不僅在表現作品意境上有其獨到之處,同時也為笛子的演繹增加了難度、對演奏的技法拓展提出了新的要求。比如,在第一問中,要求竹笛在pp的力度下演奏滑音,為的是表現一種神秘、空靈的疑問式語氣,同時又與樂隊密集的音簇之間形成一種交替式對話,試圖描寫天地形成前的一片混沌。于是乎,竹笛在此處的滑音演奏顯得尤為突出跟重要。

眾所周知,竹笛的泛音吹奏也是一種特殊技巧,能夠表現一種空泛之感,跟作品主題不謀而合。因此,在該作品中泛音技法的使用較于其他三部作品而言是比較多的。除此之外,瀝音在作品中多次出現,除了明確出現文字描述為“瀝音”的小節外,還有很多并沒有文字說明,但卻有著瀝音標記的部分,基本貫穿了全曲。在這里,瀝音有時會與不確定音高的滑音組合起來使用,并且有時會在長音后面畫出虛線的波浪線,用以要求演奏者在演奏該音時根據自己的理解來控制其力度的變化。此類技法與標記的明確表示,可以說無不要求對作品游離飄渺之感的表達。

二、對四部作品中竹笛技法源與流的解讀

通過上文對四部作品中主要竹笛技法的使用情況的分析,我們發現,盡管每部作品中具體使用的技法并不完全相同,但所使用的技法都能夠從傳統中找到源頭,而且就使用頻率來看,大致上是半音使用最多,其次是雙吐循環換氣、滑音、顫音、泛音、瀝音、剁音等。接下來,本文就從幾個主要方面對技法的源與流做一些解讀。

1.半音技法的源與流

上個世紀50年代開始出現了用按半孔的方式吹奏變化音的技法,也使得演奏風格開始逐漸融匯南北技法之長。隨著竹笛技術的進一步發展與融合,作曲家們的介入以及現代作曲技法的運用,竹笛演奏技巧更加豐富多彩,其中比較突出的就是半音技法的使用。

這些半音無論是從數量還是密集程度來看,都遠遠超過了傳統曲目,如果在演奏時還需要配合速度的話,無疑是難上加難。但是,這四部作品如果僅僅在數量上做了嘩眾取寵的增加的話,那么未免顯得過猶不及。實際上,每一部作品在半音的使用上都完全貼合了作品所要表達的意境和內涵。

在《蒼》這部作品中,每次半音的出現都基于湖南音調的基礎進行變化發展,來展現蒼穹的空曠與廣袤之感。例如,在主題I的部分,湖南音調#F、G、bB、#C、D的五聲調式一直貫穿作品始終,因此,在每個部分我們都能看到由#F、bB、#C為主體的半音,并且會在不同的部分根據作曲復調手法的加入而增加其他半音,如bD、bE、bG、bA等等。

《飛歌》中的半音使用則更為樸實,基本是基于苗族民歌《飛歌》以及《阿細跳月》的基礎上,因變奏的需要而出現了很多半音,總體看起來,前半部分在D大調的調性上開始,出現了#D、#G、C、#B、#E、#A、F,從117小節轉為C大調調性后,出現了#C、#D、#G、#F、bB、#E、#B、#A、bE,從標號Q部分開始,音值縮短,變化音出現頻率也加大。這些半音的出現不僅沒有改變主題旋律的基本特征,反而增強了原有素材的舞蹈性特征,使得古老的民間樂曲元素在此獲得了新的現代生命力。

《愁空山》中半音的使用是結合了作為核心音高的材料的連續大二度上行的三音列以及嘆息式的“單音動機”及其“衍生形態”出現的,也就是說,半音的每一次出現都是為了被用來表現作品主題。在第一樂章中,連續大二度的三音列進行所帶出的半音,是為了表現那些仿佛綿延無盡的群山,山巒迭起。又使用單音動機來表現該樂章的凄涼迷蒙意境。

《<天問>之問》中的半音使用雖不像其他三部作品中如此之多,主要集中于bB、bE和#F,但各種演奏技術、不確定的主題材料、各種作曲技法等等造成了全曲風格如詩般迷離撲朔,于半音的使用中也可一窺端倪。

由此可見,半音的使用雖在不同作品中有不同的作用,但總體而言,它們都是為作品內容服務,絕不是為了半音而半音。若與傳統竹笛技術比較的話,本質來說,使用半孔按音來吹奏變化音的技術并沒有變化,只是在使用的過程中,無論是由于風格的變化、密集度和數量的增加,還是演奏篇幅和速度的增難,都較傳統技術有了很大地拓展。比如《愁空山》通篇三個樂章使用了全部的12個半音,又要求用傳統六孔竹笛演奏,從這個層面上來說,作品中半音技法的使用不僅是從技術層面對演奏者有了要求并對演奏技術進行了拓展,這對拓展傳統六孔竹笛的性能也有著非常重要的意義。

2.循環換氣與雙吐循環換氣的源與流

眾所周知,循環雙吐技法是由循環換氣與雙吐結合而成。循環換氣是吸取了嗩吶的吹奏方法,在口腔尚有氣息的前提下,用鼻腔快速吸入空氣加以儲存用以支持長時間演奏而保持樂曲連貫流暢、氣息不斷。雙吐是為了演奏帶有跳躍感的音符,用舌頭將口腔內氣息用類似爆破音的方式吹出。這可謂是兩個完全相反的氣息運用,也正因為此,循環換氣與雙吐的結合顯得如此之難。這種技巧的發明與運用不但擴展了竹笛技巧的種類,也在很大程度上為竹笛演奏現代作品提供了技術保障。

在《愁空山》中,作曲家在第一樂章開始就給聽眾一個驚喜,Lento 速度下長達 45 拍指震長音的使用,這里的循環換氣的使用是為了表現連綿不斷的、山霧彌漫的山巒,這樣一來,此動機用45拍的長音表現是相得益彰的,給聽眾準確地傳遞了一個音樂的形象。僅就技術而言,是對傳統的循環換氣的夸張運用。不僅如此,在這部作品中的循環換氣的處理也是有異于傳統的,由于作品意境的需求,此處使用循環換氣時在氣息上要求必須保證綿延不絕并有一定的穩定性,不能使旋律有中斷感也不能將音吹虛。達到這樣的境界不僅需要平時大量的積累和練習,對于樂曲整體感受的把握也很重要。

在《愁空山》第二樂章的華彩樂段,作曲家將循環換氣與快速雙吐相結合,這種急速音流的跑動、長段的樂句加上不斷變化的半音的出現,不僅使得這個段落在演奏技法上達到了空前的難度,也體現出了演奏技法的拓展。在以往的作品中,幾乎沒有出現過如此篇幅的雙吐循環換氣,因此,就篇幅而言已經有很大地拓展。除此之外,為了在第二樂章中表現山巒的跌宕起伏以及作曲家內心的波動情感,幾乎完全是梆笛的獨奏華彩,對速度的要求也極顯此技法的難度及拓展之處。這里不僅是對演奏者基本功的考驗,更為重要的是,演奏者是否能恰如其分地在技巧之外抓住音樂的核心。

僅從循環換氣和雙吐循環換氣這兩個技法來看,由于作品內容表達的需要,它們被使用了出來,它們完全源于傳統竹笛技法,無論是名稱還是演奏方式都出于傳統,但我們也看到它們又異于傳統,不僅表現在大幅度長時值地使用,并且在實際演奏中,演奏者必須考慮該作品要表達的內涵,在演奏的力度和音色的處理上是不同于傳統樂曲的,因此其超越的意義在于對作品的表現是否貼切。

3.滑音與顫音技術的源與流

這四部作品都不同程度和篇幅地使用到了滑音與顫音的技法。滑音技法的效果在我國民族民間音樂中最為常見,在弦樂器中,滑音所模仿的自然物鳴的效果被普遍應用在作品中,甚至在民間歌曲中,也常常能聽到滑音的特效,在一些詼諧的作品中,滑音常常占據主要的表現手法。

傳統曲目中,兩個音之間的滑音可以使音樂連貫俏皮、柔美婉轉,而音域之間的滑音表現分為多樣,在不同的速度、不同的力度、不同的音區會使滑音產生巨大的性格變化。不過,由于此技法源于傳統民間小調或戲曲,稍有不當則會使現代作品充滿傳統戲曲的味道。因而當使用于現代作品中時,滑音的吹奏在手指動作和口風上都要適當做調整。

比如在《蒼》中吹奏滑音時,在整體上需要考慮作品的氣勢,兩音間的滑音常被處理得更為硬朗直接一些,不如傳統曲目中那般柔美婉轉;在《愁空山》中則要配合中國水墨畫般的筆觸來描繪巴山蜀水的風格,滑音則要被處理得清幽婉轉,而在快板部分則配合音樂性格及形象的變化,更為跳躍激蕩;在《飛歌》中,滑音則處理得更接近傳統;《<天問>之問》中則處理得緩慢而有迷惑之感。

再來看顫音。顫音是南派竹笛的常見手法,用符號“tr”來標示,顫音中尚有指顫音、小臂顫音、飛指、同音換指等幾種細分,具體的演奏效果上還有二度顫音、三度顫音、四度顫音等。傳統曲目《鷓鴣飛》中,就使用很多顫音技巧來表現鷓鴣振翅飛翔的藝術形象。

不過,顫音在傳統曲目中使用都較為短小,使其主要作為小裝飾音出現,來表現一種輕快活潑的趣味。在現代作品中,顫音的出現時值更長,被賦予的效果和意義也不同。以四部作品中使用顫音最多的《愁空山》為例,在第一樂章中,顫音被賦予了喜劇的效果,呈現出了蜀山棧道盤旋在萬仞峻嶺上的圖景。(見例5)

第三樂章,作曲家則使用短時值音符的抖動(即顫音)來表現急切又慌亂的倉惶之感。

例9

第三樂章主題再現部分的顫音使用是有別于傳統的,以使得整體音響有二聲部的效果。顫音的加入,還打斷了旋律的連貫性,為它蒙上了一層神秘色彩,使它如歌如訴,增加了一份詭異感,與主題第一次悲愴的陳述形成對比。(見例6)

從這里我們已經可以看到,在《愁空山》這個作品中盡管顫音屬于傳統無異,但卻被賦予了特定的內涵,并且將此技法帶來的音色反復變化揉進了樂句中,完全拓展了傳統顫音技法在傳統作品中的表現內涵。

三、小結

二十世紀八九十年代出現了以中國民族調式為基礎,運用西洋音樂技法創作的作品,代表作品有楊青的《蒼》、莫凡的《綠洲》、郭文景的《愁空山》等。這些作品的創作受到西方浪漫主義思潮的影響,把竹笛傳統的技巧發揮到極致,如音域音區的夸大、音程的跳躍、音與音之間的規整性、長時間的循環換氣等極大的發揮了竹笛的傳統演奏技巧,使得竹笛演奏更具戲劇性,對演奏者的綜合素質要求更高。現代作品中大多無調性,把傳統的民族音調融合更多的現代作曲技法,既給予了竹笛更多的發展動力和生命力,也提高了人們欣賞現代竹笛音樂的審美意識。

從上個世紀70年代開始,竹笛演奏因為被放置在了專業音樂院校內,因此演奏技法、演奏形式等都較早期的“口傳心授”時期有了變化和發展。早年,趙松庭先生就說過:“技巧是為內容服務的,切勿信手亂用。”因而,技巧無論怎樣變化、怎樣發展,都必須秉持為作品服務這一宗旨,且更為重要的是演奏要貼近人心,讓聽者感受到竹笛的美、音樂的美。

傳統竹笛的演奏技術流派紛呈,不同流派的藝術風格存在著較大差異。但是,在現代竹笛作品中,這種界限逐漸模糊,作曲家和演奏家都不再受技術流派的限制,所有一切都是為了作品的表現服務,笛子技法的南北派別在實際運用中已然相互滲透。

在這四部現代作品中,均出現了大量半音、長段波音、顫音、花舌以及剁音、瀝音等技法。本文認為,這些技法在本質上并沒有脫離傳統,相反,在演奏這些飽含中國元素的現代竹笛作品時,那些傳統技法的根基顯得那么地重要,同時,這些技法又有別于傳統,而這種區別是由作品的風格以及作曲家、演奏者協同觀眾的審美趨向所引發的。

1.音樂風格對技法的影響

對音樂的總體風格把握是直接對演奏技法產生要求的,反之技法亦會對風格產生影響,比如傳統竹笛曲目因風格的差異而衍生出南北派的演奏技法。當然,隨著時代的發展,也由于創作的曲目越來越多,在技法上已并非涇渭分明,而是在必要時來使用恰當的技法以表現作品內涵。

就傳統作品與現代作品而言,它們存在創作理念的差異,并直接影響到整體的風格,繼而影響演奏技法的使用。因此,我們可以從前面的分析看到,盡管現代作品中很多技法依然屬于傳統技法的范疇,但是它們又不僅僅是簡單地沿襲,而是在使用時根據作曲家的意圖、作品的內涵以及演奏者的理解,拓展了傳統的演奏技法。

比如,在這四部作品中半音都被大量地使用,這不僅是因為樂曲本身篇幅的宏大,也出現在單個片段的演奏中,而這些半音的使用最終都與樂曲本身所要傳達的意境有關,比如用以表現山的幽遠、生命的迷茫、詩的意象等等。再如泛音、超高音等技法的出現,也主要出現在《蒼》和《<天問>之問》中,用于表達作曲家對蒼穹大地和中國詩歌意境的理解。

回到傳統來看,無論是南派還是北派的竹笛演奏技法,其大多都發展于民間小調或戲曲歌唱中的潤腔,因而形成了南派的華麗、溫婉、典雅以及北派的嘹亮、高亢與豪爽。就這一點而言,這些技法的發展都是有源頭的,也都是為了作品服務,極盡其所能地來表現作品的地方風格,終而形成了特定的技法。因此,這也再次說明了,音樂風格與技法之間有著相輔相成的作用,風格影響著技法,反過來技法表現了風格。

2.審美取向對技法的影響

傳統的審美普遍受中庸思想的影響,對于極端的技巧裝飾常常謹慎對待,著名笛子演奏家蔣國基先生在談到裝飾音技巧的時候這樣說:“這里面有雅俗之分、高低之分,過火的或不恰當的裝飾,反映出主觀上的藝術情趣,這就牽涉到意識形態領域里去了。” 我的老師趙松庭先生曾在江南情趣的裝飾手法上講過這樣幾句話:“出手常用顫疊音不過三,間隙可‘贈,同音‘打來分,靈活相交叉,仙女來散花;恰到便是好,莫成老油條。”這些話十分經典,對裝飾音的演奏極具指導意義。可見傳統對待演奏技巧在整體樂曲中的使用其實是有一定的限度的[13]。

然,現代的審美已經發生了變化,對于竹笛音色的審美取向是演奏者在處理現代作品時的重要考慮因素,作曲家們都在不斷地尋找、發掘新的音色,并應用到作品中去。在這幾部作品中尤其體現為發掘傳統樂器本身的音色潛力,探索其演奏技法來增加音樂的感染力,以便更加充分地表達自己的創作情感和審美理念。

就拿《愁空山》來說,作品把竹笛的極端音域、音區、長氣息的循環換氣、音程間的雙吐、快速的瀝音等演奏技巧極盡夸張,可以說是將笛子的演奏技巧又拓展、提升到了一個新的高度。在這部作品中,作者力圖改變傳統的竹笛風格,將它融入到戲劇性與表現張力極大的管弦樂隊當中,重新賦予傳統竹笛以新的生命。作品中,我們很難聽到完整的傳統音調的元素,特別是樂隊音響與獨奏樂器所形成的富有戲劇性的對抗中,釋放了民族樂器及樂隊極大的表現能量。作品在創作中對笛子吹奏技法的挖掘,使得《愁空山》改變了人們長期以來對傳統竹笛的聽覺審美習慣。

基于此,作為一名演奏者,盡管演奏好一首大型的現代竹笛作品要求演奏者具備相當的演奏技巧和能力,但對于音色的考慮不僅是不可或缺的,而且還要考慮到作曲家本人對于樂曲創作情感及審美理念的追求,從而達到與其統一的境界。

由于竹笛的形制所致,它的音色相較于西方長笛而言,更為清洌,剛勁中不乏柔美,竹子本身所具備的那種柔韌性被融在了樂器的音色中,也更符合中國人的聽覺審美。那些傳統的技法是符合表達傳統竹笛作品神韻的,因此它們在吹奏時對于音色的要求也更為飽滿、嘹亮,已達到符合傳統樂曲審美的要求。

但是,當竹笛這一傳統樂器被用于表達現代作品時,首先就受到了作曲技法的影響。當下的作曲技法基本為西方體系,雖作品充滿中國元素,但是無論是曲式、和聲還是配器,無一不帶著西方的痕跡。因而,盡管是用竹笛來演奏,我們依然需要使這一樂器在表達作品時去貼近這些作曲技法所帶來的審美要求,故而,在演奏時剁音不能如在傳統作品中有如此大的幅度、半音演奏時要注意氣息的控制以表達那種空靈感;演奏瀝音時要注意嘴唇與手指按孔的控制,按孔揉音的幅度不能太大等等,不一而足。

除此之外,演奏者個人對于音色的追求和感受也直接影響到演奏時的技法使用。演奏者多年在竹笛樂曲中的浸潤、對內心認為美的音色的追求、對中國傳統音樂的思考等都會促使其將眼光放在竹笛音色的處理上。

無論如何,傳統演奏技法是演奏現代竹笛作品的根源,它們不僅不能被拋棄和遺忘,相反更應該得到所有竹笛吹奏者的重視。但是,由于現代作品的創作技法以及審美視角的變化,作為演奏者而言,除了盡力揣摩創作者的意圖、按照自己的理解進行二度創作之外,更重要的是我們必須了解到竹笛是一件非常傳統的中國樂器,在很多技法上,它們傳達和適應的是中國人的聽覺審美,一旦用于現代作品時,這些技法所帶來的音色、旋律變化以及聽覺感受就不乏顯得“鄉土”。因此,我們演奏現代作品時必須考慮受眾的感受,并對傳統技法進行一定的改變,以使其適應現代作品的需求和審美。

3.傳統是源,源遠流長

中國傳統竹笛演奏技巧大致可以歸納為三大類:氣、指、口舌。自宋元時期竹笛被用于戲曲伴奏以來,這些樂器深受地方音樂和戲曲的影響,在不同的劇種中不斷發展演變出了各自的地方性風格,不僅發展出了各自劇種所適用的器樂種類,也在演奏技巧上形成了明顯的地域風格,即我們通常所說的南北兩派。

由于傳統技法發展于民間小曲或戲曲,因此技法上不免受其風格的影響,形成或婉約甜美或高亢激昂的裝飾性技法。風格一旦形成,演奏者在演奏相應的作品時便會自覺地根據派別進行處理,以貼近作品風格。但是,從上世紀50年代開始,中國竹笛界在使用技法方面就已經開始逐漸南北融合,尤其到了70年代,作曲家及作曲技法的加入,使得這一現象表現得更為突出。因此,傳統依然在不斷融合中發生變化,我們完全可以將南北融合視作是對傳統技法的一種開拓性使用。

以上所有分析及歸納到的竹笛技法,無一不源自傳統,在用于現代作品時,無論是作曲家還是演奏者在內心都很清楚,他們要傳達給聽眾的不是中國傳統的民間歌曲或戲曲,這些技法的運用依然是為了表達作品內容而服務。從這點而言,無異于傳統。傳統南北兩派的技法產生于地方劇種及民間歌曲,正是為了表現作品風格及內容,才逐漸形成了技法的流派。現代作品只選取能夠表現作品內容和意境的技法,佐證了技法必須為內容服務這一宗旨。

傳統是源頭,只有根植于自己的民族文化土壤,藝術之花才能開得更為燦爛。拿這四部作品的內容來說,盡管使用的都是西方作曲技法,但是主題旋律、表達內涵又是非常中國化的。比如,《蒼》里面的湖南民歌的音調、《飛歌》完全以苗族民歌為基本素材創作、《愁空山》里巴蜀之聲不絕于耳、《<天問>之問》則完全將中國詩歌的意象融入到了創作中。相信作曲家在對竹笛技法極盡可能地進行拓展時,也必須基于對竹笛本身的形制、性能、音色以及局限性來作考量。單從竹笛演奏技法來看,無論是在樂譜中的標記,還是演奏者在演奏時其實都依然是在傳統的對于竹笛技法的認知范疇內。但在具體演奏時,為了傳遞現代作品的風格特點,演奏者不得不循于傳統又別于傳統。

我們必須承認,沒有一個現代作品在演繹和創作時不需要考慮和依附于竹笛的傳統演奏技法,否則,何不干脆換成其他樂器來演奏呢?正是由于竹笛本身的音色和特有技法所帶來的音效符合了作品所要傳遞給聽眾的感受,因而,如果一個演奏者在二度創作的過程中完全脫離傳統,甚至像有些人所認為的那樣去模仿其他西方樂器的音色,那么,這樣的現代作品、竹笛作品是不可能成功的。當然,我們也必須承認,現代作品的確給竹笛帶來了空前的機遇也給了竹笛很大的挑戰,特別是南北之分的技法流派在現代作品中的界分已被模糊,所有技法的使用都突破了以往在南派曲目中表現婉約、清麗,在北派曲目中表現豪爽、高亢的約束,可謂源于傳統、又別于傳統。

本文為“上海市教育委員會科研創新項目”,項目編號:12YS078.

注釋:

[1]人民音樂出版社,2007年5月第1版。

[2]人民音樂出版社,2007年5月第1版。

[3]唐建平:《飛歌》(曲),《音樂創作》,2011年第6期,第1-4頁。

[4]人民音樂出版社,2007年5月第1版。

[5]第6孔下加開一個拇指孔技法。

[6]音域可達3個八度。

[7]唐俊喬:《對笛子與交響樂隊作品<蒼>中現代音樂元素的理解及演繹》,《黃鐘》,2011年第4期,第407頁。

[8]同注7,第408-409頁。

[9]婁文利:《祖國西南飛來的歌——唐建平笛子協奏曲<飛歌>》,《音樂創作》,2005年第4期,第108頁。

[10]婁文利:《愁空山》作品簡介,北京:人民音樂出版社,2007年5月第1版,第106頁。

[11][12]唐俊喬:《試論郭文景的竹笛與樂隊協奏曲<愁空山>對竹笛演奏技術的拓展》,《音樂藝術》,2011年第4期,第118頁。

[13]周鑫:《<愁空山>的竹笛藝術分析》,河南大學碩士論文,2010年。

參考文獻:

[1]蔣國基.蔣國基談竹笛(五)——裝飾音技巧和特殊技巧[J].樂器,2004,(10).

[2]李吉提.郭文景其人其作[J].人民音樂,1997,(10).

[3]婁文利.祖國西南飛來的歌——唐建平笛子協奏曲《飛歌》[J].音樂創作,2005,(04).

[4]唐建平.飛歌[J].音樂創作,2011,(04).

[5]唐俊喬.試論郭文景的竹笛與樂隊協奏曲《愁空山》對竹笛演奏技術的拓展[J].音樂藝術,2011,(04).

[6]唐俊喬.對笛子與交響樂隊作品《蒼》中現代音樂元素的理解及演繹[J].黃鐘,2011,(04).

[7]童昕.蒼山如海——竹笛協奏曲《愁空山》評析[J].人民音樂,1997,(10).

[8]易鋼.竹笛與管弦樂隊協奏曲《愁空山》配器分析[D].重慶:西南大學,2010年.

[9]周鑫.《愁空山》的竹笛藝術分析[D].開封:河南大學,2010年.

[10]朱漢斌.建國以來竹笛演奏技法及風格發展狀況[J].黃鐘,2000,(S1).